現在検討されている次世代望遠鏡

TMT以外にも次世代望遠鏡の計画がある。以下、代表的なものを紹介していこう。

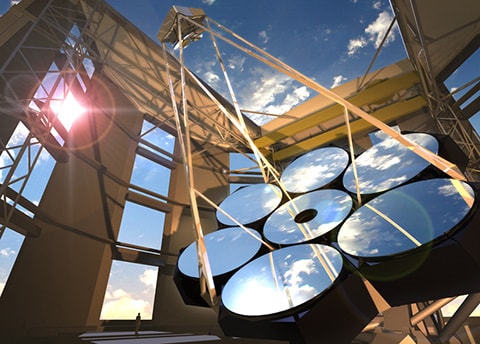

「Giant Magellan Telescope(GMT)」は、米国、オーストラリア、韓国の国際連携により開発が進められている25m望遠鏡である。直径8.4mという、すばるクラスの大きな鏡を7枚並べて主鏡にする計画で、主鏡の開発はアリゾナ大学が担当している。チリに建設が予定されており、2019年の完成を目指している。

|

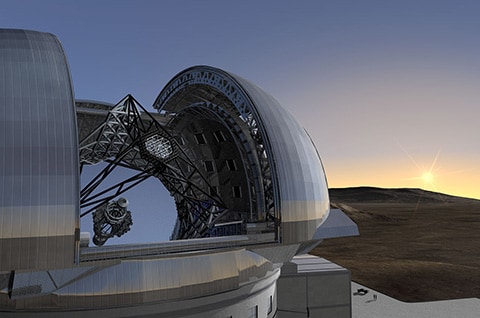

3大次世代望遠鏡の中でも、最大となるのは欧州各国が共同開発する「European Extremely Large Telescope(E-ELT)」。口径はTMTの上を行く39mで、ハッブル宇宙望遠鏡の16倍の解像度を実現するという。6角形のセグメントを798枚も使って主鏡とする計画だ。TMTが比較的リスクの小さい設計であるのに対し、E-ELTは第5鏡まであるチャレンジングな光学系を採用。建設予定地はチリで、2022年より観測を開始する予定だ。

|

以上は光学望遠鏡の話であるが、天体望遠鏡には電波を使って観測する電波望遠鏡もあって、こちらでも次世代の計画が進行中である。

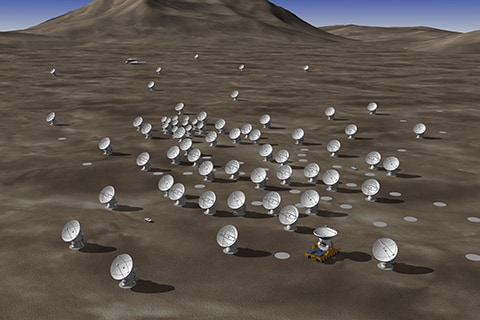

まず、日本も参加している「ALMA(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)」望遠鏡は、大きなパラボラアンテナを66台使って、1つの巨大な電波望遠鏡とする計画。アンテナは全て移動可能となっており、最大18.5kmまで広げることができる。直径12m×50台のアンテナ群と、12m×4台+7m×12台のアンテナ群があり、日本は後者(愛称:いざよい)を担当した。現在チリに建設中で、2013年に完成する予定だが、2011年より一部のアンテナを使った初期科学運用が開始されており、すでに様々な成果が出始めている。

|

そして「Square Kilometre Array(SKA)」は、その名称が示すように、アンテナ群の総面積が1平方kmにもなるという巨大プロジェクト。数千台という膨大な量のアンテナ群を、最大3,000kmもの広さに配置する計画だ。オーストラリアとアフリカ南部に建設する予定で、2024年の本格運用開始を目指している。

|

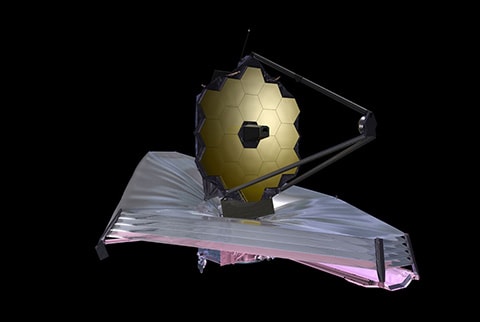

宇宙望遠鏡では、ハッブルの後継として「James Webb Space Telescope(JWST)」の開発が、米国、欧州、カナダの国際協力により進められている。口径6.5mの赤外線望遠鏡とテニスコートほどのサンシェード(日よけ)を持った人工衛星で、そのままではロケットに格納できないため、軌道上で展開する方式を採用している。2018年に打ち上げられる予定だ。

補償光学が使えるのであれば地上の大口径望遠鏡の方が有利ではないかと思われるかもしれないが、大気によって大きく減衰する波長や、大気の熱放射が雑音となるような波長もあり、そうした観測では宇宙望遠鏡の方が有利。一方、地上の大口径望遠鏡の方が有利な観測もあり、地上と宇宙は相補的な関係であると言えるだろう。

|

この400年間で飛躍的な進歩を遂げた天体観測技術であるが、現在の最新の技術をもってしても、宇宙にはまだ解けない謎が残されている。誕生直後の宇宙はどんな様子だったのか。ダークマター、ダークエネルギーの正体は何なのか。太陽系以外の惑星に生命は存在するのか。次世代望遠鏡が答えを見つけ出すことができるのか、期待したいところだ。

[ 脚注 ]

- *1

- Keck望遠鏡:米国が開発した口径10mの望遠鏡(冒頭の表を参照)。主鏡は36枚のセグメントによって構成されている。

- *2

- 近赤外撮像分光装置(IRIS):波長0.8~2.5μmの近赤外線で観測する装置。太陽系近傍から最遠方銀河まで、高分解能の撮像が可能。

広視野可視分光器(WFOS): 波長0.3~1.0μmの可視光で観測する装置。非常に視野が広く、ダークマター分布などを調べる予定。

近赤外多天体分光器(IRMS): IRIS同様に近赤外線の観測装置だが、こちらはより視野が広く、多天体の光を約5000波長に分けて計測できる。

- *3

- ハッブル宇宙望遠鏡:高度569kmの地球周回軌道を飛行している人工衛星。波長0.1~2.5μmの観測が可能な光学望遠鏡で、1990年にスペースシャトルによって打ち上げられた。これまでに5回の修理が行われており、現在も活躍中。

Writer

大塚 実(おおつか みのる)

PC・ロボット・宇宙開発などを得意分野とするテクニカルライター。電力会社系システムエンジニアの後、編集者を経てフリーに。最近の主な仕事は『人工衛星の"なぜ"を科学する』(アーク出版)、『小惑星探査機「はやぶさ」の超技術』(講談社ブルーバックス)、『宇宙を開く 産業を拓く 日本の宇宙産業Vol.1』『宇宙をつかう くらしが変わる 日本の宇宙産業Vol.2』『技術を育む 人を育てる 日本の宇宙産業Vol.3』(日経BPコンサルティング)など。宇宙作家クラブに所属。

Twitterアカウントは@ots_min