JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

再生可能エネルギーの仕組みと半導体の応用例

- 文/津田 建二

- 2018.09.03

再生可能エネルギーというエネルギー分野は、半導体とは全く関係がないと思われがちだが、実は半導体チップにとっても新しい市場となってくる。今までの電力エネルギーは、需要を上回る供給能力を備えることで、停電などの供給不足にならないように対処していた。しかし、これでは余剰電力が無駄であり、電気料金が高くなる原因の一つにもなっている。そのため、ピーク需要に合わせて供給能力を高めるのではなく、その時々の需要に応じて電力を供給できるようにテクノロジーで解決することが、低コスト化すなわち電気料金の値下げにとって重要なのだ。電気料金の値下げは、日本の国際競争力向上と直結する。そのテクノロジーこそが半導体技術なのである。この連載では、再生可能エネルギーの仕組みをまず解説し、連載第2回では再生可能エネルギーに使われる半導体を紹介、連載第3回では電力系統を賢く制御して電力コストを削減するために必要な仕組みと半導体を議論する。

再生可能エネルギーの代表的なものとして、太陽光発電、風力発電、水力発電がある。このうち風力と水力は、それぞれ風の力、水の流れる力を利用してモータ(発電機)を回し、電気を起こすことが知られている。そのため、風が吹かない、水が流れない、といった状況では発電できない。昔ながらの自転車には簡単な発電機が備え付けられており、ペダルをこぐと発電してライトを点灯させる。こうした自転車では、交流電力を発生させ、交流のままライトを光らせていた。

電気を溜めない太陽電池

ところが、太陽光発電は原理が全く違う。かつてはソーラー(太陽の)セル(電池)を直訳して、太陽電池と呼ばれていたが、電池といっても電気を溜めるわけではない。一般に電池には、使い捨ての乾電池(一次電池)と、充電できる蓄電池(二次電池)があり、いずれも電気を溜める能力があるため、電気の池と書いて「電池」と呼んでいた。しかし、太陽光発電は電気を溜めないので、「太陽電流」というべきかもしれない。

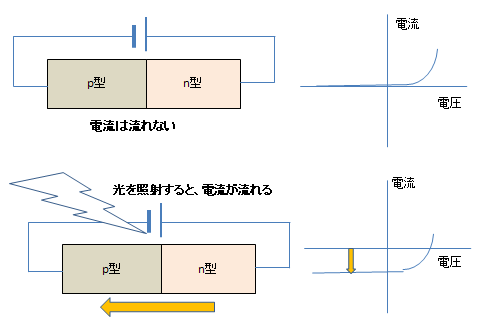

話は横道にそれたが、太陽光発電は、半導体のpn接合を利用したもので、光を当てるといわゆるリーク電流として電流が流れる。[図1]のように、半導体のpn接合のp側にプラス、n側にマイナスになるように電圧を加えると電気が流れ(順電流)、その逆にp側にマイナス、n側にプラスを加えると電気は流れない(逆電流)。光を当てると流れるのは、実は逆電流なのだ。pn接合に電圧を加えない状態では、通常は電気が流れない。しかし、光を当てると流れるのである。太陽光発電というのは、電圧を加えない状態で光を当てると電気が流れることを利用するエネルギー源だ。

|

同じ再生可能エネルギーといっても、太陽光は直流電力、風力や水力は交流電力を発生させる。これらの電力を家庭内で使うのであれば、交流の100Vに変換しなければならない。しかも交流の周波数は、西日本では60Hz(1秒間に60回、プラスとマイナスを交換する)、東日本では50Hz(同様に1秒間に50回)と違っている。だからこそ、ソーラーパネルや風車、水車で発生した電力を、そのまま家電製品に使うことはできない。

そこで、ソーラーパネルなら直流の電圧を100Vの50Hz/60Hzの交流に変換し、風車や水車なら発生した交流電圧を100Vの50Hz/60Hzに変換しなければならない。この役割を担うのがインバータ、あるいはパワーコンディショナーと呼ばれる装置だ。実はここに半導体が十数個以上使われている。もちろん前述したように、太陽光発電にも半導体は使われている。

インバータの役割は交流100V、50Hz/60Hzに変換

どのような半導体がインバータに使われているかを知るためには、その役割と構造を知る必要がある。例えばソーラーパネルからの電力を100Vの交流電力に変換する場合を考えよう。

ソーラーパネルでは、[図1]で紹介したように半導体のpn接合のセル1個から発生する電圧は、標準的なシリコン単結晶の場合0.7~0.8Vしかないので、直列に多数並べて昇圧する。仮に100個のセルを直列につなぐと出力電圧は70~80Vになる。ソーラーパネルは通常は数十個のセルが並んでおり、1枚のパネルから50V程度の出力電圧を取り出すことができる。屋根が広ければ、このパネルを多数並べ、出力電圧を高めて発電電力を大きくすることが可能だ。

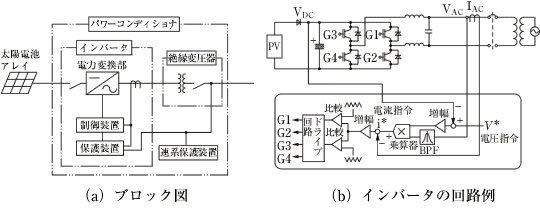

[図2]のように、ソーラーパネルで数百Vになった直流電圧からインバータを使って交流に変えるのだが、ここではまだ実効交流電圧100Vにはしない。絶縁トランスを使って100Vに変えるが、実は発生した電力を電力会社へ送るため、100Vではなく107Vにしておく。電流は電圧の低い方へ流れやすくなるからだ。普通は電力会社から一般家庭に流れていくが、これはその逆のプロセスなので逆潮流と呼ばれる。さらに外の商用の電力線(連系)に必要な制御や保護を行う回路を経て、電力品質を高めてから外部へ電力を送り出す。

|

このような制御回路やインバータに半導体が多数使われる。インバータは、スイッチングパワートランジスタを使って、交流へと変換する。この変換では、負荷のコイルに流す電流の向きによってプラスとマイナスの交流電流を作り出す。例えば、[図2]の(b)では、4個のトランジスタの内、G1とG4をオンにすると、右端にある絶縁トランスの1次コイルに流れる電流は図の下から上へと向かい、今度はG1とG4をオフにしてG2とG3をオンにすると、コイルに流れる電流は上から下へと向かう。つまり交流動作をする。

これは動作を単純にした例だが、入力の電圧をパルス幅変調(PWM)によって、サインカーブをギザギザ波形で作り出すことができる。PWMはパルスの幅が広いと高電圧、狭いと低電圧に対応できるため、サイン波形は0からピーク値までギザギザになるのだ。このギザギザ波形は、後ほどフィルタをかけることでスムーズなサインカーブに直すことができる。

このような電子回路では、G1〜G4のスイッチング素子がパワートランジスタで、パワートランジスタのゲートにオン・オフの信号を送り出すための制御回路や、PWMのパルスを発生・制御する回路にも半導体が使われる。パルスの幅を少しずつ広げてゆき、最大の幅になると今度は狭めていくといった制御にマイコンやアナログICなどが必要で、出力される電圧をフィードバックするのにコンパレータ(比較器)やアンプ、フィルタなどが必要になる。また、出力電圧波形が実効値107V、周波数が50Hz/60Hzになるように制御するための回路も必要になる。

風力・水力でもいったん直流に変換

風力発電や水力発電は、外的な力によってモータ(発電機)を回すため、最初から交流であるが、発電する電圧は600V~690V程度と高く、100Vではない。また、風の強さによって回転数が変わると電圧も周波数も変わるため、出力を一定の107Vの50Hz/60Hzに変換する必要がある。しかも、周波数の大きなずれは許されない。東京電力によると参考資料1、50Hzの周波数に対して0.2Hz(0.4%)のズレがあると、顧客から問い合わせがあるという。また、周波数変動が数%になると、発電機を停止せざるを得なくなるとしている。

風力・水力発電では、風車・水車の回転によって生じた電力を周波数50Hz/60Hzに変換するため、いったん直流に変換する。発電機側の周波数がある程度変動しても、直流に直しておけば50Hz/60Hzへの変換制御は比較的簡単だからである。東日本の50Hzと西日本の60Hzを変換する周波数変換所は、佐久間周波数変換所(電源開発)、新信濃変電所(東京電力)、東清水変電所(中部電力)の3か所あるが、これらの変電所では60Hzを直流に変換してから50Hzの交流に変換、あるいはその逆を行っている。

風力・水力発電では、交流から直流に変換し、さらに107V、50Hz/60Hzの交流に変換し、トランスを使って昇圧してから系統連系に送り出す。直流から交流に変換するところは、太陽光発電と同様である。

スマートシティの蓄電システム

これらのエネルギーは全て、再生可能エネルギーで発電した電力を基幹系統に戻すことが前提である。このため107Vの交流実効電圧と、50Hz/60Hzの周波数変動抑制が大きな問題であり、それを解決するためのインバータが必要だった。しかし、今後のスマートシティ構想をベースとした地産地消時代に入ると、家庭用や工場用の蓄電池を使うようになり、100Vの交流電圧をそのまま送ることができる。こうなると、今度は蓄電池への充電制御と電圧変換すなわちDC-DCコンバータが必要になってくるが、そこでもやはり半導体ICやパワー半導体を多く使うことになる。

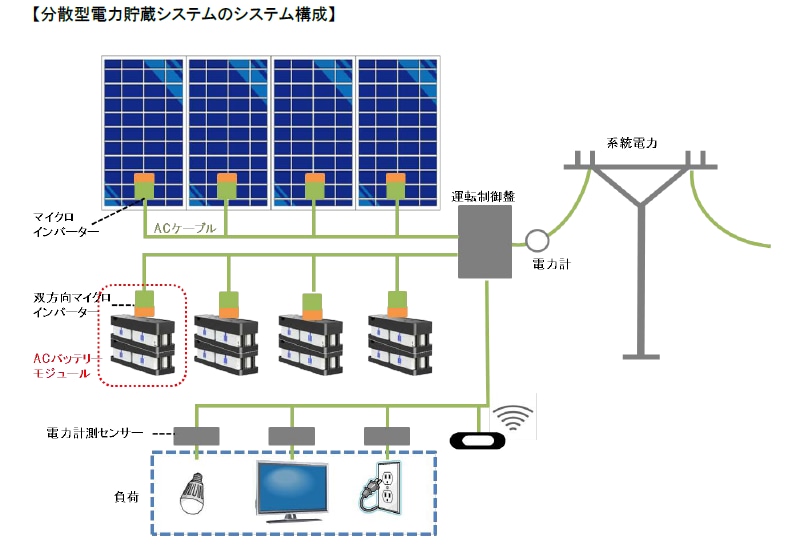

スマートシティの先駆的な例として、2014年10月に国内のエリーパワーがアメリカのEnphase Energy社と提携し、エリーパワーが蓄電池を提供することで合意した。ここでは、バッテリをベースとしながらも一般家庭用の100V交流電圧を中心とし、電力ネットワークを構成する分散型電力貯蔵システムをEnphase Energyが提供した。同社は、[図3]のようなマイクロインバータを世界各地に提供している。

|

ソーラーパネルにマイクロインバータを搭載しておくと、何枚でもパネルを拡張できる。同時に、バッテリシステムであるリチウムイオン電池モジュールにもマイクロインバータ(双方向)を搭載しておけば、バッテリの数を増やすことが容易になる。ソーラーパネルとバッテリシステムとは、100Vの商用電源ラインでつながっているだけではなく、電力を消費する側も100Vの商用電源をそのまま使える。

新リチウムイオン電池は発火しない

この発電と消費、蓄電が一つの村のようになれば、地産地消で電力を賄うことができるようになる。エリーパワーが独自開発したリン酸鉄リチウムを正極に採用した大型リチウムイオン電池は、電池に釘を刺しても、発煙・発火・破裂せず、世界で初めてテュフラインランドの安全認証「TUV-Sマーク」を取得しているという。

また、Enphase Energyは2018年6月に、オーストラリアとニュージーランドで第7世代のマイクロインバータIQ7をサンプル出荷し始めたと発表した参考資料2。IQ7の重さは1.08kgと軽く、体積は212mm×175mm×30mmと小さいながら、直流から交流への高い変換効率を持つ。その数値は96.5%。つまり、直流で100Wの電力を交流に変換するときに96.5Wの電力を保つことができるのだ。Enphase Energyの従来製品Sシリーズの半分の大きさながら、23%以上も多くの電力を扱うことができるようになったとしている。この最新マイクロインバータに搭載した55nm製造技術のASIC半導体は独自開発したものだ。

マイクロインバータの最大のメリットは拡張性があることだ。ソーラーパネルの出力をもっと上げたい場合には、このマイクロインバータを取り付けたソーラーパネルを追加すればよい。またバッテリの容量を増やしたい場合も、双方向マイクロインバータを取り付けたバッテリシステムを追加すればよい。その際の配線となるのは商用100Vラインであり、相互に接続することができる。

今後の成長市場は小型エネルギーか

再生可能エネルギーのソーラーパネルは家庭用に設置されるだけでなく、業者がメガソーラー用に設置する場合もある。フィードインタリフ(FIT)制度はソーラーパネルの普及には役立ったが、そのための補助金を一般ユーザーの電力料金に上乗せしているため、反対意見も根強い。また世界的には、FIT制度を取りやめても、ビジネスとして自立できるほどソーラーパネルの料金は安くなっている。実際に、太陽光発電のコストは2010年から2017年までに73%も下がり参考資料3、2017年には発電原価は20セント/kWhになった。化石燃料の原価は7~17セント/kWhと言われており、このままいけば2020年には化石燃料の原価を下回るとさえ言われている。また、その他の再生可能エネルギーの発電原価は、風力発電は6セント/kWh、水力発電は5セント/kWhだという。

ただし、大規模な水力発電にはダムが必要で、そのために森林を削り、池を掘り、住民移転を強制するなど問題が多く、環境的には好ましくないとさえ思われている。そこで、既存の川に小型発電機を設置し、そのエネルギーを利用しようという試みも出てきている。

風力発電は、巨大なタービンを回すと騒音が大きい。そのため、多くは人家から離れた低い山の稜線に設置されており、さらに海上への設置も進められている。ただし、海上での発電には余計なコストがかかるので、発電原価は15~16セント/kWhと高くなる。

また、水力発電で小型発電機が導入されたように、風力発電でも小型で騒音の少ないタービンが都市のビルなどで使われ始めている。小型の発電機が水力、風力で普及するようになれば、インバータ市場は拡大し、内蔵される半導体も増えることになる。再生可能エネルギー分野における半導体市場は、今後も拡大していく可能性が高そうだ。

次回の連載第2回は、再生可能エネルギーシステムに使われる半導体そのものを紹介し、連載第3回では、今後の期待がかかるスマートシティと電力のスマート制御について議論していく。

[ 参考資料 ]

- 1. 東京電力、「電力会社における周波数調整と会社間連系について」(2013/09/12)

- http://www.re-policy.jp/keito/2/030912_09.pdf

- 2. Enphase Energy Announces Seventh-Generation Microinverters for Australia and New Zealand、同社プレスリリース(2018/06/25)

- http://newsroom.enphase.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1070803

- 3. IRENA編「2017年再生可能エネルギー発電費用」

- IRENA_2017_Power_Costs_Summary_2018_JP_29052018.pdf

- Writer

-

津田 建二(つだ けんじ)

-

国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト。

現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。

30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。

半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2025」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。

- URL: http://newsandchips.com/