JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

触感を電子技術で自在に創り出す時代が到来した

- 文/伊藤 元昭

- 2017.03.17

最近、電気的な仕掛けによって、モノが動く感触や表面の質感を再現する技術の提案が相次いでいる。その一部は、広く普及している電子機器において既に採用済みだ。これまで、電子機器のユーザーインターフェースや人と人をつなぐメディアは、視覚と聴覚を中心に情報伝達が行われてきた。しかし、人の触覚を自在に操る技術が確立すれば、従来伝えることが難しかった「実体感」を人工的に作り出すことができるようになる。本連載では、第1回で触覚を自由に操る技術の開発動向と課題を、第2回で触覚を自在に操って作る新しいユーザーインターフェースを、第3回でモノの触感をありのままに再現したり長く記録したりするための触覚メディアの開発動向を解説する。

パソコンやスマートフォンのアプリケーションを操作するとき、さらにはインターネット上のサービスを利用するとき、私たちは視覚と聴覚を通じて機械と対話している。また、テレビを見たり、電話で会話したりするときも視覚と聴覚に頼って情報を得ている。文字や数字、写真や動画、グラフィックス、音楽や音声など、現在の電子機器とユーザーの間でやり取りする情報の大部分は、人の視覚と聴覚を通じて得ている。

人間は、備わっている五感、「視覚」「聴覚」「嗅覚」「触覚」「味覚」のそれぞれから、同じ量の情報を得ているわけではない。人間が認知している情報の内訳は諸説あるが、「産業教育機器システム便覧」によれば、視覚から83%、聴覚から11%、嗅覚から3.5%、触覚から1.5%、味覚から1%であるという。つまり、9割以上の情報を視覚と聴覚を通じて得ているわけである。電子機器を操るためのユーザーインターフェースや情報伝達に使うメディアが、視覚と聴覚に訴えるものであることは、とても理にかなっているように感じる。

触覚の活用に注力し始めたApple

ところが近年、ユーザーインターフェースやメディアで、触覚を通じた情報のやり取りを可能にするための技術開発が急激に進んできた。しかも、電気的な仕掛け利用して、様々な感触を人工的に再現する技術と、それを活用した新しいユーザーインターフェースやメディアが、次々と提案されている。

最も広く知られた例が、Apple社がスマートフォン「iPhone」のタッチパネルなどに採用している、触覚フィードバック技術「3D Touch」である(図1)。タッチパネル上のアイコンをユーザーが指で押すとき、パネルを押し込む感覚を人工的に作り出す。アクチュエーターと振動するおもりを組み合わせた部品「Taptic Engine」*1を使い、アイコンを押した圧力に応じてパネルを振動させる。これによって、実際にはパネルは押し込まれていないのに、あたかもパネル上に表示したボタンを押し込んだかのような感触を作り出すのだ。

|

電子関連の展示会では触覚ブームが起きている

触覚フィードバック技術は、米Immersion社が1990年代から開発と製品化を推し進めてきた。同社は、衝突や爆発、振動、叩く、触れる、擦れる、上昇感・下降感といった120種類以上の感触をコントローラーで作り出すゲームソフトウェア開発キットを提供している。そして2000年代に入ると、アルプス電気、京セラ、SMKなど多くの電子部品メーカーが、Immersion社の技術に独自の技術を加味した触覚フィードバック式のタッチパネルを、展示会などで披露するようになった。

そして現在、電子関係の技術を披露する展示会では、電気的な仕組みを使って感触を人工的に作り出す触覚デバイスの提案が、ちょっとしたブームになっている。触覚フィードバック技術の応用が、ゲーム機のコントローラーなどエンタテインメント分野から、スマートフォンや車載機器など様々な機器へと拡大したことが現在のブームを後押ししている。

日本電産コパルは、2017年1月に米国で開催された「Consumer Electronics Show(CES) 2017」で、Taptic Engineと同様のラテラルフォースフィールド(水平方向の力場)を活用した触覚デバイスを展示した。ラテラルフォースフィールドとは、人間の皮膚が水平方向の振動を触感として認識する性質を利用して、水平方向の振動を変化させて、平面を凸面や凹面と錯覚させる技術である。水平リニアアクチュエーターによる振動の立ち上がり速度・振幅・周波数を高精度に制御することで、触感を自在に作り出す。同社は、スマートフォン以外にも、車載機器、住宅設備などのユーザーインターフェース、仮想現実(Virtual Reality:VR)での触覚出力への応用を提案した。

車載機器には手探りの操作が多い

特に手探りで操作する場面が多い車載機器のユーザーインターフェースとして、触覚フィードバックの利用を提案する電子部品メーカーが多い。

例えばアルプス電気は、広く知られてはいないが、2000年に「ハプティックコマンダ」と呼ぶカーエアコンなどの操作ダイヤルの感触を疑似的に再現する触覚デバイスを製品投入した。人間の手の指の感触が敏感である性質を利用して、状況に応じて1つのダイヤルを回すときの感触を変えることで、複数の機能を使い分けられるようにしたものだ。同じダイヤルを、「カチカチ」と不連続に動かしたり、「スルッ」と連続的に動かしたり、回すときの抵抗感を変えたりといったことが、ソフトで自由に変更・制御できる。既にこの技術は、BMW社の高級車などで採用済みだ(図2)。ちなみに、「触覚的」を意味する「ハプティック」、英文表記では「HAPTIC」という言葉は、日本ではアルプス電気が商標を取得している。

|

タッチパネルに触覚フィードバックを活用するという提案が、ドイツRobert Bosch社や京セラからも出されている。例えばBosch社は、縦縞模様の表示部に触れると縦方向にはすべりやすいが横方向では抵抗を感じ、横縞模様では逆の操作感を表現できるタッチパネルを、CESなどの展示会で披露している。これを使えば、ドライバーは直接タッチスクリーン上のアイコンを見なくても、指の感触でキーを識別できるようになるという。

操作ダイヤルやスイッチ類は、ユーザーの意思を機械に伝える手段であり、機器との一体感を直に感じる部分だ。また、機器を利用するうえで、扱う頻度が高い。確実な操作性、安心感、快適さ、品質、それを作ったメーカーのブランドなどを、これらの操作感を通じてユーザーは感じ取っている。このため、思い通りに操れる触覚デバイスは、ダイヤルやスイッチといったありふれたものであっても、重要な役割を担っている。

UIとメディアは実体感の追求へ

触覚の応用先として、車載機器のユーザーインターフェースは、そのメリットが分かりやすい。しかし、現在の触覚ブームで想定されているのは、車載機器にとどまらない。なぜ、たかだか1.5%の情報しか得ていない触覚を利用した電子機器を開発する機運が、にわかに高まってきたのだろうか。それは、視覚や聴覚を通じては伝えることができない「実体感」を、触覚ならば伝えることができるからだ。実体感とは、モノが実際そこにあると思う感覚のことである。

確かに視覚と聴覚は、多くの情報を受け取ることができる。ただし、この2つの感覚は接触を必要としない感覚である。これに対して触覚は、モノに接触したときのみに感じられる感覚である。実際に存在するモノに触れることが、触覚の大前提なのだ。

視覚や聴覚を通じた情報のやり取りは、動物園で檻越しにライオンがいることを感じているようなものだ。一方、触感を通じた情報というのは、ライオンを手でなでているような状態を表現できる。これは大きな違いだ。視覚や聴覚を介して、スマートフォンやゲーム機のユーザーが仮想世界に没入するようになったが、情報を伝えるメディアで触覚を扱えるようになれば、仮想世界の情報が実体となって、ユーザーの方に迫ってくるようになる。

触覚は視覚と聴覚を補完・拡張する感覚

ただし触覚は、視覚や聴覚と合わせて知覚しないと実体感を感じることができない、言わば補助・拡張する感覚である。

このことを端的に示す場面は、テレビのバラエティ番組などで、よく目にすることができる。目隠ししていた時には平気でカエルに触れていた出演者が、目隠しを外した途端に叫んで逃げ出す。逆に、見えていないときには怖がってコンニャクに恐る恐る触れていた人が、見えた途端に安心して手に取るという場面を見たことがあるのではないだろうか。

今、触覚関連の技術の提案が相次いでいる背景には、タッチパネルやVRなど、視覚や聴覚と合わせて触覚を活用するための技術的な素地が固まったことがある。五感のうち、嗅覚と味覚は、化学的な現象を通じて情報検知する感覚であるから、触覚さえ操ることができるようになれば、人間が感じることができる物理現象を介した情報検知は、ほぼ完成すると言える。

多様化する触感表現の技術

触覚は、極めて多彩な認知機能である。一言で触覚と言っても、検知対象となる現象は、圧力・振動・動き・温度・静電気など多様だ。また、人間が触覚を持つ部位も体全体に分布しており、目に集中する視覚や耳に集中する聴覚とは異なる。このため、感触を再現するための技術は、自然と多様化する方向に進む。現在の触覚フィードバック技術の開発は、より多くのモノの感触を、よりリアルに再現する方向に進化している。その中の代表例を紹介しよう。

アルプス電気は、2016年10月に開催された「CEATEC JAPAN 2016」で、様々な触感を作り出す4つの触覚フィードバック技術を披露した(図3)。これは、現時点における実用レベルでの技術開発の到達点がよく分かる技術である。同社が展示した技術の中には既に製品化されているものもある。

|

まず、振動によって映像や音楽に臨場感を与える「ハプティックリアクタ」。ゲーム機のコントローラーのように手で持って操作し、ボールを落としたときの振動や、ギター、ドラムといった楽器の振動を感じ取ることができる。低周波と高周波の振動を重ね合わせることで、様々な感触を再現可能だという。

次は、圧電材料を用いたアクチュエーターの振動で、モノの素材表面の質感を表現する「ハプティックパッド」。ディスプレイに映したデニム、タイル、モルタルといった素材映像の上をタッチパッドでなぞると、タッチパッドからざらざら感や凸凹感を感じることができる。タイルの目地で感触が変化する様子なども再現されており、視覚と触覚の合わせ技で、よりリアルさを増す。

その次は、圧力の変化で素材の固さを表現する「ハプティックトリガー」。カプセル型の装置をつまむと、グミやミニトマト、すだちなどの弾力や手応えを感じることができる。ミニトマトのデモでは、強くつまむとつぶれて手応えがなくなり、すだちでは、搾る感触を再現する。また、心臓のグラフィックスをつまむと鼓動が感じられるといったデモもあった。

最後は、振動や圧力による触感表現に加え、ペルチェ素子を使って温度も表現する「ハプティックトリガープラス」。コップ型の装置にある2つのボタンから振動と温度が伝わり、さらにボタンを押し込むことでモノの固さや弾力を感じることができる。コップに水が注がれると、感触だけでなく中の水の冷たさや熱さも感じた。また、コップ型装置のボタンを押し込むと、紙コップがつぶれる感触も体験できる。

手だけではなく、歩行感を足に伝える技術も登場している。CES 2017においてcerevoは、VR映像や音声に合わせて、手と足に触覚をフィードバックするシューズとグローブを発表した(図4)。これにより、砂漠、草原、水辺といった地面を踏みしめるときの感触の違いや、キャラクターが装着している靴の種類による感覚をVR空間で再現する。シューズとグローブには、9軸(3軸加速度、3軸角速度、3軸地磁気)センサーを内蔵し、VRゲームの入力デバイスとしても利用できる。

|

研究レベルの技術では、アクチュエーターなど機械的な機構を使わずに、超音波や超短パルスレーザーで作り出したプラズマを使って、空中に触感を持った場を作り出す技術も開発されている。この技術については、触覚を伝えるメディアについて解説する第3回の中でもう少し詳しく紹介したいと思う。

錯覚を利用して触覚を作る

触覚をユーザーインターフェースに利用するのと、メディアに利用するのでは表現技術に求められる水準が大きく異なる。ユーザーインターフェースでは、確実な操作感や心地よさを、実現可能な表現技術を使って比較的自由に開発することができる。これに対し、メディアは実物の触感・質感を忠実に再現する必要がある。現時点での触感の表現技術は、ユーザーインターフェースに利用できるレベルには達しているが、メディアとして利用するには足りない状況であると言える。そのため、よりリアリティーのある触覚の再現を目指す研究が進められている。

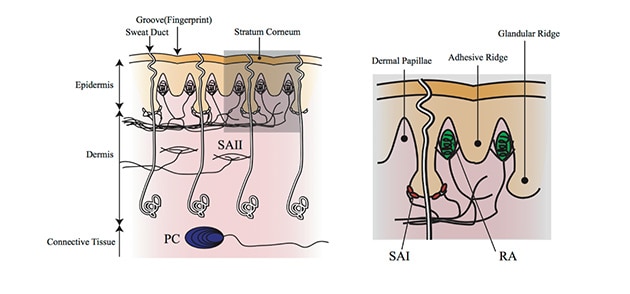

電気通信大学准教授の梶本裕之氏は、皮膚を広い範囲で刺激するのではなく、皮膚の中の触覚を感じている感覚受容器に細かく刺激を与えて、きめ細かい触覚を作り出す研究をした。電流と機械運動の両方を用いて、皮膚にある4種類の受容体それぞれに対応した刺激を与える触覚ディスプレイを試作。この装置では、コンピュータ内にある3Dオブジェクト表面の触感や、オブジェクトの角に指が当たったことも知覚できる。

4種類の受容体のうち、皮膚の表面近くに2mm程度の間隔で高密度に分布しているマイスナー小体、メルケル細胞では、圧力や低い周波数の振動をきめ細かく感じる(図5)。ここを刺激する装置は、フィルムの上に格子状に形成した2mm間隔で配列した電極から、指先の皮膚表面に電流を指先に流す。一方、皮膚内部の深いところにあるルフィニ終末、パチニ小体という受容器では、機械的な変位や高い周波数を感じる。ここを刺激する装置では、モーターの運動によって振動を与える。その4つを適宜組み合わせて、梶本氏は触感を再現しているのだ。

|

触感設計のフレームワークが必要

様々な触覚の表現技術が登場しているが、触覚をデジタル化し、ユーザーインターフェースやメディアに利用する上で、実は表現技術の確立よりも前に解決しておくべき課題がある。それは、触覚を客観的に表現する指標である。

例えば、視覚表現である写真や動画は、色や明るさなど客観的かつデジタル化可能な指標で表現できる。視覚効果を思い通りに設計できるのは、こうした指標があるからだ。しかし、触覚にはこうした客観的指標がない。例えば、モノ表面の質感を表現するとき、我々は「つるつる」「ざらざら」「ぬめぬめ」といった曖昧な擬態語を使って表現する。さらに細かく表現しようとすると、「ガラス窓のようにつるつる」といった、聞き手の経験に頼った表現をすることになる。そして、言葉で表現した感触が、作り上げた感触に近いのか遠いのか相対評価することすらできない。しかも実際には、モノの表面状態が同じでも、温度や固さが異なれば、感触が変わってくる。こうした状況で、どのように触感を設計するのかというのは大きな課題なのだ。

そこで、日本での仮想現実研究の先駆者である慶應義塾大学特任教授の舘暲(たち すすむ)氏は、遠隔地に細やかな触感や存在感を伝えるロボットの実現に向けて、触覚を「圧覚・低周波振動覚・高周波振動覚・皮膚伸び覚・冷覚・温覚・痛覚」という7種類の要素感覚に分解して指標とする「触原色原理」を提唱した。先に紹介したアルプス電気の触覚フィードバック技術や電気通信大学の梶本氏の研究は、この触原色原理に基づいて開発された触覚表現技術である。

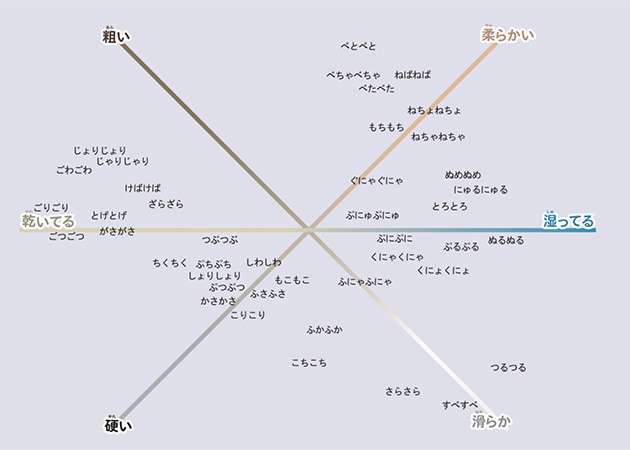

さらにNTTコミュニケーションの渡邊淳司氏と慶應義塾大学准教授の南澤孝太氏は、共同で触覚の設計の体系化を研究、提唱している。その触覚デザインの第一歩として、参照できる触覚の素材には何があるのかを洗い出し、それらの関係性を整理して見える化した。具体的には、二次元平面上に触感の素材を一定の規則に基づき配置し、触感相互の近さや遠さが分かるマップを作成(図6)。様々な触感の類似性や、どのような点が異なるのかを明確化し、触覚を設計する人の間で共有できるようにしている。

|

視覚や聴覚に訴える表現技術に比べて、触覚にかかわる技術の開発は、手つかずのフロンティアであると言える。今後、斬新なアイデアに基づく技術が、続々と登場することだろう。連載第2回では、電子機器などのユーザーインターフェースで触覚を活用すると、どのような可能性が開けるのか、さらに、現状でどのような技術が開発されているのかといった点について解説する。

[第2回へ続く][ 脚注 ]

- *1Taptic Engine

- Tapticは、Touch(触れる)とHaptic(触覚的)からなるApple社の造語である。

- Writer

-

伊藤 元昭(いとう もとあき)

-

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。

- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/