JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

宇宙に浮かぶ実験施設が生み出す、夢のような半導体の未来

- 文/鳥嶋 真也

- 2021.08.04

国際宇宙ステーション(ISS、International Space Station)――それは、アメリカやロシア、ヨーロッパ、日本、カナダなどの国々が協力して建造した、宇宙に浮かぶ巨大な有人実験施設である。そこでは物質・物理科学、生命医科学、天文学、教育をはじめ、人類の未来を切り開くような、さまざまな実験や研究が日夜行われている。

- アメリカ、ロシア、ヨーロッパ、日本、カナダなどの国々が協力して建設した国際宇宙ステーション(ISS)

- ©NASA

とくに、宇宙ステーションの中は半導体の製造にとって魅力的な条件が揃っていることから、高品質で高性能、あるいはいままでにない新しい半導体も作れると期待されており、これまでの実験、研究でさまざまな成果、そして課題が出てきた。本稿では、ISSの概要から、宇宙と半導体をめぐる歴史と現状、そして宇宙ステーションの未来などについてみていきたい。

国際宇宙ステーション(ISS)

国際宇宙ステーション(ISS)は、アメリカやロシア、ヨーロッパ、日本、カナダなどの国々が協力して建造した宇宙ステーションで、地球の上空高度約400kmを、約90分に1周する速度で回っている。大きさは約108.5m×72.8mとサッカー場ほどもあり、質量は約420t。人類史上最も高価で、技術的に複雑な建造物のひとつとして知られる。その大きさから、条件さえ合えば地上から肉眼でも見ることができる。

ISSには参加国の宇宙飛行士のほか、協定を結んだ他国の宇宙飛行士や、自ら運賃を支払ってやってきた宇宙旅行者など、2021年6月までに19か国から244人が訪れており、常時約7人の宇宙飛行士が滞在している。そして、人が宇宙で、実際に手を動かして実験や研究できる施設として、108の国と地域の研究者による約3000件の研究が行われてきた。

ISS計画の始まりは、1980年代にまでさかのぼる。このころ、アメリカは有人の宇宙往還機「スペースシャトル」の運用を始めており、それを利用した大規模な宇宙計画として宇宙ステーションを建造・運用する計画が立ち上がった。

またこの当時、世界はアメリカとソヴィエト連邦(ソ連)を中心とした冷戦の真っ只中にあったことから、アメリカは西側諸国の結束強化、そして東側諸国への対抗のため、西ヨーロッパや日本、カナダなど西側の先進国に対し、計画への参加を呼びかけた。

1988年には、各国との間で「宇宙基地協力協定(IGA)」が結ばれ、計画は第一歩を踏み出した。しかし、当初は1492年のクリストファー・コロンブスによるアメリカ大陸発見から500年目にあたる1992年には完成するはずが、予算などの問題で遅々として進まず、1991年にはソ連が解体。「東側への対抗」という計画の大きな柱のひとつが意味を失うことになった。

1991年にはアメリカ合衆国議会によって計画が中止寸前にまで追い込まれる始末だったが、1993年、クリントン政権においてISS計画の見直しを指示。紆余曲折を経て、ロシアが参加することになり、計画は首の皮一枚でつながることになった。アメリカにとっては、宇宙ステーション計画の維持にくわえ、ロシアがもつ宇宙・ミサイル技術が他国へ流出するのを防ぐ意図があり、一方のロシアにとっても、財政難に陥っていた中で、大規模な宇宙計画に参画できること、そしてソ連時代に築いた技術でプレゼンス(存在感)を発揮できることには利点があった。

こうして、かつて敵対していた国々の思惑と打算が合致し、1994年にアメリカ、ヨーロッパ、日本、カナダ、そしてロシアを加えた世界15か国によって、ISS計画が誕生したのである。

そして1998年、ロシアが開発した「ザリャー(Zarya)」の打ち上げを皮切りに、ISSの建造が始まった。巨大な建造物である宇宙ステーションは、一度にすべてを地球から打ち上げることはできない。そこで、居住施設や実験室、他の宇宙船がドッキングするための部屋などごとにモジュール(部品)を造り、それを分けて打ち上げ、宇宙空間で結合していくことで、最終的にひとつの大きな宇宙ステーションを造るという方法が取られた。

ザリャーの打ち上げ後、アメリカ、ロシア、ヨーロッパ、そして日本のモジュールが次々と打ち上げられ、ステーションに結合(図1)。これと並行し、ステーションの横に伸びるトラス構造物や、そこから広がる太陽電池パドルなどが2000年から2009年にかけて打ち上げられ、さらにカナダ製のロボット・アームや、ステーションの外に設置する実験機器なども打ち上げられ、ISSはまるで生命体のように徐々に成長し巨大化していった。

ISSは2011年7月をもって完成とされているが、その後も新しいモジュールの追加や、設備や機器の更新、改良などが行われており、いまなお進化を続けている。

- [図1] ISSにある日本の実験棟「きぼう」

- ©NASA

宇宙と半導体

宇宙で実験や研究を行うことで、たとえばがんや風邪の特効薬ができたり、老化防止の鍵が得られたり、未知の新材料が生み出せたりといった、なにか大きな成果が得られるのではないかということは、宇宙開発の黎明期から考えられてきた。

そのうちのひとつが「半導体」である。

半導体とは、ある条件によって電気(電子)を通すときと通さないときがある物質のこと。たとえば、鉄やアルミなど多くの金属は電気を通す「導体」で、ガラスやゴムなどは電気を通さない「絶縁体(不導体)」だが、半導体はその中間の性質をもっている。また、そこに別の物質(添加物)を加えたり、その種類を変えたりすることで、たとえば温度や、当たる光の強弱によって、電気を通す、通さないを変えるなど、さまざまな性質の半導体を作り出すことができる。

その特性を活かし、トランジスタをはじめ、集積回路(IC)、大規模集積回路(LSI)などが生み出され、20世紀のエレクトロニクス社会の進展を支え、現在の社会を構築するキーテクノロジーとなっている。

半導体を作る際には、大きく3つの重要なことがある。

1つ目は「加えたい添加物以外の物質、つまり不純物をいかに混ぜ込まないようにするか」ということ。半導体結晶の中に不純物が混ざると、半導体としての性質が変わってしまうためである。混ざっても許される不純物の量は1兆分の1とされ、すなわちほとんど混ざり込んではいけない、というのに等しい。

2つ目は「添加物がいかに物質の結晶全体に均一に散らばるようにするか」ということである。もしある部分に添加物が固まっていて、ある部分にはないというような、分布がばらばらな結晶だと、使う場所によって半導体としての性質を示さなくなってしまう。

そして3つ目が「いかにきれいな結晶を作るか」ということである。もし結晶の形がいびつだったり、あるいは割れや欠け、すきまなどの欠陥があったりすると、半導体の性質に影響が出てしまう。

この3つを叶えることはとても難しい。たとえば不純物は身の回りに無数にあり、製造装置や容器などから入り込んでしまう可能性がある。

また、地上には重力があるため、重いものは下に、軽いものは上にいくことから、均一に混ぜることが難しい。

さらに、半導体を作るときには、原料を一旦温めて溶かし、その溶けた液を冷やしてもう一度結晶化するが、地上では熱による対流*1が起こるため、その過程で結晶の形がくずれてしまうことがある。

もちろん、半導体の製造装置は、こうした難しさを高い技術力で解決している。しかし、もっと楽に、そればかりか、より高品質、高性能な半導体を作れるかもしれない場所がある。それが宇宙ステーションである。

宇宙ステーションは軌道を回っているため、船内はつねに微小重力、地上の100万分の1ほどの重力しかない。このため、物質を宙に浮かせた状態で、つまり容器に触れることなく製造できることから、不純物が混入する可能性を大きく減らすことができる。

また、微小重力環境下では重いものも軽いものも関係なく混ざる。たとえばドレッシングのような水と油は、「仲が悪いこと」を表すことわざにも使われるほど混ざりにくく、地上ではドレッシングの容器を振って混ぜても、中の水と油はすぐに分離してしまう。しかし宇宙ではまったく分離せず、ずっと混ざりあったままになる。

さらに、微小重力環境では熱対流が起きないため、結晶が作られる際の乱れが限りなく少なくできるのである。

宇宙で半導体を作る実験

こうした理由から、宇宙で半導体を製造しようという試みは早い段階から始まった。

たとえば1990年にはドイツの宇宙飛行士がスペースシャトルで研究を行い、また日本でも1992年に、毛利衛宇宙飛行士がスペースシャトルに乗って行ったミッション「ふわっと92」において(図2)、温度勾配炉という装置を用いて高品質な半導体結晶の成長を目指した実験が行われ、そして実際に対流が抑制され、結晶の組成の均一性が向上する可能性が示された。

- [図2] 1992年にスペースシャトルで飛行した毛利衛宇宙飛行士

- ©NASA/JAXA

しかし、大きくてきれいな結晶は得られるものの、結晶の中に組成の乱れができ、縞模様が出てしまうという問題が発生した。研究の結果、温度による液体の表面張力の違いが原因で起こる「マランゴニ対流」という対流が生じたためだということがわかった。マランゴニ対流は地上でも起こり、半導体の製造における悩ましい要因のひとつだが、微小重力環境下ではよりはっきりと現れるのである。

それでも、その他の利点もあって、半導体製造にとって微小重力環境が魅力的であることは変わらない。そのため、高品質な結晶を作ることを目指し、いまなお研究・開発が続いている。

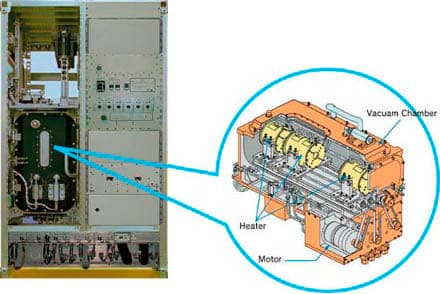

たとえば近年では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が主体となり、ISSの日本実験棟「きぼう」を使い、「hicari」という実験が行われた。「きぼう」には「無重力オーブン」の異名をもつ温度勾配炉(GHF)があり(図3)、材料をヒーターで加熱して溶かし、ふたたび結晶化させることができる。これにより、半導体材料の結晶成長メカニズムの解明や、良質な材料の生成ができるようになっている。

- [図3] 温度勾配炉(GHF)とその位置を示した想像図

- ©JAXA

hicariは、前述のマランゴニ対流による組成の乱れを抑制することを目指した実験で、JAXAが開発した「TLZ法(Traveling Liquidus Zone Method)という結晶の生成方法を使って、微小重力環境で成長させる技術を実証しようというものである。

宇宙での実験は2013年2月から始まり、生成された結晶中には、割れや欠け、大きなすきまなどは見当たらず、また融液と容器が完全に接触しており、マランゴニ対流が抑制できることを実証した。

このとき実験に使われたのは、シリコン(Si)とゲルマニウム(Ge)が半々に混ざった混晶半導体Si0.5Ge0.5だった(図4)。混晶半導体とは、異なる2つの半導体結晶が混ざった半導体で、その結晶を品質よく作ることは難しいとされている。一方で、こうした半導体は、コンピュータの演算速度を数倍に、もしくは消費電力を約7分の1以下にできる可能性があり、JAXAと半導体メーカー、材料メーカーでは、hicariでの実験成果をもとに、この半導体を地上で安定的、低コストに生成する研究を続けている。

- [図4] SiGe結晶の外観

- ©JAXA

JAXAはまた、2013年から「Alloy Semiconductor」という実験も実施した(図5)。この実験は、インジウム・アンチモンとガリウム・アンチモンが混ざった「インジウムガリウムアンチモン(InGaSb)」結晶を作ることを目指したもので、Si0.5Ge0.5と同様に、混晶半導体であるため生成は難しいが、宇宙での実験成果を踏まえ、高品質な混晶の生成のために、結晶成長過程の解明に向けた研究が続いている。

インジウムガリウムアンチモンは中赤外線に反応して光を電気に変える性質をもっており、熱光発電装置や各種のガスセンサーなどの光電子デバイスの基板材料として有望視されている。実用化されれば、気候変動の要因となっている二酸化炭素の排出を抑え、地球環境を守ることにもつながっていくと期待されている。

- [図5] 収納容器に入った、Alloy Semiconductor実験の供試体カートリッジ

- ©JAXA

宇宙ステーションと半導体の未来

ただ、宇宙での半導体製造にはいくつもの課題がある。

たとえば、hicariもAlloy Semiconductorも、将来的に宇宙で半導体を作ることを目指したものではなく、あくまでいい結晶を作るために、まず結晶がどうやってできているかを詳しく調べることを目的として、半導体の生成にとっていい条件が揃っている宇宙ステーションの微小重力環境が利用されているのが現状である。

宇宙で半導体を大量生産するには、主にコスト面で大きな課題がある。装置や材料を持ち込み、生成した半導体を地球に持ち帰るだけでも億単位のお金がかかる。とくに、ロケットと補給船を使って、宇宙ステーションに実験試料を持ち込むための輸送費は、現時点で1tあたり数十億円もかかる。そのコストを販売価格に転嫁すれば、半導体一つひとつの値段は跳ね上がり、とても実用的とはいえないものになってしまう。

また、宇宙での実験は、実施のための条件や事前の審査などが煩雑で、たとえ実験が採択されても、実際に宇宙へ打ち上げられて実験が始まるまでには年単位の時間がかかる。一方、半導体は「ムーアの法則(ICの集積度は、18か月で2倍に高まっていくという経験則)」に代表されるように、その技術の進歩のスピードはきわめて速い。つまり、たとえ実験の提案時に最先端の技術を目指していても、審査や準備を経て、実際に宇宙で実験をし、その成果が地上に還元されるころには、性能などが時代遅れになってしまうということが起こりうる。

したがって、宇宙を使った半導体技術の研究のさらなる発展や、製品として実用化、あるいは将来的に宇宙に半導体工場を造るような未来を実現するには、いまよりもロケットのコストを桁違いなほど安くし、なおかつ宇宙で実験ができる機会の頻度を桁違いに高めることが必要となる。

そのようなことは、これまでは夢物語に過ぎなかった。しかし最近になって、希望の芽が生まれつつある。

たとえば、アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙企業「スペースX」は、これまでよりも打ち上げコストを大幅に安価にすることを目指したロケット「スターシップ/スーパー・ヘヴィ」を開発している(図6)。全長120mもの巨体をもつ世界最大のロケットで、100tの物資を積んで、地球低軌道や月、火星などへ飛行することができる能力をもつ。

最大の特長は、機体を完全再使用できることにある。現在のロケットの多くは、1回の打ち上げごとに機体を使い捨てているが、スターシップ/スーパー・ヘヴィは打ち上げたあとに機体を回収し、点検と推進剤(燃料と酸化剤)を補給したらまたすぐに打ち上げられる、まるで航空機のようなロケットを目指している。つまり点検と推進剤の補給にかかるコストだけで何回も飛ばせるようになるため、同社では1回あたりの打ち上げコストは約2億円、つまり1tあたり約200万円になるとしている。実現すれば、宇宙に人や物を運び、そして帰ってくるハードルが大きく下がる。

- [図6] スペースXが開発中のスターシップ

- ©SpaceX

また、ISSしか宇宙ステーションがない中では、宇宙飛行士や電力、装置の数といったリソースが限られているため、半導体に限らず、宇宙で実験できる頻度はどうしても低かった。だが、現在中国が独自の宇宙ステーション「中国宇宙ステーション(CSS、China Space Station)」の建造を進めており、2021年4月には最初のモジュールの打ち上げが成功。6月からは3人の宇宙飛行士が滞在し、実験を行っている。今後もモジュールを次々と結合させ、2022年の完成を予定している。また、ステーションで行う実験テーマについては、世界中を対象に募集が行われている。

またロシアも、2025年以降に独自の宇宙ステーションを建造し、運用する構想を明らかにしている。

ISSもまた、現在はNASAなど国の機関が運用しているが、これを民間企業に移管する方針が打ち出されている。実現すれば、ISSがビジネスの場となり、宇宙実験の頻度が増えたり、より実用化、ビジネス化を見据えた実験を行ったりできるようになるかもしれない。さらに、米国の民間企業「アクシアム・スペース」などのように、民間で独自に宇宙ステーションを建造し、宇宙実験室や宇宙ホテルとして販売する計画を立てているところもある(図7)。

ロケットの低コスト化により宇宙へ行って帰ってくるハードルが下がり、そしてISSに加え、中国やロシア、民間のステーションができ、さらにISSも民間のものになれば、宇宙での実験は、量も質も向上することが期待できる。

さらに、現在日本は、ISSや有人月周回拠点「ゲートウェイ(Gateway)」*2への物資補給を目指し、無人の補給船「HTV-X」を開発しているが、じつは単独でも「宙飛ぶ実験室」として活用可能なように設計されており、さまざまな先進的技術の実証実験に、最長で1年半取り組めるようになっている。人が乗っていないということは制約でもある一方で、むしろ人が乗っていないからこそ、やや危険で大胆な実験や研究も可能になるというメリットもあり、宇宙実験のやり方にイノベーションが起こり、半導体のみならず、さまざまな分野に貢献できると期待されている。

こうした未来が実現すれば、宇宙で半導体の実験ができる頻度が上がり、同時に実験の質も向上することが期待できる。また、宇宙に半導体工場を作って、そこで生成した高品質の半導体を地上で販売することもできるようになるかもしれない。

そればかりか、宇宙へ行くハードルが下がるということは、人もまた宇宙へ進出しやすくなるということであり、月や火星、スペース・コロニーなどに住んで生活する時代が訪れるかもしれない。そんな未来が実現すれば、宇宙で作った半導体が、そのまま宇宙での生活や探査活動などで使われることにもなるだろう。まさに宇宙が人類の活動圏、経済圏となろうとしているのである。

かつて大国同士の争いから始まった宇宙ステーション計画は、やがて国の違いを超え、一致団結してISSというひとつの大きな宇宙ステーションを造り上げるに至った。そのISSはいま、さまざまな形で利用され、成果が生まれつつあり、そして新たなロケットや宇宙ステーションによって、さらなる技術革新の芽が出つつある。

このことは、いまださまざまな問題を抱えている人類にとって大いなる希望といえよう。それは、宇宙での成果によって高性能なコンピュータを開発したり、地球の環境問題を解決したりといった直接的な意味にとどまらず、人類が団結し、協力すれば、ISSのような前代未聞の建造物が造れること、そしてそこから新たな成果を生み出せることを示せたという意味でもある。

この歩みを止めず、より強く団結し、協力し、未来に向かって走り続けることができれば、私たち人類の未来は、高品質の結晶のように曇りなくきれいに澄んだものになるに違いない。

- [図7] 米国の民間企業アクシアム・スペースが計画中の宇宙ステーションの想像図

- ©Axiom Space

[ 脚注 ]

- *1 熱対流:

- 加熱などの温度差によって、気体や液体の密度が変化したところに重力が作用し動くことで、その熱が伝わる現象

- *2 有人月周回拠点「ゲートウェイ(Gateway)」:

- 月のまわりを回る軌道上に建設が予定されている宇宙ステーション。月面や火星に向けた前哨基地・中継基地として、米国の提案のもと、ISSに参加する宇宙機関から構成された作業チームで、概念検討が進められている。最初のモジュールは2024年以降に打ち上げられる予定。

- Writer

-

鳥嶋 真也(とりしま しんや)

-

宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。

国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。主な著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、論文誌などでも記事を執筆。

- Webサイト:http://kosmograd.info/

- Twitter:@Kosmograd_Info