JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

複雑な問題の最適解を短時間で導く!

量子コンピュータとは何か。

- 文/荒舩 良孝

- 2021.12.14

量子コンピュータという言葉を聞いたことがあるだろうか。ここ数年、量子コンピュータが注目を集めていて、近い将来、世の中を大きく変えていくのではないかと期待されている。今、私たちは毎日のようにコンピュータを使っている。パソコンやスマートフォンはもちろん、自動車、テレビ、電子レンジ、エアコン、炊飯器など、一見してコンピュータとは思わないようなものの中にも、コンピュータが入っていて、私たちの生活を便利で豊かなものにしてくれている。量子コンピュータは、私たちが使っているコンピュータとはまったく違うしくみで動く。量子コンピュータがどういうもので、なぜ、注目されているのか紹介しよう。

コンピュータの語源は計算手

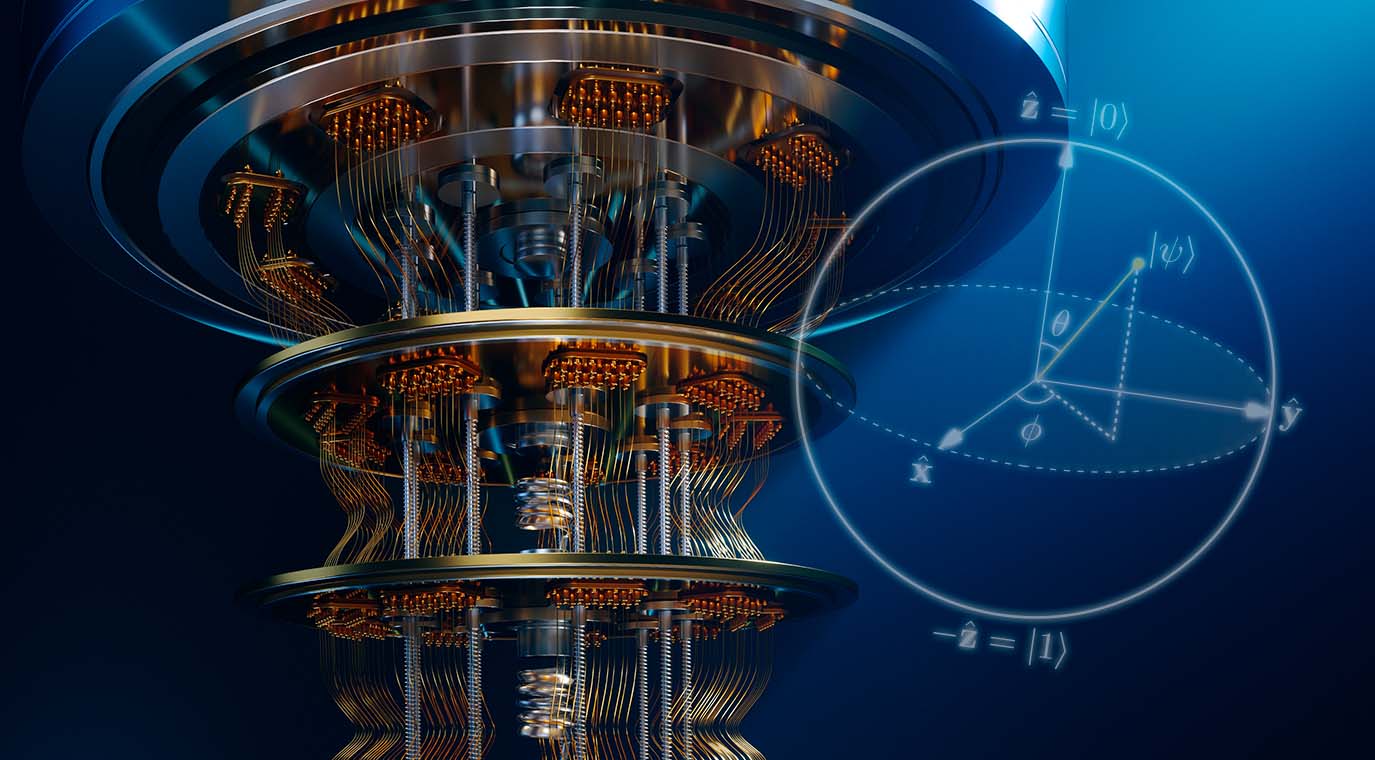

2021年7月、神奈川県川崎市でアメリカのIBM製の量子コンピュータ「IBM Quantum System One」が稼働をはじめて、大きな話題となった(図1)。IBMの量子コンピュータが設置されるのはアメリカ、ドイツに続いて日本が3番目。この量子コンピュータは東京大学、慶應大学だけでなく、東芝、トヨタ自動車、日立製作所などの企業も利用して、様々なビジネスに応用する道を探る。

- [図1]量子コンピュータ「IBM Quantum System One」

- Credit: “IBM Quantum System One (Japan)” by IBM Research is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0).

量子コンピュータは、スーパーコンピュータでも解けない問題を解くことができると期待されているが、なぜ、これほど注目を集めるのだろうか。量子コンピュータの話をする前に、まず、私たちが今使っているコンピュータについておさらいをしよう。私たちは、コンピュータを電気で動く「電子計算機」を指す言葉として使っているが、元々は「計算する人(計算手)」を指す言葉だった。電子計算機の登場以前、複雑な計算はたくさんの人たちが手分けして、手書きで計算しており、その人たちをコンピュータ(計算手)と呼んでいた(図2)。

計算をして、情報を扱うものという意味では、手動計算機、そろばん、計算尺などもコンピュータといえる。だが、これらのものは人間が使いこなせないと十分な計算ができない。そういう意味でも、計算手が計算の中心的な存在だった。

- [図2]コンピュータと呼ばれた計算手

- NASAの無人探査機等の研究開発及び運用に携わるジェット推進研究所で仕事をする計算手

Credits: NASA/JPL-Caltech

20世紀後半に入ると、このような構図が変化する。電子計算機が発展し、人間を介さなくても計算できるようになってきたのだ。この頃から、コンピュータという言葉が、計算する人から計算する機械を指すようになった。

スイッチのオン、オフで計算をするコンピュータ

現在、私たちがコンピュータと呼んでいる電子計算機は、電気的なスイッチがたくさん集まった電子回路によってつくられている。スイッチがオンになれば電気が流れ、オフになると止まる。このスイッチのオンとオフの違いを利用して計算しているのだ。ちなみに、コンピュータでは、スイッチがオフになっている状態を0、オンになっている状態を1と表現する。ふだん、私たちは日常生活で0〜9の数字を組み合わせた10進数で計算をしているが、0と1しか使用できないコンピュータは0と1だけで表現できる2進数で計算をしている。

現在、使用されているコンピュータはトランジスタという電子部品によってスイッチのオン、オフをおこなっている。このトランジスタをつなげて回路をつくり、1つのトランジスタのスイッチをオンにしたり、オフにしたりすることで、そのトランジスタにつながっている別のトランジスタのスイッチのオン、オフができるというように、回路全体のトランジスタの状態を連続的に変化させる。その結果、とても複雑な計算も自動的に実行できるようになった。

初期のトランジスタはゲルマニウムでつくられていたが、その後、安くて手に入りやすいシリコンでつくられるようになる。1960年代に入ると小さなトランジスタを1枚のチップの上にたくさん並べる集積回路(IC)が開発された。ICの登場により、コンピュータの小型化が一気に進むことになる。

1970年代にはさらにたくさんのトランジスタを詰めこんだ大規模集積回路(LSI)が登場。コンピュータの性能はさらに向上し、価格も下がり、企業や研究所だけでなく、家庭にもコンピュータが入るようになった。トランジスタが使われるようになってから現在まで、コンピュータの性能は年々向上している。

トランジスタの小型化で劇的に進歩したコンピュータ

コンピュータの進歩を支えているのが、トランジスタの小型化であり、それに伴う電子回路の集積化だ。現在のコンピュータはスイッチのオン、オフの組み合わせで情報を表現し、計算、加工しているので、1つのチップの上につくられるトランジスタの数が増えれば、コンピュータの性能も上がる。

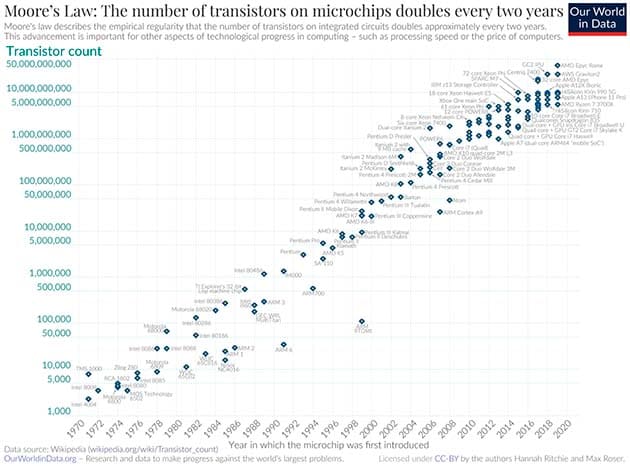

トランジスタの集積化については、1965年にアメリカの半導体素子メーカーであるインテルの共同創業者の1人であるゴードン・ムーアが「同じ面積の半導体チップ上に集積されるトランジスタの数が18か月ごとに2倍となる」という経験則を示した。この経験則は「ムーアの法則」と呼ばれ、半導体チップの性能は50年以上、この法則通りに集積化が進められてきた(図3)。

- [図3]ムーアの法則と実際の半導体の性能の推移

- ムーアの法則は1965年に唱えられた経験則だが、提唱から50年以上経過しても、ほぼムーアの法則通りにトランジスタの集積化が進んでいる。

Credit: “A logarithmic graph showing the timeline of how transistor counts in microchips are almost doubling every two years from 1970 to 2020; Moore's Law.”by Max Roser, Hannah Ritchie is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license.

トランジスタの集積化が進むことにより、コンピュータの性能も飛躍的に向上した。演算や制御をおこなう中央演算装置(CPU)、メモリ、入出力装置など、複数の機能をもった回路を1つのチップに組みこんだシステムLSIもつくられ、小さくて性能の高いコンピュータが次々に登場した。

コンピュータの小型化の最たるものがスマートフォンだろう。スマートフォンは電話だけでなく、地図、カメラ、音楽プレーヤーなど、1台で様々な機能を備え、私たちの生活を劇的に変えた。トランジスタの集積化を支えたのがシリコンの微細加工技術だ。シリコン上に作製されるトランジスタのサイズはどんどん小さくなっていき、現在は、髪の毛の太さの1万分の1ほどの大きさである10ナノメートル(10億分の1メートル)ほどの大きさのトランジスタがつくられるまでになった。

限界が迫るトランジスタの小型化

現在、市販されているコンピュータの中には、7ナノメートルや5ナノメートルのトランジスタを集積したチップを搭載しているものもある。また、2021年5月にはアメリカのIBMがトランジスタを2ナノメートルまで小さくした半導体を開発したと発表。ムーアの法則に沿って、このままトランジスタの集積化が進み、コンピュータの性能も上がり続けていくようにも見える。

だが、ムーアの法則はそろそろ限界に近づいているのではないかという声もよく聞くようになった。その理由の1つとして挙げられているのが、トランジスタの小型化の限界だ。コンピュータに使われる半導体チップはシリコンを微細加工してつくられている。

これまではシリコンの上につくられるトランジスタをどんどん小さくしてきたが、どんなに小さくつくっても、原子より小さなものをつくることはできない。原子1個の大きさは約0.1ナノメートル。トランジスタは2ナノメートルまで小さくなっているので、これ以上小さくなると、スイッチとしての機能をもつトランジスタを製作できず、ムーアの法則が崩れてしまうと危惧されている。トランジスタの集積化が頭打ちとなると、これまでのようなスピードでのコンピュータの発展が見こめなくなるという。

また、現在のコンピュータは、プログラムに書かれている命令を1つ1つ実行して一連の作業をする。1つ1つの命令は単純な操作だが、それをたくさん積み重ねることによって、複雑な作業も実行できる。トランジスタの集積化によってコンピュータの処理速度も上がってきたので、人間の手に負えないほど膨大なデータを相手にしても、短い時間で処理ができるようになってきた。

コンピュータを悩ませる「巡回セールスマン問題」

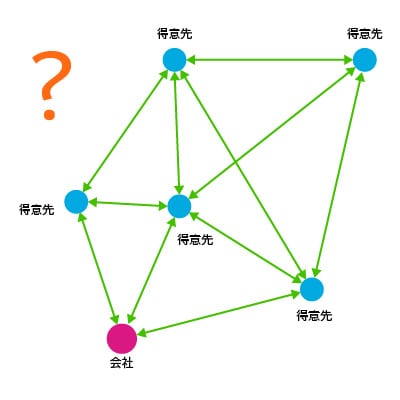

さらに、コンピュータを動かすプログラムの設計方法を工夫し、ちょっとした手順を変えるだけで、同じような計算でも大幅にスピードアップすることもできる。しかし、そのような工夫をしても、現在のコンピュータでは解くのが難しい問題もある。その代表的な例が「巡回セールスマン問題」だ(図4)。

巡回セールスマン問題とは、セールスマンが複数の都市をまわるときに、一番効率のいいルートを探すというものだ。例えば、巡回する都市が3つであれば候補となるルートは3通りなので、1つ1つ比較していけば、どれが一番いいルートなのかがわかる。しかし、都市が4つになるとルートの数は12通り、5つになると60通りというように、巡回する都市の数が増えるにつれて、爆発的に増加してしまう。

- [図4]循環セールスマン問題のイメージ

- 複数の都市や訪問先をまわるときに一番効率のいいルートを探すというもの。これまでのところ、この問題を解く方法は見つかっていないが、宅配便の配送ルート、工作機械の稼働スケジュールなど、社会で扱う様々な問題に応用できるため、短時間である程度いい解が得られる計算方法などが研究されている。

現在のコンピュータは、このような最適な組み合わせを考える問題を解くのが苦手だ。このような問題は、考えられる組み合わせを1つ1つ調べていく必要があるので、どんなに処理速度が速くても、最適な解を見つけられなかったり、見つけたとしてもとても時間がかかったりして実用的でない場合がある。

重ね合わせ状態で計算する量子コンピュータ

この問題の解決に期待されているのが量子コンピュータである。この他にも、素因数分解や暗号解読、化学反応の計算、人工知能などの分野で、量子コンピュータを使えば、現在のコンピュータよりも速く計算できるのではないかと期待されている。では、量子コンピュータはどのように計算するのだろうか。

現在のコンピュータは電気信号の有無を0と1に対応させ、計算する。計算の最小単位であるそれぞれの0と1をビットという。ビットの情報は0か1のどちらかで、スイッチのオン、オフによって、その情報を高速に書き換え、いろいろな計算をする。そして、その結果を文字や画像などに変換し、画面に表示するしくみになっている。量子コンピュータも情報の最小単位はビットとなり、そのビットを操作することで計算をおこなう。

この説明だけだと、普通のコンピュータと変わらないように思うだろう。だが、量子コンピュータで扱うビットは「量子ビット」と呼ばれるもので、そこが普通のコンピュータとは大きく異なる。普通のコンピュータのビットは0と1のどちらかを表現するものだが、量子ビットは0と1の両方を同時に表すことができる。この状態を重ね合わせという(図5)。

- [図5]ビットと量子ビットのイメージ

- 普通のコンピュータで使われているビットは0と1のどちらかの状態にしかできないが、量子ビットは0と1を重ね合わせた状態にして計算する。

重ね合わせで計算回数を減らす

重ね合わせの状態のときの量子ビットは0と1のどちらの状態でもあるといえるものであるが、人間が観測すると重ねあわせ状態が壊れ、確率的に0と1のどちらかの状態に決まる。この性質をうまく活用して計算すれば、普通のコンピュータを使うと何回も計算しないといけない問題でも、1回の計算で解くことができる。

例えば、普通のコンピュータで10ビットの情報を表現しようとすると、1024(2の10乗)通りのパターンを表現できる。ただし、一度に表現できるのは1024通りの中の1パターンだけ。すべてを表現するには1024回変化させなければいけない。何らかの条件を与えて、その中から最適なものを選ぶためには、最低でも1024回の計算が必要となる。

しかし、0と1が重ね合わせられた状態をとる量子ビットを10個使えば、1024通りの可能性を同時に表現できる。その中からある条件に最適なものを選ぶのも、量子ビットを使えば1回計算をすればいい。量子コンピュータは、現在のコンピュータが苦手としているたくさんの可能性の中から最適なものを選ぶ問題を解くのが得意なコンピュータといえる。

量子コンピュータは、0と1を同時に表現できる量子ビットを利用して計算するコンピュータだ。量子ビットは、私たちの日常的な感覚をもとにして考えると、とても不思議なものに思える。だが、電子や原子といったとても小さな粒子のふるまいを説明する理論である量子力学の世界では不思議でも何でもない。これから少し、量子力学について説明しよう。

小さな世界で起きることを扱う量子力学

量子力学は相対性理論と並び、現代物理学を支える2本の柱の1つだ。相対性理論が宇宙というとても大きなものを説明するときに使われるのに対し、量子力学は原子の中などのとても小さな世界で起こることを扱うのに使われる。また、相対性理論はアルバート・アインシュタインが1人でつくりあげたのに対し、量子力学は何人もの物理学者が関わって構築してきたという点でも対照的な存在である。

量子力学はドイツの物理学者マックス・プランクが1900年に発表した「量子仮説」から始まった。19世紀後半のヨーロッパでは製鉄業が盛んになり、多くの物理学者が溶鉱炉で溶かされている鉄の温度を正確に測定する技術の開発に取り組んだ。だが、波長が短い光については説明できても、波長が長くなると実験結果と合う理論を示すことができなかった。

波の性質と粒子の性質

当時、光は波であるという前提で説明できる自然現象がたくさんあった。そのため、光のエネルギーは連続的に変化するという考えが強かった。プランクはこの考えを見直し、光のエネルギーには最小単位となるまとまりがあり、このまとまりごとにエネルギーが変化するという量子仮説を提案した。ちなみに、量子とは、エネルギーの最小単位となるまとまりを意味する言葉。量子仮説が提案されたことによって、これまで波の性質をもつと考えられていた光が粒子の性質をもつ可能性が示された。

さらに、1905年にはアインシュタインが、光を当てた金属から電子が飛び出す「光電効果」を説明するためにプランクの量子仮説を取り入れ、光はエネルギーをもった粒子の集まりと考える「光量子仮説」を発表した。長い間、光は波か粒子かという議論が巻き起こっていたが、現在では、光は波と粒子の両方の性質をもつと結論づけられている。そして、光のように、波と粒子の両方の性質をもっているものを量子と呼ぶようになった。

波と粒子の両方の性質をもつというのは、人間の感覚からすれば奇妙な感じがするはずだ。例えば、光の粒子である光子が1つあるときでも、その光が波のように様々な場所に広がっていくことを意味するからだ。

これは光だけの特別な性質ではなかった。1924年にはフランスのルイ・ド・ブロイがこれまで粒子だと考えられてきた電子も、波の性質を併せ持つ「物質波仮説」を提唱した。20世紀に入ってから、原子の内部構造がわかってきて、原子核の周りにいくつもの電子が飛びまわっていると考えられるようになった。原子の中の電子は、決められた軌道を飛ぶと考えられていたが、その理由をはっきりと説明できない状態だった。だが、ド・ブロイの物質波仮説を取り入れることで、電子が特定の軌道しか存在しない理由が説明できるようになったのだ。

物質波の考え方は、後にオーストリアのエルヴィン・シュレーディンガーによって方程式にまとめられた。さらに、いくつもの実験で電子も波の性質があることが確認され、すべての物質は波と粒子の両方の性質をもつ量子であることがわかってきた。量子力学の研究が進んでくると、電子や原子などの小さな粒子が、私たちの感覚ではとうてい考えられないようなふるまいをすることが明らかになる。

量子の世界は確率の世界

まず、量子の世界では起きることは確率でしか表現できないのだ。例えば、原子核の周りに存在する電子は波のような状態として存在していると考えられているものの、いざ、観測しようとすると波の状態が崩れ、ある一点に粒子として観測される。観測するときにより、電子の場所はランダムに変化するように見えるが、観測回数を重ねることによって電子が存在する確率が高い場所で電子をたくさん観測できるようになる。

これは言葉を換えると、電子は確率的に存在できる可能性のある同時に存在できることを意味する。これが「重ね合わせの状態」だ。しかし、この重ね合わせの状態は誰かが観測したときに、その状態が崩れ、確率に基づいてどこか1つの場所に決まるという。このような確率による考え方に、それまで量子力学を引っ張ってきたアインシュタインやシュレーディンガーをはじめとする多くの物理学者は抵抗した。

シュレーディンガーの猫

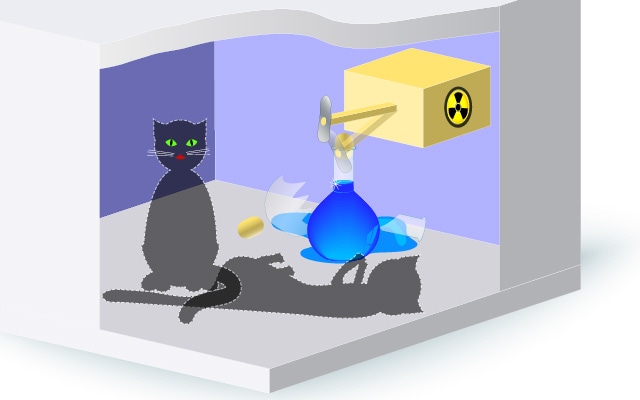

アインシュタインの「神はサイコロを振らない」という確率論を批判した言葉は有名である。シュレーディンガーは確率論を批判するために、後に「シュレーディンガーの猫」と呼ばれる有名な思考実験を考えた。思考実験の内容は次のようなものだ。箱の中に1匹の猫と半減期が1時間の放射性元素を1つ入れ、放射線センサーをセットしておく。放射線センサーは、放射線を感知すると毒ガスを放出するしくみになっている(図6)。

1時間後、放射性元素は50%の確率で崩壊するので、観測する前は放射性元素が崩壊した状態としていない状態が重ね合わせられた状態になっているという。放射性元素が崩壊していれば毒ガスが放出され猫は死んでしまい、崩壊していなければ猫は生きていることになるので、猫が死んでいる状態と生きている状態が重ね合った状態が発生してしまう。

シュレーディンガーは「量子の重ね合わせ状態を認めると、猫の生死にも重ねあわせ状態を認めないといけなくなってしまう」ということで、量子の重ね合わせは間違っていると主張した。しかし、その後の研究によって量子の重ね合わせは正しいことが明らかになると、シュレーディンガーの猫は、観測とは何かということや量子力学の世界とニュートン力学で規定されるような私たちの日常の世界の境目はどこかを考えるものに意味合いが変化していった。

- [図6]シュレーディンガーの猫のイメージ

- シュレーディンガーの提案した思考実験で、もともと量子の確率論を批判するために考えられたものだが、現在は重ね合わせを説明する例として用いられることが多い。

開発が進められる量子コンピュータ

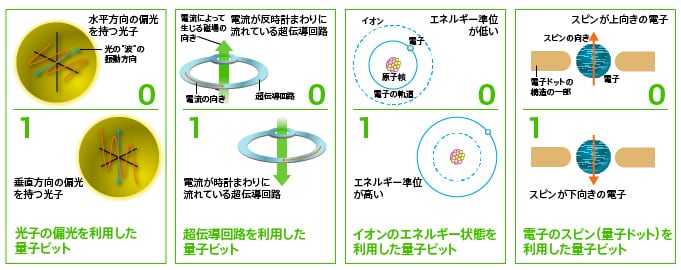

量子コンピュータはイギリスの物理学者デイビッド・ドイチュが1985年に提案した計算理論がもとになっている。量子情報を扱う量子ビットをいくつもつなぎ計算する機械が量子コンピュータである。量子ビットのつくり方はいくつも提案されている。

その中で一番開発が進んでいるのが、超伝導回路を使うものだ(図7)。一部の金属や物質では、絶対零度(マイナス273.15℃)に近い極低温にまで冷やすと電気抵抗が0になる超電導現象が起こる。超伝導状態になった特殊な回路の中に0と1に対応するように電流を流し、重ねあわせ状態をつくる。

超伝導回路で重ねあわせ状態を維持できる時間は短く、たくさんの量子ビットを並べると誤動作を起こしやすいという難点があるものの、回路の設計などを工夫することで、より扱いやすい量子ビットをつくる研究がされている。冒頭で紹介したIBM Quantum System Oneも超伝導方式の量子コンピュータだ。また、IBMはインターネットを通して量子コンピュータを操作できる「IBM Q Experience」というサービスも公開している。

この他にも、イオンを真空容器の中に閉じ込めるイオン方式、光子の偏光を利用する光方式、半導体チップの中に電子を閉じ込める電子方式、真空下の液体ヘリウムの上に電子を浮かべる電子方式など、様々な方法の量子ビットの研究、開発が進められている。

- [図7]研究が進んでいる様々な方法の量子ビット

- 超伝導方式の量子ビットは極低温まで冷やし、電気抵抗が0の超伝導状態にした特殊な回路を用いる。回路に流れる電流の向きなどで0と1を表現し、重ね合わせ状態をつくる。

量子コンピュータ開発の課題と展望

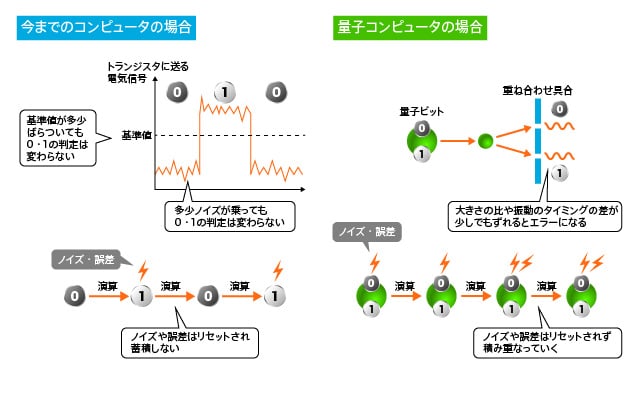

量子コンピュータは実際に使用できる機械が登場したものの、まだまだ量子ビットの数が少ない状態だ。量子ビットは壊れやすく、繊細なものなので、数を増やして大型することがなかなかできない。さらに、正確な計算をおこなうには誤りを訂正する機構を組みこむことも必要だが、現在は量子ビットが少なくて誤りを訂正する機構を入れて計算する段階にはない。まだまだ実用化には遠い基礎研究の段階だ(図8)。

- [図8]量子コンピュータの弱点

- 重ね合わせ状態の量子ビットを使って計算する量子コンピュータは、ちょっとしたノイズや誤差が発生しただけでエラーになってしまう。実用化するためには、電子、光子を極限にまで正確に操り、正確な計算をできるようにして、なおかつ、誤りを訂正するしくみをつくる必要がある。

2019年10月にはGoogleの研究チームが最先端のスーパーコンピュータで解くのに1万年かかる問題を53量子ビットの量子コンピュータを使って200秒で解いたと発表し、とても話題になった。これは量子コンピュータが解きやすい問題を用意して比べた結果なので、スーパーコンピュータに勝ったからといって、量子コンピュータがすぐに私たちの生活の役に立つわけではない。

しかし、スーパーコンピュータが苦手でとても時間のかかる計算でも、量子コンピュータを使えば短時間で解けることが示された。量子コンピュータの研究が進み、これまでのコンピュータでトランジスタの数をどんどん増やしていったように、1つのチップ上で量子ビットの数を増やし、数十億個の量子ビットが搭載された量子コンピュータがつくられるようになれば、社会を大きく変える存在になるだろう。そのころには、量子コンピュータを動かすプログラムもたくさん開発されているはずなので、もしかしたら、今、私たちがパソコンやスマートフォンを使うように、量子コンピュータを持ち歩いて使うような時代が来るかもしれない。

[ 参考資料 ]

- 『量子コンピュータが本当にわかる!』武田 俊太郎

- 『量子とはなんだろう』松浦壮

- 『量子コンピュータが変える未来』寺部雅能・大関真之

- 『量子コンピュータが人工知能を加速する』西森秀稔・大関真之

- 『量子論がゼロからわかる』ステン・オデンワルド

- 『ニュートン』2018年5月号

- 『ニュートン』2021年7月号

- Writer

-

荒舩 良孝(あらふね よしたか)

-

科学ライター

東京理科大学在学中より科学ライター活動を始める。宇宙論から日常生活で経験する科学現象まで幅広い分野をカバーし、取材・執筆活動を行ってきた。日々、新発見が続いている科学のおもしろさを、たくさんの人に伝えていきたいと思っている。主な著書は『5つの謎からわかる宇宙』(平凡社)、『思わず人に話したくなる地球まるごとふしぎ雑学』(永岡書店)など。