JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

脱炭素とDXは表裏一体、持続可能な社会を支える最新情報処理技術

- 文/伊藤 元昭

- 2022.02.02

世界中の企業が、2つのメガトレンドに沿ったビジネスと仕事の進め方のニューノーマル(新たな常態)への改革・適応に挑んでいる。脱炭素とデジタルトランスフォーメーション(DX)である。過去にどんな大きな成功体験を持つ企業であっても、この2つのメガトレンドに逆らって進むことはできない。脱炭素は、あらゆる業界・業種の企業が取り組むべき責務であり、DXはビジネスでの新たな価値の創出による企業間競争の争点となるからだ。脱炭素とDXは、それぞれ個別の取り組み課題ではない。表裏一体の相互関係がある。各企業は、近未来にありたい自社の姿を思い描き、脱炭素とDXを車の両輪として同じ方向に向けて推し進めていく必要がありそうだ。この記事では、脱炭素とDXの関係と、脱炭素に向けた最新情報処理技術の利用動向について解説する。

世界中の政府や産業界、学界、そして一般市民までもが、脱炭素に向けた取り組みを意識する時代になった(図1)。

- [図1]世界中のあらゆる立場の組織・人々が脱炭素に向けた取り組みを意識する時代に

- 出典:AdobeStock

2021年10月31日からイギリスのグラスゴーで開催された「国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)」では、いわゆる「1.5℃目標(産業革命以前と比べた際の世界の平均気温を1.5℃以内に抑える目標)」がこれまでの努力目標から、より厳しい必達目標へと格上げになった。これによって、「わが国は、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が困難。目標達成を待ってほしい」といった抗弁は通用しなくなった。

日本では、2030年までに地球温暖化ガスの排出を46%削減し、2050年にはカーボンニュートラルの達成を目指す目標を掲げている。そして、総電力供給量の36~38%を再生可能エネルギーにすべく、数々の施策を始めた。ただし、日本では東日本大震災以降、地球温暖化ガスを排出しない原子力発電を推進することができない状態だ。また、国土は、大規模な太陽光発電所を設置するまとまった平地が少なく、雨天の日も多く、台風が頻繁に来襲して洋上風力発電にも不向きと、かなり厳しい状況と言える。

カーボンニュートラルの達成は極めて困難な課題である。現時点で人間が持っている知恵や技術をフル活用するだけでなく、社会、ビジネス、生活の営みや技術活用のあり方のそれぞれにニューノーマルを定義する必要がありそうだ。

脱炭素では、業界・業種の枠を超えた複合的対策が必須

脱炭素は、自動車業界でエンジン車を廃止して電気自動車(EV)に移行するといった、特定業界・業種の個別の取り組みだけでは実現しない。業界・業種の枠を超えた、複合的な対策が求められる。

例えば、単純にエンジン車をEVに置き換えたら、電力需要が急増し、最も手っ取り早く電力供給を増やせる火力発電を多数稼働させざるを得ないだろう。EVを普及させるためには、遠方で発電した電力を充電ステーションまで送電する設備が必要になる。送電中に大量の電力が損失する分、むしろエネルギーの利用効率はエンジン車よりも低下し、CO₂の排出は増加してしまう。EVの普及ペースと歩調を合わせて、火力発電で得ていた電力を太陽光や風力など再生可能エネルギー由来の電力へと置き換えないと脱炭素は実現できない。このように、脱炭素の取り組みを狭い視野で見てしまうと、本末転倒な結果を招く。複雑な社会システム中での価値連鎖(バリューチェーン)や産業の供給網(サプライチェーン)のつながりを念頭に置いて、脱炭素の取り組みと成果の因果関係を見える化し、効果的な打ち手を最適化できる仕組みが必要になってくる。

現代の2大メガトレンド、DXと脱炭素は密接に関係している

脱炭素と並ぶ、世界中の政府や企業が取り組むメガトレンドにDXがある。

DXとは、インターネットやクラウドコンピューティング、人工知能(AI)、IoTなど、最新デジタル技術の活用を前提として、社会システムやビジネスモデル、業務の進め方などを再定義。新たな価値創出や劇的な効率向上を目指す取り組みだ。デジタル時代に適合した、生活や仕事の進め方のニューノーマルへの移行を目指す、変革のムーブメントである。既に、人手を借りずに高品質な製品を継続的に作り続ける工場であるスマートファクトリー、行政手続きの簡略化・迅速化や自治体が保有する公共性の高い情報の産業利用を可能にするデジタル政府などの実現を目指して、様々な動きが活発化している。

脱炭素とDXは、それぞれ個別のメガトレンドであるように感じている人は多いのではないか。しかし、実際には脱炭素とDXは表裏一体の関係にあり、同じ方向に向かって動かすべき車の両輪であると言えよう(図2)。

- [図2]脱炭素とDXは表裏一体

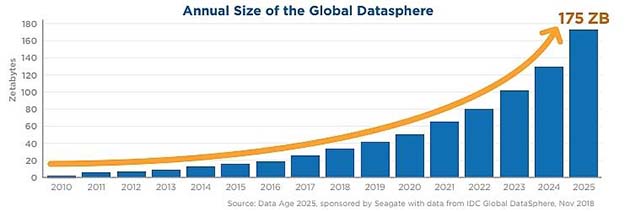

脱炭素とDXには、相容れない部分もある。調査会社の米IDCは、2020年時点の全世界で生成・消費されたデジタルデータの総量は、59ゼタバイト(1ゼタバイトは10の21乗バイト)に達し、2024年までの5年間は年平均26%増のペースで増え続けると予測している(図3)。多くの企業がDXを推し進めるためには、莫大なデータを扱うことができる情報機器や通信インフラが必要になってくるからだ。

- [図3]DXの進展で扱うIT機器でデータの量は急増し、消費電力も増大する

- 出典:IDC

ところが、これらを動かすためには、当然、これまで以上に多くの電力が必要になる。単純に考えれば、DXを推し進めれば推し進めるほど、脱炭素から遠のくことになる。日本でのIT関連の消費電力は、デジタル技術の活用増大と社会環境の変化から、2016年から2030年までの15年間で36倍に増加すると予想されている。DXの推進を持続可能にするためには、IT関連での省電力化が必須になるのだ。脱炭素に向けた施策を無視して、豊かさや経済効率だけを目指したDXを推し進めることはできない。

その一方で、カーボンニュートラルの実現には、DXの推進が欠かせない側面もある。先述したように、脱炭素を目指すためには、業界・業種の枠を超えた、視野の広い複合的対策が求められる。世界中のあらゆる工場や社会インフラ、利用されているEV、さらには1軒1軒の家庭での営みに目配りし、エネルギー活用を管理・最適化していくためには、デジタル技術の有効利用が必要不可欠になる。

エネルギーの総消費量のわずか1/5しか電化されていない

脱炭素に向けた取り組みの主軸は2つある。ひとつは社会や産業、家庭で消費するエネルギーの電化。もうひとつは再生可能エネルギーの活用である。

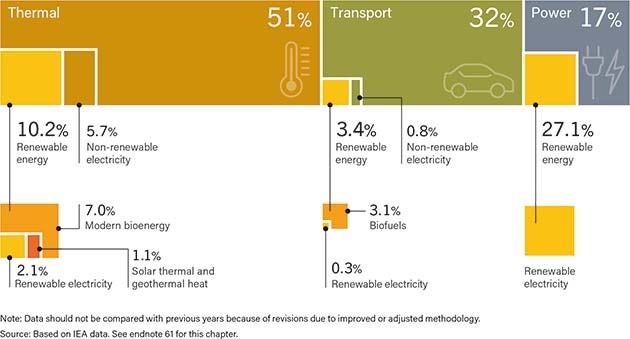

あらゆるシステムの電化・電子化が進んだかのように見える現代社会だが、意外なことに、電力の形で消費しているのはエネルギー総消費量のわずか1/5にすぎない(図4)。これまで内燃機関であるエンジンを動力源としてきた自動車をはじめ、産業プラントを動かすタービンや熱処理などに利用するボイラーなど、化石燃料を燃やして得た熱や動力を利用する設備は多い。

- [図4]エネルギー消費のうち、電化して利用しているのはわずか1/5

- 図中、電化している部分は、「熱(Thermal)」としてエネルギーを利用しているものの(51%)うち、再生可能エネルギー由来の電力(2.1%)、それ以外の電力(5.7%)、「交通(Transport)」で利用しているもの(32%)のうち再生可能エネルギー由来の電力(0.3%)、それ以外の電力(0.8%)、「電力(Power)」で利用している17%の合計で約21%。

出典:REN21、「Renewables 2021 Global Status Report (GSR)」

省エネルギー化の基本は、本当に必要な場面だけで、必要な量のエネルギーを消費するという、ジャストインタイムでのエネルギー消費である。化石燃料の燃焼によるエネルギー利用には、CO₂を排出すること以外にもデメリットがある。キメ細かな利用制御が難しいことだ。

一般にタービンなどは、電力で駆動するモーターのようには急稼働、急停止、自由な速度変更が難しい。このことは、エンジン車よりもEVの方が、圧倒的に加速性能に優れていることからもわかる。また、同様に、燃料を燃やすボイラーは、電気炉に比べて温度の制御が難しい。ジャストインタイムでのエネルギー消費を実現するためには、電力の形で利用した方がよほど有利になる。このため、エネルギー活用での電化が進められているのだ。

逆に、電力の形で利用することにもデメリットがある。エネルギーの蓄積、特に長期備蓄が困難であることだ。電力システムには、「同時同量」と呼ばれる電力供給の原則がある。消費量に見合った量の電力を、同時に発電して供給しなければならないというものだ。仮に、電力網での消費量と供給量に著しい差が出てしまうと、発電機や送配電設備、電気機器などに異常な負荷が掛かったり、電力網の電圧低下が発生したりして、供給される電力の品質が不安定になり、最悪、停電してしまう。このため、自動車や工場のタービンやボイラーなど、化石燃料を直接エネルギー源として利用していた装置や設備を電化する際には、迅速かつ柔軟な電力供給の方法を確保しておく必要がある。

再生可能エネルギーの活用は、発電設備の分散配置を意味する

脱炭素に向けたもうひとつの取り組みの主軸である再生可能エネルギーの活用は、発電設備が分散化するという点で、過去の電力システムの形態と異なる。

再生可能エネルギーでは、自然環境から利用可能なエネルギーを抽出する。その源は太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど多様であり、発電する場所の特性に合わせて、最も効率的で、扱いやすく、安全なものを選択して活用することになる。これまでは、莫大な電力を安定的に生み出す大規模発電所を郊外に置いて集中的に発電。遠くにある都市部まで電線をつないで送電し、消費していた。しかし、再生可能エネルギーでは、消費地もしくはその近郊で、その土地に合ったエネルギー源の活用を目指すことが理想だ。需給バランスを管理しやすく、送電時の電力損出を最小化できるからだ。

ただし、一般に再生可能エネルギーで得られる電力量は不安定で、太陽まかせ、風まかせの状態になる。寒い夜に、暖房をガンガン利かせようとすれば、地産地消というわけにはいかない。消費地の周辺から、余っている電力を融通したり、電力会社から購入したりする必要が出てくる。つまり、変動する需要と不安定な供給を前提として、需給バランスを保つために常に電力の供給方法を切り替える必要があるということだ。もちろん、タイムリーでキメの細かい電力の管理・制御を人手で行うことはできない。正確かつ迅速に実行できるのは、ITシステムだけだ。

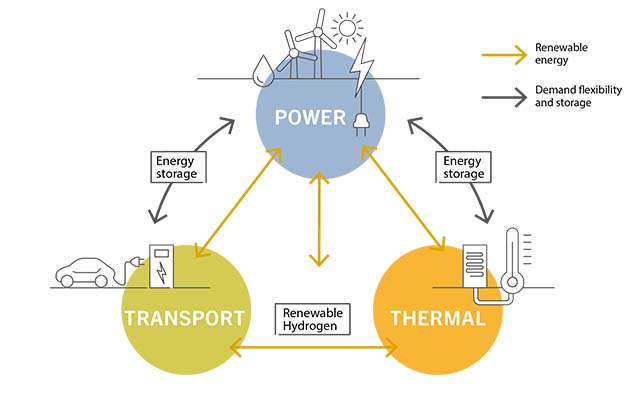

電気・交通・熱の3セクター間でエネルギーを相互融通

たとえ、自動車や工場のタービンやボイラーなどを電化しても、そこで利用する電気が再生エネ由来でなければ意味がない。脱炭素に向けて、大量の再生可能エネルギー由来の電力を生み出したうえで、無駄なく効率的に融通し合い、消費先同士でエネルギーの形態を変換し、有効利用することが重要になる。

世界各国の政府、産業界、学会、NGOなどが参加する国際的な自然エネルギー政策のネットワーク組織であるREN21(21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク)は、発行したレポートの中で、エネルギーの最終的な消費先の形態を「電気」「交通」「熱」の3セクターに分類。各セクター間でのエネルギー余剰分の相互融通とその際のエネルギー変換の考え方を明示している(図5)。

- [図5]エネルギーの消費先同士で柔軟に相互融通

- 出典:REN21、「Renewables 2021 Global Status Report (GSR)」

同レポートには、再生可能エネルギーの貯蔵や需要側での柔軟性の実現、グリーン水素(再生可能エネルギーで作る生産時にCO₂を排出しない水素)を媒介した相互融通によって、社会全体での脱炭素化とエネルギーの有効利用を推し進めることの重要性を強調している。もちろん、迅速に電力を蓄積・放出できる蓄電池や大量のエネルギーを高効率で貯蔵できる水素インフラは、こうした目的に向けて欠かせない技術だ。ただし、それだけでは足りない。適切かつタイムリーにエネルギーを相互融通するうえで、ITやデジタル技術が果たす役割は大きい。

社会活動や業務の効率化は、すべからく脱炭素につながる

これまでの企業のビジネスでは、コスト削減や顧客体験の向上による売り上げ増など収益性の底上げ効果を狙って、業務効率を向上させるDXに取り組むことが多かった。これが近年、欧州を中心に、脱炭素を実現するためにDXによる業務効率向上に取り組む企業が増えてきている。そして、「炭素生産性」と呼ぶ、国のGDPや企業の償却前営業利益など、企業・産業が生み出す付加価値をCO₂の排出量で割った数値を指標として、脱炭素への取り組みを後押しする機運が広がっている。

例えば、家庭に毎週、野菜を配達するサブスクリプション・サービスを提供している欧州のある企業は、一般家庭での脱炭素への貢献をサービスの訴求点としている。あらかじめネットで必要なものを注文しておけば、新鮮な野菜を、農場から消費者へと最小限の包装で毎週届けてくれる。無駄な包装材料費や輸送燃料費を削減できるため、脱炭素に貢献できる。一般消費者の環境問題への関心が高い欧州ならではのマーケティングだと言える。

また、ある建設会社は、デジタル技術を活用して、地域開発のコンサルティングから建物の建設、コミュニティーの形成、保守・運営まで、一貫した環境にやさしい長期マネージメントを請け負っている。環境への配慮を考慮しながら、無駄なメンテナンスを徹底的に排除し、CO₂を極力排出しない効果的管理を進めている。金儲け主義の企業だったら、無駄なメンテナンスを提案して収益を高めることを考えそうだが、長期的なビジネスにすることで信頼と安定収益を得て、数十年にわたって劣化しない建物とその管理サービスをユーザーに提供している。

クラウドを積極利用するDXは、脱炭素化に有効

再生可能エネルギーを利用する際には、発電施設が分散することを前提に、エネルギーシステムを構築・活用していく必要があることは既に紹介した。その一方で、エネルギーを消費する場所をなるべく集約して、より効果的かつ効率的な運用管理と省エネルギー化を実現しようとする動きも出てきている。その中で、特に注目すべき動きが、脱炭素を目的とした情報システムのクラウド化である。

オフィスで利用するパソコンや各企業が保有するサーバーは、ユーザーの手元で情報処理やデータの蓄積ができるため、使っていて安心感はある。しかし、最先端のIT技術を投入し、専門的な知識を持つエンジニアが管理・運用している大規模なデータセンターに比べれば、省エネルギー化に向けた対策に大きなコストと手間を投じることはできない。

また一般に、余裕を見て、業務に必要な演算能力を遥かに超える性能のハードウェアを導入・活用していることが多く、無駄な電力消費を招く空回り状態になっていることも多い。このため、個々の企業がオンプレミスのサーバーを設置するよりも、情報処理やデータの蓄積をクラウドサービスに移した方が、よほど脱炭素に貢献できる場合が多い。

クラウド利用による脱炭素への貢献に、お墨付きを出す

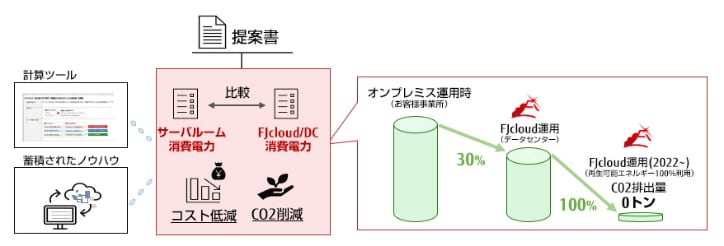

クラウドサービスを提供するIT企業は、こうした時代の到来を見据えて、自社のデータセンターへの最新の省エネルギー技術の導入と、ユーザー企業の脱炭素効果を明示するサービスの提供などを開始している。

例えば、データセンターでは、サーバーそのものだけでなく、サーバーが安定稼働できる環境を整えるための空調で莫大な電力を消費している。そこで、データセンターの空調設備を、AIの活用によって人手では実施できないほどキメ細かく制御し、熱流体シミュレーションによる空調効率の最適化を実施。さらには自然エネルギーである外気を有効活用した外気冷却などを実施することで、空調で消費する電力を削減しているところが出てきている。こうした最先端の対策を施したデータセンターを活用すれば、ユーザー企業が自社保有するサーバールームを利用した場合よりもCO₂の排出量を30%以上削減できるという。

さらに、データセンターを稼働させるための電力に再生可能エネルギーを利用することで、一層のCO₂排出量の削減を目指すIT企業も増えている。既に、100%再生可能エネルギーでまかなう体制を整えたデータセンターも出てきている。データセンターでは、電力供給の安定化が何より重要だが、再生可能エネルギーの利用拡大を見据えて、蓄電池だけでなく、余剰電力を長期保存するためのグリーン水素の生成施設や電力不足の際に柔軟に補充できる燃料電池の設備などを設置しているところもある。

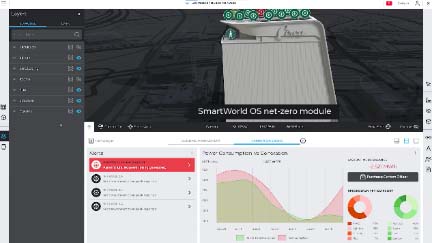

また、クラウドサービスを使って情報処理する際に、消費電力量やCO₂の排出量を可視化して情報提供するアセスメント(評価)サービスを提供するIT企業もある(図6)。ITシステムを利用する際、自社企業がどの程度の電力を消費し、CO₂を排出しているのかを知ることは難しい。企業が、オンプレミス環境ではなく、クラウド環境で業務を行うことでどの程度の排出量を削減できたかを明確にできれば、脱炭素への自社の貢献を対外的にアピールできる。

- [図6]クラウド利用による脱炭素のアセスメントサービス

- 出典:富士通

デジタルツインを活用して、ビルや都市の脱炭素を可視化・最適化

ITを活用して、分散化した発電設備と電力消費地の間で、電力システムでの同時同量の原則を満たしながら状況に応じて電力を相互融通し、再生可能エネルギーの利用を後押しするためのビジネスが始まっている。

最も一般的な例として、バーチャル・パワープラント(仮想発電所:VPP)と呼ばれる仕組みがある。VPPは、数多くの小規模な発電所や電力の需要抑制システムを、あたかも一つの発電所のようにまとめて制御する仕組みのことだ。VPPでは、IoTで数多くの発電所や需要の制御システムの稼働状況を把握し、供給側と需要側の双方の稼働状況を連携制御することで、需給バランスを最適化する。既に、電力の自由化と分散化が進む欧州では、VPPを構築する事業会社が複数立ち上がっている。

また、コンピュータ上に都市全体のデジタルツインを構築して、それぞれの建物や街全体の脱炭素化を推し進める取り組みも始まっている。デジタルツインとは、現実にあるモノの設計データにIoTで収集した現在の状況を映すデータを入力することで、現実世界と同じ状態、性質を再現したデジタルモデルのことだ。コンピュータ上のモデルであるため、建物や都市の制御・運用条件を変えると、どのような効果・影響が出るのか、自在に時を進めながらシミュレーションして検証できる。脱炭素を目指す際、実際の都市で大胆な電力規制などを実施すると、思ってもみなかったような悪影響が及び、産業活動の停滞や事故などが起きる可能性がある。デジタルツインを活用し、コンピュータ上で十分検証しておけば、悪影響が出ない施策を絞り込むことが可能になる。

例えば、Cityzenith(アメリカ)は、ラスベガスのダウンタウンの7㎢のエリアを対象に建物や地域の様子を同社の情報プラットフォーム「SmartWorld」を用いてデジタルツイン化(図7)した。市内の主要な建物や地域から、モビリティ、大気の質、騒音、汚染、水の管理状況、そして電力の消費量やCO₂排出量などのデータを計測する最先端のIoTセンサーを利用し、5Gネットワークで収集している。そして、これをデジタルマップ上で視覚化し、各パラメータの相互関係などを分析することで、CO₂排出量を最小化するための施策を探り出せるようにしている。同社は、ロサンゼルスやフェニックスなど、同様の取り組みを他都市にも展開していく予定だ。

|

|

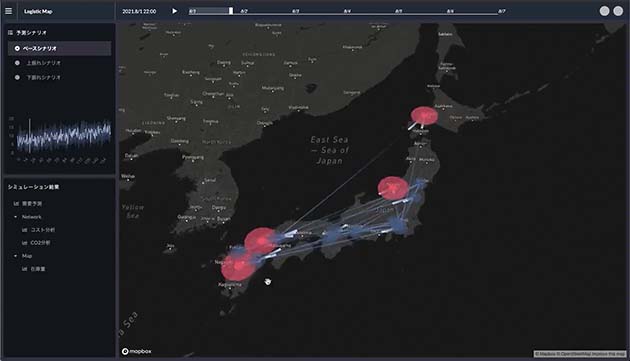

日本でも、社会インフラにデジタルツインを適用し、脱炭素化と事業活動の両立に向けた管理・制御を可能にする技術を開発する企業が出てきている。AI技術のベンチャー企業であるグリッドは、「ReNomApps」と呼ぶデジタルツイン・プラットフォームを開発(図8)。既に、製造業や流通業など様々な企業のCO₂排出量を最適化する実証実験を開始している。同社の技術の特徴は、発電設備やサプライチェーン、工場などの生産設備、海上輸送の配船ルートなどの運営計画を、AIを活用することによって、人間の経験値では検証できないほど精緻かつ広範なデータを考慮に入れながら最適化可能にしたことだ。日々の業務をデジタル空間上に再現し、売り上げ、原価、利益、在庫、CO₂排出量など複数の指標を可視化・予測することができる。属人的な知見やスキルに頼らず、適切な施策を策定できるため、より多くのインフラを対象にして脱炭素化を推し進めることができる。

|

|

|

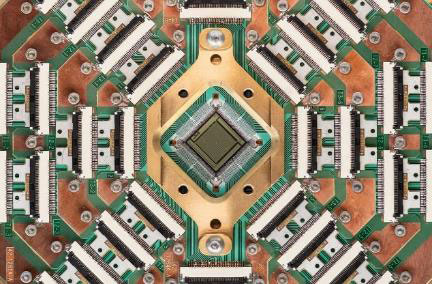

量子コンピュータで、社会全体の複雑な要因を調整

複雑な事象を対象にした最適な管理・制御を実現する近未来技術のひとつに、量子コンピュータがある。既存構造のコンピュータを使ったら、天文学的な長い時間を要してしまう複雑な問題の答えを、一瞬で導き出すことができる技術だ。工場や社会インフラ、都市など複雑なパラメータが絡み合う大規模なシステムでの脱炭素化を目指す際に適した技術と言える。量子コンピュータを活用して、複雑なバリューチェーンやサプライチェーンの動きを最適化する試みが既に始まっている。

例えば、電力システムが大規模電源を活用する従来形態から分散型の再生可能エネルギーを活用する将来形態へと移行するにしたがって、電力系統の運用はより複雑化が増していく。ドイツの大手電力会社であるE.ONは、IBM(アメリカ)と共同で、量子ゲート方式の量子コンピュータを活用して、急速に普及が進む太陽光発電などのオンサイト発電機器とEVなど電力貯蔵設備をフル活用しながら、電力系統での同時同量の原則を維持・管理するシステムの構築を目指して取り組んでいる(図9)。

|

|

日本では、量子コンピューティングのベンチャー企業であるグルーヴノーツが、建設コンサルティング企業の日本工営や福岡市と共同で、最適な都市交通と環境づくりの実現を目指す「グリーンリカバリー促進事業」を開始している。同社が開発した量子コンピューティング技術を活用するためのクラウドプラットフォーム「MAGELLAN BLOCKS」を利用し、福岡市の姉妹都市であるミャンマー・ヤンゴン市で、イジングマシン(量子アニーリング方式の量子コンピュータ)とAIを活用し、CO₂排出量削減と廃棄物管理を最適化する廃棄物の収集運搬業務の実現に取り組んでいる。

脱炭素とDXは、切っても切れない関係にある。業界や業種を問わず、企業が持続的で価値あるビジネスを展開していくためには、この両方を車の両輪として捉え、推進していく方向を揃えた同時取り組みが必要不可欠になる。

- Writer

-

伊藤 元昭(いとう もとあき)

-

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。

- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/