JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

次世代半導体材料はやはりシリコン

半導体産業全体から俯瞰するシリコンウェーハの価値

- 文/津田 建二

- 2022.11.02

炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などの化合物半導体材料を、「次世代半導体」と表現することは適切ではない。これらの化合物半導体は、シリコン(Si)では難しい発光や大電力といった分野で力を発揮するが、肝心の集積回路ではSiにはかなわない。コスト的に太刀打ちできないからだ。半導体産業にとってコストは最大ともいえる重要な要求条件である。ムーアの法則が成り立ってきたことも集積化でシステムを安くできたことが大きい。ここではSiがシステムの性能を上げ、消費電力を下げ、小型化、そしてコスト削減にいかに貢献してきたかを半導体産業の進化と共に再認識していきたい。

シリコンバレーにあるコンピュータ博物館では、半導体の説明に砂の絵が大きく描かれており、シリコンは砂から作るという説明がある。かつて理科の授業では、地球上に存在する最も多い元素が酸素(O)で、その次がシリコン(Si)、そしてアルミニウム(Al)、鉄(Fe)が続くと習ってきた。Siは地球上で2番目に多い元素であり、材料なのだ。

シリコンは民主的な材料

Siは、レアメタルやレアアース、化石燃料などとは違い、どの国にも豊富にある。原料が砂だからだ。二酸化ケイ素(SiO2)を主成分とする砂を何度も還元して純粋なSi結晶を作る。レアアースや化石燃料は、資源が豊富にある国とほとんどない国に分かれており、勝者と敗者という関係を生んできた。これによって政治的な断絶を生むこともあった。しかし、Siは、貿易問題や経済問題、挙句の果てに戦争にまで発展する可能性がある政治問題は少ない。どこの国でも生産できる民主的な材料といえる。

エレクトロニクスで電流を制御できる、最初の半導体トランジスタはゲルマニウム(Ge)で作られた。しかし、固体の中を流れる伝導電子を生むための目安となるエネルギーバンドギャップが、Geでは0.67eVとSiの1.1eVよりも狭く、使える温度が100℃にも満たなかった。このため、すぐにSiに置き換わった。Siは150℃で保管しても数十年も壊れずに動作する丈夫な材料である。それ以降、70年間に渡ってずっとSiの時代が続いてきた。

ここで言葉を整理しておくと、最近の「半導体不足」という言葉で使われている半導体は、Si材料ではなく半導体集積回路(IC)を意味している。かつては半導体といえば、Siを含む半導体材料を指していたが、今ではICのことを単に半導体と呼ぶことが多い。IT系の人たちがICのことをシリコンと呼ぶこともある。本記事では、半導体結晶形態のウェーハを議論するので、単に半導体という場合はSiを含む半導体材料を指し、ICを意味する時はIC、または集積回路と述べていく。

単結晶のシリコンを作る

ICの主流材料のSiは、まず砂を還元して多結晶Siを作り、次に多結晶Siを2000℃以上の高熱で溶かし、大きな単結晶Siとする。大きなるつぼに溶かした多結晶Si溶液に、種結晶(原子がきれいに並んだ小さな単結晶)を触れさせ、回転させながら真上に向けてゆっくりと引き上げていくと、溶けているSiが徐々に固まり結晶になっていく。このとき種結晶と同じ配列でSi原子が並んでいくことで単結晶となる。この作業は、とても精密に温度制御をしながら結晶を引き上げていく必要があるため、日本人に向く。実際、Siウェーハのビジネスでは日本企業が強く、市場の1位、2位のシェアを持っている。

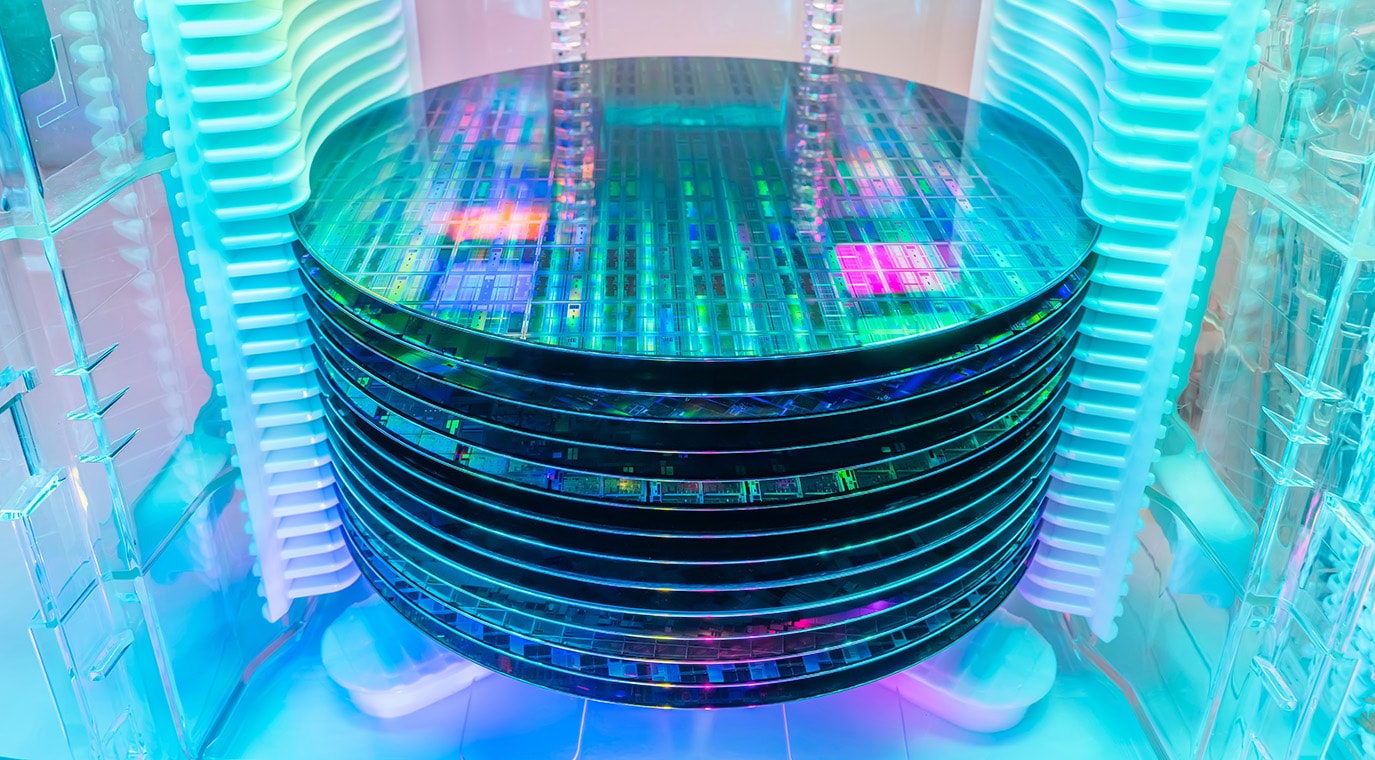

引き上げた単結晶Siの塊をシリコンインゴット(図1)と呼び、円柱状のシリコンインゴットをハムのように薄くスライスしたものをウェーハと呼ぶ。この薄くスライスする切断装置の製造分野も日本企業が強い。

- [図1] Si結晶のシリコンインゴットとウェーハ

- 出典:信越化学工業のホームページ

半導体製品は高集積化へ

Siチップに複数のトランジスタを集積したICが1950年代末に開発された。このことは半導体ICの発展に大きく寄与し、ICの発明者はノーベル賞を受賞した。その後、Siチップ上に複数のトランジスタを集積して電子回路を構成できるようになると、集積できるトランジスタの数は年率2倍で増えていくという経済法則が生まれた(図2)。これがムーアの法則であり、1965年にアメリカのFairchildにいたGordon Moore氏が見出した。

- [図2] ムーアの法則

- 最初は年率2倍で集積度が増えると定義していたが、のちに2年で2倍と変わった

出典:Intel、IEEE IEDM 1975

ICチップは1枚のウェーハ上に数百個~千個程度形成される。さらに半導体の製造プロセスにおけるウェーハの酸化・拡散などの熱処理工程では、1000℃前後の炉に20〜25枚程度のウェーハを同時に入れて熱処理を行う。このように大量生産できることから、ICチップの単価は安くできるようになった。

ウェーハはコストダウンのために大口径化へ

また、ウェーハを大きくするほど、一度に処理できるICの数が増えることから、IC単価のコストダウンのためにウェーハは大口径化へと発展した。当初は直径20mm程度から始まり、現在では最大300mm程度のウェーハが採用されている。

ウェーハの大口径化と共に、プロセス処理するための製造装置も大きくなった。製造装置の内部は、ウェーハを出し入れする部屋、実際に処理するチャンバと呼ばれる部屋、ウェーハを自動的に出し入れするロボットアーム、各種配管や電気回路など、さまざまな「部品」やサブシステムで構成されている。チャンバは一つだけではなく、前処理、後処理、あるいは並列処理などのために複数備えられたマルチチャンバ構成が多い。このためウェーハの直径が大きくなるほど、装置は複雑になるだけではなく、極めて大きくなった。

ウェーハ上に作られる集積回路は、要求されるシステム機能を1チップに取り込むため、チップ面積が増加する傾向にあった。しかし、チップ面積を大きくすると、1枚のウェーハから取り出せるチップの数が減ってしまう。

そこで、ウェーハサイズを大きくしてチップ面積の増大に備え、取り出せるチップの数をキープすることになった。また、チップ面積が変わらなければ、ウェーハを大口径にするほどチップを大量に取り出せるためチップ単価は安くなる。このため、20mmから2インチ(約50mm)、3インチ、4インチ、5インチ、6インチと大きくなった。その後は、いきなり8インチ(200mm)へと飛び、12インチ(300mm)へと拡大した。さらに400mmや450mmという大口径化ウェーハの開発が話題となったが、後述する少量多品種の時代に入ると、大口径化の必要性がなくなった。

加えて、チップ面積を増大させると歩留まりは落ちるという傾向がある。チップにゴミや粉じんが付着する確率が増えるからだ。人間の身体から出る目に見えない汗やにおいなどもゴミの一種である。回路線幅が0.1ミクロン以下と小さいため、クリーンルームといえども、ゴミは存在する。ウェーハ上にゴミが付着する確率は、必ず存在し、チップが大きければ大きいほど、その確率は高まる。もし1個でもゴミが付着し、それが配線の断線に使がるのなら、歩留まりが落ちてしまう。こういった理由から、チップ寸法は大きくてもせいぜい1辺が1〜2cm程度に留まっている。また、このことを考慮してリソグラフィの露光面積に上限を設けている。

集積回路とデジタル技術の発展

ここで見逃せないのは、ウェーハ面積の拡大がシリコン半導体の集積化技術の進展と切っても切れない関係にあることだ。この集積化の傾向は、電子製品のデジタル化の歴史とも深く関係してきた。そこで簡単に、Si半導体の集積化技術の動向を振り返ってみよう。

集積回路は、1個のSiチップ上にトランジスタを100個集積しても、価格は100倍にならない。回路の手間などにより、仮にICの価格が2倍に上がったとしても、集積されているトランジスタの単価は1/50に下がったことになる。また、プリント回路基板上に搭載する100個のトランジスタが1個のICに代わると、回路基板の価格も大きく下がるし、回路基板も小さくて済む。半導体や部品を実装する手間も減ってコストも下がる。このため集積化はどんどん進んだ。

ただし、ムーアの法則を見出した当時の電子回路はアナログICだった。集積化しにくいバイポーラトランジスタ(npnやpnpトランジスタのこと)を何とかして集積化しやすいMOS(金属-酸化物-半導体の構造)トランジスタへ変えようとする研究が進み、1970年の少し前にはMOSトランジスタが世に出るようになった。半導体技術の発展は、MOSトランジスタを集積化することで大きく発展した。

そして1971年、アメリカのIntelがマイクロプロセッサとメモリをSi MOSトランジスタのICで発明した。当時の4ビットプロセッサに集積されたトランジスタ数は約2300個だった。当初、電卓用ICの注文を受けたIntelがA社向け電卓、B社向け電卓、C社向け電卓という感じに、全て一から演算チップを設計し直すのではなく、コンピュータと同じプログラム方式で基本回路(マイクロプロセッサ)を作り、ソフトウエアを変えるだけで、A社、B社、C社向けとなる電卓チップを開発しようと考えた。その結果がマイクロプロセッサとメモリの発明につながった。この発想は、現在「ソフトウエア定義のXX」(Software-Defined XX)やプラットフォーム(共通のハードウエア)と呼ぶ考え方と全く同じである。Intelには先見の明があったといえる。

マイクロプロセッサは、4ビットから8ビット、16ビット、32ビットへと発展しパソコンが定着した。さらに現在は64ビットと高性能化へ発展した。メモリはDRAMやSRAM、あるいは1984年に東芝の舛岡富士夫氏が発明したフラッシュメモリへと発展した。集積化とマイクロプロセッサ/メモリの発展とはなじみが良かった。

1と0だけで表現する2進法をベースにしたデジタル技術は、集積するトランジスタは極めて多数に及ぶものの、アナログ回路よりもチップ面積を小さくしやすい。アナログICもデジタル同様、MOSトランジスタをベースにするようになったが、抵抗やコンデンサ、コイルを多用することになり、それらの受動部品はSiチップ上で大きな面積を占める。このため、集積度はそれほど大きくできなかった。一方のデジタル回路は、DRAMのキャパシタ部分を除き、ほとんどトランジスタだけで構成しているため集積化が進んだ。

シリコンICは民生・産業から社会用途へ

集積化が進み、大量のトランジスタを集積するようになると、チップ面積も少しずつ大きくなった。それに伴い、1枚のウェーハから取れるトランジスタ数が減少するため、大口径化で1枚のウェーハから取れるチップ数を確保し、コスト上昇を抑えた。

半導体チップは、メモリのように大量に使われるICと、システムに1〜2個しか使わないICに分かれる。例えばパソコン1台にメモリは8個、あるいは9個を使い、一つの単位モジュールとするが、マイクロプロセッサは1個しか使わない。また、その他に通信用のチップや、周辺の機能を集積するICなども必要だが、それぞれ1〜2個で済む。メモリはもっと増設したい場合はプリント基板の両面に16個、または18個搭載するモジュールも使う。このため、メモリは大量生産、その他のICは少量多品種となった。

パソコンやスマートフォンのような最終製品が大量に売れる場合は、メモリ以外の製品もそれに合わせて売れる。しかし、今の所、パソコンやスマホほど大量に売れる最終製品はないため、DRAMから撤退した日本企業は、少量多品種でも安く生産するための設計・製造技術を開発しなければならなかったにもかかわらず、それができなかった。筆者がIntelやTexas Instruments(アメリカ)など、大量生産から少量多品種へとシフトし始めた企業を取材した1990年代、彼らは「コスト、コスト」と叫び、低コストで作ることに専念していた。

一方で、半導体ICの世の中への浸透は、かつてはテレビやコンピュータなどに限られていたが、今やエアコンや自動車、さらに冷蔵庫や洗濯機、照明器具にまで入るようになった。さらにIoTのようにセンサとデジタル回路、通信回路が入ったデバイスも河川や橋梁の監視、オフィスビルの電力や空調の制御、病院での医療機器や生体モニターなど、これまでの民生用・工業用だけでは分類できないほど、社会・インフラ分野にまで広がっている。

ただし、それらはスマホやパソコンほどの出荷数量(スマホは年間14億台、パソコンは3億台の新規需要)がなく、大量生産から少量多品種の時代に入っているといえる。1回に生産するICが少なくてよいのなら、チップ面積にもよるが、300mmほどの大口径ウェーハはいらないかもしれない。製造設備の安い200mmウェーハラインで済む可能性はある。

大量生産から少量多品種へ

ありとあらゆるところに半導体製品が入るようになると、少量多品種の世界となり、これまで大量生産を得意としてきた半導体製造業界は異なるシステムが必要になる。こうなると、ウェーハは大口径一辺倒から変化せざるを得ない。

2インチから6インチまでのウェーハのサイズアップは世代交替を伴った。ところが、200mmウェーハは300mmウェーハと世代交替せず、共存するように再び伸びている。半導体製造装置・材料の世界的な団体であるSEMI(アメリカ)によると、2020年から2024年にかけて、200mmウェーハの生産能力は、21%伸びて月産690万枚に達するとみている(図3)。

- [図3] 200mmウェーハは世代交替せず300mmウェーハと共存してこの先も伸びる

- 出典:SEMI

かつて、ウェーハの大口径化は300mmから450mmへと発展すると見られていた。しかし、少量多品種時代になり、1種類の半導体チップ(DRAM)を、かつてのように大量生産(月産2000万個)しなくてもよくなると、ウェーハの大口径化でコストを安くすることに無理が出てきた。450mmウェーハにエッチングやCVDデポジションなどの処理をしようとすると、製造装置は巨大になり、工場の搬入口から入れられない可能性も出てきた。この問題を解決するためには、新たに工場を作り直さなければならず、製造装置メーカーにとっても大変な負担増になる。さらに450mmの巨大なウェーハを搬送する装置や、レールを天井に敷き詰めた搬送経路も作り直しになるなど、全てをゼロから見直さなければならなくなり、コストが余りにもかかりすぎる。

微細化も限界に

これまでも大口径化でコストは多少増えるが、ICチップコストは下がるようになっていた。しかし、ICチップコストまで上がるようだと、これまでのようには済まなくなる。実際、ムーアの法則に沿って集積度を上げてきたが、これ以上、微細化プロセスを進めてもコストが下がらなければ微細化の意味がなくなる。微細化の寸法は15nm前後で止まったままだ。

TSMC(台湾)の7nmプロセスノードは実際の寸法を表しているのではなく、7nm相当のプロセス技術という意味であり、実際には線幅を微細化するのではなく、3次元構造を駆使して面積を縮小している(図4)。このため、最近では5nm、3nmとは言わずにN5プロセス、N3プロセスと呼んでいる。微細化で先頭を走るTSMCは、N2プロセスノードまでは可能と述べているが、そのためのコストが高くなりすぎると、ここで止まる可能性もある。グラフィックスICやAIチップを設計しているアメリカのNVIDIA CEOのJensen Huang氏は、微細化できないムーアの法則はもはや死んだと述べている。

- [図4] 面積スケーリングではトランジスタ線幅を微細化せず配線数を減らして小型にする

- 出典:Techinsights

TSMCはN2プロセスの先の時代は1次元、2次元カーボンナノチューブや金属化合物という漠然としたロードマップを示しているが、明確な「寸法」は示していない。さまざまなチップを一つの基板に集積するヘテロ集積化の時代になると見ている。ヘテロ集積によって、集積度は一気に現状の6倍に増えるという。日本に3D-ICの開発拠点を設けたのは、それに向け日本の材料メーカーとコラボしたいからとTSMCは述べている。

化合物半導体は主役になれるか

Si時代は今後も長く続くと思われるが、Siではない化合物半導体はSiに置き換わることができるだろうか。今注目されているのは炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)である。

化合物半導体は、Siにはない特長を持っている。例えばガリウムヒ素(GaAs)やインジウム燐(InP)などは、発光させることが可能で、光ファイバ通信の光を出すレーザーダイオードとして世界中で使われている。また、光ファイバ通信の受信機や赤外線検出器としても使われている。

最近期待されているSiCやGaNも、やはり青色LEDの基本材料として使われている。また絶縁耐圧がSiの10倍も高いため、1000Vを超えるような高耐圧、100Aを超す大電流といったパワートランジスタへの使用も期待されている。まだ研究の域から脱しないが、酸化ガリウム(GaO)といった高耐圧半導体もパワートランジスタとしての期待はある。

現実に、SiCのパワーMOSトランジスタは、Tesla(アメリカ)の電気自動車(EV)Model 3に早くも搭載されている。さらにTeslaからスピンアウトしたLucid Motors(アメリカ)のLucid Airにも搭載されている。ただし、これらの2社は進取の気性というべき社風のため搭載に踏み込んだのだろうが、他社は追随できていない。他のメーカーのEVの動力となるインバータ回路には、Siの絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)が使われている。なぜなら価格が10倍も違うからだ。いくら性能が良くても10倍も高い価格なら一般には使われない。

こういった化合物半導体は、高集積化が製造上難しく、しかもデジタル回路ではむしろ低電圧、小電流が必要条件となるため、デジタル回路ではまず使われないだろう。半導体集積回路の主役であるデジタル回路で使われなければ、次世代半導体と呼ぶにはふさわしくない。

ただし、部分的にSi以外の材料が使われる可能性は残されている。例えば、MOSトランジスタのチャンネル部分だけ移動度の大きな材料にするとか、カーボンナノチューブやグラフェンのような1次元、2次元の材料を電子や正孔が通るチャンネルとしてGAA(ゲートオールアラウンド)新構造にしてMOSトランジスタの延命を図るといったアイデアは出ている。

次世代半導体もやはりシリコン

SiCやGaNなどの化合物半導体をSiに代わる次世代半導体と呼ぶメディアはあるが、筆者が業界関係者と議論した限り、この呼び名は正しくないようだ。化合物半導体は、SiICを置き換える存在にはなりえないからだ。

半導体の限界はどこにあるかの結論は、コストで決まる。電子回路の集積度を高めてきたこれまでの技術は、システムコストを下げることであり、許容できるコストだからこそ、ビジネスが拡大してきた。しかし、N5プロセスノードあたりから、回路を焼き込んだウェーハ当たりのチップコストが下がらなくなってきた。この先、性能と消費電力が多少良くなっても、価格が許容できないほど上がるようでは、誰も使わなくなる。

TSMCはそのような高コスト時代に備えて、先端パッケージで集積度を一気に6倍上げるという技術も開発するようになった。Intelもこれからは先端パッケージのファウンドリになると、2022年9月のIntel開発者会議でCEOのPat Gelsinger氏は述べている。微細化でモノリシックなチップに限界が来ると、異なるチップやチップレットを集積する先端パッケージが、次の高集積技術となりうる。もちろん、ここでも主役はSiであり、それも300mmウェーハラインで製造されるSiチップが活用される。

やはり次世代半導体の主役はSiである。Siを「神様の贈り物」と呼ぶ業界関係者は多い。たくさんのトランジスタを集積してシステムを作り上げることができるだけではなく、コスト的にも安いからだ。

そして、やはり主役は300mmウェーハとなるだろうが、実は少量多品種時代には、200mmウェーハが準主役になる可能性も否定できない。

- Writer

-

津田 建二(つだ けんじ)

-

国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト。

現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。

30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。

半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2025」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。

- URL: http://newsandchips.com/