JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

AIと脳科学の進歩が拓く精神科医療の新時代

- 文/伊藤 元昭

- 2023.01.11

- #タグ

-

- 2光子励起顕微鏡

- AI

- AI・デジタル

- Neuralink

- インダストリー・ソサエティ

- オプトジェネティックス(光遺伝学)

- オペランド条件付け(道具的条件付け)

- ディープラーニング(深層学習)

- デイヴィッド・ヒューベル

- デコーディッド

- デコーディング

- トルステン・ウィーゼル

- ニューロフィードバック(DecNef)

- ニューロマーケティング

- ヒューマン・マシン・インタフェース

- ブレイン・マシン・インタフェース(BMI)

- 小川誠二

- 心の見える化

- 機能的磁気共鳴映像(fMRI)

- 神谷之康

- 精神疾患

- 精神科医療

- 統合失調症

- 脳波(EEG)計

- 脳科学

- 自閉スペクトラム症(ASD)

- 近赤外光計測装置(NIRS)

誰もが持っており、極めて身近であるにも関わらず、その実態がまったくわかっていなかったもの。それは人の心である。現代人は、複雑な人間関係や社会環境の中で、日々ストレスを感じながら生きている。その結果、精神疾患を患ってしまう人も多い。ところが、精神疾患を患っても、本人も自覚できず、周囲は変わった性格の人がいるくらいにしか見てくれない。このため、他の疾病に比べて重篤化するリスクが高いのが現状だ。しかも、たとえ病院にかかることができたとしても、精神科の医療は、他の診療科ほどには科学的方法論が確立されていなかった。そんな心の病を取り巻く状況が、人工知能(AI)技術と脳科学の進歩によって、劇的に改善されつつある。精神疾患の兆候を定期検診で発見し、一人ひとりの状況にあった適切な治療を受けられる時代が到来する可能性が出てきている。

人工知能(AI)の技術が進歩し、製造業での工場自動化や自動運転車の実現など、あらゆる業界・業種において大きな成果が生まれている。AIが、業務や商品のあり方を一変させ、ビジネスの競争環境が一変した例も多い。

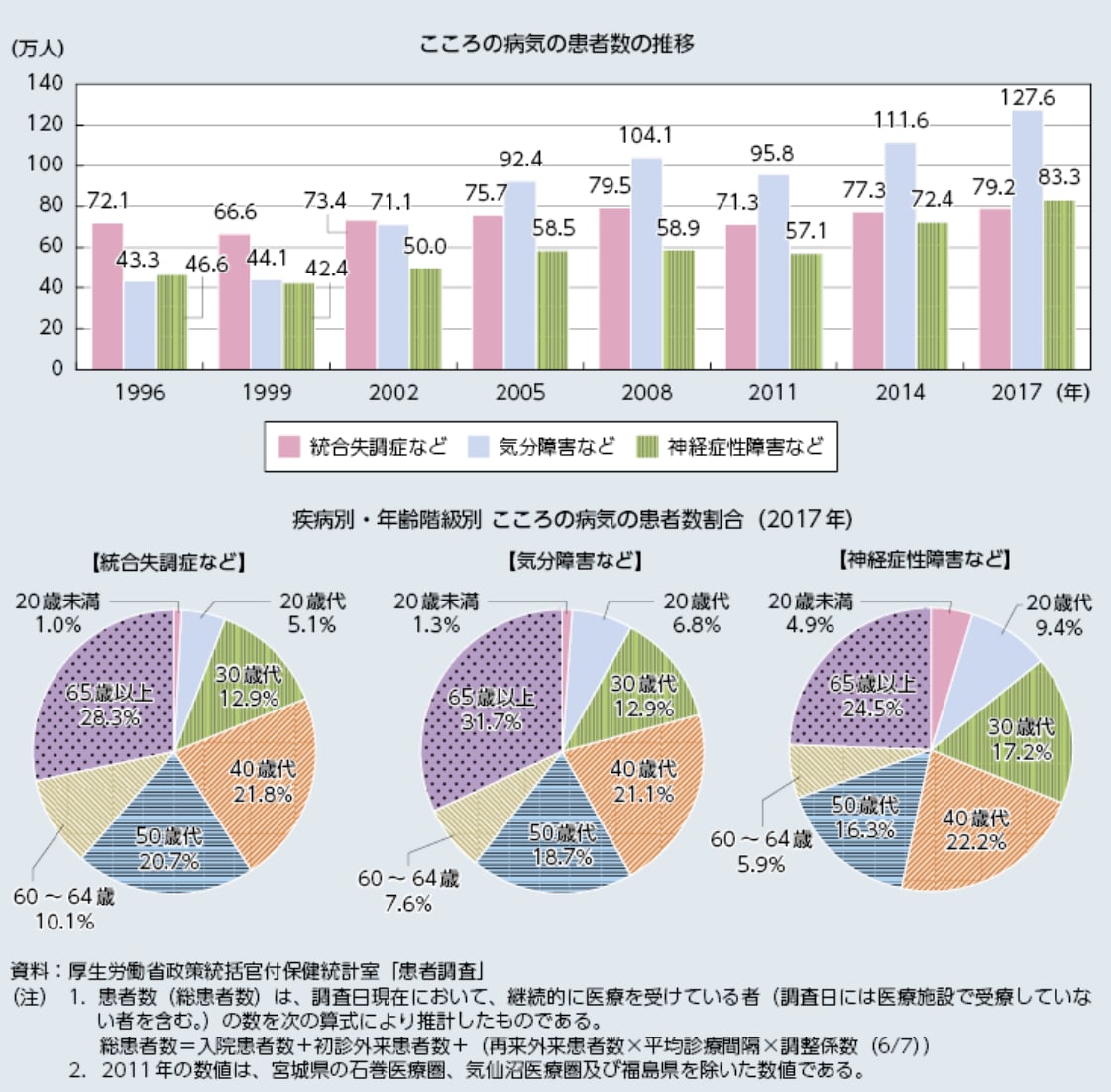

そして、医療もまた、AIの活用によって革命と呼べるほど大きな変化が起きている領域の典型である。画像診断、ゲノム医療、医薬品開発をはじめ、患者の症状評価や予後予測、キメ細かな介護の実現、手術支援システムの高度化など、さまざまな目的でAIが活用されている。こうした中、最も大きな変化が起きつつあると言える診療科が精神科ではないか(図1)。

|

|

- [図1] 人の心の病気を癒やす精神科医療がAIの活用で革命が起きつつある

精神疾患は、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病と並ぶ5大疾患の一つに挙げられている現代病である。複雑な人間関係の中で生きる現代人は、これまでの時代よりも精神疾患を患いやすい環境の中で生きている。その結果、統計上の精神疾患の患者数は確実に増加(図2)。しかも、精神疾患は自覚している患者や病院にかかる患者が少ない傾向にあるため、実際の患者数はさらに多いと思われる。

- [図2] こころの病気の患者数の推移

- 出典:厚生労働省「平成30年版 厚生労働白書」

現代病と言える精神疾患、自覚も把握も適切な治療も困難だった

これまで精神科は、他の診療科とは診療の進め方が大きく異なっていた。

例えば、精神科の診断は、生物的な根拠(病態)に基づいてではなく、表面的な現象(兆候)に基づいて行われていた。体の不調を感じたとき、私たちは病院に行くと、まずはX線写真の撮影や血液検査などを行い、医師の専門的判断を仰いで不調の原因となる生物的な根拠(病態)を調べることになる。精神疾患の対象となる心や意識も、脳という人の器官の働きで生まれるものであるのだから、同様の手順で診療を始めると思われがちだ。しかし、実際は異なる。

そもそも、精神疾患の患者は、誰の目にも状態がわかりやすい外傷があるわけでもなく、検査・測定では客観的診断を下すための材料が得られにくい。心に病を抱えたり、ひどく落ち込んだりしたとき、脳の働きにどのような変化が起きているのか、その仕組みがよく分かっていなかったからだ。医師が患者とその家族などと面接し、さらには観察による表面的現象(兆候)から得られる情報だけを頼りにして、何らかの診断を下す必要があった。しかも、精神科の主要な対象である統合失調症、双極性障害(いわゆる躁うつ病)、自閉症などは、病因と病態共に現時点で未解明である。同じ病名でくくられていても、症状や治療の方法・効果は患者ごとに千差万別という状態である。

こうした状況であったため、診断や治療の方針は、医師の経験や主観に左右されがちであり、同じ患者を診断しても、医師によって診断結果が異なることも珍しくない。たとえ、正確な診断を下し、適切な治療を始めたとしても、果たして治療の効果が得られているのか、検証することさえ難しいのである。

もちろん、診療の客観性を高めるための試みは、古くからさまざまなアプローチが行われてきた。しかし、明確な成果は得られなかった。

たとえ身の回りに精神疾患を患う人がいても、周囲の多くの人は、人とは異なる性格の人がいるとしかみなさないのがほとんどだったのではないか。深刻な病状であるにも関わらず、本人も自覚していないし、周囲の人も気づかないまま状態が悪化している例が多いことだろう。しかも、人とは異なる患者の行動や言動を、無闇に叱ったり、たしなめたりと、見当違いで逆効果を招くような対応をしていることさえあるに違いない。現代人は、精神疾患を患う大きなリスクを抱えながら、効果的で適切な検査・診断・治療・予後のケアをタイムリーにできない状態にあったと言える。

もはや脳はブラックボックスではない

これまで暗中模索が日常だった精神科医療のアプローチが、AI、特に人間の脳の働きを模したコンピュータモデルを活用する「ディープラーニング(深層学習)*1」の技術が進歩したことで一変しつつある。人の心の働きや状態を客観的に見える化し、克明に把握できる手段を手中にしつつあるのだ。そして、どのような環境の下で、どのような行動、対応をすると、いかなる脳の働きや心情の変化が起きるのか、科学的に解明されてきている。そして、精神科の診断精度が高まり、適切な治療方針が立てられ、治療の経過も検証できる可能性が出てきた。

これまで脳内の神経回路と心の働きの関係は、明確なメカニズムが分かっていないブラックボックス状態だった。もちろん、解剖学的検知から脳神経1つひとつのミクロな構造や動きはわかっている。しかし、約860億個と言われる膨大な脳の神経細胞が複雑に絡み合って脳の働きを生み出しているため、精神疾患を患った際に脳内の構造や働きにいかなる変調が起きるのか、マクロな動きが明確にはわからなかった。

人が患った病気を治す場合も、故障したモノを修理する場合も、対象の構造や働きが明らかになり、理想的な状態と現状の差異がわからないと対処のしようがない。パソコンやスマートフォンなどの電子機器のような人工物は、内部に搭載する1つひとつの部品の機能とそれらを結びつけて作る回路の構造と働きが詳細にわかっている。このため、構造や機能をモデル化することで、故障を直す方法を極めて明確に決めることができる。人の体、特に構造が複雑で、機能が多様な脳を対象にする場合には、人工物の故障を直す際のようなモデル化したアプローチを採ることができなかった。

ところが近年、脳科学の進歩により脳の構造や機能が徐々に解明してきたことで、脳をコンピュータ上のモデルとして表現することが可能になってきている。

脳科学の進歩で、脳の機能のモデル化が可能に

直近の半世紀の間、脳科学は2つのアプローチで研究が進められてきたと言える。

1つは、「オプトジェネティックス(光遺伝学)」と呼ぶ、動物による実験によって、脳の各部分のニューロン(神経細胞)がいかなる場合に、どのような活動をするのか、詳細に調べる研究である。具体的には、まず動物のゲノムに光に反応するタンパク質を生み出す遺伝子を組み込んでおく。そして、脳の特定部分のニューロンだけに光を当てて興奮させることで、脳内の他の部分に、いかなる活動の広がりがあるのかを調べる。

この方法は、さらに2000年代後半から、「2光子励起顕微鏡*2」と呼ぶ特殊な顕微鏡を使用することで、生きている動物の多数のニューロンの活動データを同時に得ることが可能になったことで、脳細胞と脳全体の活動の因果関係を詳細に理解できるようになった。ただ単に脳内の活動を解明するだけでなく、光を脳細胞に当てることで、ニセの記憶を刻み込むといったことさえできるようになってきている。

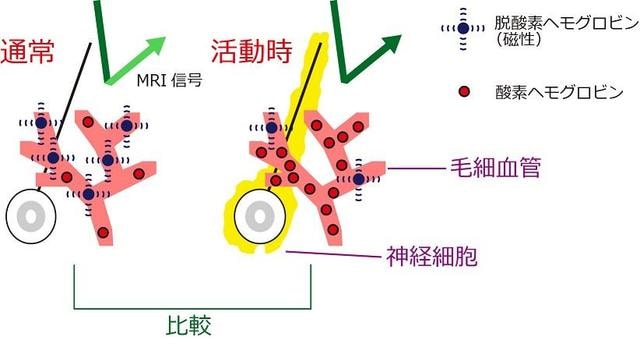

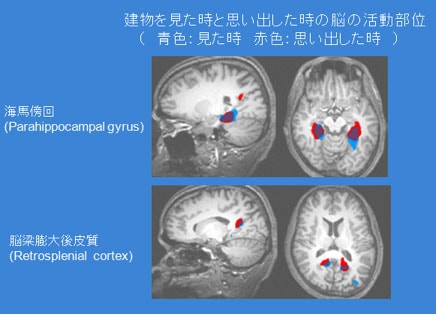

もう1つは、人を対象にして、非侵襲で脳の活動を調べる研究である。ベル研究所に在籍していた小川誠二氏(現在、大阪大学 特別栄誉教授/東北福祉大学 特任教授)が基礎原理を考案した「機能的磁気共鳴映像(fMRI)*3」技術を活用した、脳の活動を映像化する装置が1992年に実用化したことで可能になった(図3)。fMRIの利用が可能になったことで、脳内の各部分の活動を、行動や心の動きと対応させて理解できるようになり、人の脳の働きに関する研究が一気に加速した。

|

|

|

|

- [図3] fMRIの試験装置(上)、脳の活動を検知する原理(左下)、fMRIでの試験結果例(右下)

- 出典:理化学研究所 脳神経科学研究センター/公益財団法人長寿科学振興財団/東北福祉大学

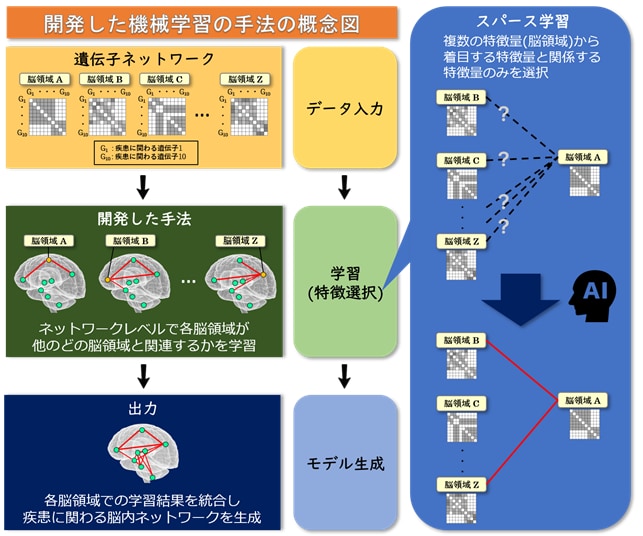

その他にも、近年ではAIを活用して、精神疾患の発症に関わる遺伝的要因の解明も進んできた。例えば、名古屋大学では、疾患の発症に関わるゲノム変異の影響が脳内でどのように伝搬するのか、AIによって脳内の各領域の関係性を調べることで解析。自閉スペクトラム症(ASD)*4や統合失調症の発症に関わる可能性のある脳内ネットワークを推定することに成功した(図4)。今後の個別化医療の実現に向けて、個々のゲノム情報に基づいた新しい診断法や治療法の開発の基盤となる成果である。

- [図4]名古屋大学が開発したAIを用いた解析手法の概念図

- 疾患に関わる遺伝子群で構成された脳領域ごとの遺伝子ネットワークを入力して、ある領域が他のどの領域と関係するかを学習。この学習を機械学習では特徴選択と呼ぶ。この研究では、特徴選択をスパース学習に基づいて行い、複数の特徴量(脳領域)から着目する特徴量(脳領域)とは無関係の特徴量(脳領域)を排除、関係のある特徴量(脳領域)のみを選択した。特徴選択は各脳領域で行い、得られた学習結果を統合して最終的に疾患に関わる脳内ネットワークを出力する。

出典:名古屋大学

深層学習によって寝ている間に見る夢を映像化できる時代に

オプトジェネティックスによって得た脳細胞の詳細な動きに関する知見と、fMRIによって得た人間を対象にして脳内の各部分の働きに関する知見を組み合わせることで、人間の脳の働きをモデル化し、心の動きと脳の活動の関係を、より克明に利用することができるようになった。そして、双方の知見を組み合わせる際に、人間の脳の機能をモデル化するために考案された技術が、近年、AIとして多様な用途で活用されるようになった、ディープラーニングである。

ディープラーニングは、高精度な画像認識の実現などAIの基礎技術として広く知られるようになったため、情報科学の分野で新規に考案された技術だと思っている人も多い。しかし実は、脳科学においてニューラルネットワークの構造と機能をモデル化するために考案されたアイデアである。1981年にノーベル医学・生理学賞を受賞したデイヴィッド・ヒューベルとトルステン・ウィーゼルの視覚情報の処理に関する発見を源流として、既に50年以上にわたって研究されてきた歴史がある。脳科学でのアプローチを、工学分野に応用することで、情報処理の分野にイノベーションが起きたというのが正しい認識である。

ただし、複雑で詳細な脳科学の研究にディープラーニングを応用する環境が整備されたのは、最近のことである。コンピュータが高性能化したことで、単に画像認識だけを行う工学用AIよりも複雑な脳の活動をモデル化して再現できるようになってきた。

ディープラーニングを適用することで人間の脳の働きをモデル化できるようになった効果は絶大である。例えば、京都大学大学院 教授、国際電気通信基礎研究所(ATR) フェローの神谷之康氏は、ディープラーニングのニューロネットワークのモデルにfMRIで計測した脳の活動データを組み込むことで、人を傷つけることなく、その人が5000種類のモノのうちのどれを見ているのか推定できることを示した(図5)。

- [図5]人が見た映像を、脳の活動の様子から再現

- 被験者に見せた映像(上の列)、被験者の脳の活動からデコーディング技術を使って再現した映像(下の列)

出典:国際電気通信基礎技術研究所

こうした脳の中の情報を読み出す技術は「デコーディング」と呼ばれている。デコーディング技術の進歩は目覚ましく、睡眠中にどのような夢を見ているのかさえわかるようになった。デコーディングは、精神科の診断と治療方針を見つけ出すための有益な情報を得る手段となり得る。そして、脳の活動の様子から精神疾患を明確かつ深く理解できるようになり、病気や患者の状態に合わせて的確な治療を施す、精密医療や個別化医療が可能になる可能性が出てきている。さらに、fMRIを手軽に利用できるように装置の低コスト化や使い勝手の向上を進めれば、定期検診や人間ドックなどの検査メニューのひとつとして、心の健康状態を検査し、精神疾患が重篤化する前に対処できる可能性さえある。

精神疾患の治療に向けて、人の心に直接訴えるための方法論が確立されつつある

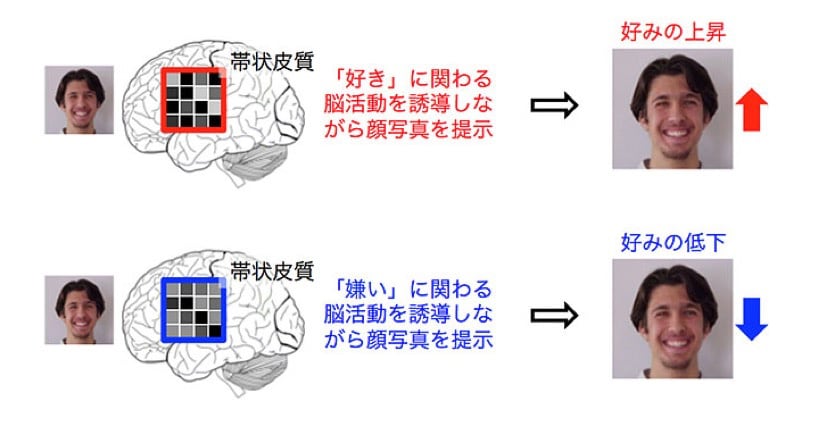

デコーディングの応用で、心の状態を作為的に整えるための方法論を探る「デコーディッド ニューロフィードバック(DecNef)」と呼ぶ技術の研究も進んでいる(図6)。精神疾患の患者に効果的な治療を施すための基礎技術となるものだ。

- [図6]DecNefによる好みの顔を変える実験

- 出典:国際電気通信基礎技術研究所

DecNefとは、脳の中の情報を読み取りながら、外部環境から何らかの刺激を与えて、感じていることや記憶していることを好ましい方向に導くための技術である。子どもをほめたり叱ったりしながら、しつけるのと同様のことを、脳に直接行う方法である。具体的には、fMRIを使って脳内の状態をリアルタイムで測定。何らかの学習を行った結果、脳の状態が好ましい状態になった際に、すかさず被験者が喜ぶ報酬を出す。こうした学習を繰り返すことで、本人が気づかないうちに好ましい脳内の状態を定着させる。

外部から与える刺激には、電気や磁気の印加といった人体にとって危険な手段を使用する必要はない。チョコレートや金銭を与えるといった、簡単な報酬を与えるだけで脳内の状態が変化していくという。DecNefを活用すれば、人の感覚や行動、感情を、無意識のうちにはっきりと変えることができるという。実際には色のついていないモノの表面に、あるはずのない色が見えたり、人の顔を好きな方向に動かしたり、判断を下すときに自信がわくようにしたり、過去の恐怖記憶を消したり、さまざまなことができることが実証されている。そして、自閉症や薬による改善がみられないうつ病などの患者にDecNefによる治療を試み、症状が改善する結果も得られている。

些細な外部刺激で心の状態が大きく変化してしまう研究成果からは、人の脳がいかに繊細で状態が変わりやすいものであるか、垣間見ることができる。心理学は、こうした簡単な刺激によって心の状態を変化させることを「オペランド条件付け(道具的条件付け)」と呼んでいる。そして、DecNefの研究開発では、効果的な報酬の種類や与えるタイミングが、研究のトピックスとなっている。

生活習慣病・教育・マーケティングなどにも巨大なインパクト

ここまで紹介してきた心と対峙する技術の発展をまとめたい。まず、ディープラーニングをベースとしたデコーディング技術の進歩によって、脳の活動と心の動きや知覚の様子を見える化できるようになりつつある。また、DecNef技術が進歩することによって、意図的に人の心の深いところに訴えて、心の状態を整えたり、知覚能力を強化したりできるようにもなってきた。

これらの人の心に関わる新たな技術の進歩は、手探り状態で診療するしか手立てがなかった精神科のあり方と方法論を一変させることは確実だ。しかし、人の心と上手に関わる技術の進歩は、もっと広範な領域に、大きなインパクトを及ぼす可能性がありそうだ(図7)。

- [図7]人の心と上手に関わる技術の進歩のインパクトは広範な領域に及ぶ

- 写真:AdobeStock

例えば、糖尿病など生活習慣病やゲーム依存症など、人の行動傾向に関連する疾患の治療や予防に応用できる可能性がある。ダイエットに取り組んだことがある人の中には、食生活の改善や日常的な運動の継続などが、いかに難しいことであるのか実感したことがあるかもしれない。人の行動には、生活習慣や個人の嗜好・価値観などその人の心のあり様が色濃く反映されているからだ。だが、デコーディング技術を利用すれば、自分の心の状態や動きの傾向を客観的に知り、行動改善に向けた自覚を強めることができる。その上で、DecNef技術を利用すれば、一人ひとりの心の状態に合わせた、生活改善の方法を処方できるようになる可能性がある。

同様の方法論は、教育や訓練をより効果的にするためにも活用できる可能性が高い。デコーディング技術を使えば、脳の活動状態の変化を追うことで、学習や訓練の達成度を明確に知ることができる。現在では、脳科学の進歩によって、学習による脳内回路の変化が、学習結果とより明確かつ詳細に対応付けられるようになってきている。勉強や技能・スキルを磨く訓練を行う際、今やっている勉強や訓練の方法が本当に正しいのか不安になることはよくある。科学的に効果を検証し、一人ひとりの心のあり様に合った指針が得られれば迷いなく、さらにDecNef技術を活用すればより効果的に研鑽できるようになる可能性がある。

また、商品の販売やマーケティング活動、接客など、消費者心理と関わりを持つ活動にデコーディング技術やDecNef技術を活用しようとする動きも出てきている。営業担当者には目前の顧客の心、マーケティング担当者は消費市場全体の意識や心の琴線に訴える商品のアピールが求められる。しかし、個人の心も市場の意識も、営業活動やマーケティング活動によって、どのように変化するのかが今ひとつ見えにくい。一般に、アンケートやヒアリングなどを通じた行動分析を基に、営業・マーケティングの施策が策定されるが、無意識の心理や好みを見える化し、定量評価するのが困難である。デコーディング技術を活用すれば、感情の変化を定量的にデータ化できる。さらに、DecNef技術を応用すれば、効果的な打ち手を策定する指針が得られる。既に「ニューロマーケティング」と呼ぶ、脳科学の知見を活用して消費者の心理や行動原理を分析する、新たなマーケティングの方法論の開発・実践が進められるようにもなってきている。

人と機械をシームレスにつなぐBMI

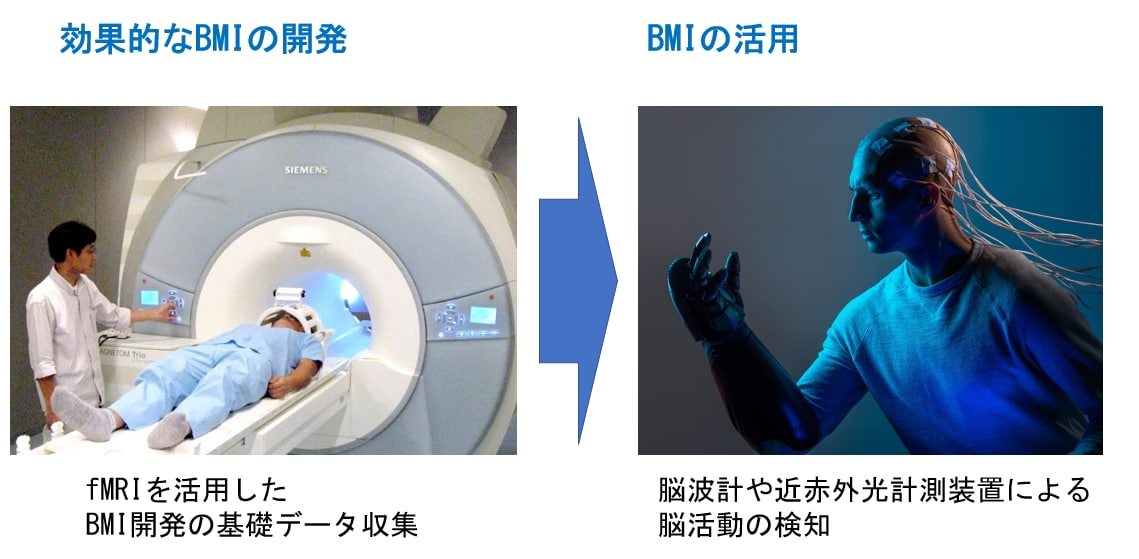

さらに、さまざまな場所で手軽に人の心の動きをリアルタイムで把握できるようになれば、新たなヒューマン・マシン・インタフェースを実現できる可能性が出てくる。そして、人の心と機械の制御装置をシームレスにつなぎ、自分の手足のように、無意識のまま機械を自在に操ることができる時代がやってくるかもしれない。こうした人と機械の知的能力を融合させる技術は、「ブレイン・マシン・インタフェース(BMI)*5」と呼ばれている。

既に、この分野には数多くのベンチャー企業が生まれ、盛んに技術開発が進められている。例えば、TeslaやSpaceXの創業者として知られるイーロン・マスク氏は、「既存のインタフェースの概念を打ち破る」として、BMIを活用して人間と機械の融合を目指す技術を開発するベンチャー、Neuralinkを設立した。BMIの技術開発をしている企業の中には、脳に外科的手法で電極を直接取り付ける人体埋込み型センサーの利用を想定しているところもある。しかし、脳波計や近赤外光計測装置など脳の活動を検知するセンサーを利用し、外科的手法が不要な非侵襲的手段に基づくBMIも開発・提案されている。

- [図8]効果的なBMIの開発と活用

- 出典:国際電気通信基礎技術研究所/写真:AdobeStock

精神科の診療に革命をもたらすキッカケを生み出したfMRIを小型化して、さまざまな場所で利用できるようになれば、高い分解能で精緻な心の動きを追うことができる、しかし、現状では大型医療用検査装置であり、小型化は極めて困難だ。このため、電子機器のインタフェースとして活用するのではなく、効果的なBMIを開発するための基礎データを取得する目的で使われることになるだろう(図8)。

実際に機械を操作する際には、心理学や精神科医療の分野での利用実績が多い、小型で安価な脳波(EEG*6)計や、fMRIほどではないが分解能の高い近赤外光計測装置(NIRS*7)を利用して、脳の活動を検知する方法が検討されている。既に、ヘルスケアやゲームなどの医療以外の分野でも、一般消費者向けの機器での利用が可能になった。また、脳波でドローンやロボットの操作やパソコンへの入力もできる技術も確立されている。

人の心は、誰もが持っているものであるにも関わらず、実態がわからず、扱いづらいものだった。科学技術の進化は、聖域だった心をも解き明かし、工学的に扱うことができる対象へと変えつつある。これから心に関連した、技術や商品、サービスは、大きな進化を遂げることだろう。

[ 脚注 ]

- *1 ディープラーニング

- 多層の人工ニューラルネットワークによる機械学習手法。脳で認識する対象の全体像から細部までの各々の粒度の概念を階層構造として関連させて学習する。

- *2 2光子励起顕微鏡

- 人顕微鏡の像にコントラストをつける際に、2光子吸収過程と呼ぶ物理現象を利用した顕微鏡。2光子吸収過程は、本来1つの光子しか占有し得ない空間に2つ以上の光子が飛び込む稀な現象である。この現象を活用することで、試料表面から深い部分の顕微鏡像を少ない侵襲で取得できる。このため、生きた動物の脳内で起こっている神経細胞活動や血流などを観察可能になる。

- *3 fMRI(functional magnetic resonance imaging)

- 人間ドックなどで用いる非侵襲で人の体の断面写真を撮るMRI(核磁気共鳴)を利用して、人や動物の脳の活動に関連した血流動態反応を視覚化する方法。脳の血流や酸素化の程度と神経活動には密接な関係がある。神経細胞が活動するとき、局所の毛細血管の赤血球のヘモグロビンによって運ばれた酸素が消費される。そして、酸素が利用された部分で血流の増加(血液量と血流量)が起き、毛細血管内で酸素交換が起こって、酸化していたモグロビンが一時的に脱酸化ヘモグロビンへと変わる。fMRIでは、MRIで撮影した脳の断面写真に、血流変化による信号変化を統計処理したマップを重ねることで脳活動を画像化する。

- *4 自閉スペクトラム症(ASD)

- 「社会的コミュニケーションの障害」と「限定された興味」などを特徴とする神経発達症。遺伝要因が発症に関与している。

- *5 BMI(Brain Machine Interface)

- Brain Computer Interface(BCI)と呼ぶ場合もある。脳内の活動を機械で読み取る、逆に脳に刺激を加えることで外部から情報を入れる技術全般のことを指す。近年、精神・神経医療をより科学的な手法で進めるための手段として、急激に進歩してきている。

- *6 EEG(Electroencephalogram)

- 脳波計は、頭皮上に当てた電極から、脳波を観測し、脳機能障害の診断や睡眠状態の把握などに活用されている。

- *7 NIRS(Near Infrared Spectrometer)

- NIRSならば、脳の表面、深さ20mmまで計測できる。神経細胞の活動によって生じた脳内の血流変化の分布を検知する点はfMRIと同じ。近赤外光を照射し赤血球中の酸素を運ぶ成分であるヘモグロビンでの反射・吸収の度合いを計測し、酸素の消費量などから脳の活動を検知する。言語機能の診断やてんかん焦点の同定、脳リハビリテーションのモニターなどに活用されている。

- Writer

-

伊藤 元昭(いとう もとあき)

-

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。

- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/