JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

ビルの壁や自動車の車体を発電機に変えるペロブスカイト型太陽電池とは

- 文/伊藤 元昭

- 2023.07.06

2020年10月、政府は温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。そのカーボンニュートラルの達成には、太陽光発電など再生可能エネルギーの活用拡大が必要不可欠になる。ただし従来技術では、再生可能エネルギーで大量の電力を生み出すためには、電力の消費地から遠い広大な土地が確保できる場所に発電所を置く必要がある。そして、遠方から消費地まで電力を送る間に、折角生み出した電力の多くを無駄に失っていた。今、消費地で大電力を生み出すことができる「究極の地産地消」を実現するための太陽光発電技術が実用化を見据えて進められている。ビルの壁や自動車の車体など電力を消費するモノの表面に発電機能を付与できる可能性を秘めた新型太陽電池(光電池)「ペロブスカイト型太陽電池」である。

再生可能エネルギー活用で抱えている本質的課題

カーボンニュートラル達成に向けて、再生可能エネルギーの活用と電力の利用効率向上を後押しする技術のさらなる進化が期待されている。

これまで再生可能エネルギーの活用には、解決困難な本質的課題があった。再生可能エネルギーの代表例である太陽光発電や風力発電は、自然界に内在するエネルギーを電力へと変える技術である。そして、生活や社会活動で消費する莫大な電力を生み出すためには、これらの自然エネルギーが満ち満ちている場所に発電所を作り、散在する各消費地まで送配電する必要があった(図1)。ところが、まとまった自然エネルギーを活用できる広い土地は、一般に消費地から遠い場所にある。このため、送配電する間に通過する長い送電線や何度も繰り返される電力変換で、生み出した電力の3分の1が無駄に失われているのである。

- [図1] 再生可能エネルギーで大電力を生み出す発電所には広大な土地が不可欠

- 写真:AdobeStock

もちろん、送配電での損失を削減するための技術開発も積極的に進められている。だが、理想的には、散在する消費地それぞれの近隣で再生可能エネルギーから電力を作る「地産地消」の電力システムを構築することだ。ただし、これまでの太陽光発電や風力発電の技術では、消費量に見合った大電力を生み出す巨大発電設備を置くことができない。

こうしたジレンマを解消するためには、再生可能エネルギーによる発電手法での技術革新が必須になる。こうした時代と社会の要請に応える技術のひとつが、新型太陽電池「ペロブスカイト型太陽電池」である。

日本発の革新的技術、稀有な特徴を持つペロブスカイト型太陽電池

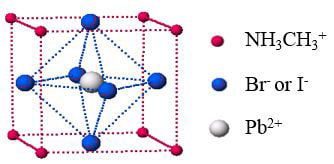

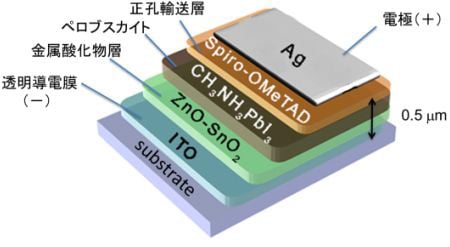

ペロブスカイト型太陽電池とは、「ペロブスカイト(灰チタン石:チタン酸カルシウム(CaTiO₃))」と呼ばれる鉱石と同じ結晶構造を持つ半導体材料で作られた太陽電池である(図2)。

|

|

|

ペロブスカイト結晶を取る物質は数多くあるが、特徴的な電気特性を持つ物質が多いことで知られている。荷重による歪みで電力を生み出す圧電材料や高温超伝導材料などが見つかっており、センサー、発光ダイオード、レーザー、触媒電極などの材料として実用化されている。そして、太陽電池を作る際には、ハライド系有機-無機ペロブスカイト半導体(NH₃CH₃PbI₃)などを利用する。この物質のような有機物を含むペロブスカイト結晶は、電力を光に変換する発光素子として古くから研究されてきた。そして、2009年に、桐蔭横浜大学の宮坂力教授のグループが太陽電池への応用を考案。実際に発電機能を持つデバイスを作成可能であることを世界で初めて実証した。

ペロブスカイト型太陽電池の特徴

ペロブスカイト型太陽電池には、これまでの太陽電池にはない3つの特徴がある。

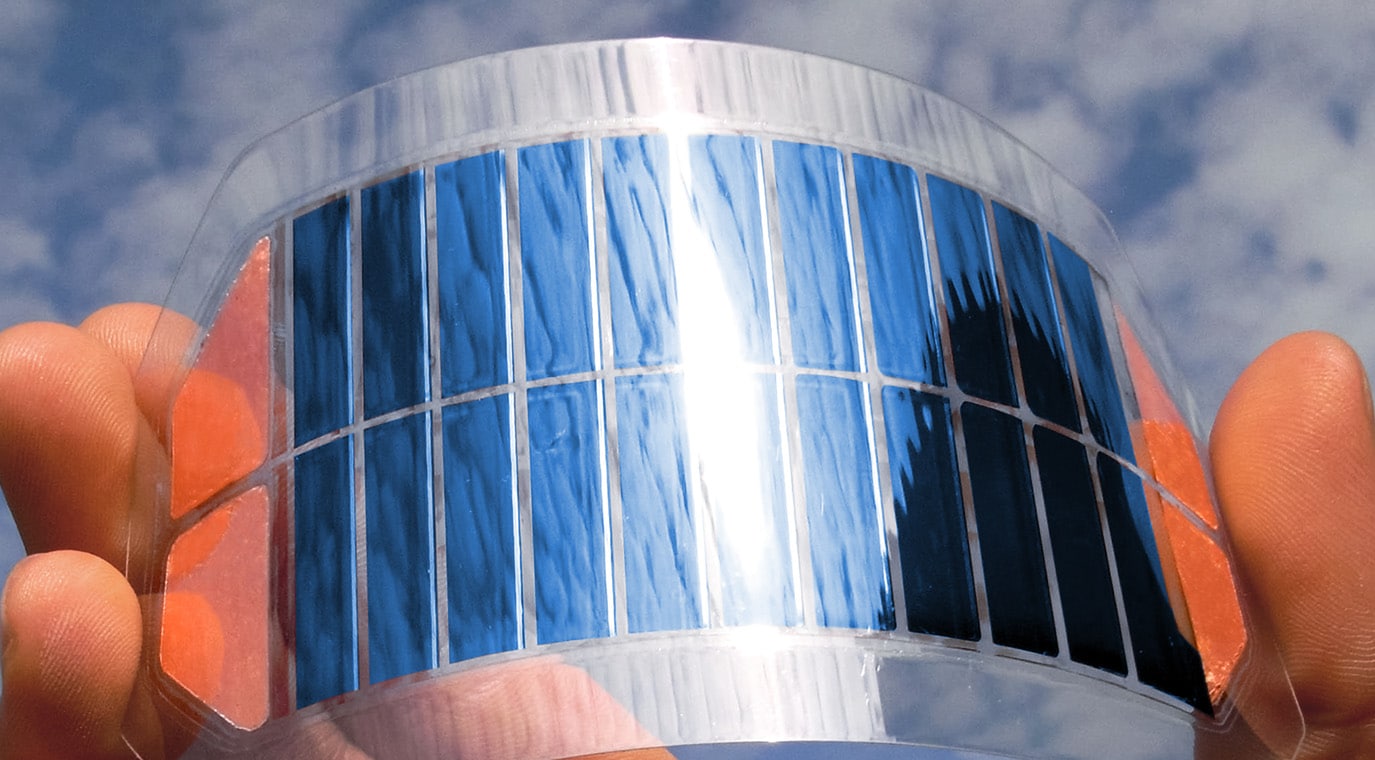

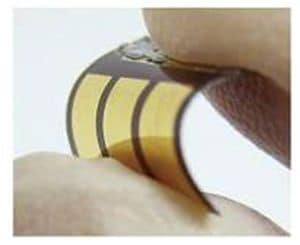

1番目の特徴は、「軽く」「薄く」「柔らかい」太陽電池を作ることができること。従来主流のシリコン系太陽電池には、薄くすると光エネルギーの吸収効率が低下する性質があった。このため、実用的な厚みを確保する必要があり、出来上がったデバイスを折り曲げて使うことができず、重量も重かった。これに対し、ペロブスカイト型太陽電池は、光エネルギーの吸収係数が大きいため、薄くしても高い変換効率を維持できる。また、製造時には高温プロセスが不要なため、樹脂フィルムを基板としてデバイスを形成可能だ。これらの特徴から、「軽く」「薄く」「柔らかい」、フレキシブルな形状の太陽電池を実現できる。重量もシリコン系比で約10分の1にまで軽くなる。同様の特徴を持つ太陽電池として、色素増感型太陽電池と呼ばれる有機材料を用いるものがあった。しかし、変換効率が小さいため、利用シーンが極めて限定される欠点があり、普及しているとは言い難い状況だ。

2番目の特徴は、安価かつグリーンな製造ができること。一般に、シリコン系太陽電池の製造工程は複雑であり、高温プロセスが含まれるため、製造時には莫大な電力を消費する。このため、製造コストは高く、製造に際して多くの温暖化ガスを排出する可能性がある。これに対しペロブスカイト型太陽電池は、スピンコートによる塗布やインクジェット印刷などを活用した、常温での単純なプロセス技術で成膜やパターン形成ができる。高コストな製造設備は不要であり、ロール・ツー・ロールでの連続製造も可能だ。また、シリコン系よりもデバイスが薄いため、デバイス製造に利用する材料の量は約20分の1で済む。このため、製造コストはシリコン系比で5分の1から3分の1と低く、製造時の温暖化ガスの排出量も少ない。

3番目の特徴は、材料にレアメタルを含まないこと。太陽電池の材料となるペロブスカイト結晶は、ヨウ化鉛やメチルアンモニウムなど比較的手に入りやすい化学物質から合成できる。レアメタルを必要としないため、原材料を安定した価格で、地政学的リスクなどによる供給不安の心配がなく調達できる。

電力の地産地消に向けた発電の2つのアプローチ

ペロブスカイト型太陽電池の特徴を生かせば、これまでとは全く異なるアプローチで、電力の地産地消を推し進めることができる可能性がある。

限られた面積の土地で発電量を増やそうとしたら、これまでの太陽光発電の延長線上の技術では、発電効率を高めることこそが唯一のアプローチだった。ところが、現在主流のシリコン系や化合物系の太陽電池の効率は既に20%以上と高く、これをさらに劇的に高めることは難しくなってきている。

これに対し、ペロブスカイト型太陽電池ならば、建物の壁や自動車の車体など、既に存在するモノの表面に発電機能を付与して、発電量を増やすことができる可能性がある。「軽く」「薄く」「柔らかい」フレキシブルな形状にできるからだ。低コストで、安定供給が可能であることも、世の中にあるさまざまなモノに発電機能を付与する動きを後押しする要因となる。発電機能を持っていなかったモノの表面を、発電する場所として活用できれば、発電量を飛躍的に高めることが可能になる(図3)。しかも、ビルの壁や自動車の車体など、電力を消費する機器や建造物に発電機能を盛り込めば、「究極の地産地消」が実現する。

- [図3] 既存の機器、建造物に発電機能を付与すれば、「究極の地産地消」が実現可能

- 写真:AdobeStock

実用化に向けた世界の動きと課題

日本発の技術であるペロブスカイト型太陽電池の実用化に向けた日本の政府や企業の期待は大きい。岸田文雄首相は、2023年4月の再生可能エネルギーの普及拡大に向けた閣僚会議において、「2030年を待たずに早期に社会実装を目指す」と語っている。ペロブスカイト型太陽電池の性能向上や実用化は材料開発の成否が大きく影響するが、日本には競争力の高い素材メーカーが数多く存在する点にも優位性がある。

ただし、世界の動きは日本にも増して速い。発明当初のペロブスカイト型太陽電池の変換効率は3.9%台と低かったため、世界的に注目される技術ではなかった。いかにさまざまな場所に発電機能を付与したとしても、あまりにも変換効率が低く、実用的ではないと思われたからだ。これが、2012年に、オックスフォード大学と日本の産業技術総合研究所の共同研究で、変換効率が10%を超える固体型太陽電池が開発され、世界中でにわかに注目が集まるようになった。そして、さらなる性能向上や実用化に向けた技術開発競争が世界中で激化。現在では、太陽電池関連の学術論文の大半がペロブスカイト型太陽電池に関するものという状況であり、変換効率向上など技術の高度化が急激に進んでいる。特に、中国と韓国からの論文が極めて多い。既にシリコン系や化合物系に匹敵する20%以上の変換効率を実現した開発例も報告されている。

実用化に向けて解決すべき最大の課題は、耐久性の向上である。ペロブスカイト結晶は、酸素や水分との反応によって劣化し易い。また、高温下に晒されることでも、劣化する。劣化すれば、結晶内を電子が移動しにくくなって、太陽電池の性能が低下してしまう。実用化に際しては、実用的な利用シーンを想定して、劣化を防ぐ対策を施しておく必要がある。多くの研究機関や企業が、解決に向けて挑んでいる。

これらの実用化に向けた課題解決やさらなる性能向上に向けた技術開発では、人工知能(AI)やデータサイエンスを材料開発に活用する「マテリアルズ・インフォマティックス」や工程開発に活用する「プロセス・インフォマティックス」といった最新の開発手法が適用されている。ペロブスカイト型太陽電池は、技術体系や製造に用いる材料・装置がこれまでの太陽電池とは異なる。このため、太陽電池ビジネスでの実績が乏しい新規参入組にもチャンスが開いている。

- Writer

-

伊藤 元昭(いとう もとあき)

-

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。

- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/