JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

木星の衛星「エウロパ」に生命は存在できるのか?

探査機「エウロパ・クリッパー」の大冒険

- 文/鳥嶋 真也

- 2025.03.12

©NASA/JPL-Caltech

木星は太陽系最大の惑星であり、その圧倒的な重力によって95もの衛星を従えている。その中でも、ひときわ目立つ4つの衛星は「ガリレオ衛星」と呼ばれ、そのうち最も小さいのが「エウロパ」である。エウロパは極寒で、地表は厚い氷に覆われ、希薄な大気がかすかに漂う、厳しい世界である。しかし、木星の重力の影響で衛星全体が揺り動かされ、それがエネルギーを生み、氷の下には地球の海をも凌ぐほどの、広大な海が広がっている「海洋天体」と考えられている。さらに、小惑星の衝突などで有機物がもたらされている可能性もある。エネルギー、液体の水、そして有機物――これらは、生命誕生の鍵とされる要素であり、エウロパは、そのすべてを備えているかもしれない。はたして、エウロパは生命が存在できる環境なのか。その答えを求めて、2024年10月15日、アメリカ航空宇宙局(NASA)の探査機「エウロパ・クリッパー」が打ち上げられた。その氷に覆われた世界の下には、いったい何が眠っているのだろうか?

木星の衛星「エウロパ」とは

エウロパは、1610年に天文学者ガリレオ・ガリレイによって発見された。同じときに発見したイオ、ガニメデ、カリストと合わせて、「ガリレオ衛星」と呼ばれている。

エウロパは木星のまわりを、約3日13時間に1回の周期で回っている。

直径は3122kmで、ガリレオ衛星の中では最も小さく、また地球を回る月(3475km)よりもわずかに小さい。

木星圏は太陽から遠く離れているため、太陽からの熱はほとんど届かず、エウロパの気温は平均してマイナス160度前後しかない。そのため、地表は氷で覆われている。その主成分は水で、地球の南極に似た青白く輝く世界が広がっている(図1)。

大気はきわめて薄く、ほぼ真空状態に近い。主成分は酸素だが、その薄さゆえに人間が呼吸するには適さない。重力も地球のわずか14%ほどしかなく、もし私たちが歩けば、一歩踏み出すごとに身体が軽やかに跳ね上がる。

だが、エウロパを歩くときには、地表の亀裂に注意しなければならない。エウロパは木星に非常に近い軌道を回っており、その重力の影響(潮汐力)で形がわずかに変形している。これは地球の月が潮の満ち引きを引き起こすのと同じ原理だが、エウロパでは、その影響がきわめて強く、氷の地殻が引き伸ばされたり縮められたりし、割れることで亀裂が形成される。

そして、その地下には、広大な海が広がっていると考えられている(図2)。潮汐力によって、エウロパの内部で熱が生まれ(潮汐加熱)、それが氷を溶かして、液体になっているとみられる。その水量は、地球の海の2倍にもなり、地球を凌駕する「海洋天体」である。また、地球の海と似て、ナトリウムや塩化物が豊富に含まれている可能性がある。

さらに、その海の水は、地表の亀裂を通じて、宇宙空間へ向けて間欠泉のように吹き出している可能性を示唆する研究もある。

- [図1]2022年に、NASAの木星探査機「ジュノー」が撮影したエウロパ

- ©NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing: Kevin M. Gill CC BY 3.0

- [図2]エウロパ内部の想像図

- 厚い氷の下には広大な海が広がっていると考えられ、またその水は地表の亀裂を通じて宇宙へ噴出している可能性もある。

- ©NASA/JPL-Caltech

エウロパ探査の歴史

エウロパが、これほどダイナミックな天体であることを、私たち人類が知ったのは、ごく最近になってからだった。

エウロパを初めて間近で探査したのは、いまから50年以上前にさかのぼる。1973年にNASAの探査機「パイオニア10」が、1974年には「パイオニア11」が、木星と、その衛星たちの近くを史上初めて通過して探査した。エウロパの画像も撮影したが、距離が遠かったこともあり、不鮮明なものだった(図3)。

1979年には、NASAの探査機「ボイジャー1」と「ボイジャー2」が木星圏を通過し、より鮮明な画像の撮影に成功した。そこから、エウロパの表面が氷に覆われていること、また亀裂のような模様があり、何らかの地殻活動が起こっていることが明らかになった。

そして、1995年にNASAが打ち上げた木星探査機「ガリレオ」は、エウロパの研究において重要な役割を果たした。ガリレオはエウロパにかつてないほど近づき、その表面の詳細な画像とデータを収集した。その観測結果から、エウロパの海の存在が示唆された。

さらに2011年には、NASAの「ハッブル宇宙望遠鏡」が、エウロパから間欠泉のように水が噴出しているような様子を観測した。エウロパの氷の地殻が活動していること、そして液体の水が存在する新たな証拠として注目された。

エウロパに生命が存在する可能性

こうして、エウロパの謎をめぐるパズルのピースが徐々に埋まるにつれ、ある画が見えてきた。エウロパには生命が存在できる環境があるのではないか、という可能性である。

生命の誕生や存在にとっては、「エネルギー」、「液体の水」、そして「有機物」の3つが必要とされている。まず、エネルギーに関しては、潮汐加熱が重要な役割を果たす。太陽から遠く離れ、太陽光が届かない氷の下の海でも、生命がエネルギーを得る手段が存在する可能性がある。

また、その潮汐加熱によって氷が溶け、液体の海になっている可能性があることは、これまで述べたとおりである。

有機物については、現時点で、その存在を示す確かな証拠はみつかっていない。しかし、太陽系の小惑星には有機物を含んだものが数多く存在している。エウロパが誕生してから現在に至るまでの長い時間の中で、小惑星が衝突し、有機物がもたらされた可能性は十分に考えられる。また、それが地面の亀裂や、間欠泉によって吹き上げられた水の動きなどによって、地下の海にまで到達しているかもしれない。

もちろん、これらがすべて揃っていても、生命の誕生や生存が保証されるわけではない。どれほど楽観的に見積もっても、エウロパは、人間はもちろん、身近にいるような生物はまず生存できない厳しい世界である。

しかし、実は地球でも、これに近い厳しい環境の中で生きている生物がいる。

地球の海底には、熱水が噴き出す「熱水噴出孔」という場所がある。海水が地下深くで、マグマの熱によって加熱されたあと、ふたたび海底へと噴出している。また、この熱水には、周囲の岩石などから溶け込んだ化学成分が豊富に含まれており、熱と有機物を同時に供給している。

当然、深海なので太陽光は届かないが、熱水噴出孔のまわりには、化学合成を行う微生物を基盤とした独特の生態系が形成されており、チューブワームと呼ばれる生物や、エビの一種などが生息している。エウロパにも、そんな生命が存在し得る環境があるかもしれない。

- [図3]1973年にパイオニア10が撮影したエウロパ

- この不鮮明な画像撮影から半世紀が経ち、人類はエウロパの生命存在可能性について議論できるまでになった。

- ©NASA

探査機「エウロパ・クリッパー」とは

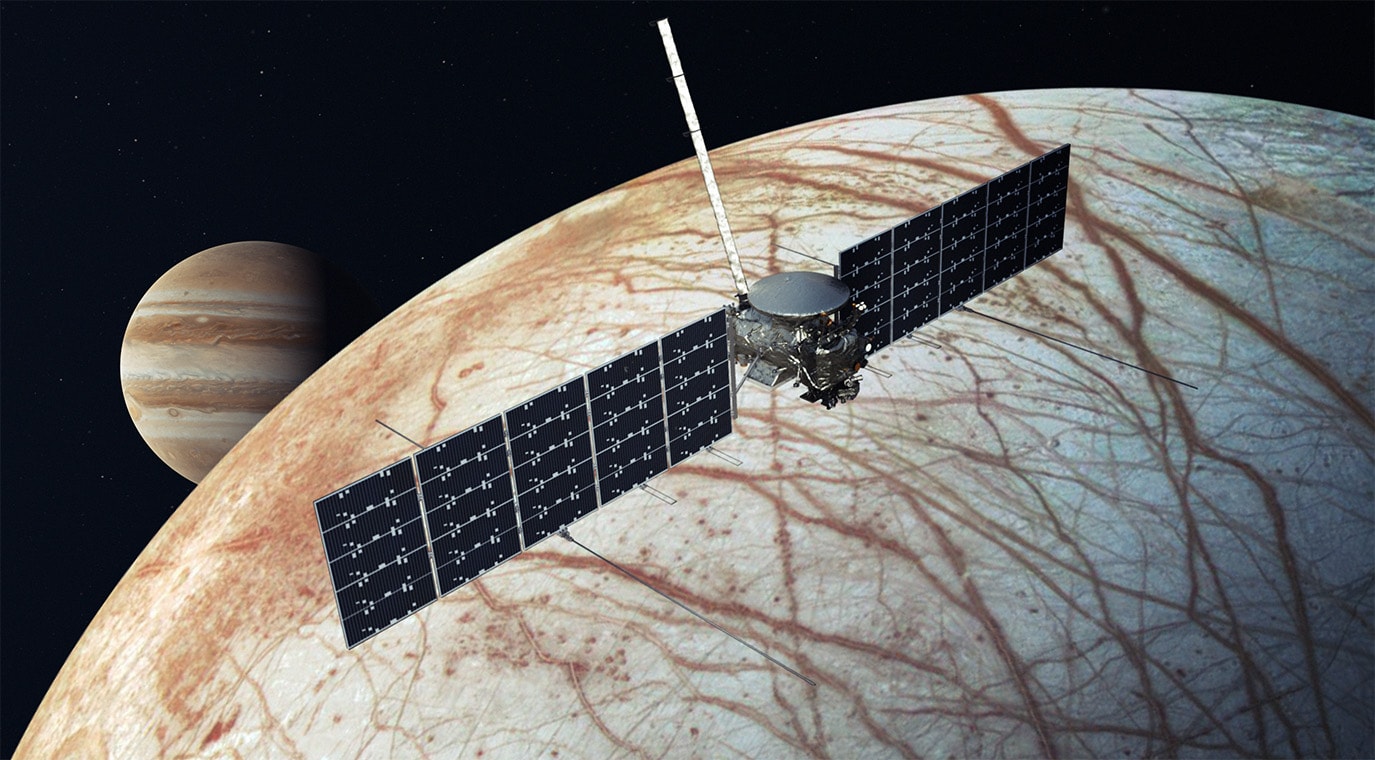

はたして、エウロパに生命存在可能性はあるのか。それを探るため、NASAは探査機「エウロパ・クリッパー」を開発した(図4)。

探査機の本体の寸法は3.0m×4.7m×3.0m、打ち上げ時の質量は約6tで、これまでにNASAが開発した探査機の中で、最も大きくて重い。

木星圏で動く探査機を造ることはとても難しく、エウロパ・クリッパーにはさまざまな工夫が施されている。まず、木星圏は太陽から遠く離れているため、太陽光が弱くなる。そのため、長さ30.5mもの大きな太陽電池パドルを装備し、限られた光でも十分な電力を生み出せるようになっている。

また、木星圏にはきわめて強い放射線が飛び交っている。とくにエウロパは、木星の磁場がつくる放射線帯の中を公転している。その強さは、地球周辺の数千倍に達し、普通のコンピューターや電子機器はすぐに壊れてしまう。そこで、厚さ約9mmのアルミニウムと亜鉛の合金で作った箱の中に電子機器を入れることで、放射線から守る工夫がされている。

エウロパ・クリッパーは2024年10月15日に、ロケットで地球を飛び立った(図5)。2025年1月時点で、順調に宇宙空間を航行している。

木星は遠く、たどり着くには多くのエネルギーが必要になる。そのため、時間はかかるものの効率のいい軌道を飛ぶ。

今後、まず2025年3月に火星に接近し、スイングバイという、天体の重力を使って軌道を変える航法技術によって針路を変える。続いて、2026年12月には地球でスイングバイして、ようやく木星へ向かう軌道に入る。

木星への到着は2030年4月の予定で、木星を回る楕円形の軌道に入る。前述のように、エウロパは木星の放射線帯の中を公転しているため、探査機をエウロパの周回軌道に入れて運用することは難しい。そこで、木星のまわりを回りつつ、エウロパの近くを何回も通過できる軌道を飛ぶことで、放射線の影響を最小限に抑えつつ、十分な探査ができるようになっている。

エウロパへの最初の接近(フライバイ)探査は2031年3月の予定で、運用を終える2034年までに、合計49回のフライバイが計画されている。

探査機には9つの科学装置を搭載しており、エウロパの大気から地殻、その下の海まで、詳しく調べることを目指している。氷の大地の厚さや、地質、組成、海の有無や、その大きさといったエウロパ全体のことから、塩や有機物、間欠泉や、その規模など、これまでに存在が示唆、あるいは期待されていることに、より確度の高い答えを出せると期待できる。そこから、エウロパに生命を育む環境があるかどうかも見えてくるかもしれない。

- [図4]エウロパ・クリッパーの想像図

- ©NASA/JPL-Caltech

- [図5]エウロパ・クリッパーを積んだロケットの打ち上げ

- ©SpaceX

太陽系の内外で生命体を探す旅へ

エウロパ・クリッパーのミッションは、ただエウロパを探査するだけにとどまらず、太陽系の中の他の天体、そして太陽系外の数十億の天体にも、生命が存在する可能性があるかどうかを理解するのに役立ち、そして次の新しいミッションへの弾みにもなるだろう。

現在、NASAは、「エウロパ・ランダー」という探査機の計画を提案している(図6)。ランダーという名前のとおり、エウロパの氷の地表に降り立ち、地面を掘って、その組成などを調べる。

もしなんらかの生命体が存在しているならば、間欠泉によって、その痕跡(生命活動によって生まれる物質など)や、生命そのものが地面へ吹き上げられている可能性もあり、地下深くの海に潜ることなく、生命の有無を調べることができるかもしれない。

エウロパ・ランダーは、エウロパ・クリッパーと同時期に検討が進んでいたものの、予算上の都合など紆余曲折があり、一度は中止されてしまった。エウロパ・クリッパーのミッションが成功すれば、ふたたび実現に向けて動き出すかもしれない。

- [図6]エウロパ・ランダーの想像図

- エウロパ・クリッパーの成果によって、実現に向けた弾みがつくかもしれない。

- ©NASA/JPL-Caltech

木星の衛星「ガニメデ」

また、氷の地下に海があると考えられている天体はエウロパだけではない。同じ木星の衛星「ガニメデ」にも存在するとされている。ただ、その水量や環境などはほとんどわかっていない。

それを解明するため、欧州宇宙機関(ESA)などが開発した木星氷衛星探査計画「JUICE(ジュース)」が、いままさに航行中である(図7)。2023年4月に打ち上げられ、2034年にガニメデを周回する軌道に入る予定である。

JUICEが木星圏の探査を行う時期は、エウロパ・クリッパーの探査時期とほぼ同じであり、両者が協力することで、より多くの成果が得られることが期待できる。

- [図7]木星の衛星ガニメデを探査するJUICEの想像図

- エウロパと同じく、ガニメデにも地下に海があると考えられている。

- ©ESA (acknowledgement: ATG Medialab)

土星の衛星「エンケラドゥス」

さらに、土星の衛星「エンケラドゥス」も、海が存在すると考えられている天体のひとつである(図8)。

表面は氷に覆われているが、その亀裂から間欠泉が高く噴き出し、宇宙空間に放出されている(図9)。この間欠泉はエウロパのものよりもはるかに高く、探査機が飛ぶ軌道にまで達するため、探査機がその中を通過することで、水や成分を直接分析することができる。つまり、着陸したり地下の海に潜ったりしなくても、水を直接探査できるのである。

実際、NASAとESAが共同開発した探査機「カッシーニ」(2017年運用終了)は、この間欠泉を通過して探査を行い、その結果、塩化物や有機物が見つかった。また、海底に熱水噴出孔に似た環境が存在する可能性も示唆されている。

将来的に、より高度な分析装置を搭載した探査機や、間欠泉の噴水を地球に持ち帰ることができる探査機を送り込むことで、エウロパやガニメデよりも簡単に、そしてより詳しく、海洋天体について調べられるかもしれない。

- [図8]カッシーニが撮影したエンケラドゥス

- ©NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

- [図9]エンケラドゥスの間欠泉

- エンケラドゥスからは間欠泉が高く舞い上がっている。その中へ探査機を突入させて探査することで、地下の海について詳しく調べることができる。

- ©NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

さらに、これらの探査を通じて、生命が存在できる天体の条件がわかれば、太陽系外にある天体に生命が存在できるかどうかという研究にも応用できる。

現在、NASAが開発中の「ナンシー・グレイス・ローマン宇宙望遠鏡」は、太陽系外惑星の大気や地表について調べることを目的のひとつとしている(図10)。

エウロパ・クリッパーなどの探査の成果と照らし合わせることで、生命が存在できる可能性のある天体が、この宇宙にどれくらいあるのかを知ることができるかもしれない。

- [図10]ナンシー・グレイス・ローマン宇宙望遠鏡の想像図

- ©NASA

さいごに

地球に生きる私たちにとって、海は足元に広がる存在である。しかし、天上――はるか宇宙にも、隠された海をもつ天体が存在し、地球の海をはるかに超える膨大な水であふれている。

この未知の世界を探ることは、「宇宙に人類はひとりぼっちなのか?」、「私たちはどこから来たのか?」という根源的な問いに迫ることにもつながるかもしれない。

氷の下に眠る宇宙の謎と神秘を解き明かす壮大な航海は、まだ始まったばかりである。

- Writer

-

鳥嶋 真也(とりしま しんや)

-

宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。

国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。主な著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、論文誌などでも記事を執筆。

- Webサイト: http://kosmograd.info/

- 探検された天の世界 - Celestial Worlds Explored|note

(https://note.com/celestial_worlds) - X(旧Twitter): @Kosmograd_Info