JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

大変革期を迎えたメモリーシステム、AI時代に向けて新構造と新メモリーの導入が加速

- 文/ 伊藤 元昭

- 2025.09.03

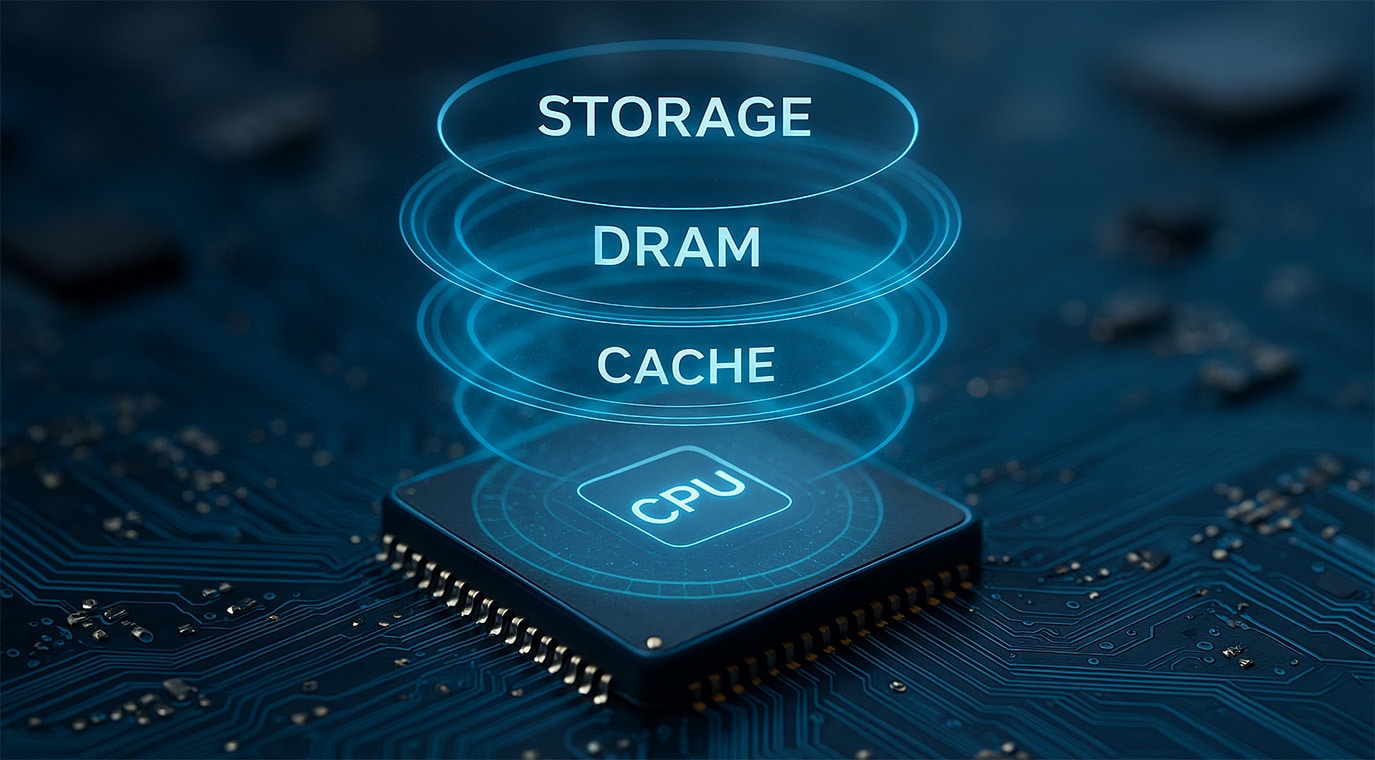

コンピュータのコア部品である半導体、「メモリー」が大変革期を迎えている(図1)。一般に、コンピュータ内では、特性の異なる複数種類のメモリーを階層的に組み合わせ、メモリーシステムを構成してプログラムやデータを記憶するために利用されている。現在メモリーで起きている変革は、メモリーシステムの構造と、システムを構成する個々メモリーの技術両方で起きている。

- [図1]大変革期を迎えているコンピュータのコア部品「メモリー」

- 写真:AdobeStock

近年の電子機器は、ほぼ例外なく、大なり小なり何らかのコンピュータを搭載するようになった。パソコンやスマートフォンはもとより、テレビや白物家電、自動車から、工場設備や医療機器、道路標識のようなインフラ設備まで、コンピュータの適用範囲は年々広がっている。このように多くの電子機器が“コンピュータ化”している背景には、ユーザーのニーズに合った機能を柔軟かつ効率的に実現する狙いがある。プログラムを書き換えることで同じハードウェアに多様な機能を盛り込めるコンピュータ固有の特徴が生かされている。

「ノイマン型」と呼ばれる構造に沿って作られている現代のコンピュータは、大きく2つのコア部品で構成されている。1つは、プログラムに沿って、計算処理を実行する半導体チップ「プロセッサ」。「CPU」や「GPU」、最近話題になることが多い「NPU」などは、すべてプロセッサの1種である。そしてもう1つのコア部品が、プログラムや処理対象となるデータを蓄積する半導体チップ「メモリー」である。「DRAM」や「SRAM」「フラッシュメモリー」などは、すべてメモリーの1種である。

コンピュータ内では複数種類のメモリーを階層的に組み合わせてシステム化

より多くの電子機器をコンピュータ化し、継続的に高性能化していくためには、コア部品であるプロセッサとメモリーの両方を同じペースで進化させていく必要がある。一方だけが進歩してもコンピュータ全体の性能を高めることはできない。現在、プロセッサにおいては、並列実行可能な処理の数を増やし、同時に処理速度を高める方向へと着実に進化している。同様にメモリーにおいても、より多くのプログラムやデータを蓄積し、必要に応じてより迅速かつ大量にプロセッサへと供給できる性能を実現する方向へと進化してきた。コンピュータの進化トレンドにおいては、主にプロセッサ部の進化の方向性と進捗に注目が集まりがちだ。しかし、メモリー部で起きている技術革新の動向もまた、同等に重要である。

一般に、コンピュータのメモリーは、複数種のメモリーを組み合わせたメモリーシステムとして導入する。コンピュータを理想的に高性能化するためには、より大容量・高速なメモリーをプロセッサ近隣に置きたい。広帯域のバスでつなぎ、近距離で遅延の少ないデータ転送が可能だからだ。ただし実際には、大容量・高速なメモリーは高価であり、求められる分だけの容量の高速メモリーを置くことができない。

そこで、コンピュータを作る場合には、効果的かつ効率的に求めるメモリーシステムを構成するために「パレートの法則」と呼ばれるデータアクセス時の経験則的偏りを利用した階層的システム構造を導入している(図2)。パレートの法則とは、処理実行時に高頻度でアクセスするデータの80%は、メモリーに蓄積されている全データの20%に集中するという経験則である。そこで、20%の部分をプロセッサにより近い場所に置き高速メモリーに記憶。残りの80%は、より安価で比較的低速な大容量メモリーに蓄積して、状況に応じてメモリー間でデータの置き場所を移すといった管理をしている。もちろん、データの偏りの度合いは応用によって異なるが、適切に階層化したメモリーシステムを作っておけば、応用に適する性能とコストを高レベルでバランスさせたコンピュータを作ることが可能になる。

- [図2]パレートの法則を利用して階層的メモリーシステムを構築、性能とコストを両立

- 作成:伊藤元昭

過去数十年間にわたり、コンピュータのメモリーシステムは、驚くほど安定した階層構造によって定義されてきた。一般的には、以下のようなメモリー階層を取る。プロセッサ内の演算器のすぐ横には、「レジスタ」と呼ばれる演算対象のデータなどを一時的に取り置く小型高速メモリーが置かれる。そして、その上の階層としてプロセッサと最も近い位置に超高速だが小容量のSRAMを、次に性能と容量のバランスが取れた主記憶用のDRAM、そして末端には低速ながら広大で安価なストレージ用のNANDフラッシュメモリーを置いていた。このうちSRAMの部分は、さらに細分的に階層化して、プロセッサチップ内に1次キャッシュ、2次キャッシュを、ボード上には外付けキャッシュメモリーを搭載するのが一般的である。そして、それぞれの階層のメモリーを、半導体の生産技術(微細加工技術)の進歩によって、個別に高速化・大容量化させることで、メモリーシステムひいてはコンピュータ全体を高性能化することができていた。

長年不変だったメモリーシステムに大きな変化が起きている背景

ところが近年、こうした長年不変だったメモリーシステムの構造と構成要素が大きく変わりつつある。まず、用途ごとに、メモリーシステムの階層構造と、各階層に振り分けられるメモリーの種類が、応用機器ごとに個別定義されるようになった。さらに、特定用途の技術要件に最適開発された新メモリーも導入されるようにもなった。こうしたメモリーシステムの変化が起きている背景には、大きく2つの要因がある(図3)。

- [図3]メモリーシステムに大きな変化を起こしている2つの要因

- 作成:伊藤元昭

第1の要因は、半導体業界の黄金律であった「ムーアの法則」が物理的・経済的な壁に突き当たっていること。トランジスタや記憶素子を単純に微細化するだけでは、もはや飛躍的なメモリーの性能向上を見込めなくなってきた。過去には、プロセッサなどロジックチップと同様に、メモリーにおいても微細化を推し進めれば、容量、アクセス速度、消費電力、コストのそれぞれを同時に改善できた。

ところが近年では、微細化を推し進めると量子効果が顕在化し、オフ状態のトランジスタでのリーク電流(電流の漏れ)が増大。記憶素子の電気的状態を維持して、データを保持することが困難になってきた。さらに、製造設備の投資が急増。たとえチップ上での集積密度を向上できたとしても、1記憶素子当たりのコストを削減しにくくなった。その結果、従来通りのメモリーシステムの構造、各階層に適用するメモリーの振り分けを維持したままでは、バランスの取れた性能改善ができなくなってきたのである。

第2の要因は、人工知能(AI)とデータ中心型コンピューティングの台頭である。かつてないほど大規模なデータを高速処理する必要性が生じ、従来のコンピュータ・アーキテクチャが抱える致命的な弱点が表面化してきた。すなわち、「フォン・ノイマン・ボトルネック」と呼ばれる、プロセッサとメモリー間のデータ転送の高速化を阻む、遅延やノイズ、干渉、電圧降下などの要因を、コンピュータの性能向上で求められるレベルで解消できなくなってきたのである。

数十億から数兆にも及ぶパラメータを持つ現代のAIモデルを処理するためには、演算のたびにプロセッサとメモリーの間で膨大な量のデータをやり取りする必要が出てくる。その結果、プロセッサの進化にメモリーのデータ転送速度が追いつかず、プロセッサがデータ待ちでアイドル状態になってしまう時間が増大するようになった。このボトルネックは、単純に従来型メモリーを大容量化、高速化するだけでは解消できない。プロセッサとメモリーの連携のあり方そのものを根本的に見直す必要に迫られている。

応用機器ごとに、技術要件に応じて階層構造と適用メモリーを個別定義

コンピュータの高性能化に対する要求は止まることがない。また、その応用の拡大も加速する一方だ。コア部品のうち、プロセッサに関しては、処理の並列化やAI処理など特定用途に特化した専用回路の投入などによって、継続的に高性能化していく見通しだ。メモリーシステムにおいても、こうしたプロセッサの進化に見合った進化が不可欠になる。その進化を阻む2つの要因を解消するため、大きく3つのアプローチに沿った技術革新が進められている。

1番目のアプローチは、コンピュータ化した応用機器ごとの技術要件の違いに応じて、メモリー階層と各階層に振り分けるメモリーを個別定義するというもの(図4)。SRAMはキャッシュ用、DRAMは主記憶用、フラッシュはストレージ用と、適用階層を決めつけず、あらゆる機器に応用可能な汎用性の高いメモリーシステムは、もはや存在しないと考えた方がよい。以下に、代表的な応用における、適用システムを挙げる。

- [図4]応用ごとの技術要件に合わせて、個別にメモリー階層と各階層に適用するメモリーを定義

- 作成:伊藤元昭、図中の写真はAdobeStock

例えば、大規模な科学シミュレーションなどを実行する高性能コンピューティング(HPC)やAIの学習処理などを行うデータセンターで用いるコンピュータでは、強力なGPUに絶え間なく大量のデータを供給できるメモリーシステムが求められる。最大限のメモリー帯域幅と容量が最優先される点が特徴であり、前述したフォン・ノイマン・ボトルネックが最も顕著に現れやすい用途であると言える。ここでは、従来のDRAMに変わり、より大容量のメモリーをプロセッサの近隣に置くための新たなメモリー技術の導入や、演算規模の変化に対応してプロセッサが高速アクセス可能な柔軟で広帯域なインターフェース技術の導入が求められる。こうした要求に応えるためにAI処理向けGPUのボード上に搭載されるようになったのが、「HBM(High Bandwidth Memory)」である。DRAMチップを3次元積層して従来のフラッシュメモリー級の大容量化を実現し、広帯域・低遅延の新たなインターフェース規格を定義して導入した、ほぼAI処理とHPC専用の新カテゴリーメモリーである。

一方、自動運転車に搭載する車載情報処理システムや工場を知能化するために利用するエッジAIを搭載したスマートセンサーなどでは、一定レベルのアクセス性能を確保する以前に、過酷な温度環境下での信頼性や低消費電力化が何より重要視される。その一方で、レベル5の完全自動運転車では、センサーデータやAIモデル、無線(Over-the-Air)更新されるソフトウェアの格納に向けて、1台当たり1TBものメモリーの搭載が求められると予測されている。このため、より大容量で信頼性の高い不揮発性メモリーの利用が不可欠になる。ところが、一般に、従来の大容量データ記憶用のフラッシュメモリーは、信頼性面では不安を抱える面があった。そこで、新たなメモリー技術を導入し、メモリー階層を再定義する方向だ。詳細は、2番目のアプローチの解説で紹介したい。

そして、スマートフォンやウェアラブルデバイスなど、携帯型の民生機器では、バッテリー寿命を最大化するための低消費電力化と、製品価格を抑えるための低コスト化が採用の必須条件になる。ここで利用するメモリーは高密度かつ電力効率に優れている必要がある。この領域の応用機器では、既に主記憶として、従来型DRAMに代えてLPDDR(Low-Power DDR)規格のDRAMが採用されるようになった。ただし現在では、チップレット(チップ上の機能要素を個片化してパッケージ技術で集積する技術)の進歩によって、従来1チップ化し難かった製造技術の異なるメモリーの集積が可能になり、より大容量・低コストのメモリーをプロセッサ近隣に配置することができるようになった。そして、新たな特徴を備えた新型不揮発性メモリーの集積が進む可能性が出てきている。ここの詳細も、2番目のアプローチの解説で触れたい。

不揮発性メモリーの分野で、際立った特徴を持つ新型が続々登場

2番目のアプローチは、特定の特性にフォーカスして改善を図った新型メモリーを、これまでの常識では考え難かったメモリー階層に投入するものだ。特に、電源を切ってもデータが消えない大容量の不揮発性メモリーにおいて、先鋭的な技術開発の活発化が目立つ。現在、実用化に向けて進んでいる新型メモリーとその特徴を紹介する(図5)。

- [図5]実用化と利用拡大が進む新型不揮発性メモリー

- 作成:伊藤元昭

データ保持の電力最小化を狙った不揮発性メモリーである、「磁気抵抗変化型メモリー(MRAM)」の利用シーンが拡大してきている。同じく不揮発性の従来型フラッシュメモリーでは、記憶素子の電荷を制御することでデータ保持を管理している。一方、STT(Spin-Transfer Torque)と呼ばれる方式のMRAMでは、電子のスピン(磁気的な性質)を利用してデータを記録する。MRAMの特徴は、低消費電力であると同時に、高温動作が可能で信頼性が高いことだ。このため、車載システムやスマートセンサーなどに組み込むエッジAIチップへの導入が拡大している。また、HPCなどの応用において、主記憶とストレージの階層の中間に位置する、高速かつ大容量・不揮発な特性を兼ね備える「ストレージ・クラス・メモリー(SCM)」としての利用も想定されている。ただし、これまでのSTT MRAMは、高速でのデータの書き込みには大電流が必要になり、それが原因で書き換え回数を縮めてしまう課題があった。これは、SCMへの応用には好ましくない特性だ。そこで近年では、「SOT (Spin-Orbit Torque)-MRAM」と呼ばれる改良版技術が開発され、サーバー向けのSRAMを代替できるほどの高速アクセスを実現する潜在能力を持つ可能性が出てきている。実用化すれば、サーバーのメモリー階層の構成が、大きく変化する可能性がある。

また、これまで以上の大量のデータを蓄積できる不揮発性メモリーを実現するための技術として、「強誘電体NAND(FeNAND)」と呼ぶ新型フラッシュメモリー技術の実用化に期待が掛かっている。従来のNAND型フラッシュメモリーは、フローティングゲートと呼ばれる部分に電子を出し入れすることで、データを記憶していた。ただし、データの書き換えを繰り返すと素子が劣化してしまう課題を抱えていた。FeNANDでは、強誘電体材料(HZO: ハフニウム・ジルコニウム酸化物など)の分極現象を利用してデータを記憶させる。記憶に際して電子の出し入れはなく、原子の向きを変えるだけなので劣化が少ない。また、従来型NANDよりも低電圧での書き込み、読み出しが可能で、高速な書き換え動作も可能になると期待されている。このため、高速・高信頼性が求められる、車載AIやスマートセンサーへの応用に向き、そこではDRAMに代わって主記憶として利用される可能性がある。従来のNAND型フラッシュメモリーよりも書き込みや読み出しのスピードが優れるとされている。このため、HPCやAI処理向けサーバーのストレージとして適用することを想定されている。

さらに、より低コストな大容量不揮発性メモリーを実現するための技術として、「抵抗変化型メモリー(ReRAM)」の実用化に期待が掛かっている。ReRAMでは、金属と酸化膜を積層した素子に電圧を印加することで、酸化膜内に酸素の欠損によってできた伝導性のフィラメントを生成または破壊。素子を高抵抗状態と低抵抗状態の間で切り替えることでデータを記憶する。極めて構造が単純なメモリーであり、低コストでの生産が容易な点が特徴である。その一方で、比較的書き換え耐性が低い点が欠点となる。際立った高性能が要求されないコスト重視の応用、具体的にはIoT機器や民生製品において、プロセッサやSoC上に搭載する組み込みメモリーとしての利用が想定されている。

メモリーシステムの在り方自体を問い直す

3番目のアプローチとして、メモリーシステムの階層構造とはそもそも何かを再定義する動きもある。

まず、これまで機器ごとに個別搭載されてきたメモリーシステムを、複数の機器(ほとんどの場合データセンターなどのサーバー)で共有し、機器の処理状況の変化に合わせてメモリーリソースを柔軟かつ効率的に活用するための新たな高速インターフェース技術が実用化されてきている。「Compute Express Link (CXL)」と呼ぶ、メモリー、アクセラレータ、ストレージなどを高速かつ低遅延で接続するインターフェース技術である。従来、サーバーのメモリーを増設するためには、特定プロセッサに紐づいたメモリースロットに、物理的にメモリーモジュールを挿し込む必要があった。このため、サーバーの処理状況に応じて、メモリーリソースを柔軟に増減させることは困難だった。CXLで接続されたCPUやGPUは、同じくCXLに接続した特徴の異なる多種多様なメモリーを、それぞれあたかも自身のローカルメモリーであるかのように必要に応じてアクセスできる。

プロセッサの機能を大容量メモリーに組み込み、メモリー階層をほぼなくしてしまうようにする動きもある。「Compute-In-Memory(CIM)」がそれに該当する。データの記憶と演算処理を同じメモリチップ内で行うことによって、フォン・ノイマン・ボトルネックを解消する技術である。主にAI(特にニューラルネットワーク推論)やHPC用途で、低消費電力・高性能計算技術として期待されている。CIM用のメモリーとしては、アナログ的な多値処理への適性が高いFeNANDが有望視されている。

メモリー階層の構造や適用する個々のデバイス、さらにはメモリー間やプロセッサ間をつなぐインターフェースにおける、技術的伸び代は大きく残されている。今後、コンピュータにおけるメモリーシステムの領域では、革新的技術のアイディアや新デバイスが続々と登場してくることだろう。

- Writer

-

伊藤 元昭(いとう もとあき)

-

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。

- URL: http://www.enlight-inc.co.jp/