JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

数百万人が暮らす宇宙島「スペース・コロニー」、実現の条件とは

- 文/鳥嶋 真也

- 取材協力/東京都立大学

システムデザイン学部 航空宇宙システム工学科

システムデザイン研究科 航空宇宙システム工学域

佐原 宏典 教授 - 2025.12.03

©NASA/Ames Research Center/Rick Guidice

そう遠くない未来、東の空、地平線から月がのぼる。その4時間前には、光の点の集まりが現れ、4時間後には同じ群れがあとを追う。

やがて点は形を結ぶ。その一つひとつは、長大な円筒形の構造物で、ソーセージのような外形をもつ。各円筒の基部からは、大きな鏡が花びらのように開き、先端部ではリングトラスが構造を取り巻く。2つの円筒が間をあけて直列に並び、向きを保ち、いつも太陽を正面に置く。それぞれは穏やかに回転し、その回転が内部に人工重力を生む。内部には広大な陸地と空が広がり、多くの人々が住み、動植物が生きる。反射鏡から入ってきた太陽光は、生命が生きるのに必要なエネルギーとなり、水や食料、空気など、あらゆる資源は循環する。ここは「スペース・コロニー」。人類が宇宙に創り出した人工島である。

スペース・コロニーとは

大空のはるか彼方、無限に広がる宇宙に、人間が住める人工の島を造ろうという発想は、いまから100年以上前に生まれた。

世界で初めてロケットの原理を理論づけ、「ロケットの父」と呼ばれるロシアの科学者コンスタンチン・ツィオルコフスキー(1857–1935)は、長期の宇宙居住についても研究した。彼は宇宙に行くための原理だけでなく、宇宙に行ったあとに人が暮らすための理論も生み出した。

1929年には、英国の科学者J・D・バナール(1901–1971)が「バナール球」を提案した(図1)。厚い外殻で放射線を遮蔽し、内部を回転させて遠心力で人工重力を得るという基本設計を示し、居住区・農地・採光の考え方まで盛り込んだ。とくに、コロニー内部環境を能動的に制御するという発想が、ここで明確になった。

- [図1]バナール球の想像図

- ©NASA/Ames Research Center/Rick Guidice

宇宙飛行が現実のものとなった1950年代から60年代にかけては、ロケット科学者ヴェルナー・フォン・ブラウン(1912–1977)やSF作家アーサー・C・クラーク(1917–2008)が詳細な検討を重ねた。その過程で技術と物語が相互に影響し合い、宇宙居住は絵空事から、より現実的な検討課題へ近づいた。

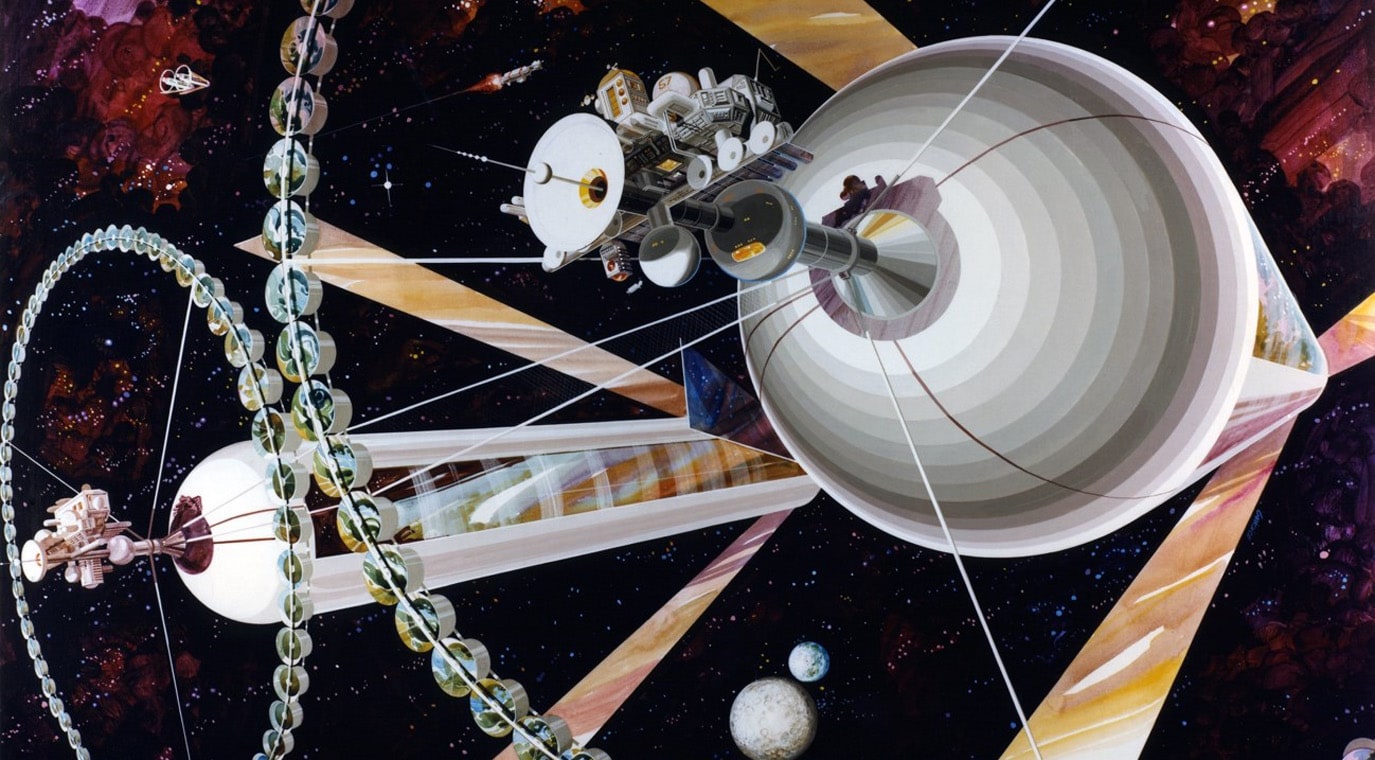

大きな転機となったのは1970年代である。米国の物理学者ジェラード・K・オニール(1927–1992)は学生との議論を起点に検討を深め、1974年に『The Colonization of Space(宇宙の植民地化)』という論文を発表した。この中で、巨大な円筒形の回転居住区で人工重力を確保し、地球-月系のラグランジュ点L4・L5(詳しくは後述)に配置し、月や小惑星の資源を電磁カタパルトで軌道へ送り建材として利用するという、「オニール・シリンダー」、もしくは「島3号(Island 3)」と呼ばれる構想を打ち出した(図2)。

日本において、オニール・シリンダーが一躍有名になったのが、1979年から放送されたテレビアニメ『機動戦士ガンダム』だった。「人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって、すでに半世紀が過ぎていた――」という口上から始まる同作では、地球周辺に建設された多数のオニール・シリンダー型コロニーに住む人々と地球側の人々との衝突が描かれた。

2025年放送の最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』でも、オニール・シリンダーの基本的な設計を踏まえつつ、居住区の環境制御や資源循環、ラグランジュ点間の交通、対放射線対策や生活インフラの細部などが、緻密な考証をもとに、現代的に描写されている。

- [図2]オニール・シリンダーの想像図

- ©NASA/Ames Research Center/Rick Guidice

直径6.4km、113.5秒に1回回転し、人工重力を生成

スペース・コロニーの設置場所として最も有力視されるのが、地球と月の系におけるラグランジュ点である(図3)。

ラグランジュ点とは、2つの天体の重力とその軌道運動に基づく慣性力がつり合う場所のことで、ここに物体を配置すると、それぞれの天体に引きずられることなく、また弾き飛ばされることもなく留まることができる。

ラグランジュ点は5つ存在する。そのうち「L4」と「L5」は地球と月とで正三角形をつくる位置にあり、月の進行方向に対して約60度先行する点がL4、約60度後行する点がL5である。L4・L5は他の点と比べて安定性が高く、それらの近傍にコロニーを置くと、姿勢や位置の調整が少なくて済む利点がある。

地球からは、月の通り道に沿って、L4は月より約60度だけ先に、L5は約60度だけ後ろに見える。時間に換算すると、L4は月より約4時間早く、L5は約4時間遅れて見える。

ちなみに、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主人公アマテ・ユズリハが暮らしているイズマ・コロニーは、L4のサイド6にあるという設定である。

- [図3]地球と月の系におけるラグランジュ点の概念図

- ©NASA

オニール・シリンダーは、直径6.4km、全長32kmもの長大な円筒形が想定されている。シリンダーは回転することで、内部に人工重力を生み出している。『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』では、「直径6.4kmのスペース・コロニーは、113.5秒に1回回転し、1Gの遠心力を生み出している。私たちを地面に押し付けているこの力は、本物の重力じゃない」という主人公の独白から始まるが、この説明は科学的に正しい。

人工重力は1Gに設定するのが望ましい。低重力で育った住民が地球に行く際、内臓や骨の弱化などの健康リスクを避けるためである。また、低重力で育つと見た目が異なる状態になり、差別意識が生じる懸念があることも、1G維持の理由のひとつとされている。

ただし、技術的な観点では、1Gより小さい設定にすれば回転速度を下げられ、遠心力も小さくなるため、構造負荷が軽減され、造りやすくなるのも事実である。

また、オニール・シリンダーは2基を1セットとして機能する。この2基は互いに逆向きに回転しており、ジャイロ効果(向きを変えにくい性質)を打ち消し合うことで、全体の向きをゆっくり変えたり保ったりしやすい(図4)。

シリンダー型の最大のメリットは、面積効率の高さである。ドーナツ型や球形では、重力が真下にかかり違和感なく過ごせる領域が限られるのに対し、シリンダー型は内面全体に人工重力を生み出せるため、より広い領域を居住や活動のために利用できる。

シリンダーの構造材には、64チタン(Ti-6Al-4V)が候補のひとつとして想定される。チタンを主成分として6%のアルミニウムと4%のバナジウムからなる合金で、比重が小さいこと、そして靭性(じんせい)に富むことが利点として挙げられる。靭性とは、何かが衝突した際などに、変形してエネルギーを吸収する性質を指し、宇宙から飛来するマイクロメテオロイド(微小隕石)や、ロケットや衛星の破片など軌道上を周回しているスペース・デブリ(宇宙ごみ)からの衝突に耐えることができる。

ただ、大気の内圧による負荷よりも、遠心力による荷重のほうが約10倍大きいと見積もられている。したがって、この荷重に耐える強度を持つ構造を実現する必要がある。さらに64チタンを用いても、全体は重くなり実現が難しいため、構造の軽量化は不可欠である。

総質量は、使用する素材や構造によって変わるものの、おおむね1000億tになると予想される。

- [図4]オニール・シリンダーの想像図

- ©NASA/Ames Research Center

コロニー内の光景と生活

オニール・シリンダーでは、人が生きるのに必要な環境制御システムは、自然のエネルギーを巧みに利用することを想定している。

シリンダーの側面は6等分され、陸地3帯とガラスの採光窓3帯が交互に並ぶ。各採光窓の外側に可動式の大反射鏡があり、角度を変えて太陽光を窓から内部へ導く。鏡で反射した太陽光は採光窓を通り、対向する陸地に降り注ぐ(図5)。太陽のエネルギーは大きく、夜や悪天候に左右されないため、安定して利用できる。一方、人の生活リズムや生物の光合成には夜も必要であるため、夜に設定された時間帯は鏡を閉じて光を遮る。

長期的に見ると、太陽光や放射線などの影響により、鏡やガラスが曇ったり劣化したりするため、効率が下がる前に定期的な交換やメンテナンスが必要になる。ただ、人工光を使うより、メンテナンスが多少大変でも太陽光を使う方がエネルギー効率をはじめ、あらゆる面で優れている。

- [図5]オニール・シリンダー内部の想像図

- ©NASA/Ames Research Center

コロニー内の大気組成は、地球環境と同じ組成、すなわち窒素が約78%、酸素が約21%で1気圧を維持するのが最適と考えられている。地球の生物と人間に関する知見が蓄積しており、地球と同じ条件なら既存のモデルをそのまま使えるため、循環系の設計が容易になるからである。

また、鏡から取り込む太陽エネルギーにより、内部には上昇気流と下降気流が生じ、対流が形成される。これにより雲の発生などの気象現象が期待され、熱や湿気の輸送を活用した環境制御、すなわち水や大気の循環による持続可能な生態系の確立が見込まれる。

もっとも、コロニー内の温度管理は、最も難しい技術的課題のひとつである。太陽光を取り入れ続けると過熱するため、発生した熱を宇宙へ捨てなければならない。宇宙は真空で、コロニーはいわば巨大な魔法瓶のような状態であり、放射だけで熱を逃がす必要がある。そこで、シリンダー各所でヒートパイプのような装置により熱を集め、十分な面積の放熱板(ラジエーター)から宇宙へ放射する設計とする。しかし、必要な放熱面積の大きさ、太陽光を避ける姿勢の維持、循環系の信頼性、表面劣化やデブリ対策といった課題が山積している。

また、コロニー内部の大気を地球と同様に維持し、汚染から守る環境制御・生命維持システムは、実現に向けた最も難しい課題のひとつである。自立的な社会を維持するために工業や農業を行うと、大気汚染につながる多様な有害ガスが発生する。生命維持システムは、これらを効率よく吸収・除去し、酸素を供給する必要がある。そのうえで、多数の人々の生存を支える規模と、極めて高い信頼性が求められる。

現在の宇宙ステーションでも、それに近い装置(ECLSS)が稼働しているが、コロニーに応用するとなると単なる大型化では対応しきれない。現行技術の延長ではないブレイクスルーが必要である。

解決策のひとつとして、無数の微細孔をもつ多孔性材料である金属有機構造体(MOF)が挙げられる。MOFの開発は2025年のノーベル化学賞の対象となり、京都大学の北川進特別教授らが共同受賞した。MOFは気体の吸着・貯蔵・分離に加え、触媒や伝導性材料など幅広い応用が期待され、エネルギーや環境問題の解決にも寄与すると考えられている。この技術をコロニーにも応用できる可能性がある。

コロニーを自立した社会として成り立たせるには、1基あたり数百万人規模の人口が必要と考えられている。

内部は、それだけの人口が暮らせるよう、タワーマンションのような高密度の居住空間を確保しつつ、緑地や水辺も設ける配置が理想とされている(図6)。緑地や水辺は心理的な豊かさを生み、農場などの食料生産にも活用できる。何より、光合成など自然の働きを生かした環境制御を組み込むことで、前述の環境制御・生命維持システムを補完することもできる。

こうした地球と変わらない街並みのコロニーは、『機動戦士ガンダム』シリーズの各作品でも描かれている。

- [図6]コロニー内部は、地球と変わらない街並みが理想とされている

- ©NASA/Ames Research Center/Don Davis

スペース・コロニーでの食生活

スペース・コロニーの食生活は、単なる栄養摂取を超え、豊かさや健康、社会システムと深く結びつく複雑な課題である。

現在の宇宙ステーションでは、好きなものを好きなときに自由に飲食できないという制約がある。宇宙飛行士であれば耐えられるかもしれないが、多くの一般人が暮らすスペース・コロニーでは、我慢を強いることなく、地上の普通の食生活をそのまま維持できることが理想である。

効率だけを追えば、ペースト食や栄養剤で生活する案は実現性が高いかもしれない。だが、現在の食生活には、栄養素以外も含め健康に寄与する成分や構造が存在する可能性がある。また、好きなものや美味しいと感じるものを自由に食べることは、ストレスの緩和にもつながる。ゆえに、そうした要素を不要と判断して除外すると、かえって健康を損なうおそれがある。

地球と同じ食生活を実現するには、コロニー内に農場や養殖施設を設ける必要がある。一方、家畜の飼育はメタンなどのガスを発生させて環境制御を複雑化させるうえ、飼育に要するエネルギーが大きい。結果として、養える人口が減少するか、肉・動物性たんぱく質のコストが高騰するおそれがある。

当初のオニール・シリンダーの設計では、対策として、シリンダーを取り巻くリング状の農場専用区画を設け、居住区画から独立させる案が示されている。また、食料生産専用コロニーを別に造ることも考えられる。

食生活のあり方は、採用する社会システムにも大きく左右される。たとえば自由競争か完全配給かでも異なる。「高価でも食べられればいい」と住民が受け入れるなら、食生活の水準を維持できる可能性があるが、そうでないなら何らかの妥協や対策が必要だろう。

コロニーで地球と同じ食生活を実現するには、技術面に加え、巨額のコストと社会・経済の設計が必要であり、大きな課題のひとつである。

建設方法の課題と可能性

スペース・コロニーを建設するには、まず材料などを大量に打ち上げなければならない。つまり物量作戦となるが、物資輸送の手段が非常に限られることが問題である。

当初は地球から物資を輸送する必要があるだろうが、現代の宇宙輸送システムでは月遷移軌道へ一度に約100tを投入するのが精いっぱいであり、オニール・シリンダー型コロニー建設に必要とされる約1000億tの物資量には到底届かない。また、現在のロケット技術は効率の限界に近いため、これを超える技術が求められる。たとえば、月に材料製造工場を建設し、月のレゴリス(土砂)や、極域に存在すると考えられる水(氷)を資源として利用することが望ましい。また、主に火星と木星の間にある小惑星を輸送し、そこに含まれる金属や水などの資源を利用することも考えられる。

もうひとつのブレイクスルーの可能性として「宇宙エレベーター」が挙げられる。宇宙から地表へと伸びる長いテザー(紐)を張り、そのテザーに沿って荷物や人を上下させる。文字どおり宇宙に行けるエレベーターのような仕組みである。ロケットほど強い加速や大量の燃料を使わず、繰り返し宇宙へ物を運べることに加えて、適当な高度から放出するだけで月や火星などに向けて物資を発送できる利点がある。ただし、長くて強いテザーを造る技術はまだ存在せず、災害などからどう守るかも課題である。

また、宇宙エレベーターは力学的に地球の赤道上にしか建設できない。このため、地上側の施設を置く国が強い発言権や影響力を持つようになり、世界のパワーバランスが変化しうる。さらに、こうした巨大インフラを国際的に運用するには、場所の選定、運用ルール、権利の分担について各国が合意する必要がある。これらの調整は、技術面よりも難しいと考えられている。

こうしたことから、大規模なコロニーが実現するまでには、地球近傍においてさえも最短でも100年は必要と見込まれる。100年後には宇宙開発が全般的に進み、すでに月に街ができ、火星居住も実現しているだろう。火星では、水や、燃料の原料となる二酸化炭素などの現地調達が可能であるため、コロニー建設より容易で実現が早いと考えられる。

大規模コロニーの実現は困難である一方、約100人規模のものであれば、技術面だけを見れば、いまから取りかかっても実現できる見込みがある。また、地球が疫病の大流行や小惑星の衝突などの深刻な危機に直面し、人類が宇宙に出る必要に迫られた場合は、実現の時期が早まることもありうる。

人類が次に目指すべき未来像を考える

技術的な困難やコストの問題は山積しているものの、実現に向けた最大の推進力は、「人類が宇宙に居住する」という未来像を共有できるかどうかにある。

その未来像に向けて、「では今、何をすべきか」を未来から現在に逆算して考えることが、技術的困難を乗り越える大きなモチベーションになる。

その中で、『機動戦士ガンダム』をはじめとするアニメなどのコンテンツは重要な役割を果たしている。フィクションが宇宙での暮らしを、現実味をもって描くとき、私たちは、その未来像を具体的に思い描けるようになる。

さらに、宇宙開発は工学や科学だけでなく、芸術、法律、文化など多様な分野の人々が関わってこそ進展する。宇宙をコンテンツとして捉え、各人が「プレイヤー」として盛り上げていく活動が、人類が宇宙に出ていく時代を後押しする。

たとえば、「いつかコロニーでお酒を飲み、露天風呂に入る」といった、ささやかな願いが最初の火種になり、その積み重ねが、やがて大きな推進力へと育つ。

スペース・コロニーについて考えることは、単なる技術論ではない。人類が次に目指すべき未来像を形にし、共に育てていく営みなのである。

- Writer

-

鳥嶋 真也(とりしま しんや)

-

1987年生まれ。宇宙開発、宇宙科学、天文学の分野を中心に取材・執筆活動を行う。宇宙開発の歴史を調べることがライフワーク。著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、月刊『軍事研究』誌など複数の媒体で記事を執筆している。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。“軌道”つながりで鉄道も好き。

- Webサイト: Pale Blue . Space (https://pale-blue.space/)

- note: 探検された天の世界 - Celestial Worlds Explored|note (https://note.com/celestial_worlds)

- Bluesky: https://bsky.app/profile/luna-astroneering.bsky.social