JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

宇宙エレベーターが実現する「2050年宇宙の旅」

- 文/石井 英男

- 2013.06.03

地上と宇宙を行き来する「宇宙エレベーター」。SFのようなイメージだが、コンセプト自体は決して新しいものではない。とは言え、宇宙エレベーターの実現には、非常に強度の高い材料が必要になるため、長らく概念的なものとして扱われてきた。しかし、1991年に極めて高い強度を持つカーボンナノチューブが発見されたことで、宇宙エレベーターの実現も夢物語ではなくなった。2012年2月には、大林組が、2050年に宇宙エレベーターを建築するという構想を発表し、話題を集めた。真の宇宙時代の到来には、現在の宇宙ロケットよりも、エネルギー効率が高く、安全に宇宙に物資や人間を運ぶ手段が必要になる。その有力候補である宇宙エレベーターについて、どこまで実現の目途が見えてきたのかを追う。

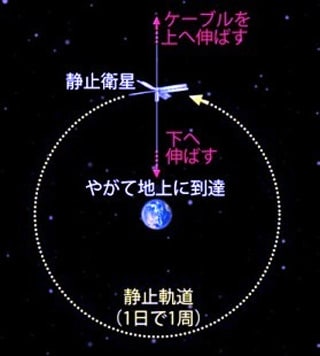

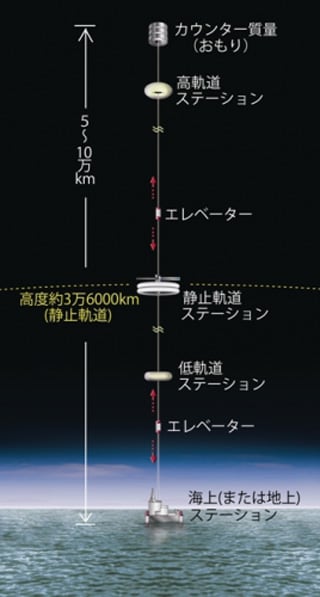

地上から建設するのではなく、静止軌道上から上下にテザーを伸ばして建造する

宇宙エレベーターとは、その名の通り、宇宙と地上を行き来するためのエレベーターである。エレベーターというと、ビルなどで使われているものを思い浮かべる人が多いだろうが、宇宙エレベーターの構造は、現在、一般的なエレベーターとはかなり異なるものが検討されている。地球の周りには数多くの人工衛星が回っているが、その中に、静止衛星と呼ばれるものがあることはご存じであろう。静止衛星は、地上から約3万6000km離れた軌道(静止軌道)を回る衛星であり、地球の自転と同じ24時間で1周するため、地上からは1点に静止しているように見える。地球上の同じ地域を定点観測できることが特徴であり、気象衛星や放送衛星などがその代表だ。この静止軌道上に宇宙ステーションを建設し、その重心が静止軌道から外れないように、上下にテザーと呼ばれるケーブルを伸ばし、クライマー(昇降機)を上り下りさせるというのが、宇宙エレベーターの基本的な考え方だ。

|

宇宙エレベーターの概念自体は1960年に提唱されており、決して新しいものではないが、最近までSFの世界の夢物語に思われていた。それは、全長数万kmにも及ぶテザーを作れる材料が存在しなかったからだ。長いケーブルを吊り下げようとすると、テザーが自重で切れてしまうのだ。例えば、鋼鉄製ワイヤーの場合は、せいぜい15kmが限界であり、それ以上長いテザーを吊り下げることはできない。しかし、1991年に飯島澄男氏が、カーボンナノチューブと呼ばれる非常に強度の高い新素材を発見した。カーボンナノチューブは、炭素原子1層の厚さのシート(グラフェン)が巻かれてチューブ状になった素材であり、理論的には、宇宙エレベーターのテザーに要求される強度をクリアしている。カーボンナノチューブの発見によって、宇宙エレベーターの実現可能性が一気に高まったのだ。

|

地球環境を壊さず、効率良く宇宙に物資を運べることが宇宙エレベーターの利点

現在、宇宙空間に物資や人間を運ぶ手段として使われている宇宙ロケットには、さまざまな問題がある。中でも大きいのが、地球環境に対する影響である。固体燃料ロケットが出す塩素ガスは、オゾン層と化学反応を起こし、オゾン層を減少させる恐れがある。また、宇宙ロケットは、多量の燃料を消費して大気圏を脱出するため、乗り物として見た場合の効率は非常に悪い。ロケットが運べるペイロード(積載重量)は、全重量の数%に過ぎないのだ。しかし、宇宙エレベーターの場合、クライマーが上がったときに使ったエネルギーを下りる際の勢いを利用して回収することができ、外部からのエネルギー供給も可能であるため、ロケットに比べて遙かに効率良く、物資などを宇宙に運ぶことができる。日本航空宇宙学会の軌道エレベーター検討委員会の委員を務める青木義男教授は以下のように述べている。「今後、スペースデブリと呼ばれる宇宙のゴミが増えていくと、そもそもロケット自体を打ち上げるのが困難になってきます。宇宙エレベーターを使って、静止軌道上やさらに高い場所まで衛星などを運び、そこから宇宙空間に放出するようにすれば、大きなロケットを使わずに、衛星などを軌道に乗せることができます」

また、ロケットの打ち上げは、天候にも影響されやすく、物資を次々に宇宙に運びたくとも、スケジュール通りにいかないことが多い。宇宙エレベーターは、ロケットに比べて天候の影響を受けにくいことも利点だ。

宇宙エレベーターの実現には人類の意識改革が必要

このように宇宙エレベーターは、ロケットに代わる宇宙への物資移送手段として、非常に有望である。しかし、その実現には、さまざまな未解決の課題をクリアしなければならない。まずは、技術的な問題がある。カーボンナノチューブの理論的な強度は、確かにテザーに要求される強度をクリアしているが、その強度を保ったまま、10万km近くにもなるテザーを製造する技術は現時点ではまだない。青木氏は、2030年頃にはそうした技術が確立すると想定しており、その時点から建造を開始すれば、2050年頃に完成するという。

次に、国際政治的な側面の問題が挙げられる。宇宙エレベーターのような、今後の人類の発展や経済を大きく左右する可能性を秘めた構造物を、一つの国や企業が所有していいのかという問題だ。こうしたスケールの大きな建造物は、その規模からいっても地球人類共通の財産として所有し、共同で運用していく必要があるだろう。宇宙エレベーターは、テザーを設置して終了というわけではなく、そのテザーを安全にクライマーが昇降できるように、長期間にわたる保守点検が重要なのだ。つまり、宇宙エレベーターを運用していくには、国家を超えた地球的規模でのプロジェクトとして、各国が協調していかねばならない。一人一人が、地球に生きる共同体としての意識を持ち、国家間の争いをなくしていかないと、人類は次のステップへと進むことはできない。宇宙エレベーターの建造は、その第一歩となるのではないだろうか。

2009年から宇宙エレベーターの実現に向けた技術競技会を実施

宇宙エレベーターの実現に向けて積極的な活動を行っているのが、一般社団法人「宇宙エレベーター協会」である。宇宙エレベーター協会は、宇宙エレベーターの構築に必要な知識の集積や発信、技術の開発を行い、早期の実現を目指すために設立された。その活動の中でも、ユニークなのが宇宙エレベーター技術競技会である。2009年から年1回開催されており、2012年には第4回の競技会が行われた(2013年からは宇宙エレベーターチャレンジに名前を変更し、合同記録・記録会として実施される予定)。この競技会は、ヘリウム気球を利用して上空から吊り下げたテザーをクライマーが昇降する性能を競うもので、毎年高度を上げてきた。第4回の競技会では、高度1,200mを目指す予定だったが、ヘリウム気球が破裂してしまうといったトラブルがあり、高度780mにとどまった。参加チームは全16チームで、最速クライマー賞を獲得した「日本大学・入江研究室」のクライマーは、平均上昇速度時速54km、最大瞬間上昇速度時速105kmを記録した。もちろん、この競技会で使われているクライマーがそのまま宇宙エレベーターのクライマーとして使えるわけではないが、ここで培った技術を進化させることで、将来の宇宙エレベーターに繋がっていく可能性はある。また、若い世代に新しい課題にチャレンジさせる機会を作りたいということも、競技会を開催している理由の一つだという。「もう今の世の中では、空や海、陸などを動いていく運行体はほとんど実現されてしまっています。だから、既存の技術をどう改良、改善していくかがテーマになっているわけですが、宇宙エレベーターは、全く正しい形というものが決まっていません。だから、無から創造して作り上げていくという経験を、若い人にもさせたいのです」と青木氏は述べる。

|

まずは物資輸送用として使われ、人間が乗るのはその次のステップ

宇宙エレベーターが完成したら、まずは、物資を輸送するために使われることになる。人間を乗せたクライマーが宇宙エレベーターを上り下りするようになるのは、その先のステップであろう。宇宙空間には、宇宙線と呼ばれる放射線も飛び交っているため、それに対する防御も必要になる。しかし、人類にとって、地球はすでに狭くなりつつある。2050年には、地球の総人口が90億人を超えると予想されており、居住の場を求めて宇宙空間に進出するというのもSFの世界の話ではなくなる。

青木氏は将来の身通しについてこう述べる。「今から取り組んでいかないと、絶対に2050年に実現はできません。しかも、それはシミュレーションの話ではなくて、実際に物を作って実験するというプロセスがない限りは実現しません。だから、我々が今取り組んでいることが、将来の宇宙エレベーターの実現に貢献すると。そういうやりがいを持って、技術競技会などを進めていきたいと思っております」

宇宙エレベーター実現までの道のりは、決して簡単なものではないが、宇宙スケールの構造物を作るという壮大な計画は、世界人類の力を結集して取り組むべきチャレンジだといえるだろう。

- Writer

-

石井 英男(いしい ひでお)

-

1970年生まれ。東京大学大学院工学系研究科材料学専攻修士課程卒業。

ライター歴20年。大学在学中より、PC雑誌のレビュー記事や書籍の執筆を開始し、大学院卒業後専業ライターとなる。得意分野は、ノートPCやモバイル機器、PC自作などのハードウェア系記事だが、広くサイエンス全般に関心がある。主に「週刊アスキー」や「ASCII.jp」、「PC Watch」などで記事を書いており、書籍やムックは共著を中心に十数冊。