JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

無駄はまったく許されない究極の機能美、宇宙船デザイン

すべてが理に適っている宇宙船は、果たして進化しているのか。

- 文/大草 朋宏

- 2013.06.03

©JAXA

宇宙船やロケットのデザインはどのように決まっているか。最近話題の民間宇宙旅行会社が発表している宇宙船は、まるでSF映画のようだ。イギリスのリアクションエンジンズ社で開発中とされるスカイロンなども、近未来感が漂う。しかし、実際に飛んでいる宇宙船を見ると、アメリカのNASAの引退したスペースシャトル以外は、特に個性的で格好の良いデザインをしているわけではない。各国/各メーカーほとんど同じような形だ。それはなぜか。宇宙船デザインの設計フィロソフィーとプロセスを探る。

ふたつの宇宙の違いが、デザインを変える

数年前から話題になっている民間の宇宙旅行が、そろそろ本格的に始まりそうな気配だ。アメリカのベンチャー企業、スペースシップカンパニーの宇宙船「スペースシップ2」は、2013年に初めての民間宇宙旅行を予定している。SF映画やマンガのようなデザインの機体で、いかにも近未来的な姿は、確かに魅力的に映る。

しかし、設計デザインを見ていくと、この機体は弾道飛行であるがゆえの形状となっていることがわかる。弾道飛行とは、一般的に宇宙との境目とされる高度100km程度へ上昇し、無重力状態を体験、そして地上へ戻ってくるというものだ。

このような観光を目的とした弾道飛行用の宇宙船は、見た目のデザインは格好が良いかもしれないが、NASAやJAXAによる宇宙船とは、設計デザインとして別物といえる。

NASAやJAXAの宇宙開発は、宇宙船を地球軌道に投入したり、月へ到達させたりすることを目的で運用されている。弾道飛行に対して、地球軌道投入では、大気圏再突入時に50倍くらいのエネルギーがかかる。速度でいうと、弾道飛行がマッハ1〜3程度に対して、地球軌道投入はマッハ23程度。月に行って帰ってくる宇宙船となると、軌道投入に対して速度はさらに1.5倍、エネルギーも2倍になる。

そのような速度で帰ってくることを考えると、スペースシップ2のような長い翼を持つ有翼型デザインでは、大気圏再突入時に翼は耐えられず折れてしまう可能性が極めて高い。無論、それでも折れないような材質があれば問題ないが、現状でそのような材質は存在しない。だからほとんどの宇宙船は、アポロやソユーズに代表されるようにカプセル型をしているのだ。

ベーシックとなったソユーズ宇宙船のクオリティ

その最たる例がソ連(当時)のソユーズだ。驚くことに1967年の開発以来、40年以上を経た現在でも、現役としてロシアから打ち上げられており、もっとも安全で経済的な宇宙船といわれている。

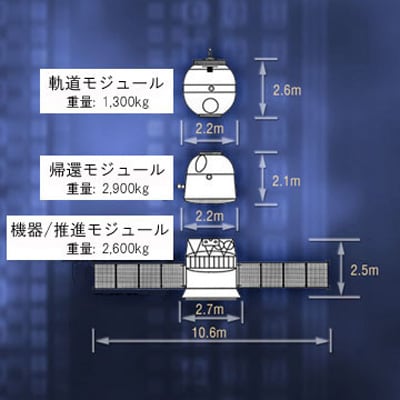

ソユーズは大きく3段階にわかれている。一番下は機器/推進モジュール。もっとも重量が大きく、ロケットエンジンや電気、機械などが搭載されている。その上が帰還モジュール。打ち上げ時と帰還時に宇宙飛行士がここに搭乗するが、とても狭い。その上に軽くて広い軌道モジュール。ISSに結合する部分で、宇宙空間に出ると、荷重がかからないのでモジュールの壁面は薄くても問題ない。宇宙飛行士も宇宙空間ではこちらに移動する。重い順番に下から重ね、特に人が乗っている上に重いものを乗せたくないというソ連の発想は、当時から非常に合理的だった。

帰還モジュールの底辺はフラットな形状だ。大気圏再突入時に、重心をずらして斜めに突入するのだが、この角度が重要。空気の密度は地表に近いほど濃く、上空に上がるほど薄くなるので、斜めに大気圏に進入することで揚力が発生し、より角度を浅く滑空することができる。この様にすることで、宇宙飛行士への負担を3Gまで減らすことが出来るのだ。

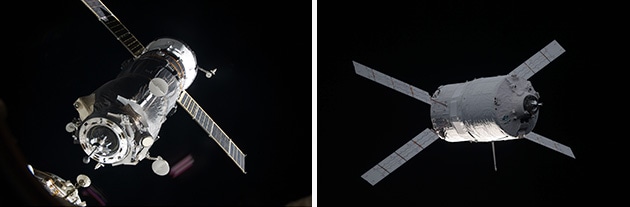

|

ソユーズはマイナーチェンジこそしているが、基本的な設計デザインに大きな変化は見られない。コンピュータなどの機器は新しくなっているが、材質などもほとんど変わっていない。

ミッションの目的によって、長時間の飛行となるものは、狭い帰還モジュールに乗っている宇宙飛行士への肉体的・精神的な負担も大きい。それを考慮して軌道モジュールには広いスペースを確保している。ただし、ロケットも進化している。これまで国際宇宙ステーション(ISS)に行くのに2日間かかっていたが、これからは6時間程度で到達することが可能になりつつある。すると、宇宙空間での滞在が短くなるので、一番先端の軌道モジュールのような広いスペースは必要なくなるかもしれない。アメリカの民間会社スペースX社のドラゴンには、軌道モジュールに当たるところがない。より短い時間でのロケット打ち上げが実現すると、それに応じてもっとコンパクトな設計が可能になっていくだろう。

|

ソユーズやアポロが第2世代だとすれば、現役を引退したスペースシャトルが第3世代と呼べるだろう(第1世代はガガーリンが搭乗した世界初の有人宇宙船ヴォストーク)。スペースシャトルの開発が行われた70年代になると、宇宙開発に向けて、湯水のようにお金を使っていい時代は終わり、低コストが求められるようになった。そこで、それまでの使い捨てではなく、再利用して何度も飛ばすことが出来る機体とシステムの開発が進み、完成したのがスペースシャトルだ。それまでのアポロやソユーズに比べると、大型かつ斬新な設計デザインの宇宙船で、大きな特徴は翼のついたオービターだ。この主翼は、打ち上げ時や再突入時には不要な機能で、再突入後の着陸のみに使用する。そのため、前述したスペースシップ2のような大きな翼ではなく、着陸するための最低限の機能に特化した設計デザインになっている。この翼によって、大気圏突入後にスピードを落とし、揚力を発生させて滑空することができ、飛行機同様に自力飛行でのソフトランディングが可能になったのだ。(それまではの宇宙船はパラシュートで着陸していた)

しかし実際のコストは下がるどころか上がってしまった。さらに設計デザインが複雑になってしまったことで、安全面への影響も大きくなり、チャレンジャー、コロンビアという2機の大事故が起きてしまう。

|

この設計デザインは、アメリカのプロパガンダの側面も大きく、失敗であったと見る向きもある。なぜなら、第4世代と呼べる宇宙船の設計デザインは、カプセル型に回帰しているからだ。昨年民間の宇宙船としては世界初となる国際宇宙ステーション(ISS)へのドッキングに成功したスペースX社のドラゴンや、現在NASAが開発中の有人宇宙船オライオンなどが第4世代ということになるだろう。材質やコンピュータなどの機能や性能は向上しているが、設計デザインとなると、第2世代の焼き直しに見えてしまう。

果たして進化が遅いのか、60年代の設計デザインがよほど完成されていたものだったのか。

|

「有人宇宙ミッション検討のミエル化」の発起人でもある、JAXAのシステムズエンジニアリング推進室ミッションデザイン支援グループ主任開発員の髙橋伸宏さんは、このように語る。

「ソユーズは、我慢してでも宇宙に行って地球に帰ってくるための、必要最低限の機能に特化したもの。快適性を求めると、スペースシャトルのような大きなものになってきます。しかし大きくなってしまうと、デザインを変更するたびにその影響も大きくなり、うまくいかないことも多くなってしまいました。私たちは"将来、スペースシャトルのようなもので、みんなが宇宙に行く時代が来る"と思っていましたが、21世紀になり、スペースシャトルがなくなってソユーズが残っているのは、結果的に、機能を特化したシンプルな設計デザインが良かったということだと思います」

さらに、同じくJAXAのシステムズエンジニアリング推進室ミッションデザイン支援グループグループ長の野田篤司さんも続ける。

「スペースシャトルは、ソ連とアメリカの見栄の張り合いのなかで生まれた産物です。実質よりも、かっこ良さを少し優先した部分があると思います。しかし宇宙船の設計デザインは、そんなに生半可な世界ではありません。冷戦が解消した今、最も合理的かつ優れたデザインに戻っていくのでしょう」

宇宙船に求められる基本的な要件は、まず宇宙空間へ行ってミッションを終え、無事に帰還すること。最も重要視されるのは人命であり、一番危ない離着陸時に、いかに乗組員を配置し安全を確保できるかが、それぞれのデザインフィロソフィーだ。有人ロケットは、先端に緊急脱出システムとして固体ロケットを備えており、異常を感知するとこのロケットが点火し、乗組員が搭乗している宇宙船を引っ張って分離し、遠くへ避難させる。何も事故が起らなければ、まったく不要の機能ではあるが、有人宇宙船には必要不可欠な設計デザインなのである。

つまり、宇宙船においては、見た目よりもまず機能性を突き詰めなければならず、必然的に合理的な設計デザインを目指すことになる。また、それぞれのミッションの目的と期間により、設計デザインは変わってくる。以下、目的達成のために最適化を図ることで生み出された、日本の宇宙船の設計デザインをいくつか紹介しよう。

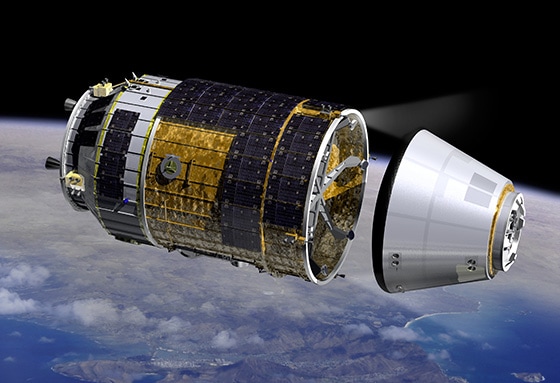

日本初の宇宙船HTV、物資補給に特化したデザインの優位性

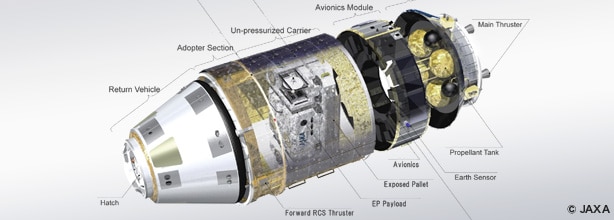

日本の宇宙船HTV(通称こうのとり)は、日本が開発した初の宇宙船である。無人の軌道間輸送機で、最大6トンの物資を運ぶことが可能。ISSへの物資補給手段として活躍し、世界的にも信頼を得ている。推進モジュール、電気モジュール、補給キャリア非与圧部、補給キャリア与圧部の4モジュールから構成されている。設計デザインは、補給船という機能に特化し、物資運搬という特徴を大きく打ち出すものとなっている。

|

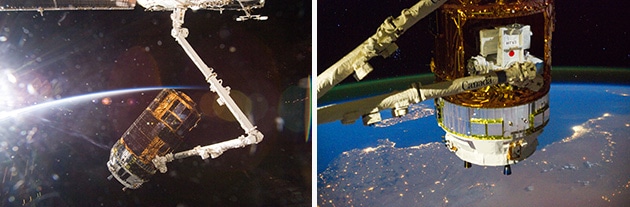

補給船は他にも、ロシアのプログレスとヨーロッパのATVなどがあるが、HTVだけの大きな特徴としては、与圧部には大型の1.3m四方のハッチが装備されていることだ。そのおかげで大型の実験ラックをISSヘ輸送できる唯一の補給船となっている。また、非与圧部には曝露パレットという荷台が収納されていて、船外物資を運んでいる。物資をISSに移すときには、補給キャリア非与圧部から外され「きぼう」日本実験棟の船外実験プラットフォームに置かれる。物資を出し入れする非与圧部側面の開口部は約3m四方。直径が4mのHTVにこのような大きな開口をとる設計は非常識で構造上難しいことだが、物資を補給するという目的に最適化するために、苦労して作り出した設計デザインといえるだろう。

|

このHTVは現在ではISSへの物資輸送を終えると、大気圏再突入後、そのまま燃え尽きてしまう。いわば使い捨てだ。そこで、与圧キャリアを回収機に付け替えることで、回収能力を付加したHTV-Rの開発を目指している。ISSから離脱したHTV-Rは、回収機のみが分離し大気圏再突入する。無人ならば、カプセル型になることが有力だが、カプセル型も有翼型も含めて研究されている段階だ。

|

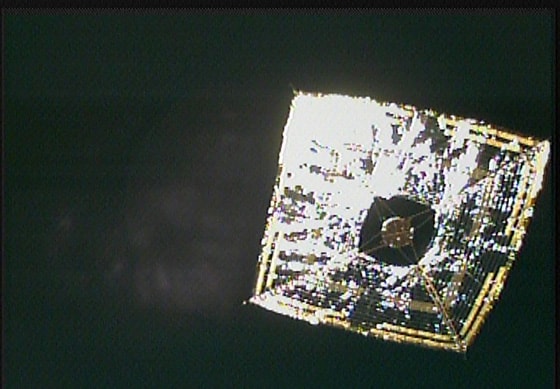

地上とはまったく異なる発想で生まれたイカロスのデザイン

最適化を図るというなかには、制約という側面も含まれる。宇宙船はロケットで打ち上げなければならず、つまり、ロケットのフェアリング*1に収まる回収機でなくてはならない。宇宙空間での〈最適化〉と〈制約〉というふたつの側面を、斬新な設計デザインで解決したものに、「イカロス」がある。

イカロスは2010年5月21日にH-2Aロケットにより打ち上げられた。ソーラーセイルという、約14m四方の大きな帆に太陽光を受けて進む。名前の通り、その姿はまるでヨットの帆のようだ。太陽光子にも、わずかながら圧力があり、空気抵抗のない宇宙空間なら推進力を生むことが出来る。ソーラーセイルはポリイミドという素材で出来ており、厚さはわずか0.0075mm。その表面にはさらに薄膜太陽電池が貼り付けられ、発電できることを世界で初めて実証した。宇宙空間は荷重もなく空気もないのでペラペラの構造で成り立つ。

ギリシャ神話のイカロスは、ロウで固めた翼が太陽熱で溶けてしまったが、宇宙ヨット、イカロスは金星に約8万kmまで近づくことができた。

太陽光をたくさん受けられるような大きな面積を確保するために、より薄くし、畳める形状になった。必要な条件を満たしつつ最適化を図った結果の設計デザインといえよう。これも、ひとつの宇宙機の姿。地上の発想にとらわれなければ、このようなドラスティックな開発が可能なはずだ。

|

ロケットデザインはエンジン性能で勝負する

ロケットの場合は、目的が"打ち上げること"に限定的なので、宇宙船以上に基本的な設計デザインに変化がみられない。第二次世界大戦中にドイツのフォン・ブラウンが開発したV2ロケットから、大きな進化はしていないといえるし、すでに最適化された形ともいえる。ロケットデザインが決まるプロセスは、まずどれだけの容量を運ぶかによって、エンジンが決まり、推進薬の量が決まる。するとタンクの大きさが決まるので、自ずと直径と長さが決まってくる。

そこで違いが出てくるのは、エンジンの性能。その中で、最適化を求め続ける、日本が誇るロケットエンジンを紹介したい。

現状では、日本のロケットの推進剤は性能のいい液酸液水(液体酸素/液体水素)。ところがロシアのロケットはそこまで高性能とはいえないケロシンである。しかし宇宙船を飛ばすにはケロシンで十分であり、ロシアはその性能を十分に引きだす能力を持っている。ケロシンとは灯油のこと。誰でも手に入る燃料で、きちんと目的を達成する。ロシアは3000回近い打ち上げを実施しており(日本は100回未満)、経験がより確実性を高めている。

|

そのような中でも、日本が誇れるエンジンがLE-5エンジン。従来のガスジェネレータ方式から、さらなる能力向上・効率的燃焼を目指して技術を発展させたエキスパンダーブリードサイクルという方式を採用し、その開発に挑戦した。燃料室の冷却に使用した水素をポンプ駆動用のタービンガスとして使用。構造を簡素化し、タービン駆動ガス温度を引き下げることで信頼性が向上するとともに、製造経費節減を図っている。トラブルが起きても爆発しにくく、本質的に安全なエンジンといえる。LE-5Aエンジンの開発実現により、世界初の再々着火が可能になった。3世代目改良型であるLE-5B-2が現在H-2A*2およびH-2B*3ロケットの2段目に搭載されている。(2013年4月1日時点で第2段エンジンは100%成功)

宇宙船の設計デザインは完璧なる機能美の世界。

宇宙船の設計は、当初、作る人によりデザインが変わるものだった。構造担当、空力担当、エンジン担当、装備担当、それぞれのこだわりがあり、そのバランスによって機能美が生まれていた。その後、宇宙船、ロケットともに研究が進み、今ではそのフォルムも一定のものが確立されてきている。また、ロケットで打ち上げるという制約がある限り、宇宙船のデザインに大きな違いは生まれないだろう。しかし、今後、ISSのように宇宙空間での組み立てが推進されれば、制約や条件はまったく変わってくる。将来は、斬新なデザインの宇宙船がお目見えする可能性もあるだろう。

三菱重工業航空宇宙事業本部宇宙事業部事業部長の淺田正一郎さんはこう語る。 「今のロケットや宇宙船のデザインが、正解なのかどうかわかりません。歴史が違っていたら、他の形になっていたかもしれない。しかし、考え尽くされたものはいい形になり、美しさが生まれます。考えが足りないものは、やはりどこか気にかかるものです」

宇宙開発は、無駄なものが入る余地が一切ない。だからこそ完璧なる機能美となって、宇宙船やロケットの美しいデザインが完成する、そこが男心をくすぐる要因なのではないだろうか。

※本文中の組織名称は、インタビュー時点の名称です。

取材協力:株式会社スペースシフト

[ 脚注 ]

- *1

- 打ち上げロケットの先端部分で、搭載されている人工衛星や宇宙機などを保護するカバー。宇宙空間に出ると分離する。

- *2H-IIAロケット

- 宇宙開発事業団(NASDA)と後継法人の宇宙航空研究開発機構(JAXA)と三菱重工が開発した、人工衛星打ち上げに使用されている主力大型ロケット。

- *3H-IIBロケット

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)と三菱重工業が共同開発した、日本で最大の能力を持つ人工衛星打ち上げ用クラスターロケット。2009年9月に試験機1号機が打ち上げられた。

- Writer

-

大草 朋宏(おおくさ ともひろ)

-

フリーランスエディター。雑誌社を経て、2002年からフリーランスとして活動。カルチャー、音楽、ローカル、エコなどを中心に取り扱う。