JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Laboratories

- 研究室紹介

生き物の進化から学び、科学技術の発展を加速する。

- 東京大学 大学院 総合文化研究科 池上研究室

- 第3部:

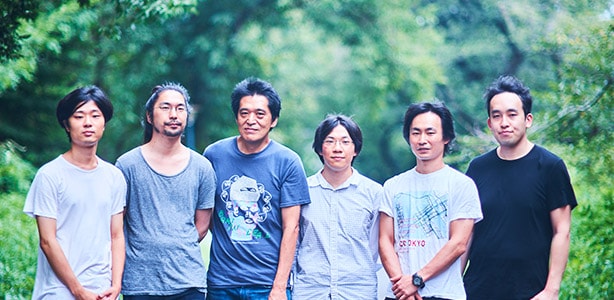

- 東京大学大学院総合文化研究科

- 博士研究員 升森 敦士さん、特任研究員 土井 樹さん

- 2019.10.31

複雑系科学の研究者として「生命とは何か」という究極の問いに挑む、東京大学大学院の池上高志教授。アーティストとしても国内外で知られ、音楽家や写真家と共同アートプロジェクトに取り組むなど、その活躍は多岐にわたる。近年では、大阪大学の石黒 浩教授との共同研究として、オペラの舞台にも上がるアンドロイド「オルタ(Alter)」を開発、バージョンアップを重ねている。研究者とアーティストで、自身のスタンスに違いはないとする池上氏が語ったのは「生と死」の問題。研究室が生み出すALife(人工生命)で、それらに立ち向かえるのか。

(インタビュー・文/神吉弘邦 写真/黒滝千里〈アマナ〉)

-

-

第1部:

東京大学 大学院 総合文化研究科

池上研究室

池上 高志 教授

-

-

第2部:

東京大学

大学院総合文化研究科

修士1年

廣田 隆造さん

-

-

第3部:

東京大学

大学院総合文化研究科

博士研究員 升森 敦士さん、

特任研究員 土井 樹さん

── 「オルタ」の研究開発に携わっている、ポスドクのお二人にもお話を伺います。升森さんの博士論文は「ロボットと培養神経回路網のカップリングにおけるホメオスタシスと自律的運動の生成」ですね。ただ、大学に入る前は、長いこと音楽活動をなさっていたということでした。

升森 ── 博士課程では培養神経細胞やスパイキングニューラルネットワークが持つ、行動や予測、選択によって刺激を避けるという性質について研究をしました。同時に、土井君と一緒に「オルタ」のプログラミングをするなど、池上研でのアート制作にも多く関わっていました。

大学に入る前の音楽活動もそうなのですが、元々、ものづくりが好きなんです。個人的には、音楽をつくっているとき、ものをつくっているとき、研究を進めていくときのモードは似ていると思っています。特に、人工生命の研究では、基本的に「つくって理解しよう」という構成論的アプローチをとるのですが、そこでは何かしらモデルを設計したり、そのモデルを実際にロボットに載せて実験してみたりすることが多いです。そういう研究のアプローチは、音楽制作やものづくりなどのこれまでの活動と僕の中で違和感なく繋がっています。

── 土井さんの博士論文は「セイヨウミツバチの外因性および内因性バーストの実験的/理論的解析」です。

土井 ── ひと言で説明すると「セイヨウミツバチの集団行動」がテーマです。アリの場合は女王が制御しているところがありますが、蜂には中心の制御系がないし、いわゆる超個体(個体群)な振る舞いを示すと言われています。

── お二人は「オルタ」をどう見ていますか?

土井 ── 僕のALifeのイメージはもう少し抽象的なので、オルタは具体的すぎるきらいがあります。でも、具体的なのは悪いことではありません。石黒教授とも話したのですが、例えば、ウネウネと動く虫みたいなALifeをつくると、簡単に生命っぽくみえてしまうと思うんです。でも、人の形になった途端、急に判断基準が厳しくなる。だから「最も厳しい条件で勝負しよう」という狙いはありました。

升森 ── だから、池上さんも人型にこだわっているのだと思いますよ。人の認知機能の発達は人間同士のコミュニケーションに依存しているところも大きいです。そして当たり前ですが、そのコミュニケーションの方法というのは、人間同士のやりとりを通して培われてきました。だから「人型と対峙したときにしか生まれないインタラクション」があると思います。

例えば、最新のオルタは赤ちゃんがやるのと同じように人の動きの模倣を通して、人間らしい動作やオルタ自身の個性を獲得していきます。また、オルタはアートとしても捉えられますが、あくまで人工生命研究を進めていく上で研究のフォーマットに乗らない部分がアートになっているというかたちだと思います。なので、ここではアートからサイエンスへのフィードバックがあります。

よく「テクノロジーをエンターテインメントやアートに使う」という表現がなされますが、僕はそれだけでなく、オルタでの例のように、アートからサイエンスやテクノロジーのほうにフィードバックされる構造が自然だと思うし、そういうことをやりたいと個人的にも考えています。

── 最後に、池上先生からお二人が学んだことを聞かせてください。

升森 ── 池上さんはいわゆる教育者という感じではないので、学生と先生という関係というよりも一緒に研究をする共同研究者として、人工生命の研究方法を「肌で学んだ」という感じです。学内でバッタリ会っても、いきなり話題が研究の核心にフルスロットルで入っていきます。もちろん、最初は話についていけないのですが、そういうやり取りを繰り返す中で徐々に議論ができるようになってきたと感じています。そのように、学生への指導というよりも対等な研究者として手加減のない議論を投げかけてくれることから得られたものは非常に大きかったです。

土井 ── 池上さんは物理出身ですが、文学的な思考も同時にする人です。いつか三島由紀夫の『豊饒の海』の話をしてくれました。最後の第4巻『天人五衰』の冒頭で、透という青年が望遠鏡で駿河湾を観察するシーンがずっと続くんです。あらすじを書けともし言われたら、全てカットされる描写ですが(笑)、「それこそ重要なんだ」と池上さんは言っていて。枝葉末節と思われるものが本質的なところに効いてくる、そういうものを切り取れないのが僕らの世界なんだ、と。科学というのは、そうした枝葉をどんどん切っていくようなところがありますが、「そうではない科学」もあっていい、と思いながら研究をしています。

-

-

第1部:

東京大学 大学院 総合文化研究科

池上研究室

池上 高志 教授

-

-

第2部:

東京大学

大学院総合文化研究科

修士1年

廣田 隆造さん

-

-

第3部:

東京大学

大学院総合文化研究科

博士研究員 升森 敦士さん、

特任研究員 土井 樹さん

- Profile

-

- 升森 敦士(ますもり あつし)さん

-

東京大学 大学院 総合文化研究科 博士研究員

2013年慶應義塾大学環境情報学部卒業。2019年東京大学大学院総合文化研究科修了。学術博士。これまでに、主にデジタルファブリケーションや人工生命の研究に従事。

- 土井 樹(どい いつき)さん

-

東京大学 大学院 総合文化研究科 特任研究員

1989年兵庫県生まれ。2019年、東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修了。学術博士。社会の集団運動や人工システムにおける主観的時間などのテーマで研究をするとともに、アート/音楽作品の発表を行っている。

- Writer

-

神吉 弘邦(かんき ひろくに)

-

1974年生まれ。ライター/エディター。

日経BP社『日経パソコン』『日経ベストPC』編集部の後、同社のカルチャー誌『soltero』とメタローグ社の書評誌『recoreco』の創刊編集を担当。デザイン誌『AXIS』編集部を経て2010年よりフリー。広義のデザインをキーワードに、カルチャー誌、建築誌などの媒体で編集・執筆活動を行う。

2018年8月より、アマナ「NATURE & SCIENCE」編集長。 - URL: https://nature-and-science.jp/