JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Laboratories

- 研究室紹介

生き物の進化から学び、科学技術の発展を加速する。

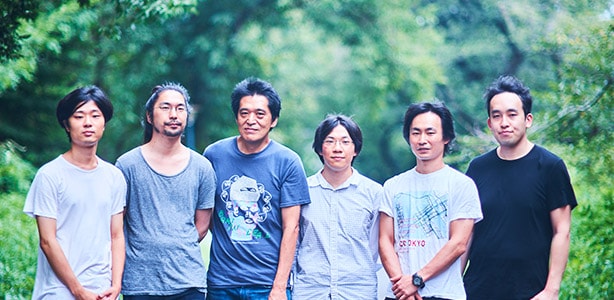

- 東京大学 大学院 総合文化研究科 池上研究室

- 第2部:

- 東京大学 大学院 総合文化研究科 修士1年

- 廣田 隆造さん

- 2019.10.31

複雑系科学の研究者として「生命とは何か」という究極の問いに挑む、東京大学大学院の池上高志教授。アーティストとしても国内外で知られ、音楽家や写真家と共同アートプロジェクトに取り組むなど、その活躍は多岐にわたる。近年では、大阪大学の石黒 浩教授との共同研究として、オペラの舞台にも上がるアンドロイド「オルタ(Alter)」を開発、バージョンアップを重ねている。研究者とアーティストで、自身のスタンスに違いはないとする池上氏が語ったのは「生と死」の問題。研究室が生み出すALife(人工生命)で、それらに立ち向かえるのか。

(インタビュー・文/神吉弘邦 写真/黒滝千里〈アマナ〉)

-

-

第1部:

東京大学 大学院 総合文化研究科

池上研究室

池上 高志 教授

-

-

第2部:

東京大学

大学院総合文化研究科

修士1年

廣田 隆造さん

-

-

第3部:

東京大学

大学院総合文化研究科

博士研究員 升森 敦士さん、

特任研究員 土井 樹さん

── 池上研究室を選んだ理由を教えてください。

廣田 ── 入学したときは文系でした。東大では学部1・2年生のときは教養課程といって、専門に縛られずいろんな科目が選択できます。さまざまな授業のなかで最も訳がわからなかったのが、池上さんが文系の学生に向けてやっていた物理科学の授業でした。そのとき「この人はなんだか違うな」と惹かれたのがきっかけです。

── 今はどういう研究をしていますか?

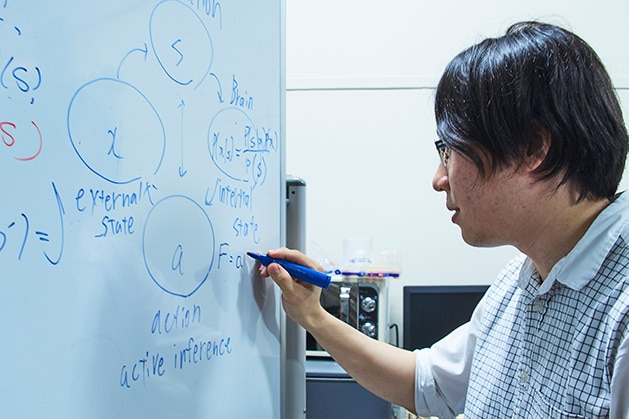

廣田 ── 英国の脳科学者、カール・フリストンが2005年頃から提唱している「自由エネルギー原理(free energy principle)」に関する研究です。これは脳で起こっていることや人の振る舞い、ダイナミクスを説明する統一原理のようなものですが、現在は脳の理論というだけではなく、生命体一般に成り立つことではないかと言われています。

僕は以前から「脳のここがこうなっていて……」といった細かい仕組みではなく、もっと生命の根本的なところを見たいと考えていました。自由エネルギー原理に関する研究は、きっとALifeをつくる際の一つの指針にもなり得るので、研究室で最初に「やりたい!」と手を挙げました。

── 現在の研究は実社会でどういうものに役立つと考えていますか?

廣田 ── 僕自身の見解は、脳や生命のことがわかれば、それだけで十分な価値があるというものです。精神医学の方面では、この理論から鬱病や統合失調症について解き明かそうという動きもありますし、全く別の製造業からの関心も高いようです。

── 池上先生ならでは教え方というものはあるのでしょうか。

廣田 ── 先ほどの文系向けの授業もそうですが、基本的に情報たっぷり。池上さんの言葉だと「Massive Data Flow(爆発的な情報の流れ)」ということになりますが、向こうから来る情報が、量的にも、質的にもすごい(笑)。

── この研究室で得たものは?

廣田 ── まだそれほど長く在籍しているわけではないので、これから得たいものということになりますが、一つは「とりあえずつくってみる」というフットワーク、一歩目の軽さですね。ALife自体そうですが、「つくってみてわかる」という理解の方法です。もう一つは、領域を跨(また)ぐこと。池上さんは「trans-disciplinary(領域横断的)」と言っていますが、そうした学問へのスピリットを学びたいです。

── 今後の目標を聞かせてください。

廣田 ── inter-disciplinaryという言葉で語られる「学際性」というものがあります。これは「別々の分野の専門家同士が協力して研究する」という意味ですが、僕がなりたいのは、やはりtrans-disciplinaryの研究者、「一人で学際研究をやれる人間」です。

それは、文系と理系の境目をなくすことでもあります。ここで研究されている生命あるいは脳の話は、決して一つの領域では完結しない問題です。哲学的な議論もしばしば起こります。科学で何かわかったとき、それが「どういうことなのか」をわかるため、哲学の力が必要だと考えています。

-

-

第1部:

東京大学 大学院 総合文化研究科

池上研究室

池上 高志 教授

-

-

第2部:

東京大学

大学院総合文化研究科

修士1年

廣田 隆造さん

-

-

第3部:

東京大学

大学院総合文化研究科

博士研究員 升森 敦士さん、

特任研究員 土井 樹さん

- Profile

- 廣田 隆造(ひろた りゅうぞう)さん

-

東京大学 大学院 総合文化研究科 修士1年

1995年神奈川県生まれ。2019年東京大学教養学部学際科学科卒。

- Writer

-

神吉 弘邦(かんき ひろくに)

-

1974年生まれ。ライター/エディター。

日経BP社『日経パソコン』『日経ベストPC』編集部の後、同社のカルチャー誌『soltero』とメタローグ社の書評誌『recoreco』の創刊編集を担当。デザイン誌『AXIS』編集部を経て2010年よりフリー。広義のデザインをキーワードに、カルチャー誌、建築誌などの媒体で編集・執筆活動を行う。

2018年8月より、アマナ「NATURE & SCIENCE」編集長。 - URL: https://nature-and-science.jp/