JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Laboratories

- 研究室紹介

生物をまねて高速泳法を創出、バレーボールの最適なボールも実現

~ 流体力学をスポーツに応用

- 工学院大学 工学部機械工学科 スポーツ流体研究室

- 第1部:

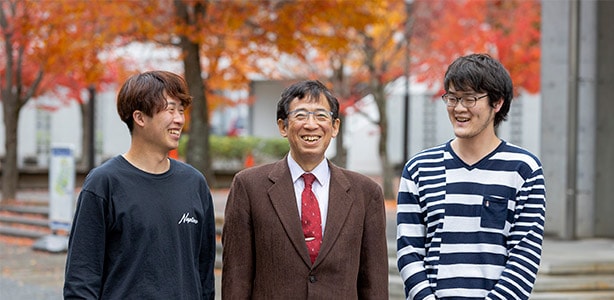

- 伊藤 慎一郎

- 2021.02.19

空気や水の流れを数学的に解く流体力学。機械系で数学を扱うことが好きだったという伊藤慎一郎教授は、機械システムの効率を上げるために流体力学を駆使してきたが、スクリューのプロペラ形状を改良しても効率は2〜3%しか上がらなかった。そこで、機械システムの改良から生物へと研究対象を変えた。空を飛ぶ鳥や水中を泳ぐ魚などに目を移すと、わからないことばかりで、いつしか生物を取り巻く流体力学にのめり込むようになっていった。特に生物の泳ぎ方から多くを学び、その結果をスポーツに活かすようになった。流体力学を切り口に伊藤教授は、研究が実践につながる面白さを学生に伝えていく。

(インタビュー・文/津田 建二 写真/太田 篤志〈アマナ〉)

-

-

第1部:

工学院大学

工学部 機械工学科

スポーツ流体研究室 教授

伊藤 慎一郎

-

-

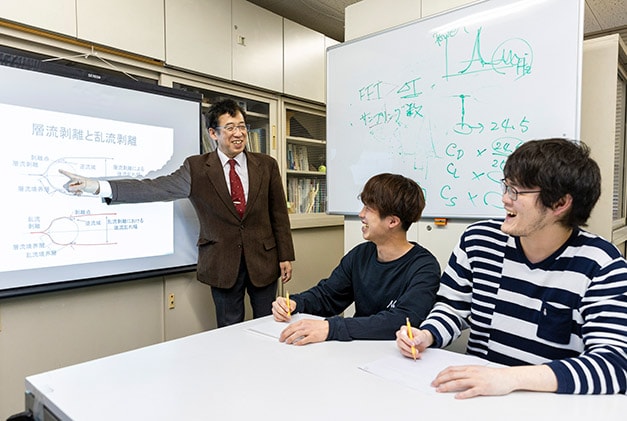

第2部:

工学院大学

工学部 機械工学科

スポーツ流体研究室

高野 芙巳生さん、

竹岡 拓海さん

生物の泳ぎ方から道が開けた

── 流体力学は、流れの運動方程式を解いて流れる様子を可視化する学問ですが、流体力学に興味を持つようになった経緯を教えてください。

伊藤 ── 元々数学が好きだったからです。東京大学の機械工学科に進学していたため、数学を駆使する分野として流体力学を選びました。卒業研究も流体力学の研究室でした。修士課程まで進んだ後、日産自動車に就職し、座間工場の塗装課に配属されましたが、1年で自分には向かないと考え、博士課程に入り直しました。博士課程を終えた頃はスクリューの効率を2〜3%上げる研究・開発をしていましたが、こうした研究は重箱の隅をつつくようなレベルの話である気がして、一度、流体力学に興味を失いかけました。

伊藤 ── そこで、改めて自分の好きなことをしようと中学・高校時代を思い返してみると、自分は生き物が好きだから、生き物の流体力学に取り組んでみようと思うようになりました。1997年の頃です。最初はペンギンやホタテ貝の泳ぎ方から始めました。鳥の飛び方や魚の泳ぎ方の研究は、ブルーオーシャンで、わからないことだらけでした。これは面白いと思い、生物の流体力学にのめり込むようになりました。

生物の流体力学を研究してみると同好の士というべき仲間ができたので、研究会を立ち上げました。さらに2013年には、エアロ・アクアバイオメカニズム学会を創設し、初代の学会長になりました。生き物の泳ぎ方や、生き物に関する流体力学を研究する学会です。

こう話すと生き物の流体力学の研究に舵を切ってからは、とんとん拍子に展望が開けたように思えるでしょうが、最初の頃は全く思うようにいきませんでした。東大の博士課程を修了した後に防衛大学の教師になり、最初はペンギンやホタテ貝の泳ぎ方を研究していましたが、そのような研究は遊びだと言われました。また、潜水艦の研究をやってほしいとも言われたのですが断ったため、孤立してしまいました。それでも私は生き物の泳ぎ方を研究し続けました。

伊藤 ── そのような中、「所さんの目がテン」というテレビ番組のプロデューサーから、「スッポンとカメの違いを教えてほしい」という取材を受けました。泳ぎの違いや形態の違いなどを述べたのですが、スッポンとカメをいただいたので、カメサイズの回流水槽という流水水槽を使って、両者の泳ぎ方を研究してみました。そうすると、スッポンとカメは形態こそ違いますが、解析してみると泳ぎ方の本質は同じであることがわかりました。また、人間は「歩く」と「走る」という動きをしますが、スッポンたちの泳ぎ方にも「歩くというレベルの泳ぎ方」と「走るというレベルの泳ぎ方」がありました。歩くレベルの泳ぎ方は最小エネルギーの動きで、走るレベルの泳ぎ方は最大速度での動き方です。これはスッポンたちの泳ぎ方を数式で表わして解析した結果、わかったことなのです。

伊藤 ── その後、防衛大学の水泳の先生と学内委員会で知り合ったので、スッポンの泳ぎ方の解明から得た数式を人間の水泳のフォームに当てはめてみたところ、スッポンと同じように、歩くレベルの泳ぎ方と走るレベルの泳ぎ方があることを見つけました。さらに、これまでの人間の泳ぎ方は歩くレベルの泳ぎ方であり、走るレベルの泳ぎ方になっていないことに気がつきました。唯一、イアン・ソープ選手が走るレベルの泳ぎ方に近く、彼は2000年のシドニー大会などオリンピックで5つの金メダルを取るなど活躍しました。そして彼の成績こそが走るレベルの泳ぎ方があるという、私の理論の正しさを証明してくれました。この理論を4年に一度開催される水泳の国際会議で2002年に発表し、日本人初の最優秀賞をいただきました。

伊藤 ── スッポンやカメを研究していた当時は誰も興味を持たなかったのに、これが人間にも当てはまるとなると、がぜん注目が集まりました。テレビ番組でも紹介されるようになり、スッポン泳法の名前がつくと、日本の水泳界でも私の理論を取り入れるようになって、2004年、2008年の北京オリンピックで日本の選手が採用してくれたのです。これをきっかけにして、スポーツの流体力学を研究するようになりました。

水泳から球技の世界へ

|

── イアン・ソープ選手の競技種目である自由形では、効果があるようですが、他の泳法でも効果を確かめられたのでしょうか。

伊藤 ── クロールの泳ぎ方は、昔はS字を描くように腕で水をかいていました。揚力泳法と呼ばれる泳ぎ方です。これをS字ではなく直線を描くように腕で水をかくのです。これは抗力泳法と呼ばれています。平泳ぎも昔は腕を少し横に広げるようにした後に水をかいていましたが、北島康介選手は横に広げず直線的に水をかいていました。最近、成長著しい渡辺一平選手も抗力泳法を使っています。

背泳ぎも同様です。体の横で直線的に水をかくようにします。バタフライでは、チキンホールと呼ぶカギの形のように水をかくようにしていましたが、直線的に水をかくように変えました。今のほとんどの選手が抗力泳法で泳いでいます。

── 先生は水泳以外にどのようなスポーツに流体力学を応用されていますか。

伊藤 ── 現在研究の対象としているのは、バレーボールやサッカー、テニスなどの球技です。本当は水泳をもっと研究したかったのですが、工学院大学にはプールがないため、今はボールの研究をやっています。きっかけは、スポーツの流体力学を研究し始めたバレーボールやサッカーの先生方と知り合いになったことです。研究者を集めて活動していたら、2015年に日本機械学会スポーツ工学・ヒューマンダイナミックス部門の初代部門長になりました。

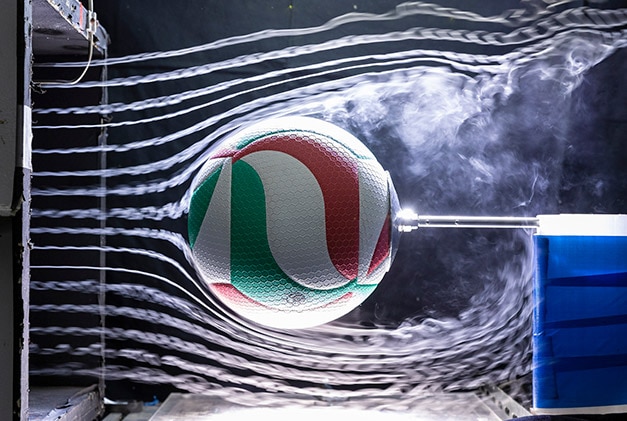

今はバレーボールの球を製造しているモルテン社から新しいボールの開発を依頼されています。現在、モルテン社が供給している「フリスタティック」というブランドのボールは私がデザインしました。今回の開発では、ラリーの応酬が続くようなボールを目指しているのですが、その背景に一発のサーブで決まるようなバレーボールの試合はつまらないという理由があります。では、どういうサーブが一発で決まるのかというと、ボールを打った選手が思いもよらない変化を起こすサーブです。それを防ぐために、選手が狙ったところにきちんと届くボールが求められているのです。

バレーボールには無回転のフローターサーブというサーブがあります。フローターサーブは相手の手元にくるとフラフラとブレる特性を持っています。現在のモルテン社のボールは、このフローターサーブが効くボールになっているため、それを避けるようなボールを開発する訳です。

オリンピックで使われるミカサ社の公式ボールは、高速時にはブレるものの、相手選手の手元にくるときはブレません。しかし、モルテン社のボールは低速時でもブレるため、相手選手の手元で変化するのです。

プロリーグではミカサのボールが使われ、ママさんリーグや中高生の競技ではモルテンとミカサのボールが使われるなど、現在は大会別に使用するボールがすみ分けられている状況です。そこでオリンピックでも使えるようなボールを開発したいと、モルテン社ではボールの表面のパターンを変えたり、表面形状を変えたりすることでミカサと同様のブレないボールの開発に取り組んでいるのです。私はここに流体力学のノウハウを役立てて所望のボールを実現しようと考えています。

── 空気や水の流れをどうやって可視化するのでしょうか。

伊藤 ── ボールの表面に色つきの油膜を塗ってその流れを観測したり、煙を流したりして観測します。図1に油膜を塗って空気の流れを観測する実験の様子を示します。この流れの観測結果を、運動方程式を立てて解析します。

|

さらなるスポーツや用具の解析への取り組み

|

── スピードスケートやスキーでは流体力学を応用してみましたか。

伊藤 ── ジャンプ競技の姿勢を研究してみたことはあります。V字飛行でジャンプするときに、どのような姿勢がよいのか計算してみたところ、現在の水平姿勢よりもっと前につんのめる姿勢にすれば飛距離が出ると判明しました。しかし、選手にとって前傾姿勢は怖いので、水平姿勢が精一杯だと思います。

フィギュアスケートは条件が多いため、解析することが難しいです。トゥループやアクセル、サルコウなど、ジャンプの仕方が複数種類あります。スケート靴のエッジの利かせ方によって回転が違い、エッジの内側で蹴るのか、エッジの外側で蹴るのか、またエッジの前で蹴るのか後ろで蹴るのかによっても回転のかかり方が違います。少なくとも4通りの飛び方があり、ジャンプの種類によってどういう角度で飛ぶのかという指示があるなど、あまりにも条件が多様なので、手をつけるのが難しいのです。

── フィギュアスケートでのジャンプを想定すると、流体力学というよりも、手を広げたり閉じたりして回転速度を変えるので慣性モーメントのように機械的な力学を使われるような気がしますが。

伊藤 ── そうですね。フィギュアスケートの動きの解析は機械的な力学で表現します。一方、スピードスケートにとって重要な空気の流れは、流体力学で解析できます。スピードスケートで重要なのは、なんといってもウェアです。そこでウェアについても調べてみました。結果的にスピード社のレーザーレーサーを着るのが一番よい記録が出るという結論になりました。今はほとんどの選手がこのウェアを着ていますが、レースが終わるとみんなファスナーを下ろして前を開けますよね。それだけ体をきつく締めているからです。

ウェア用のよい生地が見つかったから、一緒に開発しましょうと、日本の企業に申し入れたのですが、まだ色よい返事はいただけていません。

── 他のスポーツの事例として何かありますか。

伊藤 ── スポーツ用品各社から出ている硬式テニスボールについても研究してみました。調べてみると摩耗しやすさなど、メーカーによりいろいろ違いがあることがわかりました。摩耗するとボールの回転が変化しやすくなります。プロのテニス選手のボールは使い捨てですが、アマチュアはボールをできるだけ長く使いたいので、使い古してもなるべく回転が変わらないボールが求められます。

他には、モルテン社のサッカーボールについても研究しています。昔のサッカーボールは白黒の五角形のパターンを描いたボールでしたが、今は、4年ごとのワールドカップで新しいパターンのボールが出てくるようになりました。もはや昔の白黒パターンはありません。表面の粗さも違いますし、昔は牛革でしたが今は合成皮革です。

バレーボールと同じように、一時期、サッカーでもブレ玉シュートがはやりましたが、プロリーグでは嫌われました。ブレ玉シュートは、あえてキーパーを目がけて打ちました。取れるものなら取ってみろ、という感じでしたが、偶然に左右される要素が強すぎました。また若年層からブレ玉シュートを練習するようになりましたが、サッカーのあるべき姿はこれでよいのか、という考えが出てきたのです。偶然に頼るより本当のサッカー技術を磨くべきではないか、という考えに到達し、シュートはキーパーのいない所を狙うようになりました。この結果、ブレないボールが求められるように変わりました。

── スポーツ以外では、生物への応用についての研究はいかがですか。

伊藤 ── 生き物では渡り鳥やプラナリア*1の動きについて研究しています。ナメクジよりも動きが速いので、ナメクジとの違いや高速遊泳について研究しています。

流体力学の応用でいずれ社会へ貢献

|

── 最近では3D-CADが登場し、コンピュータ計算が簡単にできるようになってきました。流体力学はナビエ-ストークスの方程式を解くわけですが、これまでの先生のお話の中でCADを使うという話題が出てこないように感じました。

伊藤 ── どちらかと言えば私は3D-CADよりも実験系の人間ですので、Star-CCMというCFD(数値流体解析:Computational Fluid Dynamics)ソフトウェアを使って、水泳のスタートやターン、飛び込みの状況を計算することはありますが、検証にはやはり風洞実験を使います。

── 動きをデータ化するのですか。

伊藤 ── 動いているものをデータ化することは難しいです。動いているものを記述する場合には非定常状態の流体力学が必要になりますが、形が時々刻々と変化していくので、計算が難しくなるため、CFDで計算している人は極めて少ないと思います。

── 最近ではコンピュータの能力が上がって計算できるようになったようですが。

伊藤 ── 富岳のようなスーパーコンピュータを使える環境にあれば可能ですが、コストがかかりますので、自分の持てる研究資材を使うことになります。そうすると最も手っ取り早い手法が実験になります。

風洞実験した後の解析ツールとしては、ダートフィッシュ・ソフトウェアなどがあります。実際の映像を解析するためのソフトウェアです。私は、ナビエ-ストークスなどの微分方程式を解いて数値計算するのではなく、力学的なモデルを立てて、解析的に解ける方程式を解くようにしています。この方が計算負荷は少なく、解きやすいからです。これが私の手法です。この方がわかりやすいと思います。

── この流体力学の応用研究をもっと広げるとすれば、今後はどのような方向に向かうのでしょうか。

伊藤 ── 現在はボールの性能を上げることを追求していますが、新しいボールが出てくるので、さらに新しい知見が出てきています。スポーツ以外の研究テーマとして、ドローンの羽をどうすればもっとよく飛ぶようになりますか、という問い合わせもいただきます。

── 最後に、学生に対するメッセージをいただけますか。

伊藤 ── 自分で考えて実行しなさいと言っています。今の学生は7割くらいわかると、それで満足してしまいます。7割で満足する人と10割までわからないと満足しない人とは将来大きく差がつきます。ですから7割で満足するなと言っています。ここは厳しく指導しています。

また、学生に対してはロングスパンの夢を持ちなさい、と常に言っています。ショートスパンだとすぐに実現できて夢を失ってしまうからです。自分が40歳、50歳になった時に、どういう生き方をしているのか、ロングスパンの夢を持っていれば、自分を見失うことなくさらに磨くことができます。

-

-

第1部:

工学院大学

工学部 機械工学科

スポーツ流体研究室 教授

伊藤 慎一郎

-

-

第2部:

工学院大学

工学部 機械工学科

スポーツ流体研究室

高野 芙巳生さん、

竹岡 拓海さん

[ 脚注 ]

- *1 プラナリア:

- 扁平なナメクジのような小さな動物。表面に繊毛があり、この運動によって渦ができることからウズムシとも呼ばれる。切っても切っても再生するという特長がある。

- Profile

-

伊藤 慎一郎(いとう しんいちろう)

-

工学院大学教授

1979年東京大学工学部機械工学科卒業,1981年東京大学大学院工学系研究科機械工学専門修士課程修了,1年間の日産自動車勤務を経て1986年東京大学大学院工学系研究科舶用機械工学専門修士課程修了博士課程修了,工学博士,同年より防衛大学校機械工学教室助手,講師を経て2009年より工学院大学工学部機械工学科教授,2016~18年,同大学大学院機械工学専攻・専攻長,2011~13年エアロ・アクアバイオメカニズム学会会長,2014年パラリンピック・マルチサポート委員長,2014~15年日本機械学会スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門部門長,2020年可視化情報学会会長.生物の泳ぎと飛び,スポーツの流体力学(水泳,バレーボール,サッカーボール等),流れの可視化に関する研究に従事。

- Writer

-

津田 建二(つだ けんじ)

-

国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト。

現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。

30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。

半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2025」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。

- URL: http://newsandchips.com/