JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

半導体とは何か ─ 基礎材料から回路、システムまで

- 文/津田 建二

- 2021.11.18

最近は半導体ブームである。新聞やテレビ、ラジオでさえも「最近の半導体不足はどうなっているのか」を論じている。改めて「半導体とは何か」、「なぜ重要なのか」という質問も増えている。また、半導体という言葉の使われ方と意味が少しずつ変わってきている。かつては半導体材料を意味していたが、最近では半導体集積回路のことを単に半導体、あるいはシリコンと呼ぶことが多い。半導体の持つ役割も変わってきた。かつては産業のコメといっていたが、今は社会システムの「心臓」、「神経」、「頭脳」とも呼ばれている。これらのことを踏まえ、半導体の基礎とその言葉の意味を考えてみよう。

改めて「半導体とは何か」と問われると、読んで字のごとく、半分導体という意味である。つまり電気をよく通す金属などの導体と、電気を通さないガラスなどの絶縁体との中間の物質が半導体である。しかし、これだけではだから何なの?となってしまう。中間の性質を利用すると何ができるのかをもう少し解説しよう。

p型とn型で電流をコントロールできる

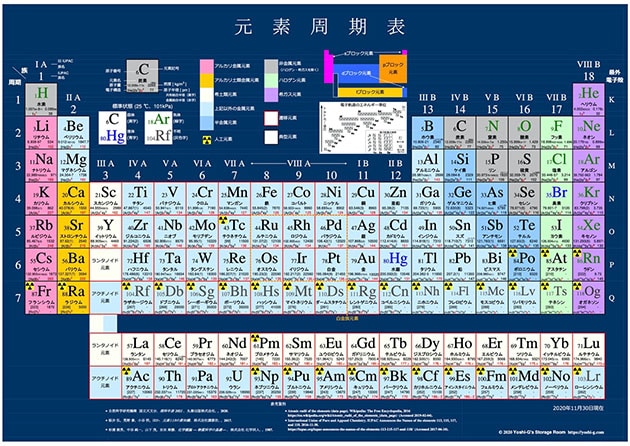

半分導体であるというこの性質は、時には電気を流し、時には電気を止めるというスイッチの役割を担えるのではないだろうかと考えられる。例えば、周期律表(図1)から見て、半導体である4価のシリコン(Si)にリン(P)やヒ素(As)の5価の物質を混ぜると、電子がいっぱい生成され電気をよく通すn型半導体になる。これに対して、シリコンにホウ素(B)やガリウム(Ga)などの3価の物質を混ぜると、これも電気をよく通すが正孔(電子の抜け殻)がいっぱいのp型半導体になる。n型、p型とも電気を通すので導体に近いと言える。電子はマイナス、正孔はプラスの特性を持つ。

- [図1]元素の周期律表

- 半導体材料は4価になるように組み合わせる

©2020 Yoshi-G’s Storage Room

これらのp型とn型をうまく組み合わせれば、電気をいっぱい流す、少しだけ流す、ピタリと止めるという具合に電気を調節できるようになるだろうと戦前の科学者は考えた。そしてp型とn型をくっつけてしまえば(pn接合と呼ぶ)、pにプラスの電圧をかけると電流が流れ、ゼロあるいはマイナスにすると電流が流れないという現象が起きる。つまり、pn接合を作れば電流を止めたり流したりすることができるのだ。

シリコンは砂から作る

半導体材料をp型、n型という物質に変えれば、どうやら電流をコントロールできそうだ。そして半導体材料には4価の元素を使えばよいのだろうということになる。4価の元素はプラスやマイナスのイオンになりにくい共有結合*1の材料である。半導体の材料として、昔は4価のゲルマニウム(Ge)が使われた。しかし、半導体としての性質を保てる温度が低く、せいぜい60度程度までしか使えなかった。そこで登場したのがシリコン(Si)だ。シリコンだと150度の温度でも性質は変わらない。つまり実用に耐えうるのである。

シリコン元素は元々、砂(酸化シリコン)に大量に含まれている(図2)から、資源が枯渇することは考えなくてよい。実際には、砂を還元してシリコンを作るが、結晶の向きを揃えなければ単結晶にはならない。このため単に還元しても、小さな結晶がバラバラの向きに多く存在する多結晶の材料しかできない。そこで多結晶シリコンをるつぼの中で千数百度に加熱して溶かし、ゆっくりと冷やしながら1つの方向に再結晶させていくという方法で単結晶シリコンが作られている。

ただ、半導体材料には4価の元素しか使えないわけではない。3価と5価の元素を1対1に混ぜてピタリと4価になるように組み合わせるとやはり半導体になる。3価のGa(ガリウム)と5価のAs(ヒ素)を組み合わせると高周波の増幅器や発振器に使われるGaAs半導体になる。同様にGaとN(窒素)を組み合わせると、LEDの材料であるGaN半導体になる。光通信では、InP(インジウムリン)やもっと複雑なAlGaPやAlGaAsなどの組み合わせもある。ただし後述するように問題も多い。

制御端子を追加してトランジスタが誕生

p型とn型で電流をコントロールできるのは確かだが、p型とn型の半導体だけでは、電流を流したり止めたりするのに、向きを変えなくてはならないため、面倒だ。そこで、電気を加える向きを変えずに与えるか与えないかだけで電流を止めたり流したりできないものか。こう考えて作った装置(デバイス)がトランジスタである。

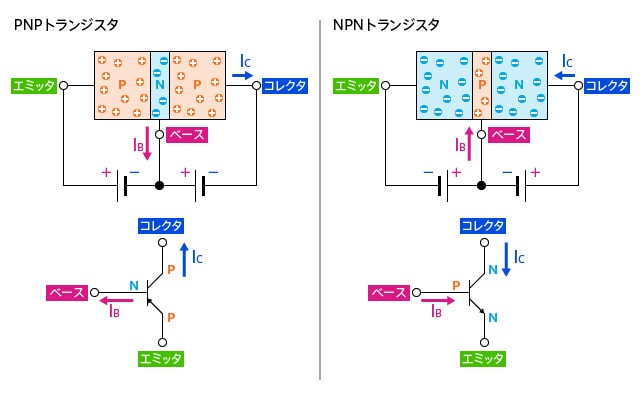

- [図3]pnpトランジスタ(左)とnpnトランジスタ(右)

- 出典:【トランジスタとは?】『特徴』や『動作原理』などを分かりやすく説明します!を基に作成

p型とn型とp型を並べてpnp構造(図3左)を作り、n型部分をできるだけ薄く細くすると条件によっては片方のp型からもう1つのp型へ電気が流れるのではないか。こう考えて誕生したのが点接触トランジスタである。これはAT&T(アメリカ)のベル電話研究所にいた3名の研究者の内、リーダーのショックレイ氏が出張で留守の間に部下のバーディーン氏とブラッテン氏の2名がトランジスタ動作、すなわちスイッチと電流増幅作用を発見した。

さらにn型(コレクタ)、p型(ベース)、n型(エミッタ)を接合(図3右)させて実用化へとつなげた。この接合型トランジスタを提案し発明したのが上司であったショックレイ氏であった。自分が留守の間に、部下に先にトランジスタ動作を発見されて悔しさいっぱいになり工業化への道を発明したのである。

ただし、最初のトランジスタはpnp構造だったが、npnの方が性能は良い。トランジスタは次のように動作する。エミッタをゼロボルト(V)、コレクタにプラスの電圧をかけてもベースがゼロ電圧だと、コレクタからエミッタには電流は流れない。しかしベースにプラスの電圧をかけるとpn接合(ベース-エミッタ間)に電流が流れ、コレクタからエミッタに電流が増幅されて流れるようになる。つまり、ベースにわずかな電圧(0.7V以上)を加える時だけ電流が流れることから、ベース電圧だけでトランジスタに流れる電流を止めたり流したりできる。

バイポーラからMOSへ

歴史的に半導体産業は、pnpやnpnというバイポーラトランジスタから始まった。また単体のトランジスタから複数のトランジスタを1チップに集積する集積回路へと進むにつれ、バイポーラトランジスタから、やがてMOSトランジスタ型に変わっていった。MOSトランジスタの方が3つの端子を表面から取り出す場合の面積が少なくて済んだからだ。つまりMOSトランジスタは小さな面積でたくさんのトランジスタを集積しやすいのである。

単体のトランジスタができるとそれらを組み合わせてシリコン上に回路を構成できるようになる。できるだけ多くのトランジスタを集積しやすくすると回路としてのメリットは多い。

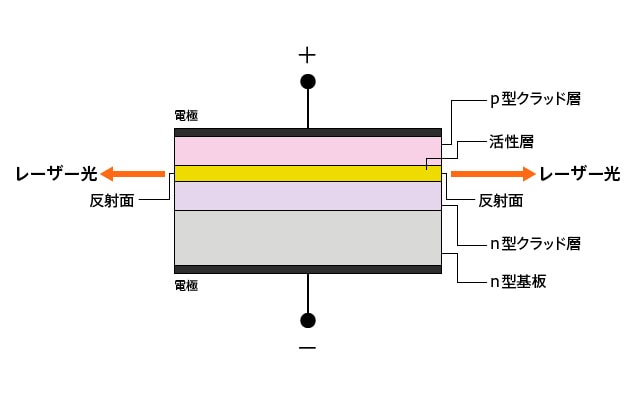

また、トランジスタの誕生と共に、GaAsやInPなどの化合物半導体の開発も活発になってきた。特にシリコンは光らない(正確には光が非常に弱い)ため、GaAsやInPなどの半導体はレーザーやLED(発光ダイオード)などで実用化が進んだ。1970〜80年代は光ファイバと共に、レーザーを通信機に使うことで、無中継で数十kmも光信号を送ることができ、基地局から基地局への幹線通信として世界中で使われるようになった。世界中が海を経て光ファイバで今は結ばれており、遅延を感じることなくアメリカやヨーロッパとストレスなくインターネットで通信できるようになった。

- [図4]半導体レーザーの概念図

- 出典:半導体レーザ(レーザーダイオード)の仕組みとはを基に作成

半導体の主流はやはりシリコン

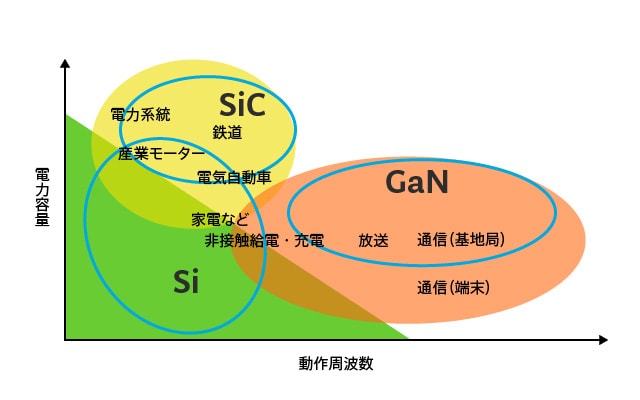

しかし、化合物半導体は決して半導体の主流にはなれなかった。今でもSiCやGaNを次世代半導体と表現するメディアを見かけるが、これは間違い。次世代でさえシリコンが主流になるからだ。SiCやGaNあるいはGa₂O₃などの化合物半導体はシリコンよりも絶縁耐圧が10倍も高いためパワートランジスタやダイオードなどには使われるが、シリコンを置き換える主流にはなりえない。コストが高いからだ。SiCはシリコンの10倍も高く、結晶欠陥も多い。光デバイスとパワー半導体以外はメリットが少ない。

このような例は他にもある。今後、自動車に大量に使われるレーダー用の高周波半導体は、10年前はGaAs材料で生産されていたがコストが高く普及しなかった。SiGe半導体の開発で少し安くなったが、まだ高かった。そして最終的にシリコンのCMOS技術で製造できるようになりコストが安くなり普及するようになってきた。つまりGaAsからシリコンに置き換わったのである。かつてのICでもそうだった。筆者はGaAs ICを最初に商用化したカリフォルニアのVitesse Semiconductor(アメリカ)を取材したが、GaAs ICを諦めシリコンの高速CMOSネットワーク用IC生産に切り替えた。その理由を同社のCEOに伺ったところ「0.25µmプロセス以降にシリコンCMOSに性能面で負けたためにGaAsから撤退した」と答えている。

シリコン以外の半導体は、なぜコストが高いのか。シリコンは1つの元素からなる単純な半導体である。しかし化合物半導体は別の元素同士を無理やりくっつけて4価になるように調整して作る。しかも各元素の性質が異なるため、調整は簡単ではない。例えばGaとAsをそれぞれ溶かして同じモル数、原子量で混ぜ合わせても蒸気圧がそれぞれ違うため、Asだけが蒸発しやすく常温に戻すと1対1になっていないことが多かった。そこで蒸気圧をそれぞれ変えながら調整すると、どうしても生産工程が複雑になりコスト的には高くつく。今注目されているSiCは高温にしても液体にならず、るつぼは使えない。高温で固体から気体に変わる昇華法という特殊な方法で製造するしかなく生産性が悪い。特殊な製造法にコストがかかることは工業の常識である。つまりコスト的にはシリコンにはかなわない。

- [図5]SiCやGaNあるいはGa₂O₃などの化合物半導体の使用分野

- 出典:低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクトを基に作成

そして集積回路へ

シリコンの集積回路(IC: Integrated Circuit)は、当初はバイポーラ型から始まったが、次第にMOS型、それもCMOS型へと移っていった。ICは、デジタル化と馴染みやすかったからだ。例えばMOSトランジスタをシリコン上に1個集積しても10個集積してもそれほど面積は大きくならない。最近の最先端チップは、200㎟程度の上に100億個集積したものまである。トランジスタ1個を微細化でどんどん小さくしてきたからだ。

また、デジタル回路では、1と0を、電流が流れる(オン)、流れない(オフ)に対応することによって表現できるため、トランジスタはスイッチの役割を果たしている。チップの集積度はトランジスタ数で表現されることが多いが、このことは1と0を100億個も表現できることを意味している。

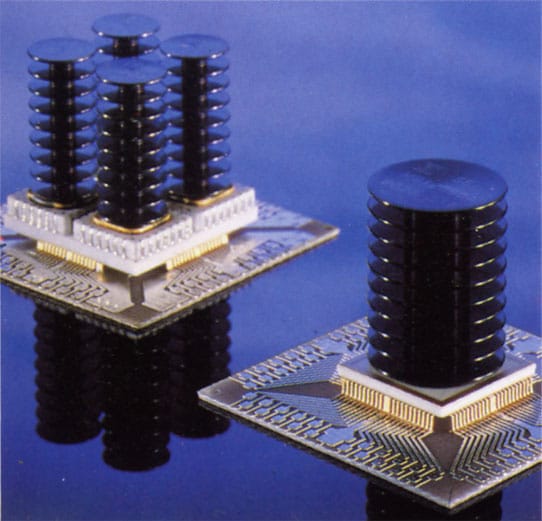

デジタル集積回路では、昔はバイポーラ型のTTL(Transistor-transistor logic)回路を構成していたが、抵抗負荷のnチャンネルMOS型、pチャンネルMOS型などへ移った。しかし、電流は1状態でも0状態でもわずかだが流れていた。しかも性能はそれほど速くない。そのため高速のコンピュータシステムに使われる基本論理回路としてはECL(Emitter-coupled logic)が主流だった。この論理回路は高速だが、常に電流を流しっぱなしだったため、パワートランジスタのように発熱し放熱フィンが必須となることから、コンピュータ設計はもっぱら熱設計が重要だった。

- [図6]ECLを使ったLSIの例

- 出典:卓越研究データベース

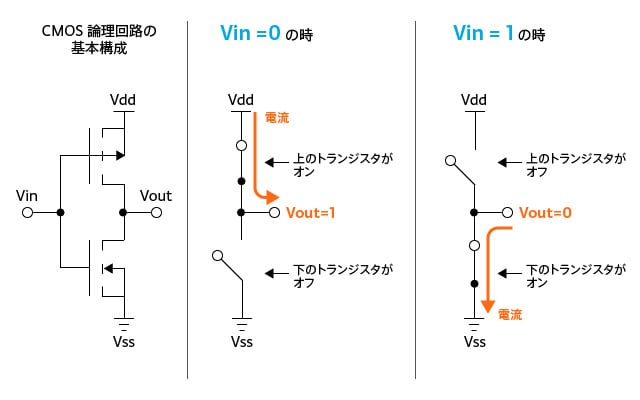

CMOSの主流は崩れない

そしてECLに代わりCMOS論理回路が使われるようになった。CMOS論理回路は、図7のようにpチャンネルMOSトランジスタ(上)とnチャンネルトランジスタ(下)を直列に接続した構造を持つが、この技術の優れている所は、ゲート電圧がゼロボルト(0)でもVdd電圧(1)でも、Vddからアースまでの貫通電流は流れないことだ。つまり1状態でも0状態でも電流が流れない。

図7を見ていただきたい。ゲート電圧Vinがゼロの時(図7:Vin=0)はVddからの電圧によって電流はpチャンネルMOSに流れVoutの電圧がVddと同じになる。下側のnチャンネルMOSトランジスタはオフのままだからである。ここにVinにVddの電圧を加える(図7:Vin=1)と、下のnチャンネルMOSがオンし、上のpMOSには電流が流れないオフ状態になり、Voutはゼロボルトになる。だから1でも0でも貫通電流は流れない。

CMOS以外の論理回路では、1か0の時、あるいは両方の時でも常時電流が流れていた。CMOSはいずれの状態でも電流は流れないため、消費電流が圧倒的に低いのである。

ただし、スイッチを1から0へ、あるいは0から1へ切り替える時は、一瞬CMOSに貫通電流が流れる。このため回路のスイッチを切り替える頻度(周波数)が高ければ高いほど貫通電流は増えていく。CMOS回路が動作時でクロック周波数を上げるたびに消費電流が増えてくるのはこのためだ。大規模なCMOS LSIでは、消費電力を下げるために必要最小限の周波数に落とすことによって消費電力を下げている。

現在はほとんど全てのLSIはCMOS論理回路を採用しており、DRAMメモリでさえもメモリセル以外の回路にはCMOS技術を使っている。マイクロプロセッサなどに集積されるSRAMの基本回路はもちろんCMOSのフリップフロップ*2基本回路を使っている。

このような大規模なLSIではシリコンのCMOS技術が主流となり、シリコン以外の他の半導体材料が使われることはまずない。というのは、コストの問題と製造プロセスでシリコンに向いた300mmの大口径ウェーハを使えるためだ。LEDやレーザーダイオードなどの光半導体以外の化合物半導体は、300mmウェーハを実現できずコスト的にも太刀打ちできない。

結局、光半導体以外の化合物半導体は、シリコンでは実現しにくい用途に限って使われるようになってきている。代表的な例がSiCパワー半導体だ。コストはシリコンの数倍~10倍も高いが、高周波動作が可能なため周辺の受動部品を小さくでき、しかも損失がシリコンのIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)よりも少ないというメリットから、電気自動車(EV)のオンボードチャージャーや、EV用の急速充電設備などに徐々に使われ始めている。

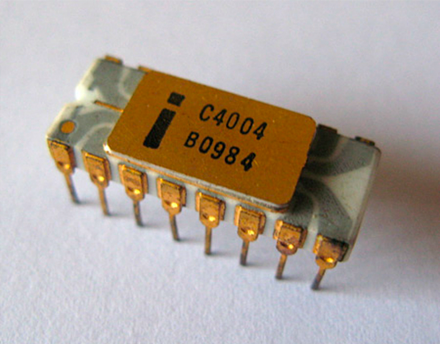

MPUとメモリの発明

これまで半導体シリコン分野では、トランジスタの発明とICの発明でノーベル賞を受賞してきたが、筆者の独断と偏見で述べさせていただければ、産業的なインパクトが最も大きいものは、マイクロプロセッサとメモリの発明であろう。1971年、インテル(アメリカ)のフェデリコ・ファジン氏、テッド・ホッフ氏、そして電卓を注文したビジコンの嶋正利氏の3名だと言われている。

インテルは電卓の注文に応えようとして、ICを設計し始めたが、各社の電卓ごとに設計し直すという面倒を避け、コンピュータ方式の電卓にすれば他の企業からの依頼でもソフトウエアの変更でカスタマイズできるのではないかと考えた。そこで、4ビットのマイクロプロセッサと1Kビットのメモリ(RAM)を生み出した。

当初、これらのICをコンピュータエンジニアたちは、「おもちゃ」にすぎない、と切り捨てた。しかし、インテルはその後、4ビットから8ビットのマイクロプロセッサを完成させ、モトローラ(アメリカ)やザイログ(アメリカ)などのチップで実際にパソコン(当時はホビーコンピュータと呼ばれた)まで作って見せた。さらに16ビット、32ビットプロセッサまで来ると、アメリカのコンピュータエンジニアは、それまでゲートアレイでCPUを作っていたが、市販のCPUチップを買う方が手間は省けるとして、自分でCPUボードを作らなくなった。

- [図8]4ビットマイクロプロセッサ インテル4004

- 出典:ナノテクミュージアム

半導体CPUが主流に

当時のコンピュータは、汎用大型メインフレームは別として、ミニコンやオフコン、ワークステーションに市販のCPUを使うようになり、コストを劇的に安く下げることができた。その後はもちろん、市販のCPUを使っている。この結果、ダウンサイジングの動きが加速するようになった。ダウンサイジングは、次のような事情から起きていた。超大型コンピュータのメインフレームだと個人的な利用や実際のプログラムを走らせる時間帯が限られ、3〜4日待たされることが常識だった。このため科学計算やシミュレーションのエンジニアは、メインフレームよりもワークステーションの方を、多少性能が落ちてもすぐに使えるコンピュータとして好んだ。コンピュータユーザーが増えるにつれ、メインフレームよりはミニコンやワークステーションの市場が拡大した。そしてその究極がパーソナルコンピュータ、すなわちパソコンだった。

コンピュータシステムは、MPU(マイクロプロセッサ)の進展で性能が上がり、消費電力は下がった。それだけではない。組み込みシステムやマイクロコントローラ(マイコン)という形であらゆる電子機器に入り込むようになっていった。

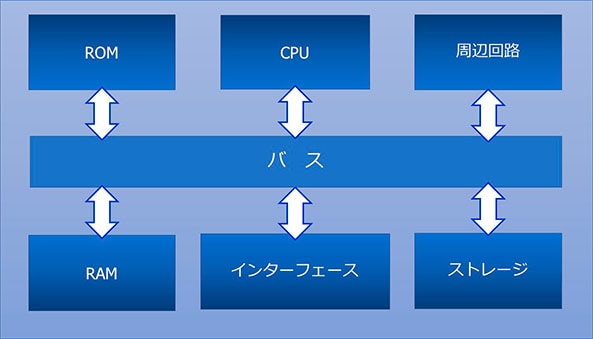

組み込みシステムとは、コンピュータと同じCPUやメモリ(ROM/RAM)、周辺回路、インターフェースなどを基本(図9)として用いるのにもかかわらずコンピュータではない装置のことを指す。携帯電話やスマートフォンなどもかつては組み込みシステムの仲間だったが、今ではモバイルコンピュータとも言われている。

- [図9]コンピュータシステムの基本

- 組み込みシステムもこれと全く同じ構造

今ではほとんどの電子機器が組み込みシステムである。むしろそうではない機器を探す方が大変だろう。簡単な電子回路も、マイコンのソフトウエアのプログラミングだけで機能を実現できる。例えばクリスマスイルミネーションに使われるLEDの点滅回路などもフリップフロップなどで回路を組むよりも、安いマイコンで点滅のモードを選べるようになっている。電気釜にもマイコンが使われており、お米のおいしさを実現できる最適な火加減をプログラムしている。

シリコンにソフトウエアやセキュリティも組み込む

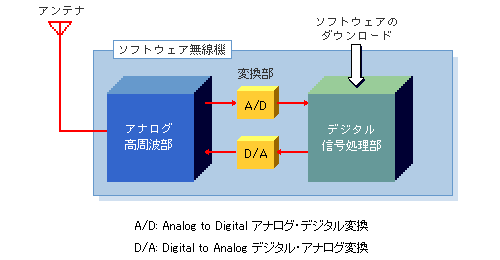

半導体はコンピュータシステムの拡大や組み込みシステムの普及に大きく貢献してきたが、その手法は逆に半導体設計そのものにも入り込んできている。例えば、ソフトウエア定義の無線(Software Defined Radio:SDR)である。これは、無線回路で必要な変復調回路(モデム)をトランジスタの組み合わせを変えてICを顧客ごとにカスタマイズする(ハードワイヤード)のではなく、モデムをソフトウエアで作っておき、メモリにソフトウエアをため込むことで、どんな規格にも対応できるようになるというもの。

ラジオやテレビの放送は各国で方式が違っているが、SDRチップならソフトウエアを変えるだけで各国のモデムに対応できる。例えばヨーロッパでは各国が独自に電波を保有するため、国ごとにモデムの仕様が異なっているのだが、SDR技術を半導体ICで実現することで各国をクルマで旅行しながらデジタルラジオを聴くことができるようになっている。

- [図10]SDRの概念図

- 出典:技術講座:ソフトウェア無線

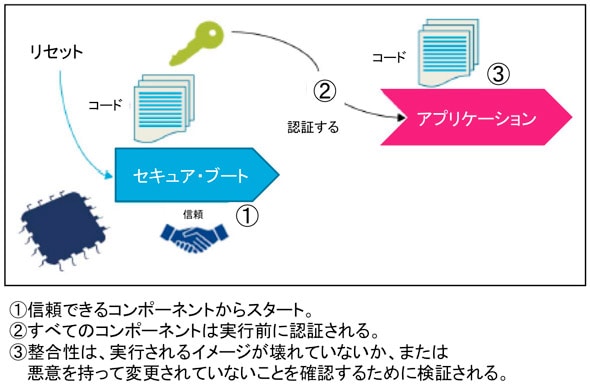

半導体にはソフトウエアだけではなく、セキュリティまでも組み込まれるようになった。これまではOSなどのソフトウエアで、コンピュータのセキュリティをチェックしていたが、それをICチップで行うのである。加えて、予め登録されたところからの信号しか受け付けない認証回路も半導体で実行する。

認証をすり抜けるアタッカーがいる場合には、データを盗もうとしても読めないようにしておく。その暗号化技術もICで実現する。暗号を解読するためのカギは、別の認証が必要なセキュアなメモリ領域に格納しておく。システムを守るための暗号化は半導体ICというハードウエアでカギをかけておくとよりセキュアになる。

- [図11]セキュアブートの例

- 出典:マイコンのセキュリティ機能を詳細解説 ~ソフトウェア編~

半導体はもはや頭脳

こうやって述べていくと、半導体は、もはや単なる物質や材料だけの言葉から、システムへと変貌していることに気づく。今は半導体といえば、半導体材料ではなく、ICのことを指すようになっており、ICは単なる電子回路からコンピュータと同じ仕組みの組み込みシステムへと広がっている。ICのことを半導体あるいはシリコンということもある。

ICは頭脳に相当するCPUとメモリの発明により、全ての電子機器に入り込み賢く制御する。つまり、これからのスマート化には欠かせなくなる。スマートシティ、スマートビル、スマートオフィス、スマートホームなど、スマート化を実現するには、頭脳とセンサ(目や耳、感触など)を組み合わせることが欠かせない。ソフトウエアでさえも半導体に組み込む。半導体を頭脳に近づける試みが進み、従来のコンピューティングというべき左脳に加えて、AIという右脳部分を形成する技術が進展している。頭脳がストップすることがないように半導体の成長が止まることは少なくともこの先数十年はないだろう。

[ 脚注 ]

- *1 共有結合:

- 二つの原子が電子を共有している結合状態で、結合力が強い。シリコンは共有結合でできた結晶である。

- *2 フリップフロップ:

- パルス(矩形波)の立上りあるいは降下のときに出力が1または0に変化し、その状態を保持する回路のこと。

- Writer

-

津田 建二(つだ けんじ)

-

国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト。

現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。

30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。

半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2025」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。

- URL: http://newsandchips.com/