JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

5Gを実現する上で必要なテクノロジー

- 文/津田 建二

- 2019.09.30

第1回では、5Gとは何か、また、アメリカや韓国で始まったばかりの5Gの商用化が、今の段階では4GのLTE通信の延長にすぎないという現状課題をお伝えした。今回の第2回では、5Gの本命技術である「ミリ波」と呼ばれる電波の特徴と、ミリ波の弱点を解決し、たくさんのユーザーの通信を可能にする「ビームフォーミング」と呼ばれる電波の合成技術を中心に、本来期待される5Gの能力を発揮するために必要なテクノロジーを紹介する。そして第3回では、5Gを実現するために必要となる半導体チップを紹介していく。

ミリ波という電波

かつて、高い塔や施設、また船舶の上などで、回転するアンテナ型のレーダー(電波探知機)を見たことがある方も多いのではないだろうか。アンテナを回転させながら電波を飛ばし、周囲に物体があるかないかを探るための装置であり、もし物体があれば電波は反射して戻ってくるため、その反射電波を検出することで物体を認識する。

ところが昨今は、その回転するアンテナを見かけなくなった。かといって360度周囲を見ていないわけではもちろんない。今は平面状のアンテナが設置されており、それが電子的に回転し360度の包囲で物体を探っている。

そんなレーダー技術が、自動運転、自動ブレーキシステムを搭載した自動車の物体検出にも使われ始めた。これらの車載レーダーは、直進的な電波を使い、遠く前方の物体を検出できる。濃霧や吹雪の視界が見えない状況下では映像認識のカメラはほとんど役に立たないが、電波の反射で物体を認識するレーダーは、このような状況下で威力を発揮する。

最近発売された日産自動車の新型スカイラインにもレーダーが搭載され、人の目には見えない、カメラでは認識が難しいものを認識し、さらに認識した物体をディスプレイ上で姿を合成して映し出す。レーダーはクルマの前方と4隅に配置されているが、実際にはどこにあるのかわからないようにデザインされている(図1)。

|

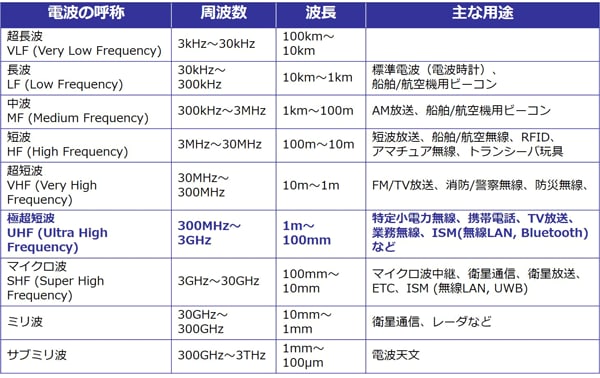

このレーダーに使われている電波技術が、今後5G通信で使われるものと同じミリ波なのだ。ミリ波とは、波長が1〜10mm、周波数が30〜300GHzの電波のこと(厳密には30GHz〜300GHzが10mm~1mmになる)。

ちなみに、ラジオで使われている中波と呼ばれる電波の周波数は、例えば954kHzであれば、波長は300mほどになる*1。しかし、テレビの周波数は100MHz前後と200MHz前後のVHFから、500MHz~700MHz程度のUHFまであり、次第にその波長は短くなる。100MHzで3m、500MHzだと60cmとなり、携帯電話の900MHz帯だと33cmとさらに短い。衛星放送は12GHzだから放送電波では周波数が最も高く、その波長は2.5cmしかない。そのため受信感度を高めようと電波を集めて集中させるパラボラアンテナを使っている。

電波は周波数が高く(波長が短く)なるほど、指向性(直進性)が高くなると同時に届く範囲が短くなる。また載せられる情報量が増え、通信速度も高速になる。

なお、ミリ波は基本的に30GHz以上の周波数を指すが、最近は24GHz、28GHzもミリ波と呼ぶことが多い。これは総務省や、各国の周波数割り当ての権限を握る政府機関によって周波数帯が決まるためであり、波長が12.5mmの24GHzをミリ波と呼んでも目くじらを立てることではない。

|

周波数の増加と共に難しさは増大

さて、ミリ波のように周波数が高くなればなるほど、データ速度を高速にできる。通信方式にもよるが、かなり乱暴な言い方をすれば、使用する電波の数分の一が、その周波数での最高データレートになる。例えば、5GHzでは最高1Gbps*2程度がやっとだが、60GHzでは10Gbpsはいけそうだ。

ところが、周波数は高くなればなるほど、到達距離は短くなり、さらに指向性も増していく。これまでの4Gではサブ1GHz*3の周波数が使われており、360度に渡って放射状に電波が飛んでいた。一方、5Gは連載1回目で紹介したように、2.5GHz、3.5 GHz、3.7GHz、4.5GHz、24GHz、28GHzの周波数が使われてきており、今後はさらに高い39GHz、60GHzの周波数を使うようになる。そこまで周波数が高くなると、電波が特定方向だけに強く飛ぶようになるため、使用には一段と技術的な難しさが出てくる。

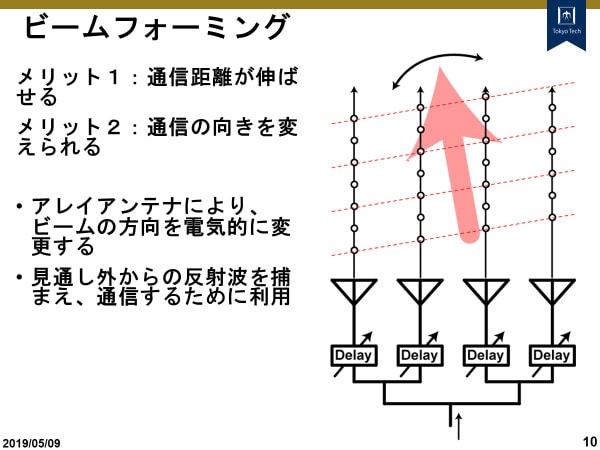

切り札はビームフォーミング

そこで、周波数の高いミリ波の5G電波を遠くまで飛ばすために要となるのが、ビームフォーミングと呼ばれる技術だ。これは、多数のアンテナを形成し、各アンテナから飛び出す電波の位相*4を少しずつずらしていくというもので、例えば図3のように、4つのアンテナを利用する(左側からアンテナ1、2、3、4とする)場合、アンテナ1から飛び出す電波の位相を0として、アンテナ2では位相を仮に10度遅らせる*5。アンテナ3でさらに10度、アンテナ4でさらに10度遅らせると、電波は斜め10度方向に強くなるため、斜め方向に飛んでいく。しかも4つのアンテナから出た電波は全て同じ方向に飛ばすことができるため強度を増すことになる。

|

こうして多数のアンテナを使えば電波を飛ばす向きを変え、しかも遠くまで飛ばせるようになる。これがビームフォーミングである。

ビームフォーミングでは、アンテナ素子(導波器や反射器などの役割を担う金属片)を多数平面状に並べるアレイ状のアンテナ*6が必要となる。直線状に並べたりマトリックス*7上に並べたりするが、それぞれ2次元的にビームを変える場合と立体的に変える場合に使う。

実は最近の船舶や地上からのレーダーが三日月状のアンテナを回転させなくても360度飛ばせるのは、このアレイアンテナとビームフォーミングを使っているからだ。もともと風雨にさらされるアンテナをぐるぐる回転させると、さび付いたり機械的に変形したりして劣化することが多い。このため、回転式のレーダーから、平面アンテナで電子的にアンテナの位置を変えられる、ビームフォーミングを利用するアレイレーダーに変わってきたのである。

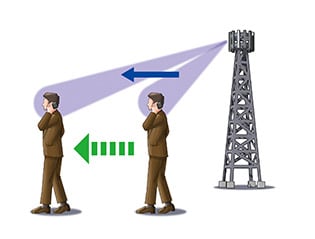

指向性が高く到達距離が短い周波数の電波を使う5Gでは、このようなビームフォーミング技術は必須である。またアレイアンテナとビームフォーミングを使うと、複数の利用者が同時に通信できる。AさんとBさんの2人の利用者がいるとすると、Aさんに向けて電波を送受信した後、即座にBさんにも電波を向け、極めて短時間の内に時分割*8で2人と電波を送受信するのである。

実際にこれまでの2Gから4Gまでのデジタル電話でも、1回線上で何人もの人たちが通信している。それを時分割で順番に通話を切り替えているため、データ速度は、1人で使う時よりもどうしても落ちてしまう。例えば10人で使えば原理的に1/10に下がってしまうのだ。これは5Gでも同じである。そこで5Gでは全体のデータ速度を上げることで、1人当たりのデータ速度を上げるのである。例えばデータ速度が200Mbpsの回線を10人が使えば、原理的に1人当たり20Mbpsとなってしまうが、5Gで10倍の2000Mbps(2Gbps)に上げておけば10人で使っても200Mbpsに留まる。

携帯通信では、電車やクルマから通話やデータ通信することも日常的になっている。このため、移動しながらでもビームフォーミング技術が使えなければならない。4Gまでは直径2km圏内をカバーしていたので、利用者が多少動いても問題なかったが、5Gでは指向性が強まるので、少しでも動くと電波が届かなくなる。そこで基地局は利用者を追跡(Trucking)する。これもビームフォーミングで使った位相をずらす技術が利用できる。移動する距離や速さに応じて、位相の量を変えていけばいい。この技術をビームトラッキング*9と呼び、NTTドコモなどの実験で、移動しながら通信できるようになっている(図4)。

|

MIMOアンテナで空間多重化

ミリ波には、アンテナを小さくできるというメリットもある。そのためアレイアンテナを数十cm四方のパネルに4×4個、あるいは8×8個並べることができるのだ。

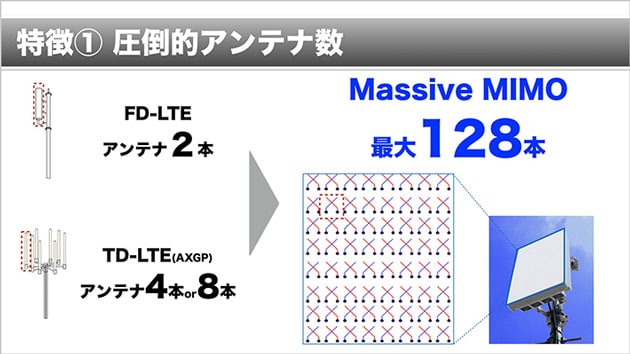

そこで、5GではマッシブMIMO(Multiple Input Multiple Output)という、もう一つの技術が重要になってくる。マッシブMIMOは、送受信のアンテナを複数本使って、データを分割して送り、受信側で合成することでデータ速度を上げようという方法である。例えば、2×2本のMIMOであれば2本の送信アンテナからデータを送り、2本の受信アンテナで受け取ることで速度を2倍に上げることができる。ある意味で、空間を多重化して使っていることから空間多重化*10ともいわれる。これもアレイアンテナ状にして多数のアンテナを配列する(図5)。

|

実は、このMIMO技術は、ソフトバンクが2016年秋から毎月最大20GBまで6000円で使えるサービスを開始したときに使われてきた技術で、5Gでの技術をLTEで先取りしたといえる。

アレイアンテナでは、アンテナ素子間の距離で電波が強め合う(増幅する)ため、その距離を波長の1/4としている。例えば、VHFのテレビアンテナは1〜2mの長さがあるが、電波を受ける部分は7〜8本並ぶアンテナ素子の奥の方に配置されている(図6)。7〜8本のアンテナ素子は7.5cm程度離して配置されているが、これはテレビ電波の周波数が100MHz程度とみて、その波長である30cmの1/4だからである。これがミリ波(30GHz以上)となると波長は10mm以下となり、その1/4は2.5mmになる。つまりアンテナ全体としては非常に小型になる。

|

アンテナ素子間の距離を1/4にするのは、電波の波長が強め合うようにするためである。強め合う理由は共振、あるいは共鳴しているからだ。波は、位相が合うと強め合い、それがずれると弱め合うという性質がある(厳密には三角関数でサイン波やコサイン波を合成してみるとよくわかるが、ここでは省略する)。

もっと平易な例としてブランコがある。1人でブランコを漕ぐ場合(外力が加わらない場合)、どこで力を入れると勢いがつくのかを想像してみると、上に上がるタイミングである。真下にいる時にはいくら漕いでも上にはいかない。真下から少しずらして少しでも上に上がった時に同期して漕げばさらに上がる。つまり波の位相を合わせる(同期する)ことで共振、あるいは共鳴してブランコを大きく上に持ち上げることができるようになる。アンテナでの共振や共鳴はブランコと同じ原理で、波長の1/2、あるいは1/4で共振させることで増幅していくのである。

デジタル変調は4Gと同じOFDM/QAM

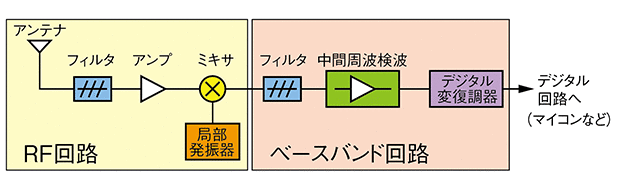

さて、5Gのミリ波の送受信システムでは、ミリ波を送受信するRF部分*11とデジタル変復調*12を行うベースバンド部分*13に分かれる。ベースバンドのデジタル変復調技術は、4Gから導入されたOFDM(直交周波数多重変調)*14技術が使われるようなので、これまでとの違いは、RF回路部分になる。RF回路は、アンテナから、LNA(低ノイズアンプ)やフィルタを通り、ミキサ回路で局部発振器からの信号と混合し、周波数を落とす中間周波数に至るまでの回路を指すことが多い(図7)。

一般に電波(搬送波:キャリア*15)に音や映像を乗せて飛ばす技術は、ラジオやテレビで昔から使われてきた。5G時代でも基本は同じである。搬送波にデータ(1か0の信号)を乗せて飛ばす。受信回路では、アンテナでごく微弱な電波を受け共振・増幅した後、電子回路でさらに増幅し、特定の周波数成分だけを通過させる。その後、局部発振器と呼ばれる回路で、搬送波に近い周波数の電波を作り出して、搬送波と混合させると、高い周波数同士でビート(うなり)を起こし、二つの周波数の差として現れる*16。これによって周波数を変換している。

|

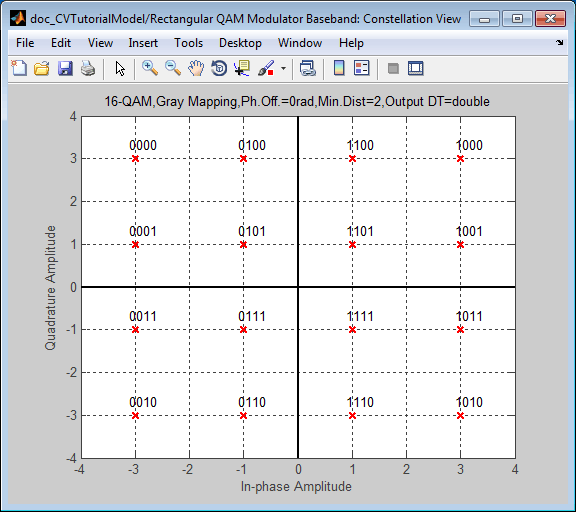

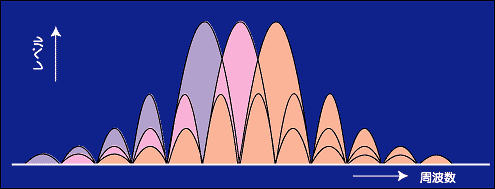

逆に送信する場合は、上述した受信回路の逆の工程を行う。つまり送りたいデータを変調し、さらに高周波に混ぜて送り出す。5Gでは、デジタル変調技術は4Gの延長としてQAMと呼ばれる振幅と位相をそれぞれ多値化し組み合わせたデジタル変調方式(図8)を使い、OFDM(図9)で送り出す方式をとる。ここでは、通信したいデータをQAMによってデジタル変調された信号に、OFDMと呼ばれる周波数の利用効率の良い方式で多重化する。

|

|

図9にあるOFDM(直交周波数分割多重)は、変調された信号波の位相を、隣りの周波数帯と直交させることで、隣りの周波数帯と一部重なり合っても分離できる方式である。信号を乗せたサブキャリアのピーク値は、隣接する周波数のサブキャリアの強度がゼロになっているため独立分離できている。

マクロセルとスモールセルでいいとこ取りへ

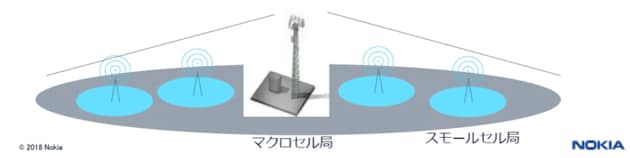

スウェーデンのエリクソン(Ericsson)やフィンランドのノキア(Nokia)などの通信機器メーカーは、サブ6GHzのようにやや周波数の低い5G基地局を中心に置き、ミリ波などの周波数のもっと高い5G基地局をスモールセル*17として配置することで、基地局内の電波が届かないところをカバーする仕組みを考えている(図10)。サブ6GHzの電波では、それほど速いデータ速度を期待できないものの、カバー範囲は広いため、マクロセル*18という基地局にする。一方、ミリ波基地局もビームフォーミングを使うからといって、従来並みの広い範囲をカバーするのは難しい。そこで、スモールセル局とするのだ。

|

両者のいいとこ取りをしようというアイデアもある。制御信号はマクロセル(サブ6GHz)が担い、データ信号はスモールセル(ミリ波)が担うという具合に役割をそれぞれ分けて協調動作を担わせようというアイデアである。これだと、制御信号は広く行き渡り、データ信号の高速性を維持できるのだ。

第3回では、ミリ波の運用を目指す半導体チップや、5G用半導体の量産に向けたテストシステムなどを紹介する。

[第3回へ続く][ 脚注 ]

- *1 周波数から波長を算出する方法

- 電波は光と同じく1秒間に30万km(300,000,000m)の速さで進むため、波長(m)=300,000,000÷周波数(Hz)で計算できる。なお周波数をMHz(100万Hz)に置き換えると、波長(m)=300÷MHzとなり計算が容易になる。計算すると954kHz(0.954MHz)の波長は、314mであることがわかる。

- *2 1Gbps

- 1G(ギガ)ビット/秒のことで、Gは10の9乗、すなわち10億を意味する。

- *3 サブ1GHz

- 1GHz以下の850〜950MHz程度の周波数帯を便宜上、サブ1GHz、あるいはサブギガと呼ぶことが多い。

- *4 電波の位相

- 電波を10度曲げるとすると、10度に相当する時刻(位相)をずらして遅らせること。

- *5 10度遅らせる

- 電波を10度曲げるとすると、10度に相当する時刻(位相)をずらして遅らせること。

- *6 アレイアンテナ

- アンテナ素子の金属の四角い薄膜をアレイ状に並べたアンテナ。

- *7 マトリックス

- エクセルシートのようにマス目が並んだX-Y面。

- *8 時分割

- ある時刻1にAさんに、その後の時刻2にBさんに向けてデータを送るようにする、時間的に一つのデータを分けて通信すること。

- *9 ビームトラッキング(Beam trucking)

- 移動する5Gユーザーを追いかけるように(Truck)電波を飛ばす技術。

- *10 空間多重化

- 電波を飛ばす空間をまるで複数所有するかのような状態。高速道路の車線を増やして多くのクルマを渋滞なく走らせることに近い。

- *11 RF部分(回路)

- アンテナからアンプやフィルタを通って、中間周波数回路までを指す。

- *12 デジタル変復調(技術)

- 搬送波を不連続に変えることで0と1を表現する変調方法

- *13 ベースバンド部分

- 中間周波数回路で、元の信号を取り出す回路のこと。受信回路の場合、送られてきた電波に変調をかけていれば、元に戻す復調機能を持つ回路

- *14 OFDM(直交周波数多重変調)

- 電磁波には縦波と横波があるが、それぞれ直交しており、同じ周波数で重なるように見えても90度で直交しているので独立しているとみなせる。データ量を増やせるというメリットがある。

- *15 搬送波

- デジタルやアナログ信号を電波に乗せて送る場合の電波のこと。キャリア波ともいう。

- *16

- 厳密には周波数の和になる成分もあるが、これは検出しにくい。さらに二つの電波の周波数の振幅や位相にもわずかな差があるため、差分の低い周波数成分のピーク値は検出できても完全なゼロクロスにはならない。また位相のずれも時間と共に大きくなってくる。とはいえ、実際にはほぼ周波数の差となる低い周波数に変換されている。

- *17 スモールセル

- 電波のカバー範囲が小さな基地局

- *18 マクロセル

- 通常の携帯電話の基地局のように直径2kmくらいの電波をカバーする大きめの基地局

- Writer

-

津田 建二(つだ けんじ)

-

国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト。

現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。

30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。

半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2025」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。

- URL: http://newsandchips.com/