JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

5G向け半導体のカギはビームフォーミングとミリ波アンテナ

- 文/津田 建二

- 2019.10.31

これまでの連載では、5Gの産業動向や主要なテクノロジーについて紹介した。テクロノジー的な目新しさはベースバンド回路のデジタル変復調技術よりも、実はミリ波の高周波技術のほうにある。ベースバンド回路のデジタルモデムでQAMデジタル変調をOFDMに乗せる技術は4Gの延長にすぎないが、ミリ波RF回路はこれまでの高周波技術とは大きく異なる。また、それに伴い、半導体チップも大きく変わる。連載第3回では、ミリ波を使った5G通信のテクノロジーに不可欠な半導体チップについて解説する。

5G向け半導体ではミリ波チップがカギ

5Gで先行したのは、アメリカのクアルコム(Qualcomm)だった。これまでの通信方式と5Gとの大きな違いは、電波の波長が10mm以下のいわゆるミリ波(波長10mm~1mmの電磁波で30GHz~300GHzの周波数)の電波を使うことである。ここまで高い周波数の電波を使うことはなかった。4Gでは800MHz、900MHzが主力で、せいぜい1.5GHzまでだった。

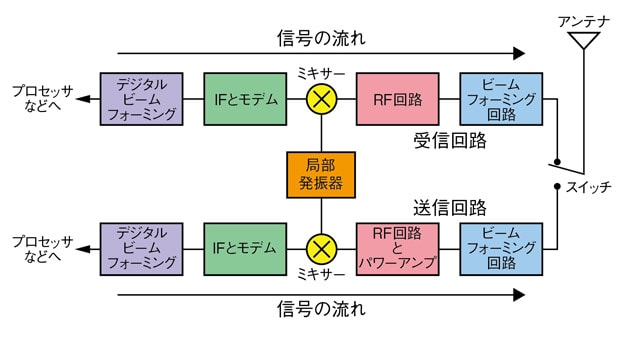

スマートフォンをはじめとする携帯電話の基本的な回路ブロックは図1のようになっており、受信する時はアンテナからRF(高周波)回路を経て周波数を下げるIF回路へと送られ、ベースバンド回路で復調しデジタルに変換する。送信するときは、デジタル回路から変調回路を経てアナログに変換してから、周波数を上げるRF回路を経てパワーアンプで信号を増幅・大振幅化してアンテナから信号を乗せた電波として送り出す。これらの回路の全てに半導体チップが使われる。例えば送信用のパワーアンプにはGaN*1という新型半導体が基地局向けに使われるようだ。

|

2Gから4Gまで、変調・復調回路(モデム*2)は様々な変遷を重ねてきた。2Gは世界中で規格が乱立したが、3GではW-CDMA(符号分割多重接続)とCDMA-2000という2方式に絞られ、4GではOFDM(直交分割周波数多重*3)へとさらに代わった。5GになってもモデムはOFDMのままで、データ送信時の変調技術も4G の延長となるQAM方式を用いる。ただしデータレートは16QAM(直角位相振幅変調*4)から64QAM、あるいは256QAMへと進化することになる。

3G時代はどの携帯電話メーカーもCDMA技術を使わざるを得ず、CDMA技術の基本特許を持っているクアルコムがほぼ独占的に潤った。4Gになると、クアルコムはOFDM技術で最も多くの特許を持っていたものの、基本特許を持っていなかったため、3G時代のような独占的な売り上げを得ることはなくなった。しかし、5Gで大きく変わるRF回路部分でミリ波技術の重要性をどこよりも認識しており、アンテナからRF回路までのチップに関してもいち早く開発していた。

クアルコムは4~5年前から5Gの実験に取り組んできており、NTTドコモやフィンランドのノキア(Nokia)、スウェーデンのエリクソン(Ericsson)など、世界各地の通信オペレータや計測器メーカーと共同で、ミリ波を使って20Gbps以上のデータレートを実現してきた。当初はもちろん基地局を想定した実験だったが、ミリ波で重要になるビームフォーミングやビームトラッキングといった技術についても、スペインのバルセロナで開催されていたMWC(モバイルワールドコングレス)などで実証実験やデモンストレーションを行ってきた。

|

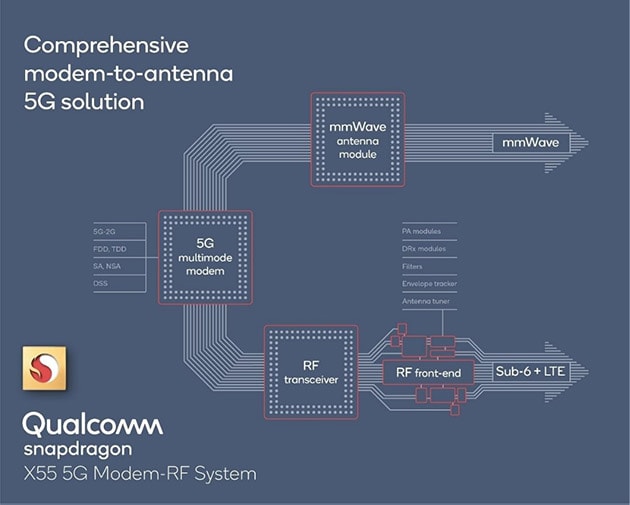

5Gモデムチップを米台中が開発

2019年7月、クアルコムは、モデムとミリ波回路をセットにした5Gソリューション(図3)を発表した。5Gのモデムは4Gの延長でOFDMアクセス方式を使ったうえで進化させることになるが、RF回路はこれまでとはがらりと異なるミリ波技術を使うことになるため、ミリ波技術を習得する企業が勝ち組となる。ミリ波ではアンテナの設計が大きく変わる。アンテナのサイズがミリメートル程度で済むようになるからだ。このため新しい5Gソリューションには、アンテナモジュールも含まれている参考資料1。

|

クアルコムのチップを解説する前に、5Gベースバンドモデムチップを簡単に紹介しよう。中国の華為科技(Huawei Technologies)の半導体専門子会社であるハイシリコン(HiSilicon)や台湾のメディアテック(MediaTek)、さらには韓国のサムスン(Samsung)も5Gモデムチップを開発している。しかし現在のところアンテナからRF回路まで商品化しているのはクアルコムだけである。

中国のハイシリコンは、2010年ごろからモデムの自社開発を行っている。このため、クアルコムとほぼ同時に5G向けモデム製品をリリースしてきた。同社はモデムを集積したアプリケーションプロセッサも製品化している参考資料2。

台湾のメディアテックもアプリケーションプロセッサを発表している参考資料3。2G~5Gモデムに対応でき、最大ダウンリンク4.7Gbpsまでカバーする。ミリ波技術と送信パワーデバイスは2020年にリリースするという。

サムスンも自社開発のモデム*4を持っており、サブ6GHzとミリ波に対応している。他社と同様、2G、3G、4G、5Gを包括的にカバーしている。

5Gのモデムチップで先行するクアルコムの製品は、ミリ波の仕様にも対応しており、いずれも周波数帯域800MHz、8つのキャリア周波数をカバーし、2×2MIMO(Multiple Input Multiple Output:マイモと呼ぶ)アンテナ*5に対応している。

ミリ波ではアンテナもカギを握る

アンテナからRF回路に関しては、現在のところクアルコムの独壇場となっている。

クアルコムは、2019年9月上旬にドイツのベルリンで開催されたIFA(国際コンシューマ・エレクトロニクス展)において、ミリ波アンテナモジュール(図4)を発表した参考資料4。このアンテナモジュールは、ビームフォーミング*6、ビームステアリング、ビームトラッキングを行うことのできる最初のチップとなる。

|

ただし、このアンテナモジュールは、スマホ向けではなく、基地局やスモールセル、あるいは顧客企業の通信設備(CPE: Customer Premises Equipment:顧客構内設備)で使うことを想定した、いわゆる固定局向けのチップである。発信する電波の出力はPower Class 1(出力100mW、到達距離100m)というレベルに対応している。

このチップには、5G NR(News Radio:新無線)と呼ばれる5G仕様のトランシーバ(送受信回路)に加え、電源回路とRFフロントエンド回路、フェーズドアレイアンテナ(Phased Array Antenna)を集積している。フェーズドアレイアンテナは、小さなアンテナ素子を平面のマトリクス状に多数個配置し、それぞれの位相(phase)を変えることで電波を送受信する方向に向かせることができ、ビームフォーミングやビームステアリングに使う。ビームステアリングとは、送受信したい電波の向きに合わせて最大の指向性を生成することである。ビームトラッキングは、通話している相手を追跡しながら基地局からの電波を向ける技術で、相手が動けば、電波の向きも相手に合わせて動くため、通話が途切れない。

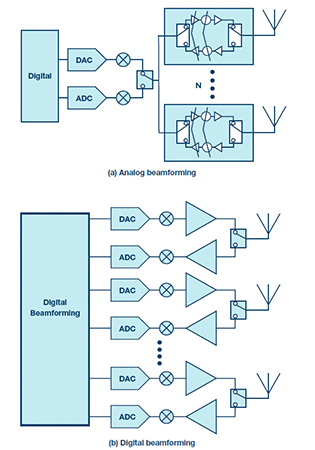

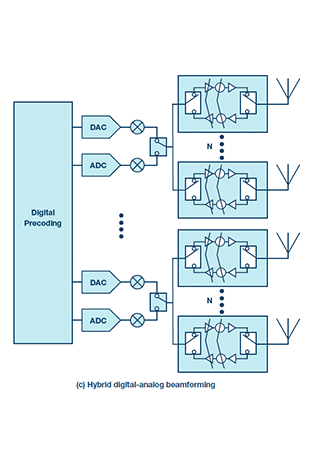

ところでミリ波のビームフォーミング技術には、アナログ方式とデジタル方式がある。アナログ方式は本連載の第2回で解説したように、多数並べたアンテナ素子から送受信する電波の位相と振幅を少しずつずらしながら、電波の向きを揃えていく技術である。実際の携帯電話技術ではデジタルで制御したり演算したりしているため、例えば送信する場合にはDAコンバータでデジタルデータをアナログに変換し、その信号の振幅と位相をずらしてアンテナから送り出す。この場合、アナログ信号をRF回路でいくつかの信号パスに分け、それぞれのパスの信号の位相と振幅を少しずつずらしていくことで、発射ビームがユーザーのいる方向へ揃うようになる。

つまり、スマホを含めた携帯電話は電話の中はデジタルで送受信部分だけがアナログであるため、D-AコンバータやA-Dコンバータの半導体チップが必須になる。D-A/A-Dコンバータが得意なアメリカのアナログデバイセズ(Analog Devices)は、ミリ波のビームフォーミング技術を解説したホワイトペーパーをウェブ上で掲載している参考資料5。

このホワイトペーパーによると、デジタル方式では、位相をシフトさせる動作は純粋にデジタル回路内で実行し、そのデジタルデータを、送受信回路を経てアンテナアレイへ送る(図5)。簡単に言えば、各無線の送受信回路は一つずつアンテナにつながっている。しかし実際には、要求されるビームの形によっては一つの無線回路あたり数個のアンテナを使う場合もありうる。デジタル方式は容量とフレキシビリティを最大にでき、マルチユーザー向けのMIMOへの道筋をミリ波周波数でもつけることができる。ただ、デジタル方式は極めて複雑であり、現在使えるテクノロジーで実現しようとするとRF回路でもデジタル回路でも消費電力が極めて大きい。

|

そこで考えられるのが、デジタルとアナログのいいとこ取りをするハイブリッド方式である。デジタルのプリコーディングとアナログのビームフォーミングを組み合わせて、何本かのビームを同時に空間に生成する、すなわち空間多重を実現する。ある複数のユーザーに狭いビームを向けることによって、基地局は同じスペクトルをある時間以内に複数のユーザーに同時に再利用できる。

ビームフォーミング用の半導体チップは携帯電話システムではまだ使われていない。クアルコムのチップはまだサンプルを評価している最中だ。またアナログデバイセズのビームフォーミングIC参考資料6は、24GHz~29.5GHzの周波数で16チャンネル選択可能な送信回路と受信回路を集積し、位相を制御するための変調回路(モジュレータ)と振幅を制御するための利得可変アンプを集積している。

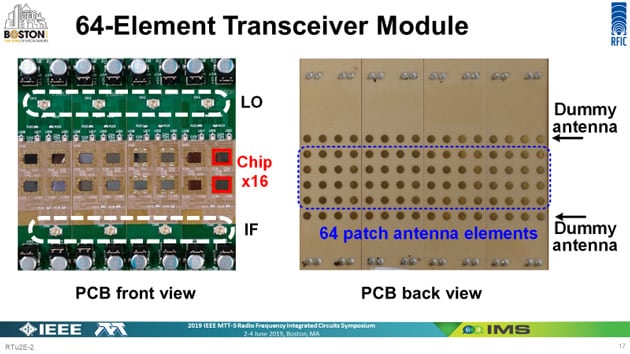

東京工業大学の岡田健一教授のグループはアナログ方式で次世代の5Gと言われる39GHz帯のビームフォーミング送受信機(図6)とアンテナモジュールを開発している参考資料7。65nmプロセスで製造したチップには4個の送受信機を集積しているため、このチップを16個実装し、64個のアンテナ素子につないでいる。2019年6月にアメリカのボストンで開かれたIEEE RFIC (Radio Frequency Integrated Circuit) Symposiumで発表し、岡田研究室の学生がベストスチューデント賞を受賞した。

|

このCMOS半導体チップは65nmルールの無理のない製造プロセスで製造されており、5Gの無線通信機器市場に力を入れ始めたNECと共同開発している。通信機器の製造販売をビジネスとしている企業と、5Gチップの研究開発を担う大学との産学共同が成功した事例でもある。これまで4GやLTEの世界市場では日本メーカーの存在感がなかったが、NECは5Gで巻き返しを狙う。

5Gでは富士通も通信機器を設計・製造する予定だが、日本企業がどこまで世界市場で存在感を示せるか、これからの日本のエレクトロニクス産業の行方を占う指針になりうるだろう。

[ 脚注 ]

- *1GaN

- 青色発光ダイオード(LED)の基本的な半導体材料。エネルギーバンドギャップ(電子が自由に動けるための束縛を解くためのエネルギー)が広いため、高温で使えるだけではなく、耐圧が高く壊れにくいという特長を持つ。このためパワー半導体としても使われ始めている。さらにGHz帯の高周波でも有望とみられており、国内では住友電気工業株式会社が5G向けのGaNトランジスタを使ったパワーアンプを開発している。

- *2モデム

- Modulation(変調回路)とDemodulation(復調回路)を組み合わせた合成語

- *3OFDM(直交分割周波数多重)

- 位相Qと振幅Iを90度直交させることで、周波数軸に対してサブキャリヤ(搬送波)を密に利用できるため、周波数利用効率が高く、多数のユーザーが同時に利用できる通信方式。

- *416QAM(直角位相振幅変調)

- 信号振幅Iと直交位相振幅Qの関係を座標(第1~4象限)で表し、1つの象限に2種類のIとQで4ビット分を表せば、4つの象限合計で16通りの組み合わせを表現できる。このようにしてデータレートを増やすことができる。

- *52×2MIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナ

- 送信側と受信側で用いるアンテナの数。2×2は送信側2本と受信側2本用いる場合を指す。アンテナ数が多いほど通信品質が上がる。4Gの頃から使われている。

- *6ビームフォーミング

- 電波を絞って指向性を上げる技術のこと。本連載第2回を参照

[ 参考資料 ]

- Writer

-

津田 建二(つだ けんじ)

-

国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト。

現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。

30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。

半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2025」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。

- URL: http://newsandchips.com/