JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

系外惑星はどのようにして発見されてきたのか

- 文/荒舩 良孝

- 2019.12.20

太陽の周りに位置する惑星の1つである地球には数え切れないほどの生命がひしめいている。しかし、この広い宇宙の中で、生命の存在が確認されている天体は、今のところ地球しかない。生命はこの地球上にしか存在しない孤独なものなのだろうか。このような問いは、SF、アニメ、映画の中だけでしか語られてこなかったが、最近、科学がこの答えに迫ろうとしている。その鍵となるのが系外惑星の存在だ。本連載では、第1回で、系外惑星とはどのようなもので、どのように発見されてきたのかを、第2回で系外惑星の種類と太陽系惑星との違いについて、そして、第3回では地球外知的生命体は存在するのかどうかを紹介していく。

特別な恒星ではなかった太陽

人類は長い間、太陽と地球を、この宇宙の中でも特別な天体であると考えてきた。しかし、1609年にイタリアのガリレオ・ガリレイが望遠鏡を夜空に向けて、近代的な天文学がスタートすると、人類の宇宙観が大きく変わっていった。まず、宇宙の中心だと考えられていた地球は、太陽を中心にして回る太陽系惑星の1つであることが明らかになった。

そして、太陽も、夜空に輝くたくさんの恒星の中の1つであることがわかってきた。18世紀の天文学者ウィリアム・ハーシェルは、夜空の星を詳しく観察して、星の分布図をつくった。すると、天の川の方向には、暗い星も含めて、たくさんの恒星があるのに、天の川から離れるにつれて、恒星の数が少なくなることに気がついた。この分布図から、ハーシェルは夜空の星々が薄い円盤状に集まっていることを発見し、銀河という考え方が生まれた。

銀河という言葉は、「天に見える銀色の河」という意味で、もともとは天の川を指していた(図1)。そのため、太陽系の属する銀河を銀河系と呼び、当時は、銀河系こそが宇宙そのものであると考えられていた。

|

しかし、20世紀に入ると、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルが、アンドロメダ星雲までの距離を測定し、銀河系の外にあることを示した。しかも、アンドロメダ星雲は、銀河系と同じように数千個の恒星が集まっていることがわかり、アンドロメダ銀河と呼ばれるようになった。アンドロメダ銀河以外にも、銀河系の外にたくさんの銀河があることが明らかになると、私たちの銀河系は、他の銀河と区別するために「天の川銀河」と呼ばれることが多くなった。

太陽は、この宇宙の中に数え切れないほど存在する恒星の1つ。ということは、太陽以外の恒星にも、その周りを回る惑星が存在しても不思議ではない。そう考えた天文学者たちは、太陽系以外の恒星の周りに存在するであろう惑星、系外惑星を探すようになった。ちなみに、このような惑星は太陽系の外にある惑星ということで、系外惑星と呼ばれている。

なかなか発見されない系外惑星

系外惑星探しが始まったのは、たくさんの大型望遠鏡がつくられるようになった1940年代から。だが、系外惑星は簡単には見つからなかった。恒星は自ら光り輝く天体であるのに対し、惑星は光を発することはない。しかも、主星である恒星と比べるとはるかに小さいものだ。望遠鏡は基本的に光っている天体を見つける道具なので、光らない惑星を見つけるのはとても難しい。系外惑星の場合は、地球からとても遠い場所にあることに加えて、近くに10億倍も明るい恒星の光があるという事情もあるので、口径の大きな望遠鏡を使っても、系外惑星の直接観測は至難の業だった。また、当時の天文学者たちは、系外惑星についての知識がほとんどなかったので、どのような天体を探したらいいのかすら、よくわかっていなかった。それも、系外惑星がなかなか発見されなかった理由の1つとなった。

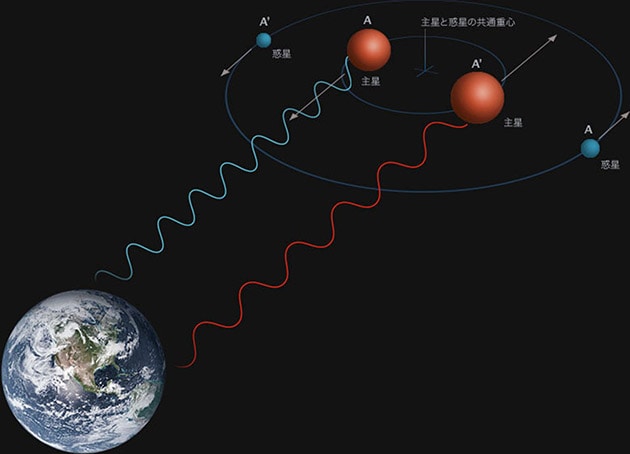

天文学者たちは、直接観測することが難しい系外惑星をどのように探したのだろうか。系外惑星は、恒星の周りを回っている。恒星が大きな重力によって惑星を一方的に引き寄せていると思っている人も多いだろう。だが、それは大きな誤解だ。惑星は恒星に引き寄せられていると同時に、恒星を引き寄せている。そのため、中心に位置する恒星を精密に測定してみると、ずっと同じ場所にじっとしているのではなく、惑星の位置によって微妙にふらついているように見える。天文学者たちは、そのような恒星のふらつきを観測することで、系外惑星を間接的に観測しようとした。

問題は恒星のふらつきをどのように観測するか。系外惑星探しが始まった初期の頃は、恒星の位置の変化を精密に測定することで、ふらつきを観測しようとした。1つの恒星をずっと観測して、微妙に位置が変化すれば系外惑星が存在する可能性がある。これはとても単純で簡単に聞こえる話だが、実際の観測となるととても難しい。なぜなら、惑星が恒星を引き寄せる力は、恒星が惑星を引き寄せる力と比べてとても小さいからだ。

恒星のふらつきはとても微小なうえに、地球の自転や公転、銀河の回転などの影響を受けて、恒星の見かけの位置そのものが変化する。その上、地上では大気のゆらぎがあるために、恒星のふらつきを観測したと思っても、それが本当に系外惑星の影響によるものなのか判断がつきにくい。そのような状況で、系外惑星発見のニュースが何度も伝えられたが、検証してみるとそのすべてが観測誤差であることがわかり、関係者をがっかりさせた。

新しい手法でも10年観測されず

1980年代に入ると、位置測定の代わりにドップラー効果で系外惑星を探す方法が使われるようになった。ドップラー効果というのは、音や光が発せられる際、発信源の物体が動いていることによって発生する変化のことだ。

道を歩いていて、救急車がやってきたときのことを思い浮かべてみよう。救急車が近づくときはサイレンの音が高く聞こえるが、遠ざかるときは低く聞こえる。この現象はドップラー効果によって起こるもので、救急車の走る速度が影響して、聞く人の耳に届くサイレンの音が高くなったり、低くなったりする。

ドップラー効果は光でも発生する。光の場合は、観測者に近づく物体から発せされる光は波長が短くなるために、青っぽくなり、遠ざかる場合は波長が長くなって、赤っぽくなる。つまり、惑星をもつ恒星の発する光を地球から観測すると、周期的に青っぽくなったり、赤っぽくなったりと変化するはずだ。もちろん、この変化も微妙なものではあるが、恒星の位置を精密に測定するよりは観測しやすい。この観測法はドップラー法(図2)と呼ばれている。

ドップラー法の登場によって、系外惑星が発見されると思われていたが、80年代も1つも発見されずに終わってしまった。そのため、多くの天文学者は系外惑星探しを諦め、太陽のように惑星をもつ恒星はほとんどないのではという雰囲気が漂い始めた。

|

発見された系外惑星は常識外れ

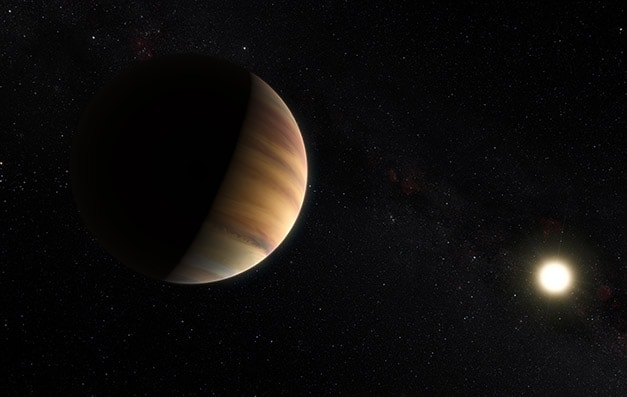

このような諦めムードの漂っていた1990年代半ば、突然、系外惑星発見の報告が世界中を駆け巡った。発見したのはスイスジュネーヴ大学の天文学者ミシェル・マイヨールと、彼の元で学んでいたディディエ・ケローだ。2人はドップラー法によって、地球から約51光年先にあるペガスス座51番星の周りを回る惑星ペガスス座51番星b(図3)を発見した。

ドップラー法は、多くの天文学者が利用したにもかかわらず、10年以上、系外惑星が発見されることはなかった。それなのに、なぜ、マイヨールとケローは系外惑星を発見することができたのだろうか。実は、2人が発見した系外惑星は、太陽系の惑星を基準に考えると、常識外れなものだったのだ。

太陽系には、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星と8つの惑星が存在している。太陽に一番近い水星は、地球の時間で88日かけて太陽の周りを1周している。一番外側の海王星の場合は太陽の周りを1周するのに約165年かかる。太陽系の惑星を見る限りでは、惑星は恒星の周りをゆっくりと公転するので、ドップラー効果による光の変化の周期も長時間になると考えられていた。

しかし、マイヨールとケローが発見した系外惑星のペガスス座51番星bの公転周期は4.23日ととても短いものだった。これまで、多くの天文学者は、太陽系の惑星を参考にしすぎて、公転周期が短いものでも1年、長いものでは100年程度となるデータを探していて、それが系外惑星の証拠になると考えていた。

これまでの観測でも、マイヨールとケローが発見した系外惑星と同じようなデータはたくさん得られていたことだろう。しかし、これほど短い周期で変化するデータは、観測中に現れるノイズとして無視されてきた。つまり、太陽系の惑星を参考にしすぎていて、それらに合わないデータは、系外惑星ではないと切り捨てられていたために、系外惑星の発見が大きく遅れてしまったのだ。

|

マイヨールとケローの発見したペガスス座51番星bは、地球の約149倍もの質量をもつ巨大な惑星である。これほど大きな惑星が主星から約780万kmの距離で公転していたのだ。この距離は、太陽と地球の距離の20分の1程度しかない。ペガスス座51番星bがあまりにも太陽系の惑星の常識から外れていたので、「間違いではないか」という声も多くあがった。しかし、ペガスス座51番星bの存在は、アメリカの天文学者ジェフリー・マーシーによってすぐに確認され、太陽以外の恒星系で発見された初の惑星となったのだ。このニュースにより、多くの天文学者が観測に参加。数年のうちに新しい系外惑星がいくつも見つかり、2002年には発見数が100個を越えた。

さらに増加する系外惑星の発見

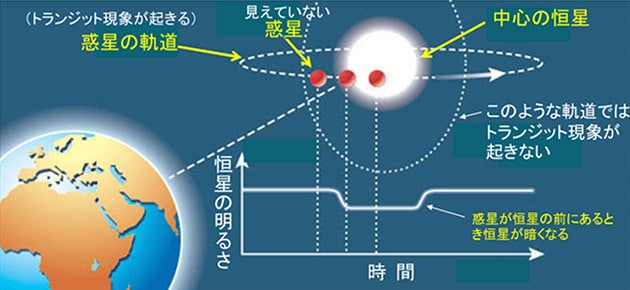

系外惑星を探す方法は、ドップラー法以外にもいくつか知られている。現在、系外惑星を探す方法の代表格となっているのがトランジット法(図4)だ。地球から恒星を観測したとき、惑星が恒星の前を通過すると、恒星からの光が惑星に遮られて少し暗くなる。トランジット法は、このような光の明るさの変化を観測することで系外惑星を探す方法である。この方法は、恒星の明るさの変化だけを観測すればいいので、ドップラー法よりも簡単にできるため、昔から知られていた。しかし、系外惑星が恒星と地球の間を通過するような軌道で動いていないと発見できないという欠点がある。しかも、太陽系の惑星を基準に考えると、トランジットが起きる頻度はとても少ない。例えば、木星と同じ軌道をもつ惑星の場合、トランジットが観測できるのは12年に1回しかないのだ。そのため、この方法は実用性が低いと思われていた。

だが、マイヨールとケローによって発見されたペガスス座51番星bは、4日ほどで恒星の周りを1周する惑星だった。しかも、同じような系外惑星がどんどん発見されていく。このような状況の中で、1999年にアメリカ・ハーバード大学の大学院生だったディビッド・シャルボノーは、トランジット法で系外惑星の発見に成功した。

|

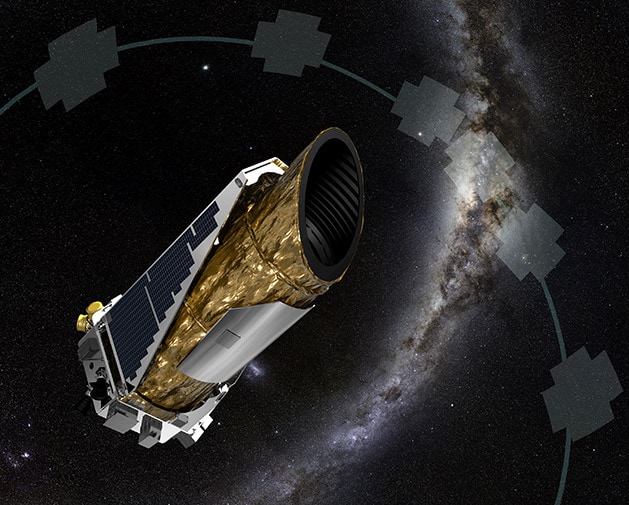

その後、トランジット法で発見される系外惑星の数は急激に増加することになる。その後押しをしたのが、2009年に打ち上げられたアメリカ航空宇宙局(NASA)の系外惑星探査機ケプラーだ(図5)。ケプラーは探査機という名前がついているものの、その実態はトランジット法によって系外惑星を探すことに特化した宇宙望遠鏡だ。

225万画素のCCDを42基搭載し、当時、宇宙に打ち上げられたものとしては最大規模の画素数を誇り、1度にたくさんの恒星を観測する能力をもっていた。たくさんの恒星を一定の間隔で観測し続けることで、それぞれの恒星の明るさの変化から、系外惑星を探し出した。主鏡の口径は1.4mと、大きな望遠鏡ではないが、大気のゆらぎなどにじゃまされないために、地上での観測よりも小さな系外惑星を発見することができたのだ。

ケプラーは姿勢を制御するリアクションホイールの故障によって、2013年8月に初期観測を終えた。しかし、すぐに残されたリアクションホイールなどをうまく使って姿勢を制御することで、新たにK2と呼ばれる観測ミッションを開始。K2ミッションはケプラーの燃料がなくなる2018年10月30日まで続いた。

|

系外惑星によって大きく変化した宇宙観

9年間にケプラーが観測した恒星は50万以上におよんだ。2019年11月30日現在、4000個以上の系外惑星が発見されているが、そのうち2600個以上はケプラーの観測データから見つかっている。系外惑星の統計的なデータを見ると、この宇宙に存在するほとんどの恒星は惑星をもっているといっていいだろう。

ケプラーは膨大な量の観測データを残していて、解析はまだ終わっていない。トランジット法での系外惑星探しは、恒星の光量の変化をとらえることが重要だ。つまり、系外惑星を発見するには、同じ恒星の画像をいくつも見比べて、光が周期的に変化していることを確認しなければならず、解析には時間がかかる。そこで、人工知能(AI)技術の1つである機械学習を利用して、解析を自動化する研究も進められている。AIにこれまでの解析結果を学習させて、トランジットが起こっている恒星のデータを選びだそうということだ。この試みがうまくいけば、発見される系外惑星の数は加速度的に増えることが予想される。

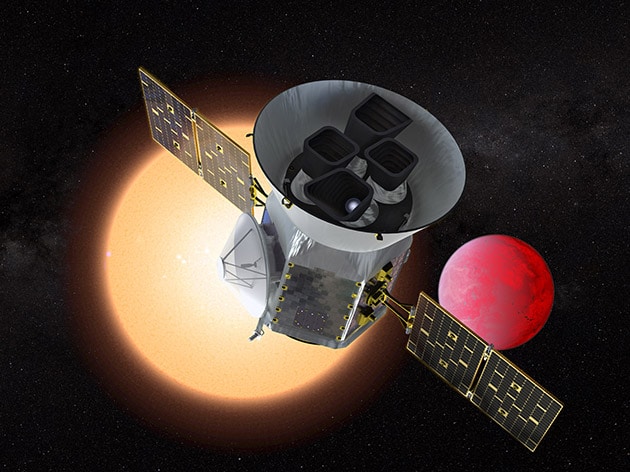

2018年4月には、NASAが新しい系外惑星探査衛星TESS(図6)を打ち上げた。TESSはケプラーと同じようにトランジット法で系外惑星を探す衛星だが、より地球に近い場所で、地球に似た惑星を発見することを目的にしている。TESSには、16.8メガピクセルのCCDが4つ搭載されており、ケプラーの350倍の空間を1度に観測できる。2019年11月30日現在、TESSによって30個以上の系外惑星が発見されていて、その数は、今後、どんどん増えていくだろう。

|

現在知られている系外惑星は、トランジット法やドップラー法などで間接的に発見されたものがほとんどだ。最近では、大気のゆらぎをキャンセルしてより鮮明な天体の像を撮影する補償光学技術を組み合わせることで、すばる望遠鏡で系外惑星の直接撮影にも成功するようになってきた。だが、直接撮影された系外惑星の数は、まだあまり多くない。今後、系外惑星の直接撮影の研究が進めば、系外惑星の環境などがよくわかるようになり、地球外生命の発見につながると期待されている。

マイヨールとケローの発見は、人類が長年探し続けてきた系外惑星が、この宇宙の中に実際に存在することを示した。25年ほどの間に、惑星は太陽系だけに存在する特別なものではなく、この宇宙のほとんどの恒星がもつごく当たり前のものであることがわかってきた。そして、数えきれないほど存在する惑星の中には、地球のように生命が育まれているものもきっとあることだろう。

2人の発見は、これまで荒涼とした空間だと見られていた宇宙が、一転してたくさんの生命が存在する可能性のある豊かな空間であると考えられるようになった。地動説が天動説を覆したことに匹敵するほどの大きな宇宙観の変化をもたらした。その功績が認められたからこそ、マイヨールとケローに2019年のノーベル物理学賞が贈られたのだ。

系外惑星の研究は大きな学問分野へ成長し、現在は天文学、物理学、生物学といったこれまでの学問の垣根を越えて、地球外生命の探索が視野に入ってきた。系外惑星の研究から、太陽系や地球誕生の謎、生命誕生の謎など、長い間、人類が抱き続けてきた疑問を解き明かす大きなヒントが得られるかもしれない。

[第2回へ続く]- Writer

-

荒舩 良孝(あらふね よしたか)

-

科学ライター

東京理科大学在学中より科学ライター活動を始める。宇宙論から日常生活で経験する科学現象まで幅広い分野をカバーし、取材・執筆活動を行ってきた。日々、新発見が続いている科学のおもしろさを、たくさんの人に伝えていきたいと思っている。主な著書は『5つの謎からわかる宇宙』(平凡社)、『思わず人に話したくなる地球まるごとふしぎ雑学』(永岡書店)など。