JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

もう1つの地球の条件

- 文/荒舩 良孝

- 2020.01.31

太陽以外の恒星の周りを回る系外惑星は、1995年に最初の1つが発見されてから、たくさん発見されてきた。2009年に系外惑星探査衛星ケプラーが打ち上げられて以降は、発見の速度は急激にあがり、その数は今や4000個を優に超えている。系外惑星の中には、太陽系の惑星には見られない変わった特徴をもつものもある。系外惑星や地球外生命の探査についての動向に迫る本連載。第2回では、これまで発見されてきた代表的な系外惑星や地球外生命発見の可能性について解説する。

常識外れの惑星だったペガスス座51番星b

1995年にミシェル・マイヨールとディディエ・ケローが発見した系外惑星ペガスス座51番星bは、木星の半分ほどの質量をもつ巨大なガス惑星だった(図1)。太陽系にある惑星の常識に当てはめれば、巨大ガス惑星は主星である太陽から遠く離れた場所に存在している。例えば、木星は太陽から7億5000万kmも離れた距離に位置している。

太陽系内の常識で考えると、巨大ガス惑星は、主星から遠く離れた場所にあって、公転の周期も長いはずだった。だが、ペガスス座51番星bは、その常識から大きく外れていた。巨大なガス惑星なのに、主星から780万kmほどしか離れておらず、4.23日というとても短い周期で主星の周りをグルグル回っていたのだ。太陽系の惑星の中で太陽に一番近い水星でも、太陽から約5984万kmも離れ、公転周期は88日もある。この2つの惑星を比べただけでも、ペガスス座51番星bが、いかに主星の近くで、速く動いていたかがわかるだろう。

|

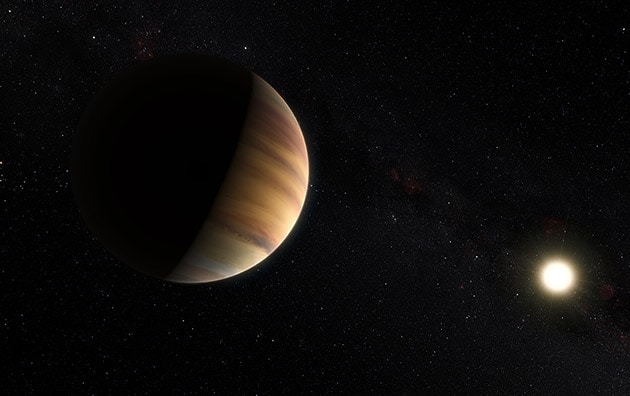

恒星と惑星は、宇宙を漂っているガスや塵がダークマター(暗黒物質)などの重力に引き寄せられることでつくられる。ガスや塵が1つの場所に集まってくると、中心部分の密度や圧力がどんどん高まっていく。そして、ある一定の密度と圧力を超えると、中心部分で核融合反応が始まり、恒星の赤ちゃんともいえる原始恒星が誕生する。原始恒星の周りには、残ったガスや塵が円盤状に広がり、原始惑星系円盤を形づくっていく。この原始惑星系円盤のガスや塵がだんだんと集まり、惑星になっていくのだ(図2)。

|

太陽系では、太陽に近い位置には水星、金星、地球、火星といった、小さな岩石惑星、遠い場所には木星、土星といった巨大ガス惑星、さらに遠くに行くと天王星、海王星といった巨大氷惑星が存在する。太陽から近い場所は、太陽から届く熱の量が多いために、熱に強い岩石や金属だけが残り、それらの材料から小さな岩石惑星がつくられる。

一方、太陽から遠い場所は、太陽から届く熱の量が少なくなるので氷の粒も溶けずに宇宙空間を漂っている。つまり、惑星の材料となる物質が太陽に近い場所よりも多いために、岩石惑星よりも大きな核をつくることができる。木星の場合、この氷と岩石の核だけでも、地球の10〜45倍もあると見積もられている。

木星や土星は、氷の存在によって大きな核をつくったことで、原始惑星系円盤の中に残っていたガスを集め、巨大ガス惑星になったといわれている。天王星と海王星も木星や土星と同じように、岩石とともに氷の粒を取りこんで、大きな核をつくったが、太陽系の外側に位置することで、木星や土星よりも核の成長が遅くなってしまい、取りこめるガスの量が少なくなってしまったと考えられている。

見直された惑星形成理論

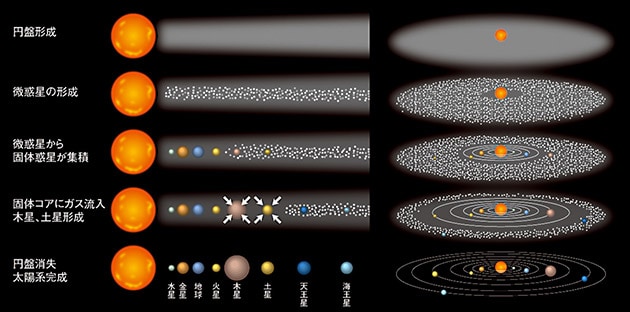

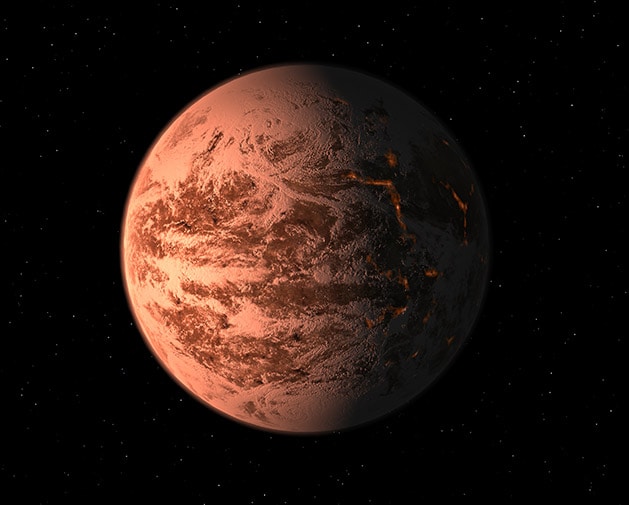

ペガスス座51番星bのように主星のすぐ近くに位置する巨大ガス惑星は「ホット・ジュピター(灼熱巨大惑星)」と呼ばれるようになった。ホット・ジュピターは近くに位置する主星からの熱を受けて、表面が高温になっていると考えられている(図3)。ペガスス座51番星bの発見を受けて、他の天文学者たちが過去の観測データを見直してみると、ホット・ジュピターを観測していたことが確認された。ほとんどの天文学者は、太陽系惑星の常識に囚われていたために、観測データから、ホット・ジュピターの存在を読み取ることができなかったのだ。

|

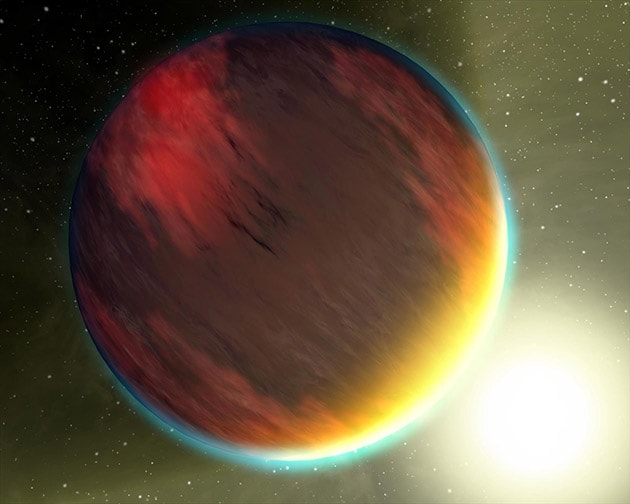

系外惑星がたくさん観測されるようになると、ホット・ジュピターの他にも、変わった惑星があることがわかってきた。それが「エキセントリック・プラネット」だ(図4)。太陽系の惑星の公転軌道はほぼ円に近く、ほぼ同じ平面上にある。しかし、エキセントリック・プラネットは公転軌道が、大きく歪んだ楕円軌道をしていた。その軌道は太陽系の彗星に近く、主星の近くにいる時期もあれば、遠く離れてしまうときもあるという、太陽系惑星を基準に考えると、まさにとても変わっている奇妙(エキセントリック)な惑星なのだ。

|

ホット・ジュピターやエキセントリック・プラネットは系外惑星の中でも大きなものが多く、比較的見つけやすい。そのため、観測初期から、これらの惑星がたくさん発見されていた。これらの系外惑星は、太陽系惑星にはないタイプの惑星だ。いったい、どのようにしてつくられたのだろうか。

太陽系の惑星を中心にして考えられてきたこれまでの理論では、惑星は、現在存在している場所でつくられ、太陽からの距離はほとんど変わらないと考えられていた。太陽系が誕生したのは今から約46億年前のことだが、地球も、木星も、土星も、つくられた場所は、現在の位置とあまり変わらないというものだ。この考え方に従うと、ホット・ジュピターは、主星からとても近い位置でつくられたことになる。だが、主星の近くは、主星から放出される熱や光によってかなり熱せられるはずなので、核の材料となる氷の粒が存在することはできない。天文学者たちは、議論を重ねた結果、これまでの理論を修正して、惑星がつくられている途中やつくられた後に軌道が変化するものもあるという考え方を加えたのだ。

ホット・ジュピターとエキセントリック・プラネットのつくり方

ホット・ジュピターのつくられ方を整理すると、次のようになる。まず、氷の粒など、惑星の核になる材料が豊富な主星から遠い原始惑星円盤の外側の領域で、岩石や氷の核がつくられる。その核が大きな重力によって巨大ガス惑星になった後で、何らかの作用によって原始惑星円盤の内側に移動する。このとき、巨大ガス惑星を移動させるきっかけをつくるものは、他の惑星の重力、原始惑星円盤内に存在するガスなどが考えられているが、はっきりとは定まっていない。

だが、巨大ガス惑星が主星に近づきすぎてしまうと、そのまま主星に飲みこまれてしまう。これを防ぐ役割をしているものは、まだはっきりとはしていないが、例えば、原始惑星円盤内のガスが主星と離れている場合は、巨大ガス惑星がガスの切れ目で止まってしまうこともあり得るという。このようにして主星のすぐ近くにとどまるようになった巨大ガス惑星がホット・ジュピターになったと考えられている。

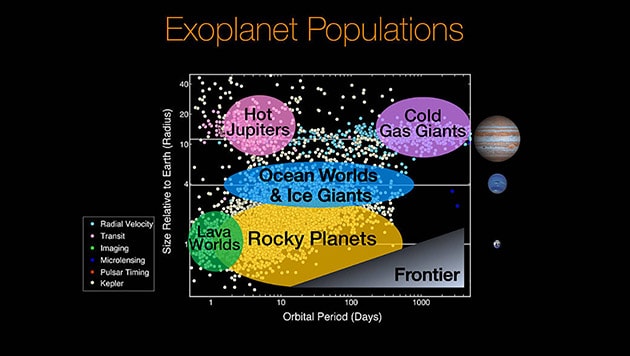

ただし、系外惑星探査が進んできて、たくさんの系外惑星が発見されてくると、ホット・ジュピターは数ある系外惑星の中のほんの一部であることもわかってきた。主星から離れた場所にも巨大ガス惑星がいくつも発見されており、太陽と同じような恒星の中で、ホット・ジュピターが存在している星は1%程度しかなかったという(図5)。

|

主星の近くにある巨大な惑星であるホット・ジュピターは、系外惑星の中でも観測しやすく、目立つ存在だ。特に、初期の頃は、観測技術もそれほど高くないので、観測しやすいホット・ジュピターがたくさん観測されたことで、注目を集めたが、系外惑星の中でも、ホット・ジュピターは少数派のようだ。

一方、エキセントリック・プラネットはどうだろうか。エキセントリック・プラネットの方も巨大ガス惑星が鍵を握っているという。太陽系の場合は、巨大ガス惑星は木星と土星の2つだけしかない。この2つの惑星はお互いに、相手の軌道運動に与える影響は小さなものとなり、安定している。原始恒星円盤にガスがたくさんあると、巨大ガス惑星が3つ以上つくられてもおかしくはない。

巨大惑星が3つできた場合は、誕生直後は円に近い軌道を回っていたとしても、お互いの重力によって、巨大惑星の軌道は複雑に変化していく。その変化が積み重なることで、巨大ガス惑星の軌道は楕円形に歪み、最終的にお互いに衝突してしまうという。コンピュータシミュレーションをしてみると、3つのうちの1つは惑星系の外に放り出されてしまうが、残りの2つは楕円に潰れた軌道で惑星系の中に残るという結果となる。エキセントリック・プラネットは、巨大ガス惑星同士の激しい衝突を示す痕跡なのかもしれない。

地球外生命はいるのか

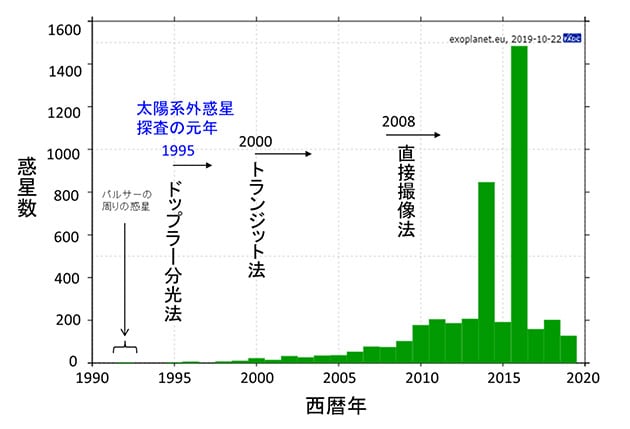

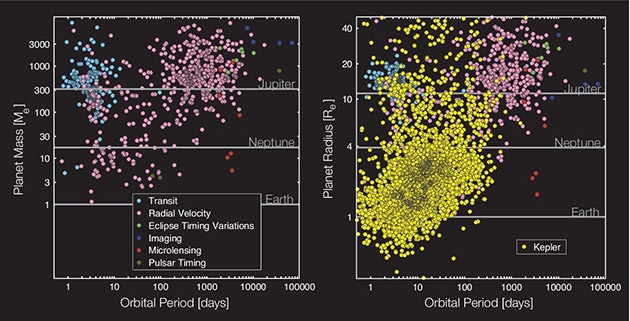

1995年から2019年までの間に4000個以上の系外惑星が発見されてきた(図6、7)。太陽系の所属している天の川銀河には2000億〜4000億個の恒星があると考えられている。そのすべてに惑星があるかどうかを確認することはできないが、これまでの観測結果をもとに統計的に考えていけば、この宇宙にあるほとんどの恒星の周りには、惑星があるといっても過言ではない。

|

|

この宇宙にたくさんの系外惑星が存在することがわかってきたことで、研究者の関心は地球外生命の存在へと移ってきている。ホット・ジュピターもエキセントリック・プラネットも、基本的に巨大ガス惑星であり、海も陸地もないため、基本的に生命は存在しないと考えられている。

この広い宇宙の中で生命の存在が確認されているのは、今のところ地球だけだ。地球外生命が、地球上の生命とよく似ている保証はどこにもない。しかし、地球以外で生命が発見されていない状況では、地球生命を手がかりにするより他に方法がない。現在、生命が誕生するためには、「有機物」、「液体の水」、「エネルギー」の3つの条件を満たす必要があると考えられている。

地球の生命の体は、たんぱく質を初めとする有機物でつくられている。最初の生物の原料がどこから来たのかは、未だに謎に包まれ、議論の的になっているものの、生命がつくられるには、有機物の存在が欠かせない。また、生命は、自身の体の中で化学反応を起こし、活動するためのエネルギーを取り出したり、自身の複製をつくったりして、生命を維持している。このしくみを保つために重要な役割をしているが、液体の水だ。水は様々なものを溶かすことで、様々な物質が出会い、反応するための場を提供している。

3つ目のエネルギーについては、生命が体内で生産しているように思う人もいるだろう。たしかに、生命は体内で化学反応をおこなうことで、必要なエネルギーをつくっている。しかし、そのもとをたどると、地球の地下のマグマや太陽から供給されている。現在、地球上にたくさんの生命が存在するのは、太陽から十分なエネルギーが供給されているからに他ならない。

これらの条件を総合すると、地球外生命が存在する可能性の高い系外惑星は、表面に液体の水が存在する岩石惑星ということになる。マイヨールとケローがペガスス座51番星bを発見した当初、ドップラー法では、岩石惑星を発見するのは難しいのではないかと考えられていた。なぜなら、岩石惑星は巨大ガス惑星に比べて、質量が極端に小さいために、主星のふらつきがわかりにくいからだ。

だが、ペガスス座51番星bが発見され、系外惑星が実際に存在することがわかったことで、多くの研究者が系外惑星探しに加わることで、激しい競争が起こった。すると、ライバルよりも少しでもいいデータを得ようと、観測装置の性能も上がっていく。技術的には大きな革新はなかったものの、受信機の温度が変化しないようにしっかりと温度管理をしたり、観測データを送るケーブルを光ファイバーに変えてノイズを少なくしたり、観測装置に使われている部品の精度を上げたりと、小さな工夫を積み重ねることで、観測装置全体の性能がだんだんと上がっていった。そして、マイヨールとケローが系外惑星を発見してから10年後の2005年には、地球の数倍程度の質量をもつ岩石惑星のスーパーアースが発見されるようになった(図8)。

|

ハビタブルゾーンの岩石惑星の観測へ

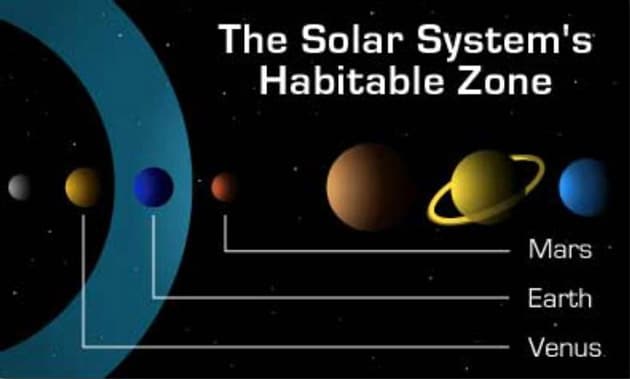

NASA(アメリカ航空宇宙局)の系外惑星探査機ケプラーが打ち上げられると、系外惑星の観測数が急激に増加し、スーパーアースや地球に近い大きさの惑星の観測数も増えた。その中でも、特に注目されているのはハビタブルゾーン(生命居住可能領域)内にあるものだ。ハビタブルゾーンとは、主星からの距離がちょうどよく、惑星の表面に液体の水が存在できる領域だ(図9)。しかも、この領域は、生命活動に必要なエネルギーも過不足なく供給されると考えられている。つまり、有機物、液体の水、エネルギーという生命が存在するための3つの条件がすべてそろっているので、地球外生命が存在する可能性の高い惑星なのだ。

|

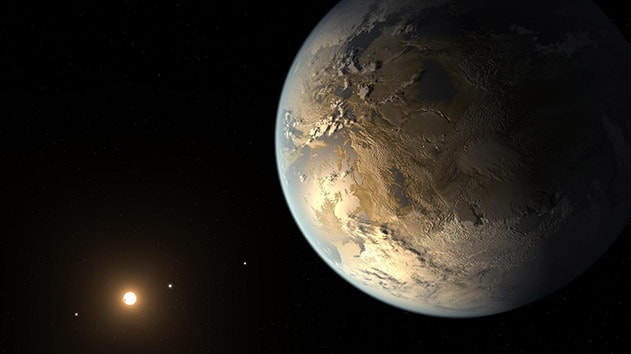

2014年には、地球から492光年ほど離れた場所にある岩石型の系外惑星ケプラー186fが発見され話題になった(図10)。ケプラー186fは直径が地球の1.1倍と、地球にかなり近い大きさなのだ。ケプラー186fと主星であるケプラー186の距離は、地球と太陽の距離の0.4倍程度しかないが、ケプラー186は太陽よりも小さく、光の弱い赤色矮星に分離される星であるために、ハビタブルゾーンに入っている。これだけ小さくて、ハビタブルゾーンに入っている系外惑星が発見されたのは初めてのことで、生命の存在も多いに期待される。だが、ケプラー186fは、地球からの距離が遠いために、惑星の質量や大気の有無など、詳しい情報を得ることができない。地球外生命が存在する可能性はとても高いが、それを証明する手段がないのだ。

|

そのため、天文学者たちは、より地球の近くにある系外惑星の探査を進めている。ただし、地球の近くに限定してしまうと、太陽に近い恒星の数は限られてしまう。そこで、注目されているのが赤色矮星の周りにある系外惑星だ。例えば、2016年7月には、地球から40光年離れた赤色矮星トラピスト-1の周りにある系外惑星のトラピスト-1bとトラピスト-1cの大気が初めて観測されたという報告がされた(図11)。

|

研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡を使い、2つの系外惑星が主星である赤色矮星の前を横切るときに、惑星の見かけの半径の変化をとらえることで、それぞれの惑星の大気成分を推定した。この2つの惑星は、どちらも地球と同じくらいの大きさで、その大きさから岩石惑星とみられていたが、この大気の測定の結果、どちらも地球や金星のような大気をもつ岩石惑星である可能性が高いことが示された。ただし、これらの惑星の大気の主成分や生命居住の可能性は、まだはっきりしていない。

また、2019年9月には、地球から124光年離れた場所にある赤色矮星K2-18の惑星K2-18bの大気に水蒸気が含まれていることを確認したという観測結果が発表された(図12)。K2-18bは地球の2倍程度の大きさをもつスーパーアースであるが、K2-18のハビタブルゾーンに位置し、表面に液体の水でできた海が存在する可能性がある。今回の観測結果からはK2-18bに海が存在することまでは確認できないが、岩石惑星であることと水の存在が両方確認された惑星は初めてのことだった。

|

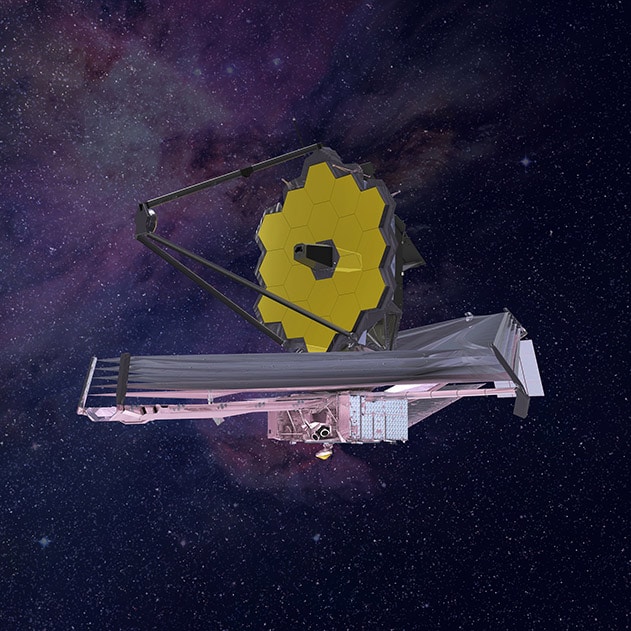

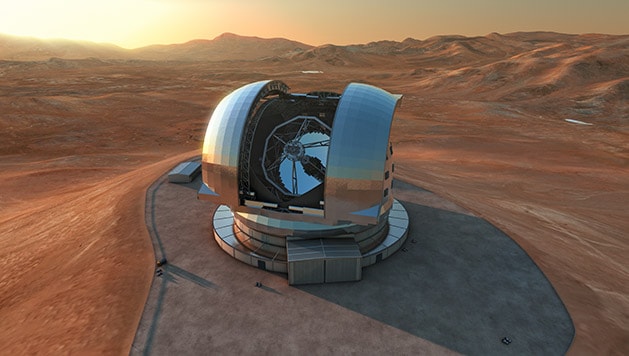

次世代望遠鏡への期待

系外惑星の大気をより詳しく調べることができれば、その成分から地球外生命の痕跡や間接的な証拠が得られるのではないかと期待されている。トラピスト-1b、1c、K2-18bについては、生命の証拠を得る一歩手前まで来たといっていいだろう。しかし、現在の観測システムでは、これ以上詳しく調べるのは難しい。

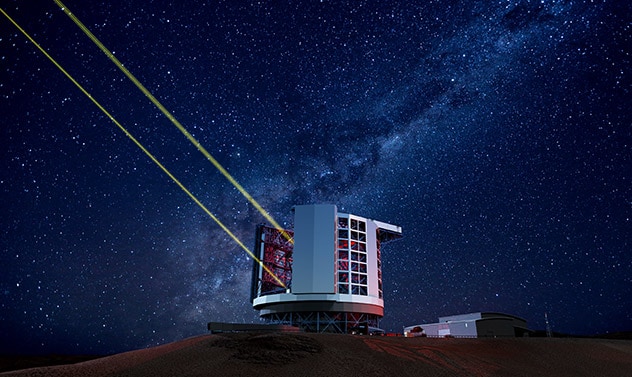

だが、2020年代には、NASAが中心となって開発しているジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(図13)、ヨーロッパ南天天文台(ESO)が構想している超大型望遠鏡E-ELT(European Extremely Large Telescope)(図14)、アメリカのカーネギー天文台、アリゾナ大学が中心となり建設を進めているGMT(Giant Magellan Telescope)(図15)などの次世代望遠鏡が相次いで稼働する予定になっている。これらの次世代望遠鏡が本格的な観測を開始すれば、様々な系外惑星で詳しい大気の観測をすることができ、地球外生命の存在がより確かなものになるかもしれない。

|

|

|

地球外生命の存在する惑星を探すことを、「第二の地球探し」と表現することが多い。地球に似た条件をもつ惑星に生命が存在する可能性が高いことから、そのような惑星は「第二の地球」や「もう1つの地球」などといわれる。だが、今のところ、ターゲットとなっているのは赤色矮星の周りにある系外惑星だ。

赤色矮星から放出される光は、太陽からの光よりも弱く、近赤外線が多いことが知られている。太陽とは違う光を受ける系外惑星に生命が存在していたとしても、それが地球のような環境であるとは限らない。たとえ、どのような環境だとしても、地球以外の場所で生命が発見されることで、生命とは何かがより深くわかるようになる。地球外生命が存在するのは、どのような惑星なのか、これからの観測がとても楽しみだ。

[第3回へ続く]- Writer

-

荒舩 良孝(あらふね よしたか)

-

科学ライター

東京理科大学在学中より科学ライター活動を始める。宇宙論から日常生活で経験する科学現象まで幅広い分野をカバーし、取材・執筆活動を行ってきた。日々、新発見が続いている科学のおもしろさを、たくさんの人に伝えていきたいと思っている。主な著書は『5つの謎からわかる宇宙』(平凡社)、『思わず人に話したくなる地球まるごとふしぎ雑学』(永岡書店)など。