JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

ブラックホール、ホワイトホール、ワームホールとはどんなもの?

- 文/鳥嶋 真也

- 2019.12.20

- #タグ

-

- EHT

- GRB 060614

- X線宇宙望遠鏡

- はくちょう座X

- アルベルト・アインシュタイン

- イゴール・ノヴィコフ

- イベント・ホライズン・テレスコープ

- インターステラー

- カール・セーガン

- ガンマ線バースト

- キップ・ソーン

- ジョン・ミッチェル

- スター・トレック

- スティーヴン・ホーキング

- スブラマニアン・チャンドラセカール

- タイムマシン

- ドップラー効果

- ピエール=シモン・ラプラス

- ブラックホール

- ブラックホール・シャドウ

- ホワイトホール

- マイクロレンズ効果

- ロバート・オッペンハイマー

- ワームホール

- 一般相対性理論

- 中性子星

- 光速航法

- 天体

- 宇宙

- 恒星

- 白色矮星

- 超新星

- 遠心力

- 重力マイクロレンズ効果

- 重力波

- 降着円盤

ブラックホール、ホワイトホール、そしてワームホール――。古今東西、さまざまなSF作品に登場してきたこれらの単語は、この宇宙に、いまの人類の科学技術ではまだわからない、多くの謎が潜んでいることを知らしめると同時に、いつかはその謎を解き明かせるのではないかという期待を、さらにそうした天体現象を利用し、光よりも速く移動したり、過去や未来に行ったりできるのではないかという好奇心を掻き立ててきた。そして、ブラックホールの撮像に成功したいま、私たち人類はその大きな第一歩を踏み出した。はたしてブラックホール、ホワイトホール、ワームホールとはどのようなものなのか。そして、その研究の先にどのような未来の可能性があるのか。これから3回に分けて、時間と空間を超える旅をみていきたい。

ブラックホールとはどんなもの?

ブラックホールほど、有名かつ、そしてその本当の姿が知られていなかった天体はなかっただろう。

たとえば2014年の映画『インターステラー』では、きわめてリアルなブラックホールが描かれ、また2009年の映画『スター・トレック』では、ブラックホールによって惑星が飲み込まれてしまう様子が描かれた。図鑑などで、黒い穴の空いたドーナツのような姿をしたブラックホールのイラストを見た人も多いかもしれない。

ところが、これらの図鑑や映画が作られたころは、じつは誰も、ブラックホールの本当の姿を見たことがなかった。人類がその姿を初めて見たのは2019年4月のことであり、それ以前に作られた図鑑や映画に出てくるブラックホールは、すべて想像上の姿だったのである。

そもそもブラックホールとはどのような天体なのだろうか。ブラックホールとは、非常に大量の物質が、極限まで狭い領域に押し込められた天体のことを指す。このため重力がとても強く、あらゆるものを吸い込むという特徴をもち、光さえも抜け出すことができない。そこから、「真っ黒(ブラック)」で、あらゆるものを吸い込む「穴(ホール)」として、「ブラックホール」と呼ばれている(図1)。

|

ブラックホールの研究の起源となる発想が生まれたのは、18世紀のことだった。当時のフランスの科学者ピエール=シモン・ラプラス(1749~1827)と、イギリスの天文学者ジョン・ミッチェル(1724~1793)はそれぞれ、ニュートン力学のひとつである万有引力の法則から、もし光も万有引力の影響を受けるのだとしたら、きわめて大きな重力をもつ天体からは光が抜け出せないのではないか、そしてそのような天体が存在しうるのではないか、と推測した。しかし、当時この考えは受け入れられず、いったん忘れ去られることになる。

その後、20世紀になり、同様の天体のアイディアがふたたび提唱されることになる。そのきっかけとなったのは、かの有名な物理学者のアルベルト・アインシュタイン(1879~1955)だった。

アインシュタインが「一般相対性理論」を発表した直後の1915年、ドイツの天文学者カール・シュヴァルツシルト(1873~1916)は、一般相対性理論の基礎となるアインシュタイン方程式を研究したところ、ある空間にきわめて高い質量の天体が存在する場合、その空間自体が重力で歪み、「シュヴァルツシルト半径」と呼ばれる特殊な球形の領域が発生。そして、それに近い場所ではその重力で光が吸い寄せられ、さらに領域の内側では光が抜け出せなくなることを示す結果が得られた。これを「シュヴァルツシルト解」と呼び、ブラックホールの存在を示唆する、最初の理論的な研究となった。

この研究が発表された当時もまだ、そのような天体は数式の上にだけ存在する、いわば”机上の空論”であり、実際には存在しないのではないか、という見方が根強かった。

ところがその後、星がどのように生まれ、進化し、そして終焉を迎えるのかといった研究が進んだことを背景に、もしかしたらそのような天体が存在するのかもしれないという可能性が芽生え、徐々に天文学者に受け入れられていった。

たとえば1930年、インド出身の天文学者スブラマニアン・チャンドラセカール(1910~1995)は、白色矮星*1(図2)の質量には上限があることを導き出し、ある一定の質量(チャンドラセカール質量)よりも大きな恒星は白色矮星として存在することができず、そのうちとくに大質量の恒星は、自らの重力で押しつぶされ、ブラックホールになりうると発表した。

|

また1939年には、米国の物理学者ロバート・オッペンハイマー(1904~1967)などが、質量がきわめて大きな恒星は、白色矮星はもちろん、当時提唱されていた「中性子星*2」にもならず、ある上限を超えると、自らの重力で収縮(重力崩壊)する状態が続き、ブラックホールになると発表した。

ちなみに、こうした重力崩壊し続ける天体がブラックホールと呼ばれるようになったのは1967年ごろのことで、アインシュタインの友人であり、中性子星や重力崩壊の研究で名を馳せた米国の物理学者ジョン・ホイーラー(1911~2008)が、便宜的にそう呼び出したのが最初だといわれている。

ブラックホールという天体がどうやらありそうだということはわかった。しかし、ブラックホールは非常に大量の物質が、極限まで狭い領域に押し込められた天体、すなわち、きわめて小さいことから、望遠鏡などで直接見ることは難しかった。ブラックホールがあるとしたらどのような天体なのか、どのようなメカニズムで生まれて存在しているのか、その周囲や内部はどうなっているかなどを、物理学や数学の数式のうえでこねくり回す、理論的な研究の対象でしかなかったのである。

ブラックホールの存在を証明する挑戦

そのもどかしい状況に終止符が打たれたのは、1972年のことだった。「はくちょう座X-1(Cyg X-1)」という天体の観測結果から、これが連星であり、そしてその一方の高密度星が、太陽よりも10倍大きな質量をもつブラックホールであることが突き止められたのである(図3)。

なぜ、この天体がブラックホールだとわかったのだろうか。その鍵となったのは、ブラックホールの周囲に存在するガスや星が放つ、光や電波、X線などを捉えるという方法だった。

それまでの研究で、ブラックホールに吸い込まれていく物質は、ブラックホールの周囲に「降着円盤」と呼ばれる、円盤状の集まりを作るとされていた。そこで、円盤に含まれるガスが放つ特定の波長の電波を観測すると、電波のドップラー効果*3から、その回転速度を導き出すことができる。また、速く回転している物体には遠心力が強く働くが、この円盤が猛烈な速度で回転しているにもかかわらず、遠心力で飛び散ってしまわないということは、その遠心力に負けないほどの重力で円盤を強く引き付ける、質量が非常に大きな天体――すなわちブラックホールが中心に位置していると考えることができた。こうして、ブラックホールが存在するという間接的な証明がなされたのだった。

|

また2015年には、ブラックホール同士が合体するときに発生した「重力波」を捉えることに成功。この重力波を観測できたことも、ブラックホールの存在を裏付ける間接的な証拠になったと同時に、重力波を使った観測や研究(重力波天文学)が、ブラックホールの新しい研究手段としても注目を集めている。

こうしてブラックホールが存在することはほぼ間違いないとわかったものの、あくまで間接的にであり、まだブラックホールそのものを直接観測することはできなかった。この当時から、ブラックホールというと、黒い穴の空いたドーナツのような姿でお馴染みとなっていたが、それはブラックホールそのものの姿ではなく、ブラックホールの周りにできる降着円盤が光ったり電波を出したりしたものを捉えたもの、あるいはそのデータをもとに作成した想像図だったのである。

しかし世界中の天文学者は、その中央にあるはずの真っ黒な穴――ブラックホールが存在する直接的な証拠を捉えるため奮闘した。もちろん、ブラックホール自体はきわめて小さいため、直接見ることは難しい。そこで天文学者は、「ブラックホールのまわりに輝くガスのような明るいものがあれば、ブラックホールは『影』のように暗く見えるはず」と考えた。これを「ブラックホール・シャドウ」と呼び、アインシュタインの一般相対性理論から導き出せることでもあった。このブラックホール・シャドウもきわめて小さい。そこで、科学者と技術者たちは力を合わせ、きわめて細かいものまで観ることができる視力の高い望遠鏡を造るため、日夜研究と開発を続けた。

そして 2019年4月10日、「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」が、ブラックホール・シャドウを世界で初めて撮像することに成功したと発表した(図4)。

このとき撮像されたのは、地球から5500万光年の距離にある、おとめ座銀河団内の巨大楕円銀河「M87」の中心にある巨大ブラックホールで、地球から5500万光年の距離にあり、その質量は太陽の65億倍にもなるという。

EHTは、ハワイやチリ、南極など、世界各地にある電波望遠鏡をつないでいっしょに動かすことで、擬似的に地球サイズの望遠鏡を作り出すという仕組みをしている。これによりEHTは、かつてないほど高い感度と解像度を達成。これは人間の視力にたとえると300万という途方もない数値に相当し、地球から月面に置いたゴルフボールが見えるほどだという。

こうして、とびきり高い視力をもった地球サイズの望遠鏡を使うことで、ブラックホールが存在することが視覚的、直接的に証明された。また、その姿は、これまで天文学者が「ブラックホールは姿かたちなのではないか」と想像し、映画などでも描かれてきたような、あのドーナツのような姿かたちにそっくりであり、これまでの研究の正しさが裏付けられた。そしてそればかりか、今後のさらなる観測によって、ブラックホールの研究を新たな段階へと進めることが可能になったのである。

|

ホワイトホールとワームホールとは?

ところで、ブラックホールがなんでも吸い込む天体なら、その吸い込まれたものはいったいどうなるのだろうか?

これについては以前からさまざまな議論が行われており、物質の形状や種類、性質など、物質がもっていた情報は失われるという考えや、なんらかの形で保存されるという考えもある。たとえば、かの有名な理論物理学者スティーヴン・ホーキング(1942~2018)は、この問題の熱心な研究者のひとりで、かつては情報は保存されないと主張しており、その正否をかけて他の科学者と賭けをしたこともある。その後、他の科学者が「保存される」という研究成果を生み出し、ホーキングも検証の結果それを認めたことから、いまでは多くの科学者は「ブラックホールに吸い込まれた物質の情報は、なんらかの形で保存される」と考えている。

もっとも、この問題はまだ完全には解決しておらず、2018年にホーキング氏が亡くなったあとも、その意志を継いだ世界中の科学者によって研究が続いている。

さらに考えを進めると、ブラックホールに吸い込まれた物質はどこへ行くのかという疑問も生じる。

何人かの研究者は、アインシュタイン方程式を解くことで、あくまで数式のうえではあるものの、ブラックホールに吸い込まれたものを放出する天体として、「ホワイトホール」の存在が考えられるとしている。その可能性を最初に提唱したのは、1964年、ソ連(ロシア)の天文学者イゴール・ノヴィコフ氏(1935~)だった。

仮にそのような天体が存在するとしたら、ブラックホールの裏側にあってトンネルのような領域でつながっているのではないかという考えや、ホワイトホールの外側にブラックホールがあるのではないかという考え、あるいはホワイトホールが吐き出したものはすぐに外側のブラックホールに飲み込まれてしまうため、ホワイトホールとブラックホールは同じものと見なせる、などといった考えもある。

|

また、ブラックホールに飲み込まれたものがホワイトホールへ向かって移動する際に通る、トンネルのような領域のことを「ワームホール」と呼ぶ(図5)。ワームホールの存在もまた、確認はされていないが、一般相対性理論のアインシュタイン方程式を解いた結果として存在しうることが示されている。

ブラックホールとホワイトホールを探す挑戦

ホワイトホールもワームホールも、まだ実在することは確認されておらず、またあくまで数式のうえで存在しうるという話であり、天文学者の多くは、実際には存在しないのではないかと考えている。

ただ、もしあったとしたらどのように見えるのか。またどのようにしたら観測できるのかといったことを追い求める挑戦は続いている。

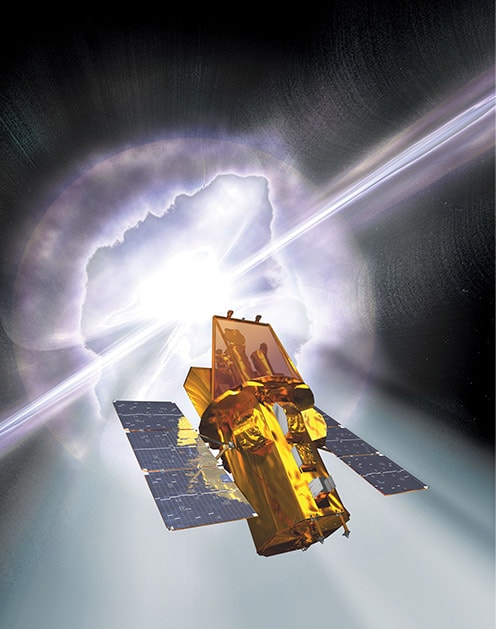

たとえば2006年に、米国航空宇宙局(NASA)のX線宇宙望遠鏡「ニール・ゲーレルス・スウィフト」が捉えた、「GRB 060614」と呼ばれるガンマ線バースト(図6)が、ホワイトホールの痕跡ではないかという説がある。

ガンマ線バーストとは、電磁波の一種であり、エネルギーの高い光であるガンマ線が、数秒から数時間にわたって大量に放射される現象のことである。そのメカニズムなどはまだ詳しくはわかっていないが、超大質量の恒星が一生を終える時に極超新星となって大爆発し、ブラックホールが形成される際に、バーストが起こるのではないかと考えられている。すなわち、前述のブラックホールを間接的に観測する手段のひとつでもある。

GRB 060614が発見されるまで、ガンマ線バーストは継続時間が数秒から数分の「ロング・バースト」と、2秒にも満たない「ショート・バースト」の2種類があると考えられていた。このうちロング・バーストの正体は、質量がきわめて大きな恒星が一生を終えるときに大爆発を起こしてできる「極超新星」という天体から生じるものと考えられており、実際にロング・バーストが観測された空間に望遠鏡を向けると、超新星や極超新星が必ず見つかっていた。

ところが、GRB 060614はバースト時間が102秒と、ロング・バーストであったにもかかわらず、超新星は見当たらなかった。そのため、まったく新しいガンマ線バーストの形であるとされ、さまざまな予測や仮説が立てられてきた。そして2011年には、この現象はホワイトホールが102秒間にわたって発生し、それによって発生したガンマ線バーストだったのではないかという仮説が提唱されている。

|

また、ワームホールについても、観測のための手法が確立されつつある。2011年、日本の名古屋大学などからなる研究チームは、重力マイクロレンズ効果*4を応用することで、ワームホールの検証が可能だと提唱した。

同チームは、予測されるワームホールの特性から、ワームホールのマイクロレンズ効果がどのようなものになるのかを研究した。その結果、ワームホールの光度曲線*5は、通常の星やブラックホールと異なり、極大の前後で一時的に減光することがわかったという。これにより、通常の星やブラックホールと、ワームホールとを完全に分けて検出することが可能になった。

これまでの観測では、まだワームホールらしき天体は発見されていない。ただ、もし検出されなかったとしても、あくまで多数のワームホールが存在するわけではないということを示すだけで、すぐにワームホールの存在そのものを否定することにはならない。そもそも前述のように、ブラックホールも証明されるまでは、その存在を疑う声のほうが大きかった。

もし今後、ホワイトホールやワームホールが発見されれば、ノーベル賞級の大成果になることは間違いない。そしてそれ以上に楽しみなのは、ホワイトホールやワームホールの存在が、光の速さを超えて宇宙を旅することができる「超光速航法」や、未来や過去に行ける「タイムマシン」が実現するかどうかの鍵を握っているということである。

[第2回へ続く][ 脚注 ]

- *1

- 白色矮星:恒星が終焉を迎える際に取る形態のひとつ。質量が太陽の3倍以内の恒星がなりうる。太陽も約50億年後には白色矮星になると予測されている。

- *2

- 中性子星:質量の大きな恒星が終焉を迎える際に取る形態のひとつ。中性子星として存在できる質量には、「トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界」と呼ばれる上限値があり、それを超えるとブラックホールになるとされる。

- *3

- 電波のドップラー効果:電波の発信源が動くことで、その電波の周波数が変化して観測できる現象。

- *4

- 重力マイクロレンズ効果:遠方の星の手前を重力をもった天体が通過する際に生じる見かけ上の増光現象。

- *5

- 光度曲線:天体の光度の時間変化を表した曲線。

- Writer

-

鳥嶋 真也(とりしま しんや)

-

宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。

国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。主な著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、論文誌などでも記事を執筆。

- Webサイト:http://kosmograd.info/

- Twitter:@Kosmograd_Info