JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

光よりも速く飛ぶ!

超光速航法”ワープ”は実現できるか?

- 文/鳥嶋 真也

- 2020.01.31

光の速さを超えるスピードで宇宙を飛翔する「超光速航法」。別名「ワープ」とも呼ばれるこの技術は、古今東西、さまざまなSF小説や映画で描かれてきた。もし光速より速く飛べたなら、月や火星の日帰り旅行はもちろん、別の惑星系や銀河へ旅することも可能になり、まさにこの宇宙を闊歩することができる。しかし、そんな夢の大きさと反比例するかのように、超光速航法の実現性は否定され続けている。なぜ、光よりも速く飛ぶことはできないのだろうか? そもそも光速とはどんなものなのか? そして、本当に超光速航法は不可能なのか? もし光速を超えたら何が起こるのか? などの疑問に迫っていきたい。

光速とは何か?

超光速航法、あるいはワープと呼ばれる技術が描かれた作品は数多く、いまなお新しいドラマが作られ続けている『スター・トレック』をはじめ、この冬に最新作が話題となった『スター・ウォーズ』、またブラックホールのリアルな描写でも話題になった映画『インターステラー』など、枚挙にいとまがない。

ちなみにワープ(Warp)とは「歪める」などといった意味で、『スター・トレック』において空間を歪ませて超光速で航行するというアイディアが用いられたことから、ワープという言葉が超光速航法を指すものとして定着した。

[図1]ワープのイメージ

しかし、現実には、そんな技術はまだ実現していないばかりか、そもそも不可能であることがほぼ確実となっている。なぜ、光速を超えることはできないとされているのだろうか?

物理学者のアルベルト・アインシュタイン(1879~1955)が提唱した相対性理論では、「光は万物の中で最速であり、何も超えることはできない」とされ、そのうえでさまざまな理論が組み立てられ、この世界の姿かたちが説明されている。もし、光よりも速いものが存在したとしたら、このアインシュタインの相対性理論、すなわち現代の物理学の根幹をなす理論と矛盾してしまい、そして人類が現在認識しているこの世界の姿かたちは間違いということになり、物理学の教科書がすっかり文字どおり書き換わってしまうことになる。

この光の速度とは、真空中における光の速度(光速)のことで、秒速29万9792.458km(約30万km)にもなる。これは1秒間に地球を7周半もできる速さである。

そしてこの光というものは、私たちがよく知る物質や粒子などとは異なり、とても変わった、そして寸分の狂いもないきわめて厳格な性質をもっており、それ故に人類の力では、光速を超えるどころか、光速に達する物質を生み出すこともできない。

たとえば通常の物体、野球のボールなどを走っている車から前向きに投げた場合、外で観察している人からは、そのボールは、投げたときの速度と、車の速度とを足した速度で飛んでいくように見える。これと同じように、たとえば走りながら懐中電灯の明かりをつけたとしたら、走る速度と光速が足され、その懐中電灯の光は光速を超えることができるのでは? とは誰もが思いつくところだろう。

しかし実際には、その光の速さは約30万kmでまったく変わらない。これは新幹線や飛行機、ロケットに乗ってやったとしても同じである。これを「光速度不変の原理」と呼び、相対性理論の基本原理のひとつとなっている。

また、”真空中における光速は秒速約30万km”と書いたように、空気中や水中では、それらを構成する原子や分子が光の進みを邪魔するため、光の速度が落ちる。たとえば空気中の光の速度は、真空中の約99.97%に、水中なら約75%にまで落ちるため、空気中や水中では、物質や粒子などが、この光の速度を超えることは可能ではある。

|

しかし、空気中でも水中でも、最大速度自体は真空中における光速である秒速約30万kmのままで変化することはない。つまり、水中などにおける光速を超えられたとしても、秒速約30万kmを超えない限りは、それは超光速航法やワープとは言えないのである。

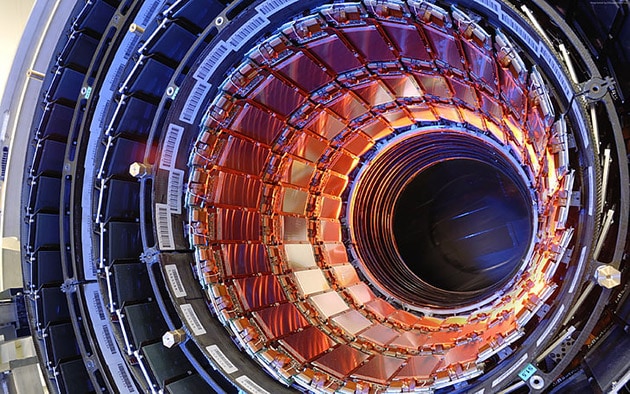

そして、そもそも人類が作り出せる現実的な範疇では、光速に達することもできないことがわかっている。たとえば、欧州原子核研究機構(CERN)にある大型ハドロン衝突型加速器(LHC)という装置では、陽子を光速の99.9999991%まで加速させ、それらをぶつけることでさまざまな研究を行っている。粒子をそこまで加速させられるなら、もう少しエネルギーを加えれば光速を超えられそうな気もするが、実際には粒子が光速に近づけば近づくほど、加速に必要なエネルギーが大きくなっていき、光速は超えられないどころか、光速に達する速度を得るのにも無限大のエネルギーが必要になるため不可能である。これは相対性理論からも、そして実際の実験でも明らかになっている。

|

ちなみに余談だが、光速と同じ約30万kmで進めると考えられているものに「重力波」がある。そもそもアインシュタインは、光のみが光速を出せると言ったわけではなく、自然界最速かつ最も身近にあるのが光だったことから、光を例にとって相対性理論を組み上げたにすぎない。アインシュタインは質量がゼロのものであれば自然界の最高速度、すなわち光速で進めるとしている。

重力波はアインシュタインが発表した一般相対性理論のなかで提唱されたもので、「時空のさざなみ」とも呼ばれ、質量をもった物質やエネルギーが存在すると、そのまわりの時空が歪み、そしてこの物質が加速度運動をすると、時空の歪みが光の速度で伝わる波として伝播していくとされた。長年多くの科学者がその検出に挑み、2015年9月14日、米国にある重力波望遠鏡「LIGO」が重力波を検出することに成功している。

この重力波の素粒子、すなわち重力を伝達する素粒子として、「重力子」という存在が提唱されている。この重力子も光の素粒子(光子)と同じく質量はゼロと考えられており、そのため重力波は光速で伝播するとされている。ただ、現時点でまだ重力子の発見や、その質量の特定には至っていない。

|

ワームホールを使って光速は超えられるか?

では、本当に光速を超えることはできないのだろうか?

その鍵のひとつを握るのが、本連載の第1回でも触れた「ワームホール」である。ワームホールとは、ある時空にある一点と、別のある一点とを結んだトンネルのような構造のことで、あるいは別の場所にある2つのブラックホール同士、またブラックホールとホワイトホールを結んだトンネルとも説明される。

その理論の発端となったのは、アインシュタインと物理学者ネイサン・ローゼン(1909~1995)が1936年に共同で発表した論文で、このときは「アインシュタイン-ローゼン橋」と呼ばれた。

その後、この論文に触発された物理学者のジョン・ホイーラー(1911~2008)と、同じく物理学者のチャールズ・マイスナー氏(1932 ~)とが1957年に発表した共同論文の中で、その概念を確立させた。ちなみに、この概念にワームホールという名前がつけられたのもこのときだった。ホイーラーは時空をリンゴに見立て、虫(ワーム)がリンゴの表面のある一点から裏側に行こうとした際、表面を延々と移動するのではなく、穴(ホール)を掘って内部を進んで行けば短い距離でたどり着ける、という例え話からきている。

|

第1回でも触れたように、ワームホールはまだその存在が確認されたことはないが、多くの物理学者によってさまざまな角度から研究が行われてきた。

なかでも有名なのは、2017年にノーベル物理学賞を受賞したことでも知られる米国の物理学者キップ・ソーン氏(1940~)で、天文学者のカール・セーガン(1934~1996)の小説・映画『コンタクト』においては、こと座のヴェガにある惑星にまで行けるワームホールの理論的な裏付けを考案。さらに、製作にも参加した映画『インターステラー』では、土星の近くに発生したワームホールを使い、人類が移住可能な惑星を探しに別の銀河に行くというストーリーが描かれた。いずれの場合も、光の速さよりも速く遠くの場所に行くための手段としてワームホールが使われた。

ただ、これらはあくまで映画の話であり、いまのところ実現は不可能である。たしかにワームホールを通ると、別の場所に瞬時に移動できる可能性はあるものの、あくまで通ることができればの話であり、実際には、ワームホールの中は潮汐力が非常に大きく、その中を通過する物体はばらばらに引き裂かれ、 素粒子レベルにまで粉砕されてしまうと考えられている。

また、ワームホールは安定的に存在できないとも言われており、宇宙船など物質が通れるようなワームホールの構造を維持するには膨大なエネルギーが必要であるとか、あるいは「エキゾチック物質」と呼ばれるもののひとつである、“負の質量”をもった物質が必要であるといった説が出されている。そして、前者は宇宙を創り出すのと同じくらいのエネルギー量が必要であったり、後者はそもそもそのような物質が見つかっていないなどといった理由で、ワームホールを近道のトンネルとして利用することは不可能であるというのが、現在の科学の定説となっている。

|

アルクビエレ・ドライブ

ワームホールを使うのとは別の方法で、なおかつ実現の可能性があるかもしれない超光速航法として、1990年代から注目されているのが「アルクビエレ・ドライブ(Alcubierre drive)」という方法である。

これはメキシコの物理学者ミゲル・アルクビエレ氏が考案したもので、アインシュタインの相対性理論に反しない形で超光速航法ができるよう、注意深く理論が練られている。

前述のように、アインシュタインの相対性理論では、どうやっても光速は超えられないとなっている。ただ、これは固定された空間の中にある物体に適用されることであって、空間そのものが膨張している際には当てはまらない。そもそも、なぜ物体が光速を超えられない(とされている)かといえば、もし光より速い物体があれば、未来から過去に情報を伝えることができるようになり、過去の原因によって結果が生じるという「因果律」が崩壊してしまうためである。

しかし、物体が運動する空間そのものが光速を超えて膨張することは可能であり、このことは、宇宙という空間が膨張していることが示している。これまでの観測で、銀河が遠ざかる速度は、距離に比例することがわかっている。銀河との距離が2倍になれば、その銀河が私たちから遠ざかる速度も2倍になり、つまり遠くの銀河ほど速い速度で、すなわちある距離からは光速よりも速く遠ざかっている(ように見える)ということになる。これを「ハッブル=ルメートルの法則」と呼ぶ。

|

この法則の重要なところは、銀河そのものが光速を超えて移動しているというわけではなく、地球と銀河の間の空間が引き伸ばされていることで、そう見えるということである。つまり、私たちと同じ空間の中において、地球と銀河との相対速度が光速を超えているというわけではないので、相対性理論に反しているわけではない。また、膨張する空間の中の物体が、別の空間から見て光速を超えたように見えたとしても、その物体から別の空間に対して情報を伝えるなどといった影響を与えることはない(できない)ため、因果律に反することもない。

これを踏まえ、アルクビエレ氏は、空間そのものを歪めることで、宇宙船が光速を超えて動いているように見せることができるのではないか、と考えた。そして、「ワープ・バブル」と呼ばれるもので宇宙船を包み、その前側で空間を収縮、後ろ側で空間を膨張させることで、ワープ・バブルに包まれた宇宙船のある空間の座標を変えるという方法でのワープ航法――アルクビエレ・ドライブを考案した。

宇宙(空間)の膨張は光速を超えられるため、外(別の空間)から見れば、その中にある宇宙船が光速を超えたように見えるが、その空間の中、つまり宇宙船自体は光速を超えていないため相対性理論には反しておらず、また宇宙船の中から、その外の空間に対して通信などもできないため、因果律にも反しない。

もちろん、これはそう簡単な話ではなく、このような空間をつくりだすためには、ワームホールと同様に負の質量をもったエキゾチック物質が必要になり、またその必要なエネルギー量は、なんと宇宙1個分を超えるほどになるとされた。

その後、別の科学者などによって、ワープ・バブルについて、バブル(泡状)ではなくリング状にすれば必要なエネルギーが少なくできるといった研究発表があったり、また米国航空宇宙局(NASA)の研究チームが、アルクビエレ・ドライブを用いた宇宙船「IXSエンタープライズ」の概念を発表したり、あるいは、そもそも不可能であるとする研究発表が出されたりなど、いまなおさまざまな研究や議論が続いている。

超光速粒子「タキオン」は存在するか

もうひとつ、相対性理論に矛盾しない形で光速を超えるものとして、古くから研究されているのが、「タキオン(tachyon)」と呼ばれる超光速で移動できる粒子である。

タキオンは、前述したエキゾチック物質のひとつとして考えられている粒子で、つねに光速を超える速度で運動しており、また通常の物質とは逆に、エネルギーを失えば失うほど加速していくとされている。

タキオンの概念は、1904年に物理学者のアルノルト・ゾンマーフェルト(1868~1951)によって提唱され、その後米国の物理学者ジェラルド・ファインバーグ(1933~1992)らによって研究が進められた。ちなみに、この粒子をタキオンと命名したのもファインバーグである。

タキオンの存在はあくまで理論上考えられうるというもので、現在のところ実際に観測されたという事例は存在しない。2011年9月には、国際共同実験「OPERA(オペラ)」の科学者チームが、CERNで行った実験で、「素粒子『ニュートリノ』は、光よりも60ナノ秒速いことが判明した」と発表し、「すわタキオンが見つかったか」と科学界に大きな激震が走った。しかし、翌年6月に実験装置の誤差などによる誤りであったことが判明。安堵と落胆が訪れたのは記憶に新しい。

そもそも科学者の中では、タキオンのような粒子は存在しないか、あったとしても発見は不可能ではないかという意見が強い。それでも、検出や観測を目指した挑戦が続いている。

科学者たちは、もしタキオンを観測できるとするなら、チェレンコフ放射を利用できるのではと考えている。チェレンコフ放射とは「荷電粒子がある物質内で運動する際、その物質中の光速よりも速く運動すると光(チェレンコフ光)が出る」現象のことである。

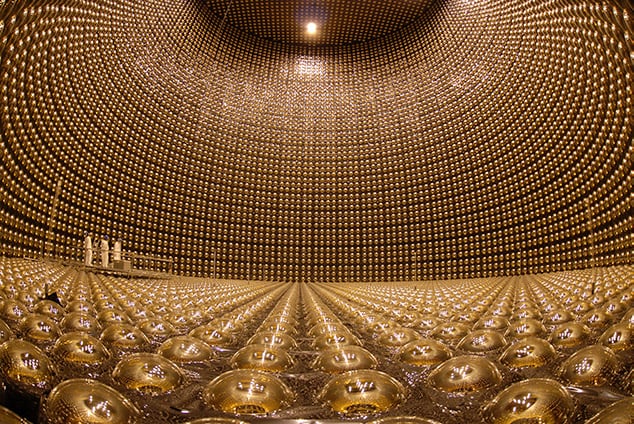

この仕組みを利用していることで有名なのが、岐阜県の神岡鉱山跡に造られた「カミオカンデ」や「スーパーカミオカンデ」といった、ニュートリノ観測装置である。1987年2月23日、岐阜県の神岡鉱山跡に造られた「カミオカンデ」という観測装置が、超新星爆発からのニュートリノを史上初めて観測。この功績により、2002年には日本の物理学者・小柴昌俊氏がノーベル物理学賞を受賞した。

|

このカミオカンデは、まずあらかじめタンクに水を貯めておき、ニュートリノが飛んで来るのを待つ。そして、飛んできたニュートリノが、水(酸素と水素)の原子核や電子と衝突したとき、荷電粒子が叩き出される。前述したように、水中での光の速度は真空中の秒速約30万kmの約75%になるため、もしこの荷電粒子が、それよりも速く水の中を移動すれば、チェレンコフ光が発生する。その光を検出することで、ニュートリノを観測している。

タキオンの観測にも、これと同じ方法を使う。もし光速よりも速い、つまり真空中で秒速約30万kmよりも速く飛ぶ粒子が存在し、かつそれが電荷をもっていれば、真空中でチェレンコフ光が発生するかもしれない。それが確認できれば、光速より速い粒子、すなわちタキオンが存在することの証明になる。

もし、タキオンのような物質が存在するなら、情報をはるか遠くにまで瞬時に送ることができる。また、タキオンに宇宙船や人間などを乗せることができればワープが可能になり、あるいは宇宙船や人間などを量子レベルにまで分解し、タキオンに乗せて飛ばし、目的地で再物質化する、『スター・トレック』の転送装置のようなこともできるかもしれない。

そして、タキオンの存在は、もうひとつ別の科学の魅惑の扉を開く。超光速で情報や物質を送れるということは、じつはタイムマシンの実現にも直結しているのである。

[第3回へ続く]- Writer

-

鳥嶋 真也(とりしま しんや)

-

宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。

国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。主な著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、論文誌などでも記事を執筆。

- Webサイト:http://kosmograd.info/

- Twitter:@Kosmograd_Info