JavaScriptが無効になっています。

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- Science Report

- サイエンス リポート

地球外知的生命体は存在するのか?

- 文/荒舩 良孝

- 2020.02.28

この宇宙には数え切れないほどたくさんの恒星が存在する。これまでの探査結果から推測する限り、これらの恒星のほとんどに、その周りを回る惑星が存在するだろう。この宇宙の中に無数に存在する惑星の中には、知的生命体が存在し、高度な文明を築いた星もあるかもしれない。数十年前であれば小説や映画のような架空の世界だけの話だと思われていた地球外知的生命体の探査に、科学者の手が届きそうになっている。系外惑星や地球外生命の探査についての動向に迫る本連載。第3回では、地球外知的生命体探査について解説する。

生命によって環境が変化してきた地球

この宇宙に地球が誕生したのは、今から46億年ほど前だと考えられている。誕生直後の地球には生命はまったく存在しておらず、大気の成分も現在とはまったく違っていたそうだ。その地球に生命が誕生したのは、今から約40億年前。最初の生命がどのようなものだったのかは、まだよくわかっていないが、細菌のような単細胞生物だったはずだ。そのような小さな生物から、たくさんの生物が生まれ、地球上に広がっていった。

そして、人類が誕生したのが今から700万年ほど前だといわれている。さらに現生人類であるホモ・サピエンス(ヒト)が地球上に登場したのが約20万年前。地球誕生から現在までを1年に置き換え、1月1日午前0時に地球が誕生したとすると、ヒトの登場は12月31日午後11時37分頃になるという。地球の歴史から見れば、ヒトはつい最近やって来た新参者といえるだろう。

地球の環境は、新参者のヒトの登場で大きく変わることになる。だが、地球の歴史を振り返ると、ヒトが登場する前から大きな変化はあった。誕生から20億年ほどの間は、地球の大気には、二酸化炭素、窒素、水蒸気がたくさん含まれており、酸素はほとんど存在しなかった。当然、その頃の地球には酸素を必要としない嫌気性(けんきせい)の細菌しかいなかった。だが、今から27億〜21億年前にシアノバクテリアが登場したことで、その構図が大きく変わることになる。

|

シアノバクテリアは、光合成によって酸素を発生させた初めての生物で、大繁殖することで、地球上に大量の酸素を放出し続けた。酸素は周囲の物質と激しく反応する性質をもっている。そのため、細胞を傷つけやすく、地球初期にいた嫌気性細菌にとっては毒に等しいものであった。シアノバクテリアからの酸素の放出により、海洋の表層や大気中の酸素濃度が上がってくると、これまでいた嫌気性細菌は住処を奪われ、深海へと追いやられていった。

その後、酸素に強い生物が登場し、地球全体に広がっていく。地球の酸素濃度の増加は、新たな生物を生みだす原動力となり、多細胞生物も登場した。4億年ほど前には、多くの生物が海中から陸上へと生息範囲を広げ、陸上の様子を大きく変えていった。

その変化をさらに加速したのが、ヒトの登場だ。ヒトは、器用な手で道具をつくり、言語で仲間とコミュニケーションをすることで、他の生物よりも優位に立ち、地球全体に生息範囲を広げ、気候や地形などに左右されずに様々な場所で生活を送っている。道具は時を経るに従い高度になり、今や地球の気候にも影響を与えてしまうほどになった。

ヒトと他の生物の大きな違いは知能だといわれている。ヒトは、大脳を大きく発達させることで、知能を獲得し、文明を築き上げた。知能とは何かを定義するのはとても難しい。車いすの天才物理学者として有名だったイギリスのスティーブン・ホーキング博士(1942〜2018年)は、以前、地球外知的生命体について意見を求められたときに、「地球上に知的生命と呼ばれるに値するものなど存在するのですか」と冗談を口にしたが、私たちは知能についてあまりよく知らない。最近では、ヒト以外の動物も知的な活動をしていることがわかってきたが、ヒトを含めて、知能がどのように誕生したのか、ヒトの知能はどのように保たれているのかということについても、よくわかっていないというのが現状だ。

そのような状況の中で、この宇宙の中で知的生命体を探すというのは、とても難しい。だが、この宇宙の中に数え切れないほどたくさんの惑星が存在するのであれば、その中には、地球のように高い知能をもった知的生命体が誕生した惑星があってもおかしくはない。現在、多くの天文学者が、この宇宙に地球外知的生命体が存在するだろうと考える根拠は、まさにここにあるのだ。

世界的に注目を集めた火星人論争

過去から現在にかけて、地球外知的生命体探しは何度となくおこなわれている。最初に知的生命体の存在が取りざたされたのは、地球の隣の惑星である火星だった。1877年、イタリアの天文学者、ジョバンニ・スキャパレリ(1835〜1910年)が火星を観測した結果、火星にたくさんの筋模様が網の目のように張り巡らされていることを発見した。スキャパレリは、これらの筋を「カナリ」として発表した。カナリという言葉は、イタリア語で「溝」や「水路」を表す言葉だ。スキャパレリ自身は、この筋が自然につくられたものか、人工物なのかについてはあまり気にしていなかったようだ。

スキャパレリがカナリとして紹介した火星の筋は、英語で「カナル(運河)」と翻訳され、世界中に紹介された。運河とは、人工的につくられた水路を指す言葉だったので、火星に運河があるのであれば、火星人がいるのではないかという憶測が生まれた。この説を固く信じたのが、アメリカの天文学者、パーシバル・ローウェル(1855〜1916年)だ。ローウェルはもともと資産家だったが、天文学に興味をもち、自身の資産をなげうって天文台を建設し、観測にいそしんだ。彼は、火星を10年にわたり観測し、火星には火星人のつくった運河があると主張した。この主張によって、世界中の多くの人たちが、火星人の存在を意識するようになった。

火星の運河説に対しては、肯定的にとらえる人もいれば、反対意見を唱える人もいた。反対派の代表的な存在は、ギリシャ人の天文学者、ウジェーヌ・アントニアディ(1870〜1944年)だ。彼は小さな望遠鏡で観測しているうちは、スキャバレリの主張した筋を観測していたが、口径83cmの大型望遠鏡で観測してみると、筋状の構造は見られなかった。火星の表面にはたくさんの小さな斑点が見られ、小さな望遠鏡ではその斑点が線状に見えると結論づけたのだ。

さらに、1898年にイギリスの小説家ハーバート・ジョージ・ウェルズ(1866〜1946年)が、火星人が地球に襲来するSF小説『宇宙戦争』を出版し、一躍ベストセラーとなったことで、火星人のイメージは社会に広く定着するようになった。ローウェルたちが主張した火星の運河説は、火星に宇宙人がいるかもしれないというロマンを与え、たくさんの人たちが火星に注目するきっかけを与えたのである。

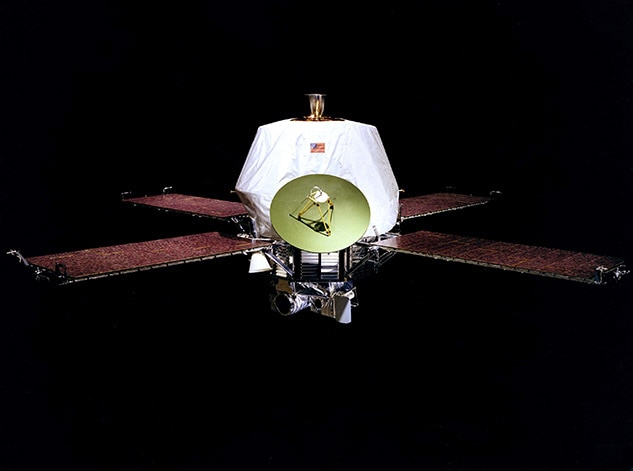

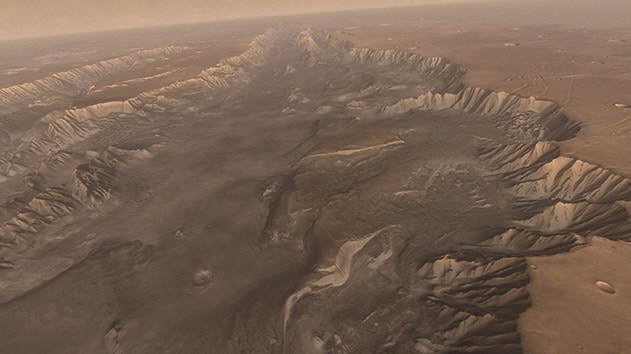

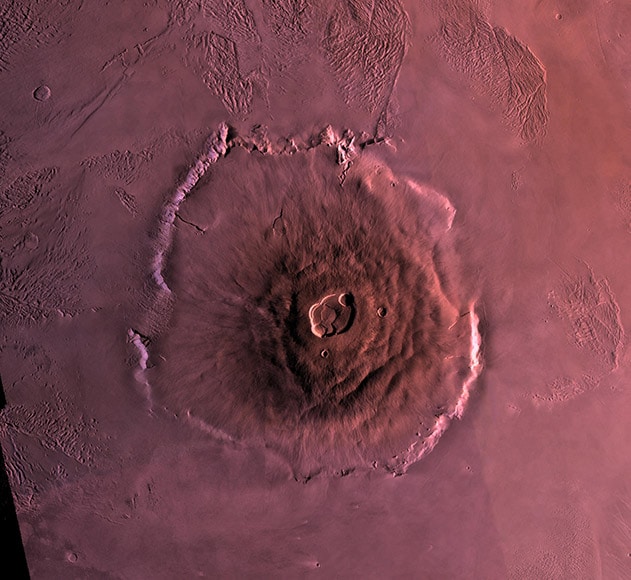

しかし、1960年代から探査機が火星に送られるようになると状況が一変する。1964年に打ち上げられたマリナー4号、1969年に打ち上げられたマリナー6号、7号が火星とすれ違うフライバイによる撮影を成功させたものの、どこにも運河のようなものは発見されなかった。さらに、1971年5月に打ち上げられたマリナー9号は、同年11月14日に火星の周回軌道に投入され、世界初の火星周回衛星となった。マリナー9号は火星の表面積の約70%にあたる7300枚以上の画像を撮影することに成功し、マリネス峡谷、オリンポス山など、火星を代表する地形を次々に発見したが、運河のような人工物は発見されなかった。これらの探査によって、火星の運河説は完全に否定され、火星人もいないことが証明された。

|

|

|

探査機に載せられたメッセージ

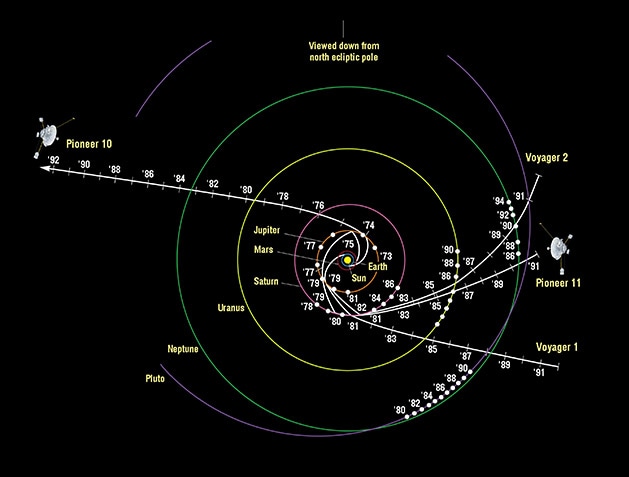

火星人が存在しないことははっきりとしたものの、この宇宙の中には知的生命体が存在する可能性は十分にある。そのような期待をこめて、まだ見ぬ知的生命体へ向けてメッセージを発信する試みがいくつかおこなわれている。1972年と1973年に相次いで打ち上げられた惑星探査機パイオニア10号とパイオニア11号は、木星より遠い惑星に向けて人類が初めて送った探査機だ。

この2機の探査機には、地球外知的生命体に対するメッセージを刻みこんだ金属板が取りつけられた。当時、太陽系の中でも地球から遠く離れた木星以遠は、まだよくわからない未知の場所であった。そのため、知的生命体と遭遇する可能性も検討され、金属板をつくることにしたのだ。金属板には、人類の存在を教えようと、男女の人間の絵や、太陽系の位置などが描かれている。もしも、知能をもった生命体が見たならば、この金属板に刻まれたメッセージを解読し、地球や地球人の存在を理解してくれるだろうと期待をこめたものだった。

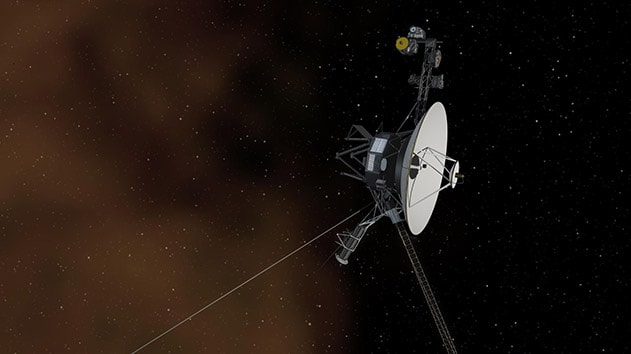

さらに、1977年に打ち上げられた惑星探査機ボイジャー1号と2号にも、地球外知的生命体へのメッセージが搭載されている。ボイジャーに搭載されたのは銅板に金めっきが施されたレコード。このレコードには、地球上の様々な音や世界の音楽、あいさつといった音声情報だけでなく、音声データに変換された画像情報も収録されている。ボイジャーにはレコードだけではなく、宇宙空間の中での地球の位置などを記した金色のディスクも搭載された。このディスクには、ボイジャーに遭遇した知的生命体がレコードを再生できるように、再生方法や再生時間などが記されている。

|

|

ボイジャー1号、2号も、木星よりさらに遠くに位置する惑星の探査が目的で、ボイジャー2号は天王星と海王星に世界で初めて接近し、その詳しい様子を地球に伝えることに成功した。ちなみに、ボイジャー2号が海王星に接近したときに地球に送られたデータの一部を、長野県の臼田宇宙空間観測所に設置された64mのパラボラアンテナで受信している。臼田宇宙空間観測所は海王星の大気構造を調べる日米共同の電波科学実験に参加し、ボイジャー2号から送信された微弱な電波の受信に成功。超遠距離通信における世界屈指の受信能力を示した。

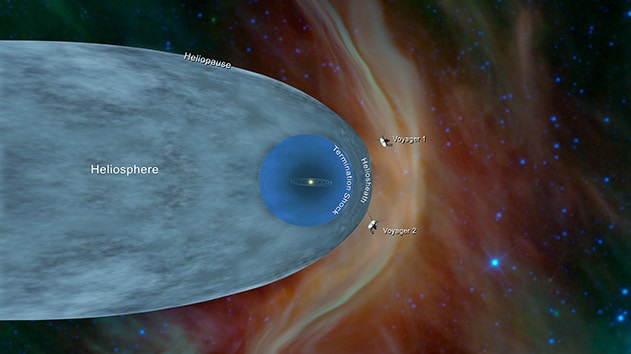

パイオニア10号、11号、そしてボイジャー1号、2号は太陽系を脱出する軌道に乗っている。パイオニア11号は1995年11月に通信が途絶え、10号からの通信は2003年1月22日に受信したものが最後となった。両機とも、現在も太陽系の外側に向けてさまよっていることだろう。一方、ボイジャーに関しては、1号が2012年8月25日に、2号が2018年11月5日に、それぞれ太陽圏の外に脱出した。太陽からは太陽風といわれる電気を帯びたプラズマ粒子が放出されているが、その太陽風の影響が及ぶ領域を太陽圏という。

|

ボイジャー1号、2号ともにその太陽圏の外には出ているものの、まだ太陽系の外に出たわけではない。太陽系の定義は明確には決まっていないが、太陽の重力の影響が及ぶ範囲ということになれば、太陽系の大きさは太陽圏の100〜1000倍の大きさになるという。ボイジャー1号、2号は人工物としては最も遠い位置まで到達しているが、それでも太陽系を出るまでには至っていない。これらの探査機が地球外知的生命体と出会う可能性はとても低い。もし、出会ったとしても、それを地球に伝えるすべはないに等しいのだ。

|

電波を使った宇宙人探し

物理的にメッセージを届けられなくとも、電波を使えば遠く離れた知的生命体にもメッセージを送ることはできる。そのような考えから、1974年に、プエルトリコのアレシボ天文台の巨大電波望遠鏡から、宇宙にいるはずの知的生命体に向けてアレシボメッセージとよばれる電波信号が送られた。このメッセージは数学の素数の知識があれば、絵が復元できるようになっていて、復元された絵を通して、人間が10進数を使うこと、人間の姿、DNAの化学構造式、太陽系のことなどがわかるようになっている。知的生命体がこのメッセージを受け取ったら返事を送り返してくる可能性もあるが、40年以上経過した現在まで、知的生命体からの返事はまだきていない。

|

|

地球外知的生命体の存在を確かめるもう1つの手段としては、知的生命体が発信した電波を受信する方法がある。現在、私たちはテレビ放送や無線通信などに電波を使っている。それらの人工的な電波は宇宙空間に放出されているので、宇宙で地球の電波を受信する技術があれば、地球で放送されているテレビ番組を見ることができるだろう。

もし、地球外知的生命体が、地球人と似たように進化したとすれば、やはり電波を使って通信をするはずだ。この宇宙を支配する物理法則はどこでも同じなので、物理法則を理解していれば、地球人と同じような周波数の電波を使うことに落ちつくだろう。そのような考えに基づいて、宇宙からやってくる人工電波を観測する試みは昔からおこなわれている。宇宙からの人工電波についても、まだ観測は報告されていないが、近い将来、そのような電波がとらえられるのではないかと期待されている。

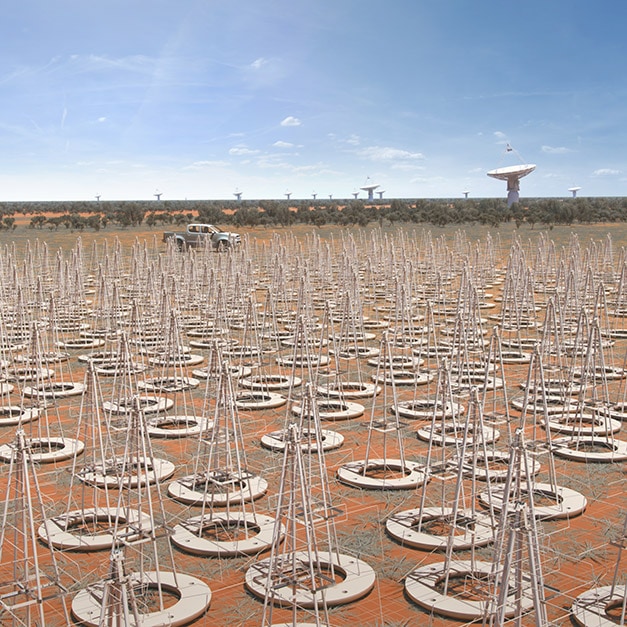

宇宙からの人工電波の受信が最も有力視されているのが、オーストラリアと南アフリカに建設が予定されているSKA(Square Kilometre Array)*2という巨大な電波望遠鏡群だ。SKAは、すべてのアンテナの集光面積の合計が1平方km級の電波望遠鏡群を建設する計画を進めている。オーストラリアでは超短波(VHF)、南アフリカでは極超短波(UHF)と、それぞれ別の周波数帯の電波を観測する予定。VHFは航空管制通信、FMラジオ放送などに、UHFはテレビ放送や携帯電話などに使われている。

|

|

SKAはとても規模の大きな電波望遠鏡群なので、2段階に分けて建設する。第1段階のSKA1は2021年に建設を始め、2027年頃から本格運用を開始する予定。SKA1の観測が開始されれば、地球から50光年ほどの範囲で人工電波を発信する知的生命体がいるかどうか確認できるようになる。そして、第2期の工事が終わり、フルスペックのSKAが完成すると、SKA1の数十倍の範囲から人工電波がやって来ているかどうかがはっきりするという。

SKAの観測で、人工電波を観測することができれば、地球外知的生命体の存在を裏づける大きな証拠となるだろう。もし、観測できなかったとしても、一定の範囲で地球外知的生命体が存在しないことが科学的に証明されることになる。地球外生命体が発見されないとがっかりする人もいるだろう。だが、観測技術の発展によって、地球外生命体の存在の有無について、科学的に検討できる時代が、これからやってくるのだ。この事実だけでもすごい進歩といえるのではないだろうか。

この宇宙のどこかに知的生命体がいるといわれるものの、知的生命体が存在する証拠をつかむことは簡単ではない。地球にヒトが生まれるまで、地球ができてから46億年もの時間がかかっている。他の惑星に知的生命体が生まれていたとしても、生まれる時期や、文明が発達する時期がずれていたら、お互いに気づくことはないだろう。また、現在、この宇宙のどこかに知的生命体が、地球人と同じような文明をつくっていたとしても、その惑星が遠すぎると、やはり私たちがその存在に気づくことはできない。200光年先の惑星から、知的生命体による人工電波が放出されていたとしても、地球に届くのは200年後だ。その電波がタイミングよく地球に届く保証もないし、地球の技術ではとらえるのが難しいほど弱い可能性もある。

この地球上にヒトが誕生し、宇宙を観測できるようになったことだけでも、奇跡といえるだろう。その奇跡が、この宇宙のどこかで起こっていると考えるだけでもわくわくしてしまう。地球外知的生命体の存在する証拠を発見するだけでも、奇跡的なことなのかもしれない。これまで、人類は不可能だと思われてきたことにチャレンジし、数多くの成功を手にしてきた。現在は難しそうな課題でも、挑戦し続けることで大きなブレイクスルーが起こることもある。地球外知的生命体の発見は、日々の技術開発の先にあるのかもしれない。

[ 脚注 ]

- *1 星間空間

- 恒星と恒星の間の空間。恒星間空間ともいう。水素を主成分とするガス、わずかな固体微粒子とからなる星間物質、銀河の微弱な磁場、宇宙線が存在する。また、目には見えないが、ダークマター(暗黒物質)やダークエネルギー(暗黒エネルギー)も存在すると考えられている。太陽系内の惑星間の空間を惑星間空間、銀河と銀河の間の空間を銀河間空間といい区別される。

- *2

- SKA(Square Kilometre Array)については、本号のサイエンス・ディレクターのロバート・ブローン氏へのエキスパートインタビューでも、詳しく取り上げている。

- Writer

-

荒舩 良孝(あらふね よしたか)

-

科学ライター

東京理科大学在学中より科学ライター活動を始める。宇宙論から日常生活で経験する科学現象まで幅広い分野をカバーし、取材・執筆活動を行ってきた。日々、新発見が続いている科学のおもしろさを、たくさんの人に伝えていきたいと思っている。主な著書は『5つの謎からわかる宇宙』(平凡社)、『思わず人に話したくなる地球まるごとふしぎ雑学』(永岡書店)など。