液晶とは

液晶とは、固体と液体の性質をもつ物質のことをいいます。電圧をかけることで光の通し方を変える液晶の特性を活かした液晶ディスプレイは、現代の情報社会において広く用いられています。

「流れる結晶」の発見

1888年、オーストリアの植物学者F.ライニッツァーは、プラハの植物生理研究所での研究中に偶然、コレステロールと安息香酸のエステル化合物が、加熱すると2度融解することに気づきました。

その物質は最初は固体で、加熱すると濁った液体になり、さらに温度を上げていくと再び透明になったのです。その原理の解明を委託されたドイツの物理学者O.レーマンは、この物質が濁った状態では普通の結晶と同じような光学的特性(異方性)をもつことを発見。液状なのに結晶構造をもっていることから、「流れる結晶」と位置づけました。これが、現在ではディスプレイなどに幅広く使われている「液晶」(Liquid Crystal)の始まりです。

液晶による光シャッター

液晶は、電圧や磁力などによって簡単に分子が動き、光の通し方が変わります。この性質を利用すると、電気的にコントロール可能な光のシャッターをつくることができます。

それが、ねじれネマチック液晶(Twisted Nematic Liquid Crystal)、略してTN液晶。ねじれる性質を備えた液晶と偏光フィルターを組み合わせ、通常は光を通すけれど、電圧を加えるとねじれがなくなって光を通さなくなり、光シャッターの働きをするものです。この方式で開発されたディスプレイをTN方式と言い、その改良型が一時期のノートパソコンに多く用いられました。

しかし、視野角が狭い、色の再現性が悪いなどの短所が、課題として浮上。トランジスタの制御によって性能を高める方法が考え出されました。

薄膜トランジスタによる液晶シャッターの進化

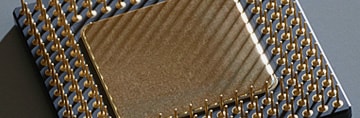

1975年、W.E.スピア等によって、アモルファスシリコンが発見されました。これは、本来ダイヤモンド構造をもつ結晶シリコンの構造が崩れ、シリコン原子同士が無秩序に結合したもの。製法や組成によって電気的・光学的に性質を大きく変化させられることから、それを利用した薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor)が開発されました。

この薄膜トランジスタは比較的低温で形成できるため、普通の金属板やガラスなどの上にLSIを直接つくりこむことが可能。やがて、これを使ったアクティブマトリックス方式の液晶ディスプレイが開発されることとなったのです。

TFT方式によって液晶シャッターの反応速度が飛躍的に高まり、コントラストや視野角も格段に向上。現在の液晶ディスプレイは、このTFT方式が主流となっています。

図中の【CLOSE】のボタンをクリックして確認してみよう。