東京エレクトロンの魅力 - 半導体技術を進化させる人と職場環境

Culture

半導体市場の大きな成長とともに、成長と拡大を続けている東京エレクトロン(以下:TEL)。業務効率化や生産性向上に向けた施策を展開しながら、今後、年間数千人規模で人員を増やしていくことが計画され、いま、さまざまなバックグラウンドの人材が求められている。その背景の一つには、「技術革新が早く、技術革新が止まらない」半導体業界の特徴があるという。

今回は、半導体の技術革新に向けて、日本を拠点に活躍する女性エンジニア4名と、本社のコーポレートオフィサー 2名とともに、「TELの職場環境」を探る座談会をおこなった。

プロフィール

-

東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ

清水 梨央2008年入社。開発部のグループリーダー。新規アプリケーション獲得を目標に、3~5年先の次世代向け、新技術開発に取り組む。 -

東京エレクトロンFE

山崎 菜奈未2021年入社。フィールドエンジニア。海外のお客さま、半導体工場を訪問して装置の立ち上げに取り組むほか、社内では技術評価やオペレーションサポートを担当。 -

東京エレクトロン九州

乙骨 円華2012年入社。先端技術開発部のプロセスエンジニア。応用化学科で有機合成を専攻していた経験から、要素研究や基礎研究をおこなう部署でキャリアをスタート。現在は、装置の基本性能を支える基盤技術「クリーン化」に携わる。 -

東京エレクトロン宮城

実吉 梨沙子2001年入社。設計技術部のメカエンジニア エキスパート。ガス関係の機器や機能の開発、トラブル対応に長年従事。現在も関係者と連携しながら、幅広くガス関係業務を担当するほか、人材育成にも従事。 -

三田野 好伸

1985年入社。コーポレートオフィサー 兼 専務執行役員 兼 Corporate Innovation本部担当。 -

大久保 豪

1985年入社。コーポレートオフィサー 兼 専務執行役員 兼 グローバルセールス本部担当 兼 Global Customer Engineering 本部担当。

- 座談会を実施した2025年1月時点の情報です。

一人ひとりの挑戦を後押しするTELの職場環境

TELはどのような職場でしょうか。

清水

一言で表すと、意欲のある人に責任ある仕事を任せてもらえる職場環境です。また、一人ひとりの得意分野を活かしてさまざまな仕事に取り組める環境です。

実吉

一緒に働くメンバーの年齢層が広がってきたことも職場環境の特徴です。若手もベテラン層も世代間の隔たりなく、さまざまな視点から意見が、日々活発に交わされています。

乙骨

どんなバックグラウンドの方とも気兼ねなく話せる空気感も、まさにTELならではの環境ですよね。会社の成長とともに働いてこられたような生え抜きの方、同業他社での実績を活かして中途入社された方、若いときから海外駐在を経験している方、国籍の異なる同期……本当にさまざまなメンバーがいて、私も学ぶことが多い日々を過ごしています。

山崎

私の部署では、若手の方がグループリーダーに昇格しました。そうした抜擢は私たちのように若手社員の希望ですしモチベーションにも繋がっています。

就職活動をしていたとき、教授から「頑張って学んでいる学生を応援し、採用する会社に行きなさい」と言われました。研究に真摯に取り組んでいることを評価してくれる会社を選ぶように、というアドバイスです。そのことばを胸に、さまざまな会社を見た上で、私はTELを選びました。今こうして働いていて、TELはいつも、一人ひとりの社員を応援してくれる、その空気や環境を実感しながら仕事に取り組んでいます。

役立つ支援にはどのようなものがありますか?

山崎

私が所属する東京エレクトロン テクノロジーソリューションズでは、東北拠点で働く女性エンジニアを中心とした交流会が開かれています。同じような環境でともにエンジニアとして働く女性とのつながりをもてることは、仕事で力を発揮する上でも支えの一つになっています。

というのも、現在私が所属する部署では、入社した頃は私が初めての女性社員でした。数ヶ月単位の海外出張もあり、なかなか社内の女性エンジニアと繋がる時間や機会をもてずにいたので、交流会はとても嬉しいイベントでした。お互いの業務の進め方や、女性ならではの悩みごとを共有し、理解し合える機会は等身大で話せるので貴重な場です。

清水

日本で働く外国籍の社員に対しても、定期的な食事会や経験の共有会が開かれています。仕事以外にも、ビザやマイナンバーといった日本で暮らすための相談もしやすいと、外国籍のメンバーからも好評です。パートナーや家族を帯同してきた場合には、パートナー同士の交流会なども開催されています。

三田野

外国籍の方が働きやすい環境を整えるためには、そうした生活のサポートも欠かせませんからね。

乙骨

生活も含めたサポートといえば、私は4歳と6歳の子どもを育てているため、在宅勤務制度にとても助けられています。早朝に1時間半ほど在宅勤務を取り入れることで、夕方早く帰って、育児をしながらフルタイム勤務ができています。

実吉

私も在宅勤務とフレックス勤務を活用しています。朝、子どもがぐずって出勤が遅れたり、通院のために中抜けが発生したりしても、業務時間を調整できます。子育てだけでなく、介護や自身の通院などにも使えるため、さまざまな方が働きやすくなる制度だと思います。上司も同僚も、お互いの事情を受け入れ合って働くことができる環境です。

三田野

現場やマネージャーがフレキシブルに対応してくれているのは嬉しいですね。ただ、もしそうした空気感や文化が一部のものであるならば、そこは会社が旗を振って、全体に広めていきたいと感じます。せっかくのキャリアを、育児や介護などで諦めるのはとてももったいないですから。

山崎

新しい取り組みや制度は、どのように検討されているんでしょうか?

三田野

社員エンゲージメントを、重要なKPIとして認識しているため、定期的なアンケートやヒアリングなどを実施しています。その中で見えてくる要望や課題を踏まえて、必要な制度を都度見直している状況です。

実吉

そうした積み重ねのおかげで、私が入社した20年以上前に比べれば、ずいぶん制度が整ってきたと感じています。どこの国においてもエンジニアは従来、男性が多いですが、最近はTELでも女性社員が増えていますし、それを契機に、誰にとっても働きやすい環境がさらに整っていくと思いますね。

大事なのは、個人の状況や価値観に寄り添ったポジティブサポート

さらに多様な人材が活躍するために、どのようなサポートが必要だと思いますか?

乙骨

多様化が進んでいく中では、個人の働き方への考えを理解し、尊重することが求められていると思います。

例えば、妊娠中の働き方は、直面する難しさの一つです。以前、妊娠していた先輩が「クリーンルームでの作業は危険が伴うから、妊婦はしないほうがいい。あなたが作業をして前例ができると、あとに続く妊婦もやらなければならなくなる」と、アドバイス受けたそうです。それはもちろん、妊娠している先輩自身の身体や、今後の妊婦を気遣っての言葉です。

しかし、実際に私も妊娠、出産を経験して思うのは、働き方に関する考え方や体調は人それぞれのため、一律に業務を制限するのが正解ではなく、選択の余地があってもよいのではないかということです。

実際、その先輩は、しばらく経って私が妊娠したとき、「私はぎりぎりまでクリーンルームの作業をしたけれど、乙骨さんは気にせず、自由に調整してね」と言ってくださり、私は自分のペースに合わせて仕事ができました。この経験は、丁寧なコミュニケーションの大切さと、それを通じて個人の働き方への考えを理解し、尊重することの大切さを実感する出来事でした。

清水

私は多国籍メンバーを率いるグループリーダーとして、「性別や国籍、属性に関係なく平等にチャンスを与えること」と「性別や国籍、属性を考慮して業務をマネージすること」の匙加減に、難しさを感じることもあります。でも、そのためにやるべきことは、どちらも、個人に寄り添うこと。一人ひとりに合ったサポートができるよう、私はチームのメンバーと、1on1での打ち合わせを実施しています。そして、日頃からメンバーの顔を見て、まめに声をかける。実はこれが一番大事なことだと思っています。

三田野

顔を見て話をすることって、やっぱりとても効果がありますね。私も一日に一回はフロアを回るようにしているけれど、みんなの顔を見ていて「何か悩みごとがあるのかな」と気づくことは少なくありません。在宅勤務やリモート会議が増えても、お互いに顔を見られる工夫は続けたいなと思います。

大久保

古典的かもしれませんが、大切なことですよね。あえて部署を超えてランチの約束を入れるなど、いろいろな工夫をすれば、さらにコミュニケーションの機会が増え、一人ひとりの個性が見えてくると思います。

清水

それから、私たち女性エンジニアは、重くて大きなパーツを持つような作業はどうしてもできない場面があります。若いころ、そのような力仕事ができないことに悩んでいたら、グループリーダーが「周りと同じことをしなくても大丈夫。あなたにしかできない仕事は必ずある。それをすればいいんだよ」と声をかけ、サポートしてくれました。以降、そうした意識で仕事に打ち込んできた日々が、私の価値を引き上げてくれたと感じます。

山崎

私も、フィールドエンジニアとして一緒に仕事をしている仲間から、「あなたは重いものは持てないかもしれないけれど、その頭脳を使って指示ができる。だから、きちんと役割がある」と言ってもらえて、救われたことがありました。こういった声かけは大きなサポートの一つですよね。

乙骨

一人ひとりの考え方や視点、働き方を発信できる場を増やすことも一つです。定期的な上司との面談や同僚との会議ではどうしてもかしこまりがちなので、日頃から「自分はこんなふうに働きたい」「これに悩んでいる」など、雑談ベースでお話しできるような仕組みもあるといいですよね。

清水

従業員数の増加に目を向けると、雑談ベースで話せる場が少なくなってきているのは、マネジメントとしても課題の一つだと感じます。自然とコミュニケーションが生み出せる工夫が求められていると思います。

私のグループでは、休憩室に共用のお菓子ボックスをつくって、みんなと話すきっかけにしようと検討しています。休憩室が複数あるので、同じ休憩室に集まれるように工夫するだけでも、自然とコミュニケーションが生み出せますよね。

乙骨

素敵ですね!東京エレクトロン九州では、社歴の浅い女性エンジニア向けに3ヶ月のメンタープログラムが始まりました。こういう取り組みがさらに増えると、今まで以上に風通しがよくなると感じます。

また、現場の声を受けて、生理期間中でも安心して着られるネイビーのクリーンスーツが導入されました。数だけで見ればまだマイノリティに見える女性エンジニアですが、このような着実な環境改善は、私たちの姿をちゃんと見てもらえているという実感にもつながっています。

清水

ただ、一人ひとりに寄り添うという意味では、女性や外国人といったマイノリティに向けたサポートに力を入れすぎると、特別扱いに捉えられるケースもあると思います。

例えば、1~2ヶ月に一度ある女性エンジニアの交流会に対して、男性エンジニアの交流会は3年に一度ほど。男性社員の母数が多く、日頃の業務でも繋がれるとはいえ、機会の不均等はありそうです。だから、自由に参加できる男性エンジニアの交流会などは、今後増やしていけたらと思います。

三田野

なるほど。今はマイノリティの中のマジョリティである女性や外国籍社員が働きやすい環境づくりに力を入れ、会社全体の働きやすさを高めているため、その方針を理解してもらえたら嬉しいです。

山崎

私はいま20代として感じるのは、さまざまな会社の取り組みや社会の動きがある中で、20・30代の社員はすでに「多様性を尊重する」という感覚をもっているように思います。でも、実際に働いていて自分自身が問題に直面したときにどう解決していけばよいのかという漠然とした不安は、消えない悩みの一つ。

例えば、私のような2-3か月の海外出張を繰り返す職種だと、育休制度が確立しているといっても、自分が子どもを産んでから職場に戻ってこられるのか、子育てしながらちゃんと働いていけるのかは不安です。今日は、育児と仕事を両立されている先輩方のお話がたくさん聞けたので、自分のキャリアを考える上で希望になりました。

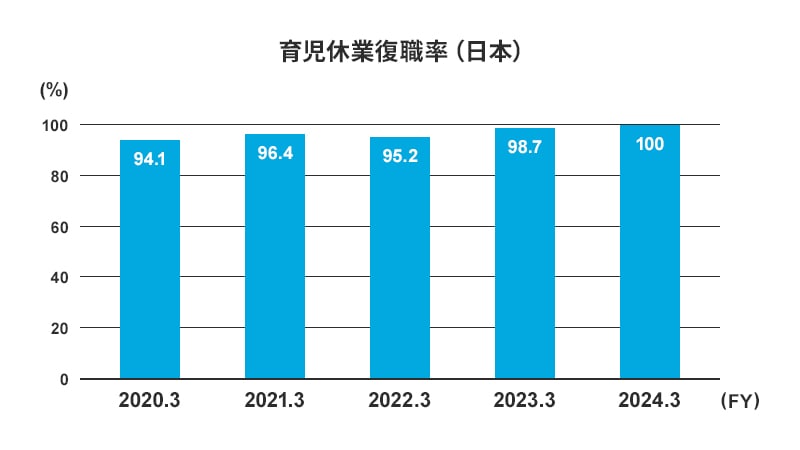

三田野

日本の育休取得後の復帰率は現在100%なので、安心してもらえるのではないでしょうか。ただ、山崎さんの業務には、装置立ち上げに伴う海外出張が多いようですから、子育てとの両立に不安があるのもうなずけます。でも、フィールドエンジニアとして今まで積み重ねてきた経験を活かせば、リモートや在宅勤務を使って、産後も充分に活躍できるフィールドや機会があると思います。

大久保

テクノロジーの進化により、遠隔操作によるティーチングやレシピの設定といったフィールドエンジニアの仕事にも役立つツールは、今後さらに充実するはずです。経験やノウハウをもとに、進化が目覚ましいAR/VRグラスをつかって、現場のパートナーに適切な指示を送ることもできると思います。また、瞬時にAI翻訳してくれる機能も実用化すれば、遠隔でもどの言語でもスムーズな会話が実現するでしょう。一方で、そうした技術が発達しても、海外出張がどうしても必要な場合はあるでしょう。そこで会社ができるのは、環境面の整備です。当事者と会社がさまざまな意見交換を重ねることで、必要な対応を検討し、実現していくことが大切だと考えています。

山崎

そうですね。これからも会社が、私たち一人ひとりのそうした悩みに寄り添ってくれたら、いっそう心強いと思います。

実吉

他には、コミュニケーションに関する教育や研修の機会も活用できそうです。メカエンジニアは、どうしても男性が大多数。女性エンジニアとして働いてきた約20年の中では、マイノリティであるがゆえにうまく発言できなかったことや、暗黙知として言語化されない部分の理解が追い付かないことに悩んだことがありました。

でも「いろんな人がいて、いろんな感覚がある」「自分の物差しで相手を決めつけない」という意識が共有され、その上でどのようなコミュニケーションを取れば、同じ目標の達成に向けて歩みやすくなるのかを知っていることで、より働きやすくなると思います。

山崎

互いにうまくコミュニケーションを取って、さまざまなメンバーと良いバランスをとりながら働いていきたいのは、会社も社員も同じですもんね。私は一年の半分ほどを海外で過ごしているので、海外メンバーの悩みを日本に伝える意識をもっていたいと考えています。反対に、日本を中心に推進されている施策があれば、もっと世界に向けて周知していければ、海外拠点の方にとってもきっと心強いはずです。

大久保

組織構造の改革も、必要なアクションだと思っています。例えば、昨年の7月からスタートしたGlobal Customer Engineering本部では、期待する変化、効果の一つとして、コミュニケーションに関わる目標を掲げました。世界中のフィールドエンジニアリングの現場と工場の開発現場との距離を縮めること、すなわち、より太く短くスピーディーにコミュニケーションできるパイプの構築です。もちろん、少なくない時間とエネルギーが必要になるでしょうが、大きな力を生み出すことにつながると考え、歩みを進めています。

企業の成長は人、社員は価値創出の源泉

最後に、これからTELが目指していく姿と具体的な取り組みを教えてください。

三田野

2016年に代表取締役に就任された河合さんは、「社員と社員の家族を幸せにすること」を事業活動のベースにしてきました。また、TELでは、まだ「多様性」といった言葉が今ほど取り上げられていなかった頃から、社員の個性を伸ばし、実力主義で公平に評価していく姿勢を大切にしてきた歴史があります。私自身は、海外でたくさんの女性エンジニアが活躍している姿を見るにつけ、どうして日本では海外に比べて活躍する女性の数が少ないのか、活躍できる環境がつくれないのか疑問に思ってきました。

そこで見えてきたのは、日本には人材がいないのではなく、人材の可能性を活かしきれていないだけだということ。女性や外国人、シニアといった優秀な人材をこれまで以上に活かしていかなければ、良い製品も生まれないと思います。これまでのTELの成長の背景には、“尖っている”や“違ったものをもっている”人の存在がありました。技術革新が早く、技術革新が止まらない半導体。これまでにない技術を生み出していくためにも、そういう多様な人を積極的に採用していきたいと思っています。

いわゆるメカ、エレキと呼ばれるようなフィールドだけでなく、例えば、薬学や化学を学んだ方、文系学部や女子大など、当社の事業と接点がなさそうだと思われているようなフィールドの皆さんに対しても、リクルートを広げていく予定です。

乙骨

私が担当している分析業務にも、薬液の不純物を解析するときに、分子同士の結合や分析装置に詳しい人が活躍する場面がありました。今までの新卒には電機や機械を学んだ人が多かったけれど、薬学や化学の知識は間違いなく役立ちます。さまざまな分野から人を迎えることで、新しい風も吹きそうです。

大久保

その通りです。競争力を高めて技術開発を競っていくためには、人材が最も大切です。多様性のある組織・集団からInnovationが起きるとも言われていますが、最近は「Talent War(人材獲得育成競争)」という言葉を耳にする通り、当社が掲げる5年で10,000人という規模の採用計画を達成することは簡単ではありません。

新規採用に加えて重要なのは、TELグループで働く約18,000人のすべての社員が、最大限の力を発揮できること。業界全体として、まだ男性が圧倒的に多いけれど、まずはここにいる皆さんのようにTELでキャリアを積んできた女性の活躍機会をもっともっと伸ばし、TELとしての競争力を高めていくことが重要だと信じています。もちろん、技術開発以外のあらゆるフィールドも同様です。国籍や人種を問わず、互いを尊重して個性や違いをともに生かしあう環境の実現や、文化の醸成を目指していきます。

三田野

解決に時間がかかる課題もあるかもしれませんが、役員一同、一丸となってTELで一人ひとりが活躍できる環境の整備に取り組んでいきます。だからこそ、困ったことがあればどんどん意見を出して、協力してください。

山崎

ありがとうございます。今後、直接ご連絡を差し上げてもいいのでしょうか?

三田野

もちろんです!ぜひ、率直な現場の声を聞かせてください。