半導体の技術革新を加速するTELのデジタルツイン活用

Technology

近年、半導体製造装置業界ではデジタルツインという概念が注目されている。デジタルツインとは、現実世界に存在する物体やシステムをコンピュータ上に再現し、リアルタイムでデータを分析・予測することによって最適化を図る技術だ。製造プロセスの最適化や開発の効率化を実現し、半導体のさらなる進化を加速する鍵として期待されている。

今回は、東京エレクトロン(以下:TEL) 装置インテリジェンス開発部でデータサイエンティストの技術集団を率いる部長 茂木弘典が、デジタルツインを活用した技術開発の最前線を分かりやすく解説する。

略歴

-

茂木弘典装置インテリジェンス開発部 部長

2000年にTELに入社。ソフトウェアエンジニアとして半導体製造装置の制御ソフトウェア開発に従事。2011年から機械学習の導入プロジェクトに参画。異常検知、プロセス制御などの装置システムを開発。2020年、東京エレクトロン宮城に異動し、プロセス開発のDX化推進プロジェクトに従事。2024年より現職で装置のインテリジェンス化にかかわる開発をリード。

デジタルツインと半導体製造装置

まず、デジタルツインとは何か、教えてください。

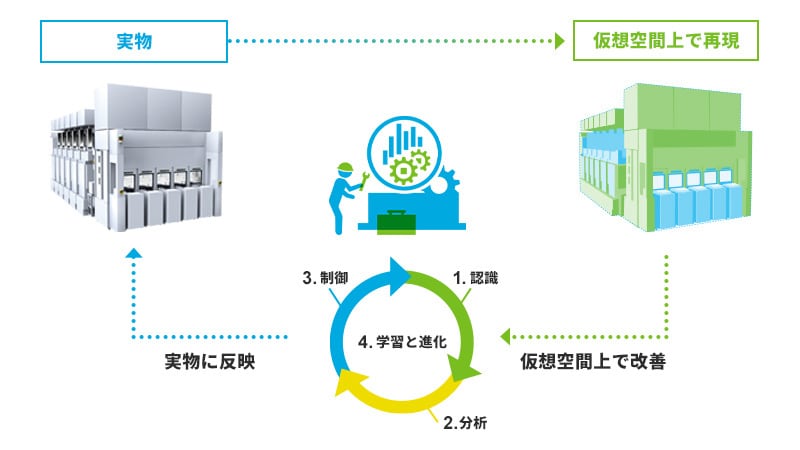

デジタルツインとは、その名の通りまるで”双子“のように、「現実世界にあるものや仕組み、そこで起きている現象をコンピュータの中につくり出す」シミュレーション技術です。仮想空間に実際に近い状態をつくり出すことで、予測や、多様な検証条件のなかから最適な条件の探索(絞り込み)を可能にするだけでなく、それらの結果をもとに、設計や開発など実世界での取り組みにフィードバックすることで課題解決や改善につなげることを可能にする技術です。

半導体製造装置におけるデジタルツインの活用事例を教えてください。

デジタルツインを用いて半導体製造装置を再現し、仮想空間上で予測や探索、改善をおこない、実際の装置に反映していくというのが活用のイメージです。

デジタルツインを半導体製造装置に活用することで、装置設計やプロセス条件*の結果をリアルタイムで把握・分析し、予測できるようになります。つまり、実物の装置を製造する前に、最適な寸法などハードウエアの構成情報を導くことができたり、実際にウェーハを処理する前に最適なプロセス条件の探索が可能になることを意味します。仮想空間上でさまざまな条件を試して最適解を導くことができるため、試作数や実験数を削減できる効果があります。

*プロセス条件: 半導体製造工程(成膜、リソグラフィ、エッチング、洗浄、テストなど)において、加工処理に用いられる技術の条件を指す。プロセス条件は、半導体デバイスの性能向上や製造コストの削減に影響する重要な要素

なぜデジタルツインを活用した研究開発をおこなう必要があるのでしょうか。

半導体デバイスそのものの進化(スケーリング)と、それをつくる半導体製造装置の両面での進化が進むいま、開発は複雑さが増し、開発にかかる時間やコストが課題になっているためです。その課題への打ち手の一つが、デジタルツインに代表されるような、Computer Aided Engineering(以下:CAE*)やAIの活用です。最近の、そして将来的なコンピュータ性能の進化を考えると、CAEやAIを活用しない研究開発はもはや現実的ではない、というのが業界全体のコンセンサスです。

*CAE:コンピュータ支援エンジニアリング。シミュレーションを通して製品を実際につくる前に問題点を見つけたり、製品の設計を改善するなど、開発にコンピュータを活用する技術を指す

半導体製造装置の開発の複雑さについて詳しく教えてください。

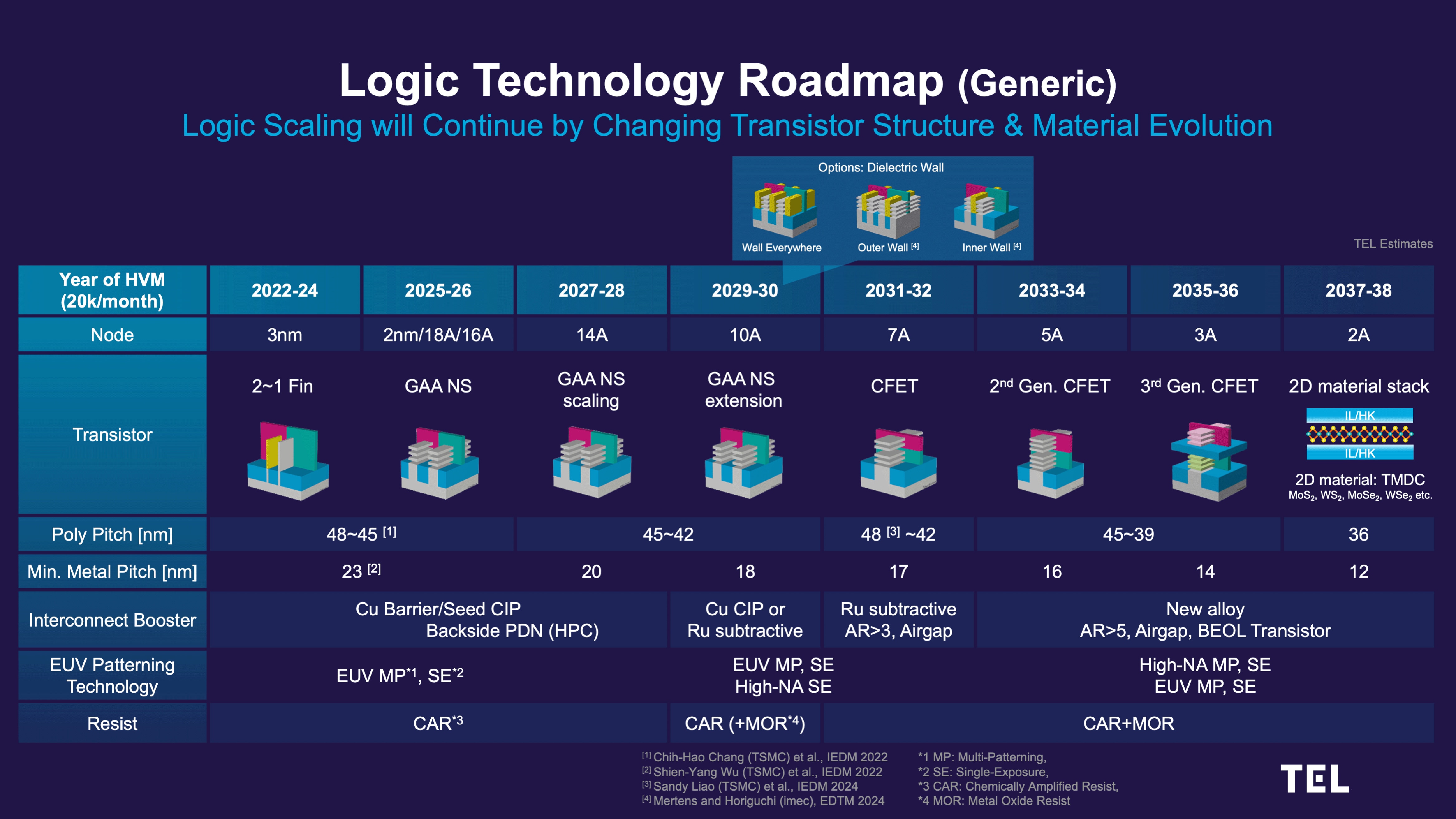

多様な検証条件の中から最適なプロセス条件の探索、絞り込みをおこなう作業を例に見てみると、数十年前は5,000個の中から最適な条件を1つ見つけるというスケールでしたが、今では106 ~ 108個の中から最適な条件を1つ見つけるというスケールへと拡大しています。約1億回の実験をするのは非現実的であり、もはや、人が対応できるスケール感ではないことが分かると思います。

また、半導体デバイスの構造が3次元に進化していることからも、開発の複雑さは桁違いに増しています。3次元に進化することで、垂直および水平な断面の両方を3Dプロファイルで観察する必要があるため、従来の2Dシミュレーションや測定手法だけでは対処しきれなくなっています。開発の複雑さが増す中で、私たち半導体製造装置メーカーは新たなアプローチや技術を積極的に取り入れ、持続可能な半導体の進化を実現することが求められています。

デジタルツインの要となるシミュレーション技術と機械学習

デジタルツイン活用におけるTELの特徴は何ですか。

TELがデジタルツインを活用する理由は2つあります。

1つは、これまで述べてきた通り、試作数・実験数を削減することで開発期間短縮、環境負荷低減、コスト低減を実現することができます。もう1つは、半導体製造装置メーカーとして詳細なハードウエア構成情報、およびプロセスメカニズムを理解しているからこそ、より精度の高いモデル化が実現できます。モデルを用いた仮想実験をより高い再現性で実現できることはTELならではの強みであり、精度の高い、最適なプロセス条件での開発を可能にするアプローチです。

どれくらい高い精度で再現できるのでしょうか。

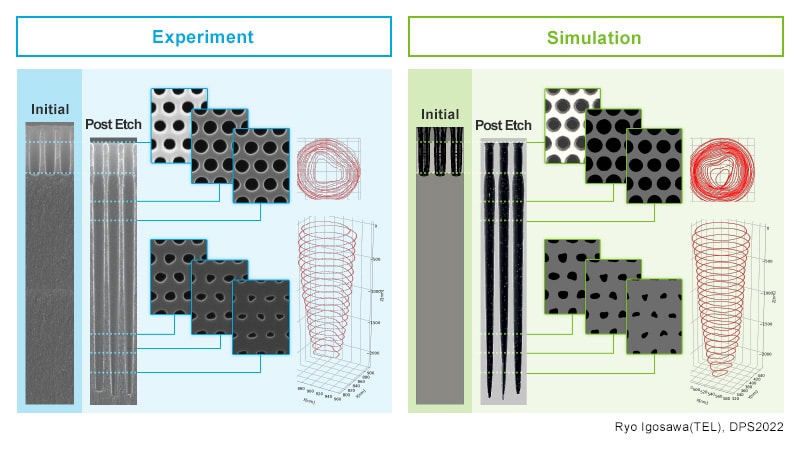

下の図の左右を比較してみてください。左は現実世界の実験データ、右は仮想空間上に再現した実験データですが、見ての通り両者はほぼ同じです。いかに忠実に仮想空間上で実験を再現できるかがわかると思います。

これは、エッチング工程における、デジタルツインの活用事例です。本来はウェーハの断面を観察するためにウェーハを切断する必要がありますが、CAEとAI技術を組み合わせたデジタルツインで仮想空間上に実験を再現することで、ウェーハを切断することなく断面の観察を可能にしています。

高い精度のデジタルツインを可能にしている技術について教えてください。

一般的に、データドリブンモデルと呼ばれるデータに基づく機械学習モデルは、学習したデータの範囲内の予測精度は十分な予測ができますが、学習データの範囲外の予測精度は著しく低下することが知られています。加えて、半導体とそれをつくる半導体製造装置は、進化のスピードが早く、数か月単位でハードウエアの構成やプロセス技術が更新されるため、十分な学習データ数を確保することが難しいという課題があります。そこで、これら課題を克服するためにTELでは物理理論を取り入れた機械学習によるモデル化(Physics AI)手法を用いています。これにより、少ない学習データでも必要な予測精度を確保するアプローチをとっています。

*Physics AI:物理法則やモデルを利用して、人工知能(AI)を強化する手法を指す

すべては半導体の技術革新に貢献するために

最後に、TELにおけるデジタルツインの活用の意義を教えてください。

半導体デバイスの進化が、微細化に伴う三次元構造へシフトする今、CAEやAIを駆使した付加価値の高いソリューションの提供が重要となっています。デジタルツインはもはや選択肢ではなく必須の技術とも言え、半導体の進化を支える基盤として、ますます重要な役割を果たしていくでしょう。

TELの強みは、業界トップの25,000件を超える特許保有と、年間約4,000~6,000台の規模(2025年3月末時点)で増えていく出荷装置からリアルタイムに蓄積される技術データを保有していることです。加えて、半導体製造装置メーカーならではの、ハードウエア構成およびプロセスメカニズムの両面における膨大な技術データを保有している点です。これらのデータを活用してさまざまなシミュレーション技術とAI技術を活用することでデジタルツインを構築し、より少ない労力で最適な解をより早く導き出すことが研究開発の鍵となります。

また、このような新たな開発アプローチに、ともに取り組む人材も求められています。半導体市場は、2030年頃には現在の2倍近くにまで拡大すると予測され、極めて大きな成長ポテンシャルをもっています。半導体の進化を通してより良い社会の実現に貢献していくことに興味がある人は、ぜひこの業界に飛び込んでほしいと思います。関連する学会やSEMICON(セミコン)と呼ばれる業界イベントに参加して、最新の情報に触れてみたり、イベントでのネットワーキング機会を活用して業界について知ることから始めてみても良いでしょう。まずは興味をもってもらえたら嬉しいです。