学会と交流から未来は変わる- TELが大切にする、半導体の技術革新に必要なこと

Technology

半導体は、スマートフォンや自動車から生成AIや量子コンピューティングまで、あらゆる最先端技術の基盤を支える重要な存在だ。特に「先端半導体技術の最新トレンド」として注目されるアドバンスド・パッケージングや微細化技術は、AI時代のコンピューティング革新を加速させている。しかし、その進化には世界の企業や研究機関が連携し、複雑な課題を乗り越えることが必要だ。

本記事は、半導体研究における最高峰の国際学会Symposium on VLSI Technology & Circuits(以下:VLSIシンポジウム)でシンポジウム委員長を務めた東京エレクトロン(以下:TEL)の角村貴昭と、同学会の技術委員であり国際学会の場を活用してTELのデバイス技術ロードマップを制作する大藤徹が、半導体研究の現状と未来、そして若手エンジニアが知っておくべき学会参加の意義について語る。

- 京都市で開催されたVLSIシンポジウムの直後に、同市右京区で国の登録有形文化財に指定された邸宅「旧邸御室」にて撮影

プロフィール

-

角村貴昭

2001年に東京大学大学院修士課程修了後、三菱電機に入社。その後、ルネサステクノロジ(現ルネサス エレクトロニクス)を経て、2011年東京大学大学院より博士号を取得。2012年にTEL入社。

2015年にVLSI シンポジウム委員を務め、以降プログラム委員長などVLSIシンポジウムの要職を歴任し2024年にシンポジウム委員長に就任。 -

大藤徹

2007年東京大学大学院博士課程修了後、TSMC社入社。2020年にTEL入社。

半導体業界における国際学会、そしてTELの位置づけとは?

VLSIシンポジウムの概要と、なぜ企業が学会に参加するのか、その意義を教えてください。

大藤

VLSIシンポジウムは、最先端の半導体デバイスや回路技術を議論する国際学会です。世界中の研究者や企業が最新の成果を発表し合い、今後の技術開発の方向性を共有しています。

半導体技術は、物理や機械、電気、材料、工学といった他分野の融合で成り立っているため、一社の研究開発だけですべてをカバーして最適解を見つけ出すのは困難です。だからこそ、このような国際学会という場で業界全体の取り組みを理解することが必要です。TELもこの場を活用し、「業界やお客さまが求める技術トレンド」を把握しています。

角村

VLSIシンポジウムのような国際学会には、世界中の専門家が集まるため、有益な情報交換ができることも特長のひとつです。VLSIシンポジウムでの論文採択率は、30~40%。採択されること自体が、技術力の証明にもなります。発表を通じて新しいお客さまとの接点が生まれたり、社内外の技術交流が促進されるため、企業にとって非常に重要な場です。

産業全体で半導体の技術革新を進めていくためには、こうした場が非常に大きな役割を担っていますが、視点を変えてお互いにまったく情報を共有しなければ、どのようなことが起きるのか想像してみてください。どの会社もゼロベースから検討しなければならず、技術開発の方向性がばらばらになるため、進化のスピードは遅く、サプライヤーの負担も増えます。学会がなければ、半導体は50年間でここまで進化することはなかったでしょう。おおよその開発の方向性は共同で議論しながら、適正な競争を進めていく——学会は、こうした役割を担う場でもあるのです。

国際学会に参加する他社から、TELは何を期待されているのでしょうか。

大藤

半導体製造装置のリーディングカンパニーとして期待されているのは、やはり業界発展への貢献です。半導体製造技術の難易度はここ数年、各段に上がっています。それは、半導体製造装置の重要性がどんどん高まっていることを意味します。半導体製造装置メーカーがどんな技術を発表するのか、エンジニアが何を話すのか、多角的な注目を集めています。

学会運営が、研究開発の知見を広げてくれる

お二人が務めている、VLSIシンポジウムのテクニカルプログラム委員についても教えてください。どのような仕事を担っているのでしょうか。

角村

私たちの主な仕事は、投稿論文の査読と学会運営です。今年は約350本もの論文が集まり、社内の専門家と協力して評価をおこないました。学会運営は招待講演者の調整やパネルディスカッションなの企画など、多岐に渡ります。

VLSIシンポジウムはデバイスごとの分科会がなく、全論文を1つの委員会で議論するため、世界のデバイス研究の最先端にふれることができます。幅広い知識が必要になるのは大変でもありますが、まさにVLSIシンポジウムの委員を担わないかぎり経験できないことだと思いますね。

日頃の業務とVLSIシンポジウムの委員の仕事には、どのようなつながりがありますか?

角村

私はアライアンスプロジェクトという部署に所属しており、国際的な研究機関や大学との共同研究の企画・運営に取り組んでいます。共同研究のテーマ選びから研究内容の検討まで全体統括を担当しています。将来の半導体技術動向やTELの戦略に沿って、広い視野で企画を進めていかなければなりません。これはまさに、学会業務によって得られた知見を活かせるポイントです。

大藤

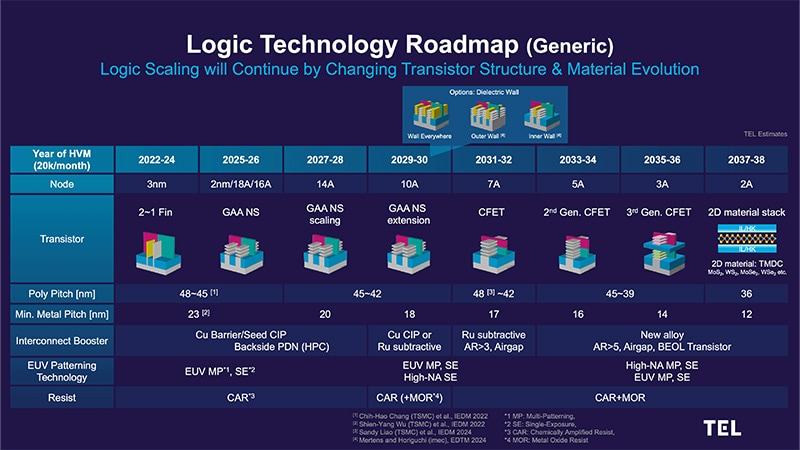

私の主な業務の1つは、今後10年の半導体デバイスの技術ロードマップをまとめることです。ロードマップとは、半導体デバイスの構造や性能の未来予想図。もちろん実際に10年後の技術がどうなるかは誰にもわからないため、チャレンジングかつクリエイティブな仕事です。

そのため、情報のインプットは非常に貴重です。関連する主要な学会にも積極的に参加し、各社の発表や主要顧客の動向、社内外での意見交換といったさまざまなデータを総合してロードマップを制作していきます。

研究開発に関わる社員にとって、学会参加はとても有意義なのは分かりますが・・若い世代の中には、学会に対して敷居が高いと感じる人も少なくないようです。

大藤

私も若い頃は、敷居の高さを感じていました。最初は専門用語や高度な内容に戸惑うかもしれませんが、ネット上にはわかりやすい解説も増えていますから、まずはそういう記事に触れて、積極的に情報収集をしてみることをお勧めします。業界がどの方向に向かっているのか、どういう技術が注目されているのかをある程度つかむことができると思いますよ。

角村

同感です。例えば最近は、これまで半導体の進化を牽引してきた「微細化(半導体デバイスをより小型化し高性能化を実現する)」技術に加え、AI向け半導体として「アドバンスド・パッケージング(異なるチップ同士を統合する)」技術も注目を集めています。また、AIの飛躍的な進化により消費電力が増えていることから、エネルギー効率を高める半導体をつくるアプローチや、半導体チップ間で大容量の情報を処理するために光デバイスを活用するコンセプトも出てきました。

わかりやすい解説がネット上にたくさんあるので、まずそれで技術キーワードや学会というものに慣れてみる。そして徐々に学会に参加してみることで、高い視点を育てていくのはどうでしょうか。いずれは、ぜひ論文投稿にも挑戦してほしいですね。技術的な知見を整理して伝える力は重要なスキルなので、ぜひ研鑽することをお勧めします。

TELと半導体は共に人生を豊かに

近年の半導体を取り巻く状況について、お二人はどのように感じていますか?

大藤

10年前に想定していた半導体デバイスロードマップと現実を比べると、技術が進化していく順番はおおむね予想どおりです。ただ技術革新のスピードは想定よりも早いです。たとえば、トランジスタの金属配線をウェーハの裏側にもつくる技術などは、10年前にはほとんど絵空ごとでしたが、現実にはそろそろ実用化されようとしています。

角村

今後は、半導体製造装置自体の開発への生成AI活用も進みます。学会でも、すでに生成AIを設計に使用する例などが発表されています。プロセス技術開発にしても、ハードウエア構成にしても、最適解を導き出すパラメータが膨大な中で、AI技術の活用やシミュレーション技術の活用は、研究開発の鍵となります。

半導体の技術革新がもたらすテクノロジーによって、どのような未来が訪れると考えていますか?

角村

生成AIで世界が大きく変わるのはもう明白ですよね。画像認識技術が出始めたとき、きっとこれは重要なテクノロジーになると思いましたが、ここまでのスピード感で世の中を席巻するとは、私自身は考えていませんでした。テクノロジーの進化には想像ができない部分も多いけれど、進化によって、ぜひより良い未来が来てほしいと思います。

大藤

身の回りで使われる半導体の数は、今後もどんどん増えていくでしょう。強力な「縁の下の力もち」として活躍し続け、社会、そして我々人間の生活に影響を与えていくと思います。

たとえば、昔ながらの建物に半導体を使った最新インフラを入れて、懐かしい雰囲気を保ちながら快適に住めるようにする、など、いまの生活感を保ったまま、どんどん利便性を上げていくような進化も考えられます。半導体が機能するのは内側の部分だから、人間がふれるインターフェイスは今までのままで、「安心感」を保ちながらさまざまなものをさらに便利にしていけるのではないかと思います。TELと半導体は共に人生を豊かにできると思っています。

最後に、そんな未来をたぐりよせるため、TELが果たすべき役割についてのお考えを聞かせてください。

角村

今後も市場成長が期待できる半導体産業ですが、一方で製造コストや消費電力の増加、環境対応など、解決しなければならない課題もたくさんあります。いくら優れた半導体デバイスが開発されたとしても、量産を実現する製造装置がなければ半導体はつくれない。だからこそ、TELの役割は重大です。未来の半導体デバイスはTELの装置が量産していると信じていますから、これからも力を尽くしていきたいです。

大藤

今までTELは、半導体製造装置を通して、コンピューティングの進化を支える根幹に貢献してきました。それは、社会が便利で豊かな未来を切り拓くための後押しにもつながっています。そんなTELだからこそ果たせる大きな使命の1つは、半導体業界の動向をどのようにとらえ、どう対処していくのかを示していくことだと思います。

半導体を多面的に支えてきたこれまでのノウハウを活かしていけば、TELの可能性はさらに大きく広がっていくでしょう。私自身もその一端を担うため、多角的に学んでいます。チャレンジする価値がある、エキサイティングな業界です。