ひらめきのコツを学生が実感!半導体技術革新の発想法を学ぶワークショップ

Culture

あらゆる電子機器の頭脳であり、人々の豊かな生活を支える半導体。半導体の技術革新を加速させるカギは、製造装置の進化にある。そんな中、東京エレクトロン(以下:TEL)が重視するのは、イノベーションを生み出す原動力「ひらめき」だ。次世代を担う人材、現役学生を対象に、「ひらめき」のコツを知り、実際に体感するイベントが開催された。まだ見ぬ「ひらめき」に出会い、新たな可能性を切り拓く旅が始まった。

折り紙を使い、グループワークでひらめきの瞬間を体験

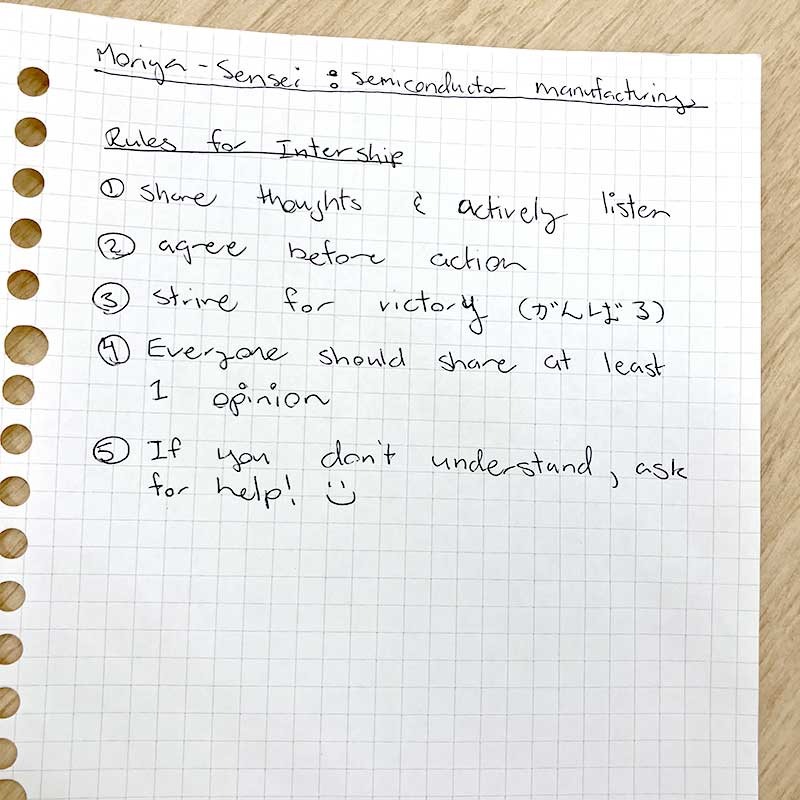

日本と米国の大学から集まった学生が、6つのグループに分かれてワークショップはスタート。各ワークの合計得点で優勝を競い合った。最初に取り組んだのは、グループごとにルールを決めることだ。「異論は相手の意見を一度受け入れてから言う」「1人1つは意見を言う」「とにかく楽しむ!」など、ワークショップをより実りあるものにするためにさまざまな意見が挙がった。

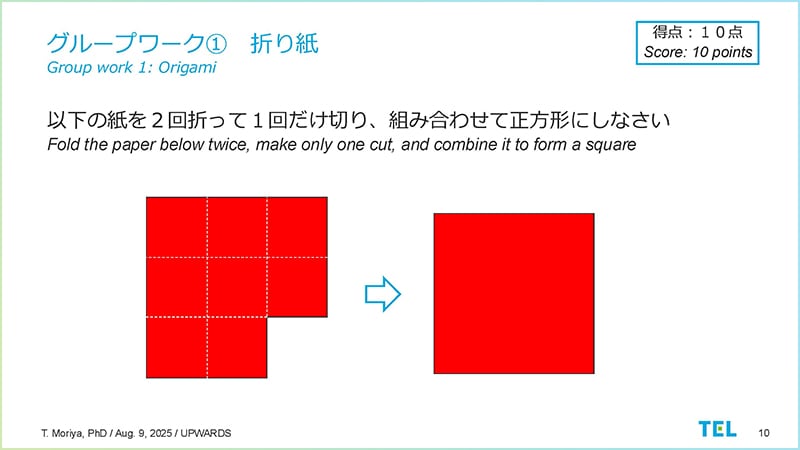

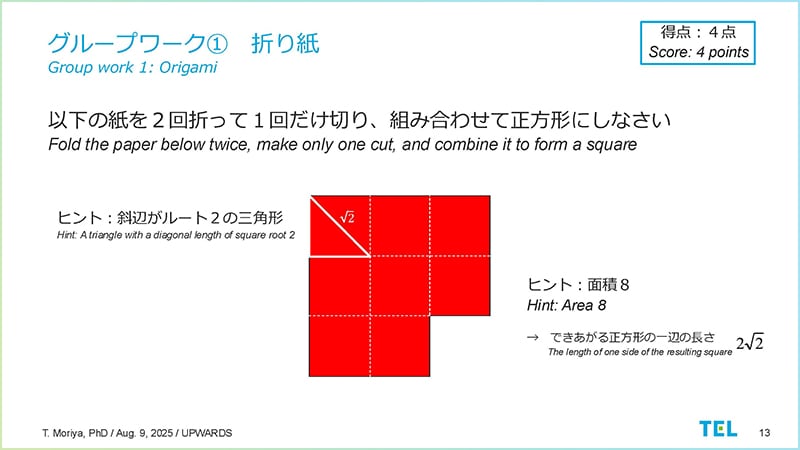

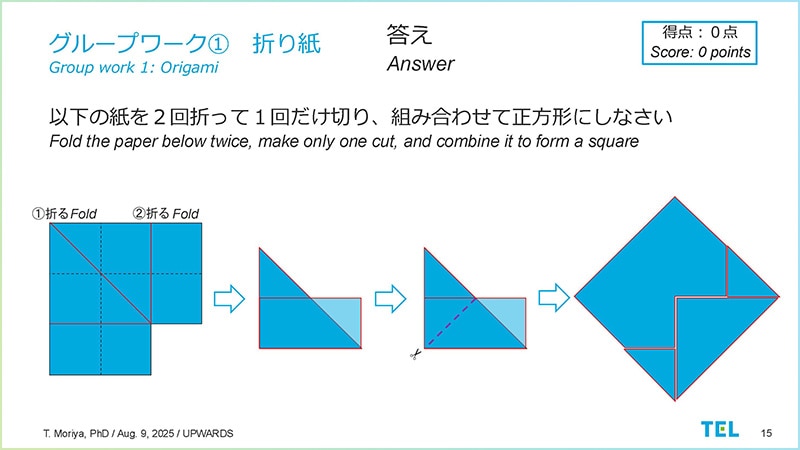

守屋は、大学院卒業後に半導体メーカーで働いたのち、「良い半導体をつくるためには半導体製造装置が重要」という思いからTELに転職した経歴をもつ。200以上の発明を特許提案してきた守屋は、「優秀なエンジニアにとって、新しいアイデアを世界で最初に思いつくことが重要」と、ひらめきの大切さを紹介。ひらめきを感覚的に掴むために最初にチャレンジしたのが、折り紙を使ったワークだ。課題は、「四隅の1つが切り取られた折り紙を、2回折って1回だけ切り、全てを組み合わせて正方形にする」というもの。

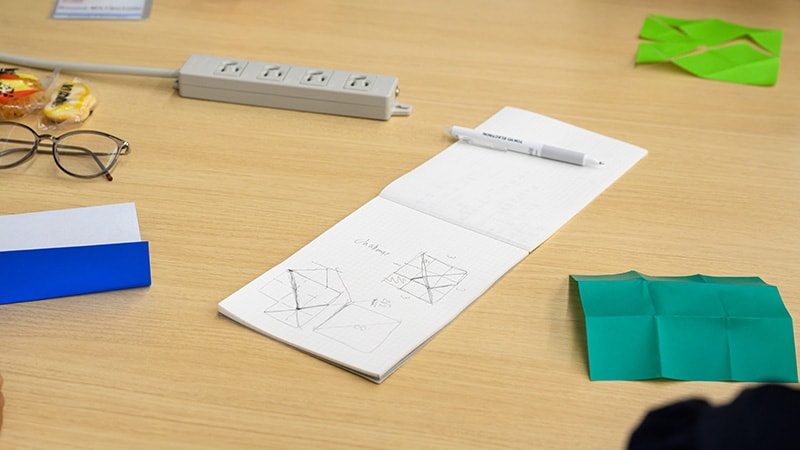

すぐに紙を手に取って数式や線を描き始めたのが、グループ2だ。縦横に細かく線を引いたり、さまざまな折り方を試したりする中で、他のグループが苦戦している一方、グループ2のメンバーは斜めの線が入った図を見ながら活発に意見を交わしていた。そして間もなく、彼らは見事にノーヒントで正解を導き出した。会場は驚きと拍手に包まれた。

続いて、「面積は8」「できあがる正方形の一辺の長さが2√2」などのヒントが出される。すると、「あっ」とひらめいて、「斜めのライン」で壁を突破し答えに辿りついていく学生たち。ひらめきの瞬間を体感した学生たちは、「半導体製造装置の技術開発は、毎日がこのひらめきの繰り返しです」という守屋の言葉に深く頷いていた。

ひらめきのコツ

「とはいえ、0から1をひらめくことは天才でもない限り難しい」と守屋。ひらめくためのコツとして、3つのステップを紹介した。

1. 過去の経験や記憶にパターンをあてはめてみる

2. 他の分野にもアンテナを高くして、違う分野で似たような現象を探してみる

3. さまざまな物理、化学などの理論を応用して、科学的に物事を分析してみる

続いて、あらゆる場所で欠かせない半導体がどのようにつくられるのか、半導体製造プロセスを学ぶ。シリコンインゴットから半導体デバイスが出来上がるまでには数カ月にわたる製造のプロセスを経ることや、そのプロセス技術が詳しく伝えられた。ナノメートル単位の加工工程の目的や使用される素材の説明に、学生たちは真剣に耳を傾けた。

続くワークでは、ここまで学んだ半導体の知識をふまえ「半導体製造と米づくりの共通点とは?」という問題の答えを、10分間で書き出していく。異なる業界の比較に、学生たちは考え込む様子も。米づくりに馴染みのない国で育った学生に、日本の学生が稲作のプロセスを説明しながらアイデアを出し合う様子もみられた。

終了後、各グループが最も自信のある答えを発表。「つくるのに時間(数ヶ月)を要する」「きれいな水を使うという点で半導体製造プロセスと水田の管理が似ている」「不純物による汚染を防ぐ必要がある」「GDPを支えている」など多様な意見が挙がり、互いに刺激を受けた。

このワークは、ひらめくコツの1つ、「違う分野で似たような現象を探してみる」というもの。学生たちはワークを通して、さまざまな分野の事例に目を光らせることの重要性を理解するとともに、講義やワークを通じて半導体製造のポイントを掴みつつある学生たちの意見交換は、ワークショップ開始直後よりも活発になっていった。

AI×人の知識で可能性は無限大に

続いて投げかけられたテーマは「あなたなら、半導体製造にどのようにAIを活用しますか?」というもの。AIは未来を担う学生にとっても関心の高いテーマ。次々に回答が飛び出す。「トレンドの把握」「品質向上のアイデア収集」「従業員間の知識の平準化」といった情報に関する活用法に加えて、「工場レイアウトの最適化」「需要の予測」など、データ分析のアイデアも多く挙がった。

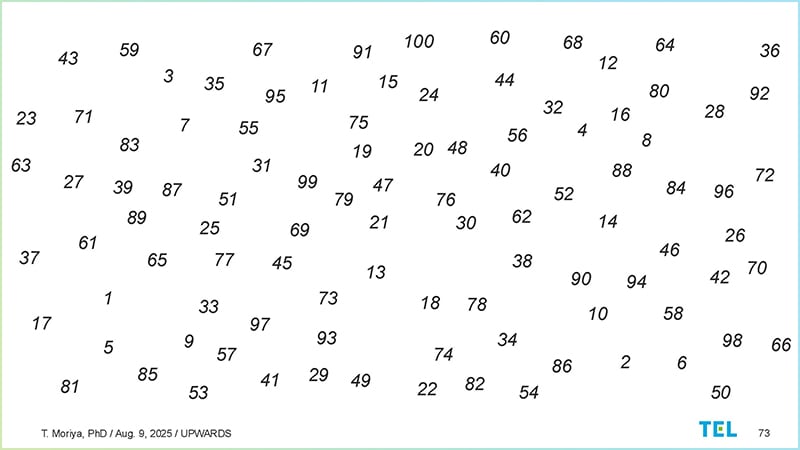

守屋は、AIと向き合う時には「人の知識とAIの融合が大切」という考えとともに、半導体製造の開発におけるAI活用事例を紹介。歩留まりや生産性向上などの課題解決、実験の効率化や材料探索にも、AIのデータ解析や機械学習が活用されている事実を知り、学生は熱心に聞き入っていた。そんなAI活用に関する理解をさらに促したのが、学生たちが挑戦した次のゲームだ。それは、スクリーン上に映し出された、ランダムに並んだ1~100の数字を、制限時間30秒で順番通りにカウントしていくものだ。

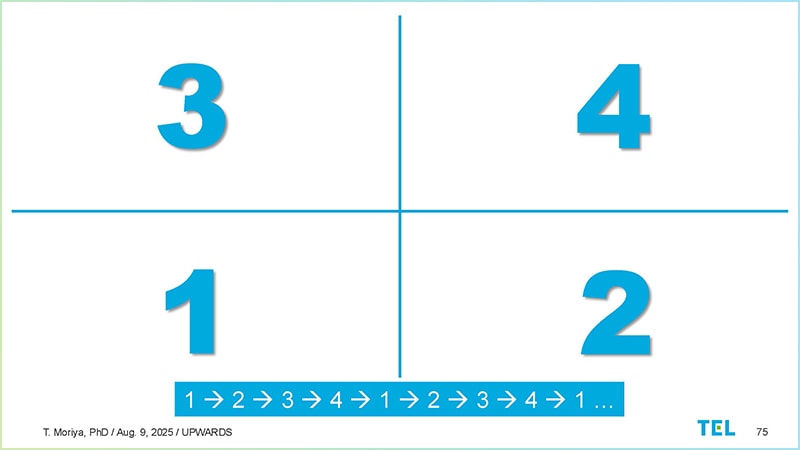

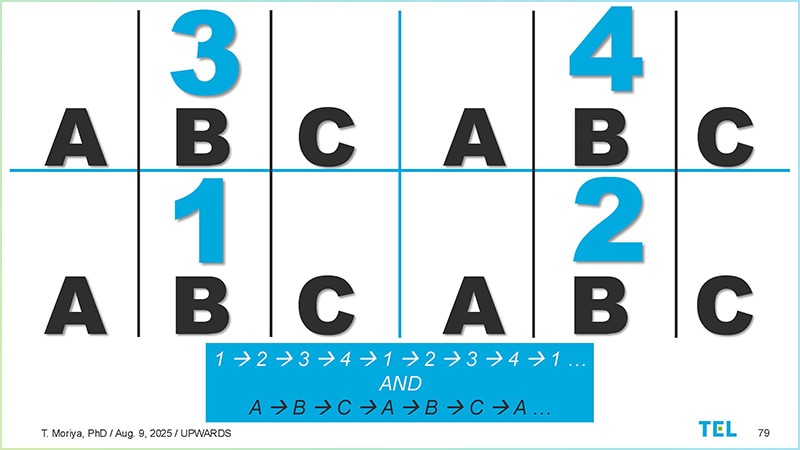

1回目の挑戦で、40まで数えられた学生もいたが、ほとんどは15前後という結果だった。2回目の挑戦の前に、ヒントが与えられた。それは、1→2→3→4と、4つのエリアで数字が順番にカウントアップしていくパターンがあるということ。パターンを知った上で再チャレンジすると、半数以上の学生はカウントできる数が増加した。

続いて追加のヒントが与えられ、詳しいパターンが提示された。しかし、パターンが増え、困惑する学生たち。3回目のカウントに挑戦すると……。

前回より数字が上がったのは2人のみ。他の学生は前と同じ、もしくは下がるという結果に。ヒントが増えたのに成績が上がらないことに驚く学生たち。その理由を守屋は「人はある程度のパターンを得ると創造力が高まるが、パターンが多すぎるとパフォーマンスが下がる傾向がある」と説明した。能力の向上には、その人にとってちょうどいいパターンが必要だという。

そして、最適なパターンの探索も、AIが得意なことの一つだと加えた。AIによるデータ分析と人の知識や直観との融合によって、研究開発の成果を高めることができる。「人とAIのどちらが上かという考え方は無意味。豊かな知識とAIを掛け合わせることで、どんどん可能性を高められる」と守屋。ゲームでそれを実感した学生たちは、AI×人の可能性に心を躍らせていた。

笑顔溢れるワークショップ。「楽しい!」が創り出す豊かな未来

すべてのワークが終了し、優勝したのはグループ6、2位はグループ2という結果に。両グループに景品が贈られ、学生たちは笑顔でお互いを称え合った。守屋は、「皆さんのアイデアは無限大。常識を覆すオリジナルなアイデアを生み出すために、今日のひらめきの感覚を忘れないでほしい」と、ワークショップを締めくくった。

主体的に手や頭を動かして得た「ひらめき」を通じて学生たちは、半導体の技術革新を支えるイノベーションの価値を立体的に理解した様子。学生たちからは「社会に出てからも大切なチームワークを学んだ」「背景も専攻も母国語も違うメンバーとのディスカッションが刺激的だった」という声も聞かれた。ネットワーキングの収穫も多かったようだ。

ワークショップで最も目を引いたのは、「ひらめき」の瞬間に学生たちが見せた笑顔だ。時に守屋の話が聞こえなくなるほど、ディスカッションに熱中していた学生たち。イノベーションは、楽しさやエキサイティングな瞬間から生まれることを、その充実した表情が物語っていた。より良い社会をつくる未来の技術革新は、「ひらめき」の喜びを知る人材が担っていくはずだ。

- 本記事は、TELが参画している「UPWARDS」(日米の11大学によって構成される半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ)のプログラムを紹介する記事です。