第1回

コンピューティングのプラットフォームになった

スマホ

- 2015.08.31

今や生活に欠かせなくなりつつあるスマートフォン。スマホが私たちの生活を変え、今後少なくとも10年、スマホとの共生は続く。なぜ、そのようなことが言えるのか。これまで産業の主役だったパソコンや、テレビなどの家電製品と比較しながら、スマホの可能性を論じていく。ハードウエア、ソフトウエア、サービスの3つを同時に満たし、しかも継続性のある電子製品スマホ、本連載の第1回ではスマホの普及が拡大した背景について、第2回はその機能の進化、第3回はスマホのビジネスについて紹介する。

10年以上も前から、ユビキタスコンピューティングや、いつでもどこでもインターネットにつながると言われ続けてきた中、ようやくいま、その世界が本当に実現しつつある。その原動力はパソコンではない。スマートフォンである。パソコンではオフィスやコーヒーショップなど、どこかに座らない限り、インターネットに接続し楽しむことができなかがスマホは違う。電車の中でも歩きながらでもインターネットにつながり、メールやゲームを楽しめる。ラッシュアワーの混雑時には、歩きスマホは歩行の邪魔になり駅では迷惑行為とされるほどの社会現象にもなっているくらいだ。

ワープロからパソコンの変革期と同じ

この状況は、オフィスワークでワードプロセッサからパソコンへ移った時とよく似ている。ワープロは文章を書くことしかできない専用機であった。携帯電話機からスマホに移った状況は、通話しかできない携帯電話から、ソフトウエアを変えれば機能を変更できるスマホ、すなわちコンピュータに変わったのである。コンピューティングデバイスという視点からでさえ、パソコンからスマホにシフトしている。

パソコンはMS-DOS機時代には、大きく普及しなかった。例えば、ワープロソフトを立ち上げるときは「JSW」などのコマンドを打ちこまなければならず、使い勝手が極めて悪かったためだ。1995年末に発売されたWindows 95搭載機になって、プルダウンメニュー、マウスといった現在の使い方ができるようになり、初めて、パソコンは私たちの生活に浸透し始めた。それから20年間、2015年の今までパソコンが主役の座を占めてきた。それがここ1~2年で、スマホと主役の座を交替しようとしているのである。

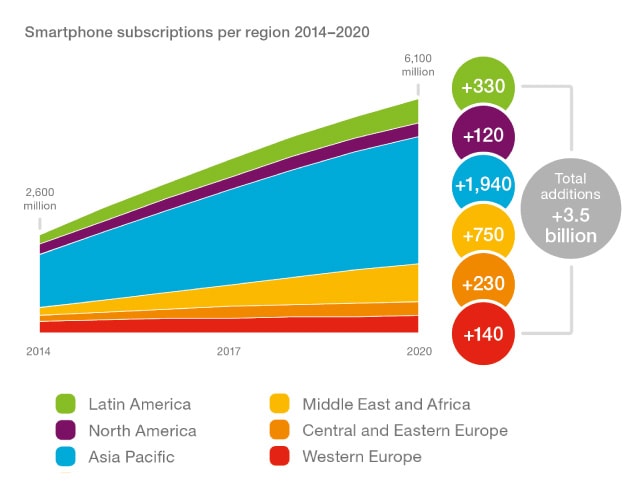

そして、スマホはこれからも成長する。世界トップの通信ネットワーク機器メーカーであるエリクソン社がまとめた2020年までの予測によると(図1)、スマホの加入者数は2020年には61億人に達する。特に、中東とアジア太平洋地域(日本含む)の伸びが著しい。世界人口はその頃75億人程度になることから、普及率は80%を超えることになる。

|