第2回

スマホのUX機能を実現するテクノロジー

- 2015.10.09

スマートフォンと従来の携帯電話(いわゆるガラケー)との違いは大きく二つある。一つはユーザーエクスペリエンス(UX)といわれる人間の楽しさを表す機能である。もう一つはアプリと呼ばれるソフトウエアだ。アプリは機能を追加できるだけではなく、ブラウザを開く手間を省いてくれる。ここでは、楽しいUXのテクノロジーについて述べていく。

スマートフォンのユーザーエクスペリエンス(UX)を司るのはセンサ類だ。まずはタッチセンサ、次に加速度センサ、ジャイロセンサ、さらには気圧センサ、温度センサなどがある。スマホは、これらのセンサを使って人間の楽しさを表現する。最初にiPhoneを見た時、誰しも指の操作によるページめくりや、人の手の動作をそのまま反映した写真の拡大・縮小機能と、その楽しさに驚いた。その指の動作を検出するのはタッチセンサと呼ばれるディスプレイ上の透明なセンサである。

タッチセンサの2本指技術

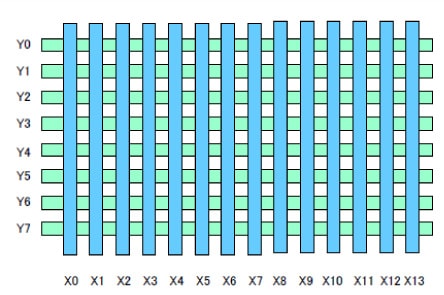

タッチセンサそのものは数十年前から世に出てはいる。従来のタッチセンサを使ったタッチパネルでは、1本指で画面のどこかをタッチするだけだったため、四角い画面上にX、Y(縦、横)の座標(図1)を構成し、そのX-Yマトリクス上の1点を押さえたときの抵抗や容量の変化で、どこを押さえたかを認識していた。一方、スマホでは静電容量型といわれるセンサを使うことが多い。これは小さなセンサを画面上に配置しておき、そのうちの一つのセンサをさわると、容量が変化することでどのセンサが押されたかがわかるというもの。

|

スマホでは2本指でタッチする表現が求められ、X-Y上の2点を同時に検出しなければならないが、従来の方法では2点を同時に検出できない。そこで、時間的な走査(スキャン)を利用。X軸の列の電極と、Y軸の行にある電極を、人間には追いつけないほどの速度で走査し、順番に電流を流していく。すると、時刻t1に一つの指の位置(X1、Y1)、時刻t2にもう一つの指の位置(X2、Y2)を検出。指を閉じる方向なら縮小、開く方向なら拡大、と事前に動きを定義づけしておくことで、指の動きを反映した操作を可能にしている。そのため、センサからの信号と、人間の動作の関係を意味づけることのできるアルゴリズムの開発も必要となる。

iPhoneに最初に使われた2本指のタッチセンサは、Androidは言うまでもなく、パソコン画面にも広がった。さらに工業用の計器のディスプレイにも使われており、仕事の場にもタッチセンサによるUXが入り込むようになっている。