変形自在なセンサを印刷する

最近、MEMSとは全く別のアプローチで存在感を感じさせないセンサを作製する技術の開発が進んできた。有機導電体や有機半導体などの材料を使って、印刷技術によってモノの表面にセンサ機能を描き込む、プリンタブルエレクトロニクスである。代表例として、東京大学が開発した触覚を持った「人工皮膚」や「シート型スキャナ」などがある。山形大学、産業技術総合研究所、大阪府立産業技術総合研究所など多くの機関で、活発に研究開発されている。

プリンタブル技術は、材料や製造手法を新たに開発する必要があることから、実用化に向けて克服すべきハードルが多く、高い。しかし、実現できれば、薄くて軽く、折り曲げたり、伸縮させたりするフレキシブルなセンサを作ることができる。これらは従来のセンサや電子回路では実現不可能な特徴であるため、これまでとは異質な応用を拓くのではと期待されている。米国でも国防総省が、シリコンバレーに、「フレキシブル(柔軟)」で「ベンダブル(折りたためる)」な電子センサの開発を目指す技術開発拠点の設置を発表するなど、注目度が急上昇している技術である。

このようなフレキシブルセンサは、特に医療・ヘルスケアの応用との親和性が高い。非侵襲センサとは別のアプローチで、肌に密着させても違和感を感じないセンサを作ることができるからだ。肌に密着させることで、生体情報を検知する感度が高まる。それでいながら長期間に渡っての計測が可能になる。また、印刷技術により低コストで製造できる可能性があるため、使い捨てにできる。感染防止などの観点から、廃棄しやすい特徴は、確実にメリットである。

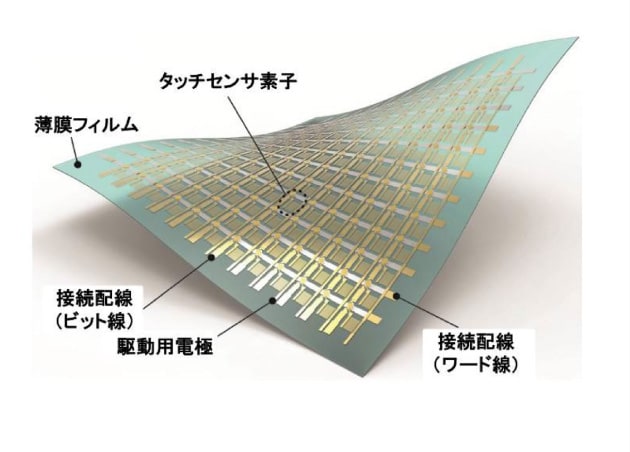

東京大学は、厚さが約2μmと薄く、1m2当たりの重量が3gと軽く、紙のように丸めても壊れないタッチセンサを開発した(図4)。生理食塩水に2週間以上浸漬しても、電気特性が劣化しない。将来的には体温や血圧をはじめとする、さまざまな生体信号を測定できるようになるという。同大学は、150℃の加熱殺菌後でも駆動する高耐熱性の有機トランジスタも開発しており、医療用途の開拓を推し進めている。

|

プリンタブル技術を使って、生物学的な現象を検知するバイオセンサを作製した例もある。山形大学は、フィルム型有機バイオセンサを開発した。有機トランジスタのゲート電極を延長し、そこに特定の成分を吸着するレセプタ(受容体)を作り込んだ構造を採っている。レセプタに検知すべき成分が吸着すると、トランジスタの電流と電圧が変化する。精神的ストレスを感じた時に検出される硝酸イオンや運動性ストレスにかかわる乳酸イオン、食品の鮮度にかかわるヒスタミンなどの有無が分かる。

全てを見通す眼を持ち始めた超五感センサー

ここからは、新しい情報を取り込むことができるセンサ技術を紹介したい。人間の五感をさらに強化することが出来るセンサ、状態を把握しにくい場所や現象を知るためのセンサが精力的に開発されている。ここで紹介するのは、そのうちのほんの一部である。

デジカメやスマートフォンの製品開発競争は、システムの「視覚」となるイメージセンサの性能を引き上げた。そして今では、人間の目をはるかに超える性能を持つまでになった。人間の目が画像を取り込む速度は、240コマ/秒と言われている。これに対し現在のイメージセンサでは、既に1000コマ/秒での取り込みを達成している。また、ISO 409600という光感度での撮影が可能であり、ほぼ真っ暗闇な状況でも撮影できるようにもなった。さらに、ダイナミックレンジ(明暗差)も128dBに達しており、今後140dBにまで向上すれば明暗差をものともしない、被写体すべてがハッキリと見える画像を取り込めるようになる。

イメージセンサは、可視光領域以外の光を取り込める。中でも今後は、暗闇の様子を鮮明に映し出す近赤外領域の光を取り込むセンサが発展し、さまざまな応用に使われそうだ。既に赤外線カメラを使ったナイトビジョンが高級車に搭載され、暗闇での歩行者や障害物などの発見に使われ始めている。夜間でも画像を取り込むことができれば、IoTシステムやCPS(サイバーフィジカルシステム:インターネットと現場をやり取りするシステム)での画像データの有用性がさらに高まる。

聖徳太子の耳で雑多な音が利用できる情報に変化

人間の「聴覚」に当たる機能を担うマイクも、進歩が著しい分野だ。マイクのような古くからある電子部品の何が変わるのかと思う人もいるかもしれない。これまでのマイクは、鮮明な音を取り込むことのみに注力して進化してきた。これが現在、生活や社会活動の中にある雑多な音を音源別に分別し、それぞれを情報として活用できる技術が確立されつつある。

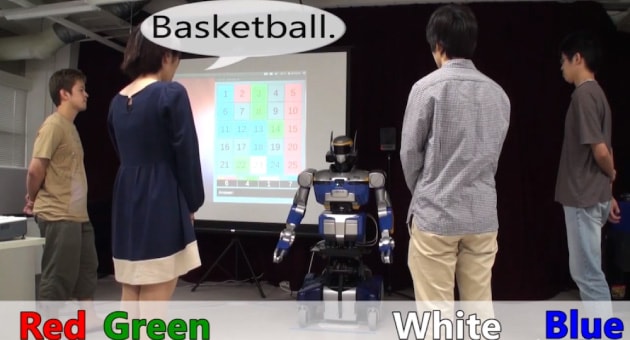

例えば、小型のMEMSマイクの登場で、スマホのような小型の機器に複数のマイクを搭載できるようになった。こうした状況の変化を最大限に活かして、多数のマイクを使った、高度な音声分離技術を京都大学が開発した(図5)。聖徳太子は、10人が一度に発した声を聞き分けることができたという伝説がある。こうした超人的な聴覚をシステムが獲得するための技術である。

|

この技術では、複数のマイクで取り込んだ音の違いを分析し、音源がある位置を特定する。人間の耳は,左右1対で音源の方向を把握しているが、音を取り込むマイクの数をさらに増やせば、位置をより正確に決めることができる。そして、同じ方向には音源は一つだけあり,一人ひとりの声の質に当たる調波構造(基本的な音の表現)は人それぞれ異なるという原則に従って、音声を分離する。

雑多な音も、音源ごとに音を分解できれば、情報として利用しやすくなる。実際、音源分離技術は、音声認識技術を高性能化するための最重要技術になっている。音声認識の認識率を下げる最大の要因が、話者以外が発する雑音にあるからだ。開発した音声分離技術は、既に複数の話者の位置や発言を分離し、自動追尾できるビデオ会議システムとして実用化されている。