- Japanese

- English

第3回

自動運転を支える技術

- 2015.11.02

自動運転システムは、極めて複雑で緻密な処理をこなすICT技術と機械技術の到達点と言える。時刻や天候、場所によって刻々と変わる走行環境、突然飛び出してくる歩行者など、対応すべき状況変化が極めて雑多で、しかも瞬時の対応が求められる。既に実用化している航空機の自動操縦システムと比べても、桁違いに高度なシステムである。自動車業界の努力によって、センサや自動認識、3次元モデル化、人工知能など最先端の技術を駆使して、日進月歩の進化を続けている。連載第3回では、自動運転システムを実現するために使われている技術の開発動向、そして技術開発を巡る関係各社の取り組みについて解説する。

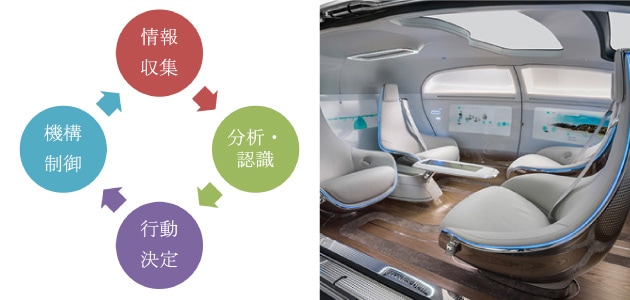

自動運転システムは大きく4つの機能で構成されている(図1)。センサや無線などを通じた「情報収集」、自車の位置や周囲にあるモノを特定する「分析・認識」、クルマをどのように動かすべきか決める「行動決定」、エンジンやハンドルなどを的確に動かすための「機構制御」である。

|

これらの機能は、センサやプロセッサなど「電子デバイス」、道路インフラや周辺のクルマと情報を交換する「無線通信」、画像認識や人工知能といった「情報処理」、指示通りにクルマの各機構を動かす「機械制御」などにそれぞれ関わる、多くの技術を組み合わせて実現する。

「機構制御」の技術は完成の域に

「情報収集」「分析・認識」「行動決定」「機構制御」という、自動運転システムの4つの機能のうち、「機構制御」に関しては、既に完成の域に達していると言えそうだ。自動車が発明された当初、アクセルペダルとエンジン、ブレーキペダルとブレーキ、ハンドルとタイヤの向きを変える車軸、シフトレバーとトランスミッションは、機械的につながっていた。これが近年生産されているクルマの多くでは、それぞれの間が電気仕掛けでつながるようになった。こうした機構制御を電気仕掛けに変えることを、電線越しに操縦することから「バイワイヤ化」と呼んでいる。

一般に、機械仕掛けの機構を電気仕掛けに変えると、車重が劇的に軽量化し、燃費と運動性能が向上する。また、ドライバーの操縦と操作対象となる機構の間に、クルマの挙動に応じた制御を介在させることで、快適性、安全性、信頼性を向上できる。このため、アクセル、シフト、ブレーキ、ステアリングと多くの機構が電気仕掛けに代わった。近年、クルマを「走るコンピュータ」と呼ぶことが増えている。既に、「ECU(electronic control unit)」と呼ばれる車載コンピュータが、1台当り50個以上も搭載されているようになったからだ。その多くが、バイワイヤ化にかかわるものだ。

「走る」「曲がる」「止まる」といったクルマの基本機能に向けた「機構制御」のバイワイヤ化が完成したことで、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転技術を発展させる素地ができた。自動運転の実現に向けた技術的なチャレンジは、自ずと「情報収集」「分析・認識」「行動決定」にかかわるものが中心になる。それぞれの技術開発動向をもう少し詳しく見てみよう。

適材適所にセンサを使い分ける

「情報収集」にかかわる技術には、大きく3つの要素がある。センサ技術、無線技術、そして詳細な地図の作成である。

自動運転車には、特徴の異なる多種多様なセンサが搭載されて、適材適所に使い分けられている(図2)。多種多様なセンサで取得した情報を総合的に評価し、より正確な情報を得る技術のことを「センサ・フュージョン」と呼ぶ。Google社が開発を進めるレベル4の自動運転車「Google Car」を例に、センサ・フュージョンについて見てみよう。

|

Google Carには、5種類のセンサが搭載されている。周辺環境の把握に最も重要なのは、2種類のレーダーである。一つは、周辺環境の3次元的な構造を読み取るレーダー「LIDAR」(図3)。赤外線レーザーを照射し、物体で反射して戻るまでの時間を計測して、周囲にあるモノの距離や相対速度を高分解能で検知する。クルマの周囲半径182mの範囲の状況を0.1秒以下で把握できるのだと言う。このレーザーレーダーで取得した情報は、地図情報に重ね合わせ、自車や他車、障害物などの位置特定に用いる。

|

もう一つは、ミリ波レーダーである。赤外線を用いるLIDARは、夜間でも使えるが、悪天候では機能が低下してしまう。電波を使うミリ波レーダーは、分解能はLIDARよりも劣るものの、天候に関わらず検知可能で、その範囲も250mと広い。