IoT時代の到来を予見していた作品

── 現代におけるテクノロジーとアートの関係性を概観したとき、どのような潮流があるのでしょうか。

GoogleやFacebookのような巨大なテクノロジーがある一方で、Raspberry Pi(ラズベリーパイ)*10のような非常に小型のコンピュータ、あるいはドローンのような存在があります。スマホの普及を見ると、テクノロジーそのものがどんどん分散化し、多様化している現状もある。個人所有のスマホやドローンなどによって、リアルな世界のデータが3Dマップのようにどんどん詳細化されています。

これまではクラウドのように巨大で見えないコンピュータが世界を覆ってきたわけですが、小さなコンピュータが身近にあるというのはどういうことかを、アーティストだけでなく、皆が考え始めていると思います。こうした「小さいものがたくさんある社会」が来ると、コンピュータ・ネットワークで最初に考えられていたような「非中央システム型・分散型」の環境を再考できる可能性がある。私たちは今、その岐路に立っているのかもしれません。

Raspberry Piのような小さなコンピュータがアートの世界で多用されるようになったことに、その萌芽が見られます。あるいは最近だと「マストドン*11」がtwitterのカウンターとして流行した現象を見ても、巨大な企業が運営するSNSのようなシステムに対して「もっと他のものがあるのでは?」と皆が感じている兆しと言えるのでしょうね。

── こうした兆候をテーマにしているアーティストには、どんな方がいますか?

例えば、情報デザイン学科の非常勤講師を務めてもらったこともある市川創太さんです。彼は、建築グループ「doubleNegatives Architecture(dNA)」代表でもあります。「gravicells―重力と抵抗」(2004年、三上晴子との共作)という作品を制作している頃からずっと、小さなスマートセンサーがネットワークで繋がってバーチャルな建築をつくるイメージを提示していました。

彼が実現しているのは、複数のダイナミックな視点が共存する「スーパーアイ」です。あらゆるところに視点を置く、つまりあらゆるところに主観がある世界観ですね。キュビズム*12を極端に推し進めていったかのように、主観と客観の世界を乗り越えようとしています。

山口情報芸術センター [YCAM]で行ったインスタレーション*13では、気象センサーやスマートダストテクノロジー*14などの小型センサーユニットを30個ほどを使って、仮想の建築「Corpora in Si(gh)te」(2007年~、その後世界を巡回)を生成しました。

|  |

1個1個のデバイスが視点の基準になっていて、それぞれのノード(ネットワークの結節点)から見た全体を表示するという、新しい空間の表記法です。発表された頃は時代より早すぎて、何をやっているのかわからない人がほとんどでした。最近になって、彼らが提唱していた「知覚する建築」にようやく社会の側がIoTの普及で追いついてきました。今見れば「ああ、そういうことをやりたかったんだ」ということに、多くの人が気づきます。

コンピュータのように自然を扱う

── 昔から構想していた作品が、今の時代のテクノロジーでようやく表現可能になったというアーティストも多いでしょうね。

顕著な例が「バイオアート」と呼ばれる活動で、作品の制作にバイオロジー(生物学)の知見や技術を取り入れたものです。例えば、生体物質を材料に使うことによって、成長したり、自然に還る素材でアート作品がつくれるようになりました。地球資源やエネルギー問題を考える目的で「移動、複製、消滅」という活動を繰り返させたいとき、デジタルテクノロジーによるコーディングでコンピュータ・シミュレーションを行うよりも、環境にあまりコストをかけずにできるのです。

かつてのカオスやフラクタルがそうであったように、私たちはコンピュータ・シミュレーションで自然を模倣しました。コンピュータを「自然のように」再現しようとしたんですね。ところが今の時代、生物や自然をいかに「コンピュータのように」扱うかがテーマになってきています。ATGCの4つの塩基*15をプログラムする遺伝子組換えだったり、人工細胞のようなものだったり、あるいは自然をコントロールしようとする動きです。

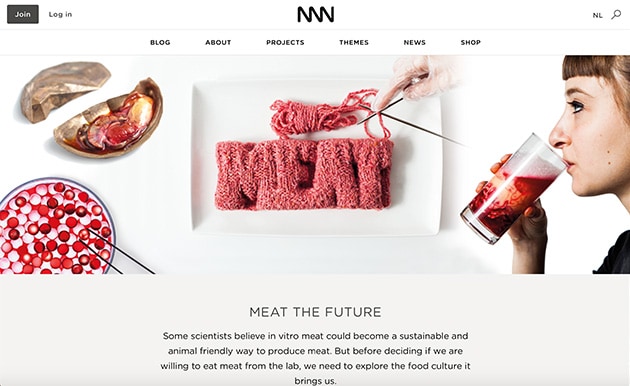

オランダのコート・フォン・メンスコートが2006年に創立したNext Nature Network(NNN)の活動は、その代表例です。「人によってつくられた自然」をテーマにする彼らは、人工培養肉のレシピ本などを作品として発表しています。家畜を育てずに肉を培養して増やす未来、その食物を肉らしい見た目にするか、それともまったく違う見た目にするか。そうした問題がアートの活動にとってだんだん重要になってきているのです。

|

[ 脚注 ]

- *10

- Raspberry Pi: ARM社の組み込みプロセッサを踏査した小型軽量のシンブルボードコンピュータ。学校で基本的なコンピュータ科学の教育を促進することを意図して、英国のラズベリーパイ財団により開発されている。日本は「ラズパイ」の愛称で知られる。https://www.raspberrypi.org/

- *11

- マストドン(Mastodon): twitterのような「ミニブログ」を提供するためのフリーソフトウェア、またはこれが提供する連合型のSNS。ドイツのプログラマー、オイゲン・ロッコが開発した。1社が管理するサービスとは異なり、管理者も設置場所も異なる多数のサーバー(インスタンスと呼ぶ)で運用されるため、非中央集権型サービスを志向するとされる。

- *12

- キュビズム: 20世紀初めに、パブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックによって始められた、近代芸術における運動。絵画を1つの視点に基づいて描くのではなく、複数の角度から見た物の形を1つの画面に収め、ルネサンス以来の「一点透視図法」を否定した。「立体派」とも呼ばれる。

- *13

- インスタレーション: 美術における表現手法・ジャンルの1つ。作家の意向に沿って空間を構成、変化させ、場所や空間全体を作品として体験させるもの。1970年代以降に定着した。

- *14

- スマートダスト: 多数のマイクロマシン(MEMS)が連携して機能的なネットワークを構成する概念。

- *15

- ATGC: 生物において遺伝情報の継承と発現を担う、2本のデオキシリボ核酸(DNA)は、アデニン (A) 、チミン (T)、グアニン (G) 、シトシン(C)の塩基とデオキシリボース(五炭糖)とリン酸で構成されている。