第3回

自動設計はエンジニアの敵か味方か

- 2017.8.31

工業製品を自動設計するコンピュータ、いわば「電脳設計者」は、様々な分野の設計現場において欠かせない存在となっている。その性能と機能は年々高まり続け、設計という仕事の中での存在感は大きくなる一方だ。人間では考えつかないような洗練された設計案を短時間で生み出す圧倒的な能力を前に、並み居る熟練設計者も、勘や経験だけを頼りにしては対抗できなくなった。人間の設計者は、電脳設計者の台頭によって、新たな居場所を探す必要が出てきている。連載第3回の今回は、電脳設計者と人間の設計者の関わりについて解説する。ものづくりにおける花形業種であり、創造的な作業の典型である設計という仕事の未来、そしてそこから生まれる新しいものづくりの姿を探る。

人工知能(AI)がクイズ王や囲碁のトップ棋士を破る実力を見せつけて以来、AIが人間の仕事を次々と奪うのでは、という懸念が語られるようになった。その一方で、将棋の世界のように、コンピュータソフトを競合相手と見るのではなく、共存しながら利用する方法を模索し始めた業界もある。コンピュータが洗い出した、人間が気づき難い妙手の価値を解釈し、人間が学び、能力を高めていこうとする動きだ。

本連載の中で紹介してきたように、電脳設計者が生み出す工業製品の設計案は、熟練設計者でも考えつかないほど洗練されたものだ。与えられた設計条件をキッチリと満たし、それでいながら全く無駄がない。しかも、そうした設計案を、疲れることも飽きることもなく、短時間で無数に生み出す。

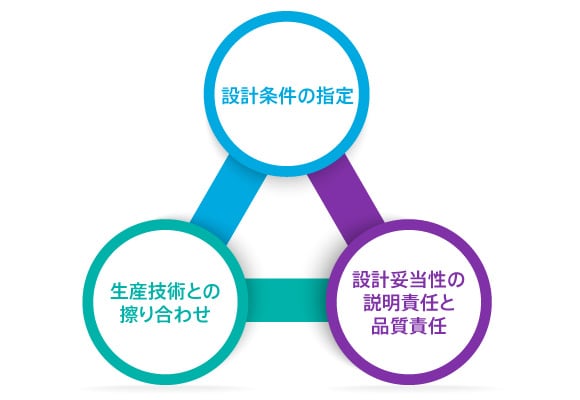

将棋や囲碁の世界では、人間同士が戦うこと自体に感動やドラマを伴う価値がある。いかに強いコンピュータが現れようとも、その価値が失われることはない。このため、人間とコンピュータは共存しやすいと言える。これに対し、工業製品の設計は、結果の優劣が全てだ(図1)。優れた設計を生み出す設計者が残り、劣った設計しか生み出せない設計者は去るしかない。

|

それでも今は、人間の設計者が必要だ

では、既に電脳設計者が活躍し始めた設計現場から、人間の設計者は消え去っているのだろうか。結論から言えば、人間の設計者の数は、まったく減っていない。ただし、設計者の仕事の内容は、以前とは大きく様変わりしている。電脳設計者と人間の設計者は、それぞれの得意な仕事を分担しながら、協調し、以前よりも質の高い設計をするようになったのだ。両者はどのように仕事を分担し、協調しているのか。この点を突き詰めて考えることで、これから人間の設計者に求められる能力と、電脳設計者の効果的な活用法が浮かび上がってくる。

電脳設計者が活躍している設計現場において、人間の設計者が行っている作業は、大きく以下の3つである。すなわち、「設計条件の指定」「生産技術との擦り合わせ」「設計妥当性の説明責任と品質責任」である(図2)。そのひとつひとつについて、少し詳細に見ていこう。

|