「予算」を決めて、節電を行う

──第二段階の家電のコントロールは、どのように行われているのでしょうか?

我々のシステムでは、「シーリング」(限度額設定)を行えるのが特徴です。

従来のHEMS(Home Energy Management System:家庭内エネルギーマネジメントシステム)は、いわば出来高払いです。HEMSの提供者に、「1ヶ月何kWhで暮らせるのですか」と聞いても、「これまでの例では○○kWhでしたが、お宅でどうなるかは使ってみないと分かりません。」という答えが返ってくるだけで、省エネ性能が保証されるわけではありません。

自動車にしても家電やパソコンにしても、工業製品は「これだけの性能がある」と保証されているから、みんな買うわけです。どれだけ節電できるかわからない今のHEMSは、まだ完全な工業製品とはいえないでしょう。各地で行われているHEMSの実証実験では、「○○%の節電効果があった」と謳っていますが、実際の利用環境でどうなるかは保証されていないのです。

──スマートタップを使ったオンデマンド型電力制御システムでは、最初に使用電力量という「予算」を設定できるわけですね。

そういうことです。シーリングには二つあり、瞬間的な「最大電力」と、期間内の「累積使用電力量」をそれぞれ設定することができます。

その予算内で、システムがそれぞれの家電にどれだけの電力を割り当てるかを判断します。

例えば、(スマートタップにつながれた)湯沸かしポットのスイッチを入れても、すぐに通電されるのではなく、まずサーバーに電力の要求信号が送られます。信号を受けたサーバーが電力需給状態や機器の優先度に基づいて、電気を流すかどうかや利用可能な電力を判断して、その結果を機器に通知します。優先度は状況に応じて変化し、人間による操作は、優先度が高くなります。

|

──実証実験はどのように行われているのですか?

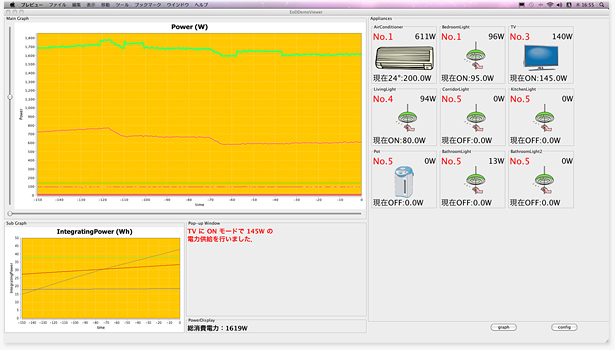

京都市内のマンションに、電力コントロール可能な家電を六台設置し、実証実験を行っています。

上記の図が電力消費状況を示すグラフです。今留守ですが、利用者は帰ってくると玄関の電灯を点け、続いてテレビ、エアコンをオンにします。このとき、総電力量が計画値を超えそうになるので、テレビへの給電は、通常の150Wではなく半分に制限され画面が少し暗くなります。次に利用者が湯沸かしポットのスイッチを入れますが、必要な電力が1200Wと大きく計画値を超えるので、通電はしばらく待ってもらいます。待っている間にエアコンの稼働状況が安定し消費電力が下がることを期待していたのですが、待ち時間が限界に達したため、湯沸かしポットに電力を供給します。しかし、湯沸かしポットは1200Wと消費電力が大きいため、照明など優先度の低い家電への電力を減らし、定められた最大瞬時電力を超えないように制御します。

──人によって、家電の使い方は異なるでしょう。

利用者の生活パターンを季節、ウィークデイ、ウィークエンドごとに分けて学習していきます。従来のHEMSでの節電効果はせいぜい10数%ですが、我々のシステムでは実生活で20%程度を目指しています。研究段階での目標は30%です。ただし、節電することでQoL(Quality of Life:生活の質)が損なわれては意味がありません。人によってQoLは異なりますから、実証実験が必要です。これは年度内に始める生活実験で評価します。

![LAST ISSUE 001[創刊号] エネルギーはここから変わる。”スマートシティ”](/museum/magazine/environment/img/h1_issue001_01.jpg)