スマートシティは、私たちのライフスタイルをどう変えるのか?

都市計画から見えてきたスマートシティの条件

2012.4.1

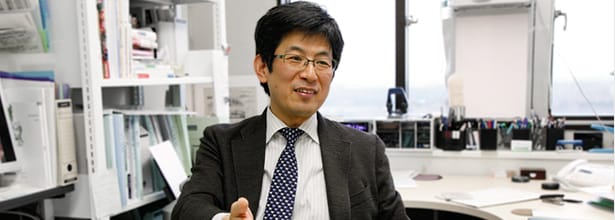

最新テクノロジ―を駆使した実証実験が行われているスマートシティだが、実際に我々が住む街にはどのように導入されるのだろうか? 全国二千の住宅地からスマートシティに適した都市を割り出す研究を行った、筑波大学近未来計画学(都市計画)の谷口守教授に話を伺った。ICT(情報通信技術)が都市インフラに浸透する状況において、サスティナブルな都市の成長戦略はどうあるべきかを考える。

スマートグリッドを導入しやすい都市とは?

──都市計画という立場からスマートシティをどのように研究されているのでしょうか?

日本で実証実験として行われている先進的なスマートシティだけでなく、みなさんが普通に住んでいる街の中で実際にどのようなことが受け入れられていくのか、暮らし方、行動を研究しています。

日本は、世界に比べて圧倒的に人口密度が高く、これから建設件数も増えていくので、都市を更地にして一から街をつくるのではなく、既存の都市に手を加えていく考え方が重要だと思っています。

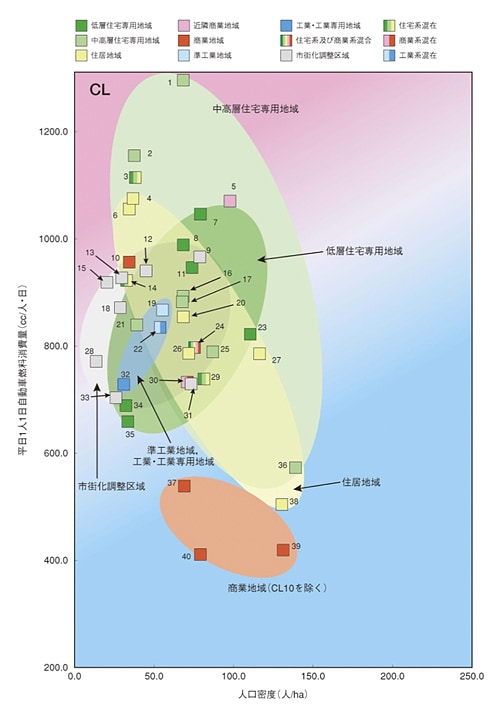

全国二千ぐらいの都市からランダムに選ばれた住宅地について、どのような人口密度、エネルギー消費、都市計画のルールに基づいて作られているかをまとめています。

下図において、縦軸が一人当たりの自動車燃料消費(環境負荷の量)、横軸が人口密度、色別が土地利用コントロール(緑が住宅系、赤が商業系など)です。これぐらいミクロに地区を見ていかないとエネルギー消費の差はきちんと分かりません。

|

たとえば電気自動車を導入するにあたっても、一日100キロメートル以上運転している人ばかりが住んでいる場所は電気自動車の性能的には適しません。他の指標として、自動車保有状況も挙げられます。また、電気自動車の利用時間帯ですが、太陽が照っているときに運転していると家では充電できないので、時間の組み合わせも重要です。このような視点から、日本の中で、エネルギーの地産池消やスマートグリッドが導入しやすいのはどこだろうかということを調べています。

![LAST ISSUE 001[創刊号] エネルギーはここから変わる。”スマートシティ”](/museum/magazine/environment/img/h1_issue001_01.jpg)