第3回

人工知能といかに向き合っていくべきか

- 2016.03.31

私たちは、いつの間にか、気付くことなく人工知能と関わっている。金融機関では、市況を的確に判断する人工知能によるトレーディングが日常的に行われている。小売業や運送業でも、効率的な在庫管理や配送ルートの選択に人工知能を利用している。こうした用途では、人間と同等またはそれ以上の能力を発揮して、企業のビジネスモデル、ひいては私たちの仕事や生活、社会のありようを変えつつある。人は、進化し続ける人工知能とどのように向き合ったらよいのか。これは、近未来の私たちが考えるべき、大きなテーマになるのは間違いない。連載最終回となる今回は、これからの人と人工知能の関わりについて考える。

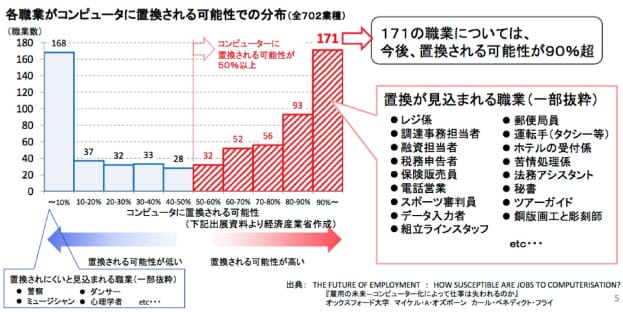

「人工知能の進化によって、職を失うのは誰だ」。このようなテーマでの調査・分析が、世界中の研究機関やシンクタンクの間でちょっとしたブームになっている。その結果が報道されるたびに、自分の仕事が含まれていないか、あたかも合格発表を見る受験生のように一喜一憂している。こうした調査・研究の先駆けとなったのが、オックスフォード大学で人工知能などを研究しているマイケル A. オズボーン准教授らが2014年に発表した「雇用の未来—コンピュータ化によって仕事は失われるか」というタイトルの論文である。20年以内に現在の仕事の約半分が機械に奪われるという衝撃的な内容だった。

オズボーン氏らは、さまざまな仕事を702職種に分類して、人工知能やロボットに代替される確率を試算し、「消える職業」や「なくなる仕事」を示した(図1)。それぞれの職種で求められるスキルを分析し、人工知能やロボットなどの技術の発展トレンドを考慮してはじき出したものだという。人工知能やロボットなどが不得意と思われる9つの仕事の特性、たとえば手先の器用さ、芸術的な能力、交渉力、説得力などが少なければ、代替されやすいとしている。

|

挙げられた「仕事を奪われそうな職種」は雑多であり、ルーチンワークとはほど遠い複雑な仕事も含まれている。多くの人は、希望的観測も含めて、付加価値の低い仕事から代替が進むと思いがちだ。しかし実際には、かなり高給取りの職種も挙がっている。一般に、ニーズが高く、同時に人が不得意な仕事は高給になる可能性が高い。しかし、人にとっての適性と人工知能にとっての適性は異なるため、現在の高給職種も「仕事を奪われそうな職種」になってしまうのだ。

人工知能の進化は、労働問題である

「価値の低い仕事は機械に任せて、人間は価値の高い仕事に注力したい」というのは自然な考えだろう。しかし、そう人間の思惑通りには進まない。人工知能の特徴や進化の方向性を熟知している研究者は、人工知能の発達が「近い将来、労働問題に発展するのでは」と感じているようだ。

国立情報学研究所(NII)社会共有知研究センター長・教授の新井紀子氏は、直近で最も人工知能が代替しやすい職種は、高給取りの代表である銀行員だと言う。人工知能は、「信用を格付けするような作業は極めて得意」とする。実際、ファイナンスとテクノロジーを掛け合わせた造語である「FinTech(フィンテック)」という名称でくくられる、これまでとは異なる金融サービスが次々と登場している。米国では、人間が行っていた融資の審査を人工知能が担う新興ローン会社がたくさんある。小口の貸し手と借り手を人工知能が仲介して、自らは資本を持たずに貸し出しサービスを提供する銀行も登場。オーストラリアでは、このタイプの銀行が、オンライン融資額でトップを争うまで成長している。