メッセンジャーの残した謎をベピコロンボが解き明かす

|

──2015年の4月までメッセンジャーが水星表面の観測を行っていました。メッセンジャーとベピコロンボはどんな違いがあるのでしょうか。

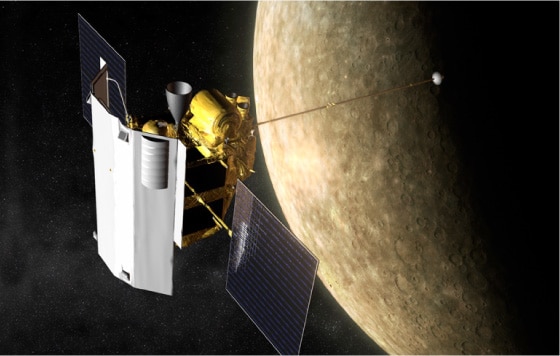

メッセンジャーでは、熱に耐えるためにサンシールドという盾のようなものが取り付けられていました。それによって観測に制限がかかっていました。水星を周回する軌道も熱に耐えることを優先して設計されていて、探査機が水星に最も近づく近水点では200〜400キロメートル、もっとも遠ざかる遠水点では1万5000キロメートル程度という、とてもゆがんだ楕円軌道を周回していました。そのため北半球は詳細に観測できたのですが、南半球の観測は北半球に比べると精度が低かったんです。

先ほどいいましたが、水星は行くのも大変ですし、行ってからも大変です。だからそう簡単には探査機を送ることができません。それなら行く以上は、その時点で最高の観測をやってやろうということで、ベピコロンボでは周回軌道も観測をメインに考えられています。MPOは円に近い楕円軌道で極軌道に投入されて、北半球も南半球も詳しくサーベイすることになっています。また、MMOは同じ極軌道ですが、長楕円の軌道に入れることで水星周辺のさまざまな領域を観測することになっています。

──北極と南極の上空を通る極軌道は、惑星全体を観測するのに適していますね。

たとえば地球の衛星である月は、地球を向いている側と反対側とでは表面のようすがかなり違います。地球でも北半球は南半球に比べて陸地が多い。太陽系の天体は、半球だけでは全体像がわかるとは限りません。MPOは近水点400キロメートル、遠水点 1500キロメートルの極軌道から、水星の全球を詳しく調べる予定です。

──メッセンジャーとベピコロンボは、同じような時期に計画がスタートしました。

メッセンジャーは、いろいろな制限は承知の上で、まずは先行して水星に行くということを選びました。計画のスタート当初は、ある意味ライバル関係にあったんですが、メッセンジャーが打ち上げられてからは協力関係にあります。メッセンジャーが先に行っていろいろなことを発見する、そしてベピコロンボが後から行って詳細に観測することで、メッセンジャーの発見した謎を解き明かすという役割分担になっています。

──メッセンジャーのデータの解析はこれからも続きますね。

メッセンジャーはたくさんの新発見をもたらしました。それによってわからないことだらけになったというのが現状ですね。メッセンジャーは水星表面に落下して探査を終了しましたが、その直前の時期にかなり低高度で観測を行いました。それが今年4月頃のことですから、今後も、たくさんの成果が出てくるのではないでしょうか。そういった成果も取り込みながら、ベピコロンボで最高の成果を出すにはどうするのが良いのかという検討を続けていくことになります。

|