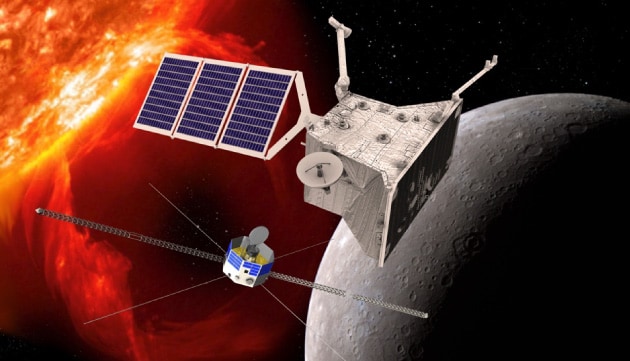

2機の探査機で協調して観測を行う

|

──MPOは水星そのもの、MMOは周辺の環境を観測しますね。

固体の水星そのものを調べることは、水星がどこで形成されて、その後どのように進化してきたのか、ひいては太陽系の形成や進化の話につながっていきます。ある意味、過去を知ることにつながります。

一方で水星の周囲の環境は今現在の環境ですから、それを調べることは今を知ることです。水星と地球の共通部分や各々で特有の部分などを調べることで、実は地球周辺の環境のことも、今よりもよくわかるようになります。

そういう二つのメジャーなフィールドを、いっぺんにやってしまおうというのがベピコロンボなんです。

──2機が同時に観測を行うことのメリットはあるのでしょうか。

それぞれの探査機が勝手に観測をするわけではありません。ある現象を理解したいときに、両者が協力して観測を行ったほうが良いことがあります。それぞれメインターゲットは違うんですが、協調して観測することでよりよく理解を深めていこうとしています。

──たとえばどういうふうに協調して観測するのでしょう。

水星の磁場は、水星内部で作られる磁場だけではなく、太陽風との相互作用によって水星の外側で作られる磁場もあります。もともと磁場が弱いので、太陽風との相互作用は水星に近いところでおきています。そこで作られる磁場の影響は無視できないのですが、太陽風は10分もあれば密度や速度、磁場の方向や強度などが変化してしまうため、ある時点で1点から計測しただけでは、外側の影響がどれくらいなのかをきちんと評価するのが難しいんです。

ベピコロンボでは2機ともに磁場の計測器を搭載しています。しかもMMOは太陽風の中にいることが多く、太陽風の密度や速度、磁場といったパラメータを計測できます。MPOとMMOとで、2点から同時に観測することで、外側の磁場の影響をきちんと評価することができるようになります。これは1機では無理で、2機以上でなければできません。

ほかにも両者で協力して観測できることがたくさんあります。メッセンジャーの探査によって、調べるべき具体的な項目が明らかになりました。ベピコロンボでそれを観測するにあたり、MMOとMPOがどういう位置関係にあるときに、どのような観測をするのがベストなのかを考えつつ、互いの観測計画を作っているところです。

|

|