安全

安全についての考え方

東京エレクトロングループは、「経営理念」で安全第一の考え方を明文化しています。その理念に基づき、開発・製造・輸送・据付・メンテナンスなど各種の業務遂行にあたり、経営層、および従業員や社内外で働く協力会社社員、ならびにお取引先さまやお客さまを含むすべての人々の安全と健康を最優先とし、安全性向上および健康増進に向けて目標を定め積極的かつ継続的な改善に努めます。

安全方針および健康的な労働環境についてはCEOならびに担当取締役による承認を得て、経営層や従業員のみならず当社の事業に関わるすべての人々に適用されます。

1998年11月27日制定

2024年7月30日改訂

- 安全第一の理念

- 安全第一の理念に基づき、経営層、および従業員や社内外で働く協力会社社員、ならびにお取引先さまやお客さまを含むすべての人々の安全と健康的な労働環境の維持向上に努めます。

- 法令遵守

- 法令ならびに安全や衛生にかかわる国際的なルール、ガイドラインや社内規程を遵守します。

- 経営者、管理者、従業員、事業活動に従事する関係者の役割

- 経営者は安全第一の経営をおこない、管理者は、安全衛生マネジメントシステムについて、継続的に監査や見直し、および点検と改善をおこないます。また、労働災害を未然に防止するために、現場の意見を適時かつ適切に把握します。従業員、および関係者は、常に安全最優先を意識し、職場環境と人々の安全の向上のためそれぞれの責任のもと行動します。

- 安全活動

- 定量的な安全活動の評価と分析に基づいた適切な目標を制定し、優先順位に沿った実行計画を策定します。 従業員代表、および関係者が参加する安全衛生委員会や安全活動に関わる会議体で十分に協議をおこない、課題の共有と対策を検討し、全社での安全活動の展開と継続的な改善に努めます。

- リスクアセスメント

- 業務の中にあるリスクを特定し、対策を実施して効果を評価します。

危険源、影響範囲、頻度を定量的に分析し、事故や災害の大きさや発生の可能性を調査して、優先順位に基づき対策を実施します。

- 業務の中にあるリスクを特定し、対策を実施して効果を評価します。

- 安全教育

- 安全に関する従業員の意識向上や安全な職場環境づくりのために、従業員、および関係者それぞれの業務内容に応じた教育を体系化しグループ全体で実施します。

- 製品の安全

- 国際的な安全規格や業界のガイドラインに基づき、お客さまに安心・安全な製品を提供します。

- 装置安全教育

- 装置を安全に運用していただくため、従業員および関係者、ならびにお客さまに対して適切な装置トレーニングをおこない、装置に関わる事故の未然防止に努めます。また、積極的に安全情報の開示をおこない、安全性の向上に全社で取り組みます。

- コミュニケーション

- 安全活動の基本は信頼関係の醸成にあることを認識し、経営層や従業員、および関係者は、お客さまを含めたすべての関係者と、良好なコミュニケーションの形成をはかります。

- 災害、重大事故への対応

- 地震、風水害などの自然災害や火災等の事故災害によって多大の損害を受けた場合には、事実を正確に把握し、人命の保護、救助を最優先し、損失の最小化、損害の復旧、再発防止に全社員一丸となって、迅速かつ冷静に取り組みます。

また、重大事故が発生した場合、経営層の指揮のもと全社で対応し、有識者による原因究明と再発防止に取り組みます。

- 地震、風水害などの自然災害や火災等の事故災害によって多大の損害を受けた場合には、事実を正確に把握し、人命の保護、救助を最優先し、損失の最小化、損害の復旧、再発防止に全社員一丸となって、迅速かつ冷静に取り組みます。

東京エレクトロン株式会社

代表取締役社長・CEO

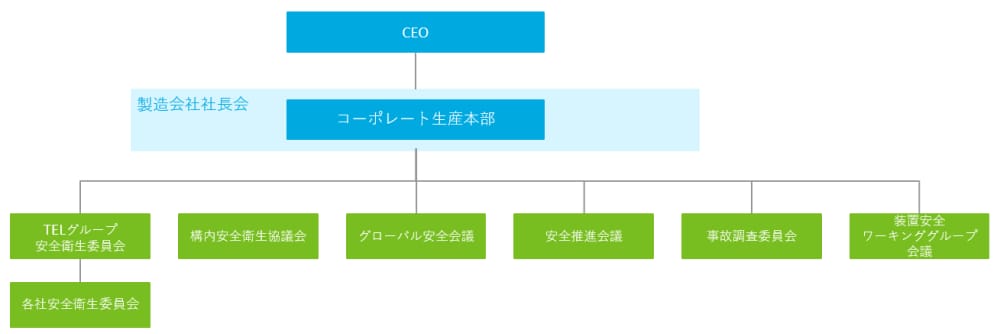

当社は、安心・安全な労働環境を提供するため、CEOを責任者とした安全マネジメント体制を構築し、運用しています。当社は、「Safety First」をスローガンに掲げ、安全方針についても、CEOならびにコーポレートオフィサーズ・ミーティングの承認後、全従業員に周知しています。また、OHSMS*¹に準じたマネジメントシステムを用いて安全衛生管理をおこない、PDCAサイクルを展開することにより労働災害の潜在的危険の低減に努め、安全衛生の向上を図っています。またISO 45001*²の認証取得を順次進めていくとともに、労働環境が安全であることを確認するためにRBA*³監査を受審しています。

OHSMS: Occupational Health and Safety Management System。安全衛生管理水準の向上を図る経営の仕組み

ISO 45001は労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格。Tokyo Electron Korea、Tokyo Electron Taiwanおよび Tokyo Electron Europeが認証を受けています

RBA(Responsible Business Alliance)は、エレクトロニクス業界を中心としたサプライチェーンサステナビリティを推進する国際的なイニシアティブ

安全活動

グローバル安全会議

当社は、全グループ会社の安全担当者が集合して、安全活動の状況と成果および事故情報と再発防止策などについて協議し、次期活動目標の共有をおこなうグローバル安全会議を半期に一度開催しています。本会議には、日本のみならず海外も含めた全グループ会社から安全担当の代表者が参加しています。また、グローバル安全会議開催期間中には、専門的な分野に関する分科会を開催し、各社における課題と目標を担当者間で協議しています。

安全衛生委員会

各事業所では、従業員代表者参加による安全衛生委員会を毎月開催しています。職場の安全・従業員の健康と安全に関する対応について協議し、安全活動に対して従業員の意見を反映しています。また、グローバル安全会議の情報を共有し、安全に対する東京エレクトロングループ全体の取り組みを展開しています。さらに、各事業所においては各部の代表者による安全巡視を月1回以上おこない、事故の未然防止に努めています。

構内安全衛生協議会

お取引先さまとの職場における安全に関する情報の共有を図るため、毎月定期的に会議を開催しています。お取引先さまと当社安全関係者が協力して課題に関するさまざまな協議を重ねることにより、職場の安全確保のための改善案を提案・実施する全社的な取り組みを進めています。

さくら会議

安全・品質推進室 (SQP) が主催するさくら会議では、事故の減少と安全活動を普及させることを目的として、全グループ会社の安全担当者およびフィールドエンジニアの代表が集合し、安全に関する施策の検討や、テーマごとに議論を交わしています。本会議は2025年度も桜が満開の時期に開催しました。

安全定期点検

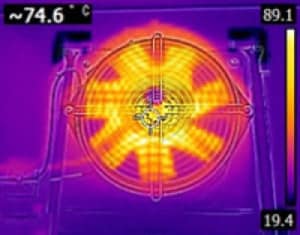

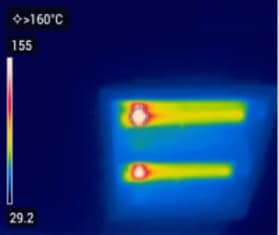

当社では、法令に定められている保守点検、保全点検やメーカーが推奨している点検に加え、常用発電機などの電気設備や回転機械(ポンプ、ファンなど)、また動力の伝達設備(ベルトを含む設備など)を対象に、異常な発熱がないか赤外線サーモグラフィによる熱画像診断などの点検作業をグループ全体でおこなっています。

この定期点検により、設備の安全管理方法だけでなく、作業安全・教育方法などの課題が明らかになり、各グループ会社における自主的な安全環境の整備、改善活動に役立てています。

安全巡視

各事業所においては各部の代表者による安全巡視を月1回以上おこない、事故の未然防止と課題の解決を推進しています。加えて、経営層も参加するTOP巡視も実施し、従業員の安全意識の向上を図ると共に、対話による経営層とのコミュニケーションの拡大を推進しています。また、転倒リスクの低減を目的として通路や作業エリアの臨時巡視をおこない、危険度と通行頻度に応じた対応を実施しています。

安全キャンペーン

当社で発生している事故は、エルゴノミクス関連、転倒、ぶつかりなどの事故が多くを占めており、それらに対する従業員一人ひとりの安全意識を向上させるため、デジタルサイネージを活用した動画配信やパソコンのロック画面への掲示などの啓発活動や安全キャンペーンを展開しています。また、冬季には、転倒事故の防止のため、出社する従業員に対して事業所や駐車場において安全行動の呼びかけをおこなっています。

デジタルサイネージのイメージ

職務上の安全

当社では、業務における潜在的な安全衛生上の危険源の特定と除去を継続的におこない、必要に応じて教育や訓練を実施しています。

また、従業員からの提案による職場環境の改善をおこなうとともに、妊娠中・育児中の母親・若年労働者・高年齢労働者および特定されたすべての障がいのある方に対しては危険源のある労働環境や、労働安全衛生上のリスクを除去または軽減するなどの職場環境の改善を実施しています。

リスクアセスメント

当社では、「リスクアセスメントガイドライン」、および「装置リスクアセスメント実施基準」に基づき、リスクアセスメントを実施しています。

リスクアセスメントの結果については適宜フィードバックをおこない、職場環境の改善や業務ルールの見直し、装置の安全設計に反映しています。またこれらの改善に加え、作業手順書の見直しや各種装置における化学物質の取り扱い方法の改善などを継続的におこなっています。

さらに安全統括部門の主導で、人身事故の再発防止対策を事業所および現地法人を含め、グローバルに展開しています。

特別監査

通常の社内監査に加えて、重大事故が発生した場合は事故分析、ならびに発生現場の実態を把握するため、専門グループによる特別監査を実施しています。グループ各社、ならびに当該施設を訪問して作業環境の設備、再発防止活動の取り組みを確認する活動です。

事故報告システム

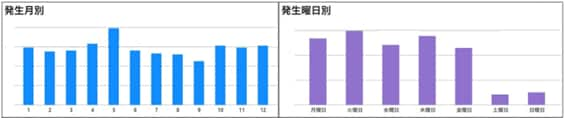

全従業員に公開している事故報告システム(TIRS*)を運用し、関係者と情報を速やかに共有するとともに、状況の確認、ならびに再発防止策の展開に活用しています。原則として、24時間以内の報告を義務付けています。また、TIRSで収集した事故、およびニアミス・ハザード情報はデータベース化され、「安全Dash Board」というアプリケーションにより、さまざまな切り口で可視化され、事故原因や傾向の分析に活用されています。

TIRS: 東京エレクトロングループ全社で運用するオンライン事故報告システムTEL Incident Report Systemの略。事故報告の集計、原因調査、発生傾向や被災者の分析など、事故再発防止のためのツールとして活用

ニアミス・ハザード報告

当社では、「事故」だけでなく「ニアミス」・「ハザード」に関してもTIRSへの報告を義務付け、タイムリーに関係者に共有しています。事故の未然防止のため、過去の事故事例を紹介したトレーニング動画などをメール配信するとともに、従業員がアクセスできるイントラネットにも隔週で掲載しています。ニアミス・ハザード報告は5か国語に対応し、全従業員の安全意識の向上を図っています。

このようなワールドワイドでの安全への継続的な取り組みにより、2025年度のLTIR*¹は、0.32、TCIR*²は、半導体製造装置業界トップクラスの0.23を達成しています。中期経営計画の目標であるTCIR 0.10以下の達成に向けてさらなる取り組みを実施していきます。

重量物取り扱いのトレーニング

| 安全に関するデータ | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| *¹ LTIR: Lost Time Incident Rate 労働時間100万時間当たりの休業・死亡事故発生率 | 0.63 | 0.66 | 0.83 | 0.31 | 0.32 |

| *² TCIR: Total Case Incident Rate 労働時間20万時間当たりの人身事故発生率 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.15 | 0.23 |

安全教育

「基礎安全教育」と「上級安全教育」

当社では安全に関する従業員の意識向上や安全な職場づくりのために、「基礎安全教育」と「上級安全教育」の2つのプログラムを軸としてグローバルで展開しています。「基礎安全教育」は、必須教育として全従業員が職場で業務を安全に遂行できるよう安全の基本を学ぶことを目的としています。入社時には導入教育をおこない、また3年ごとに更新教育を実施することで安全意識の維持向上に努めています。

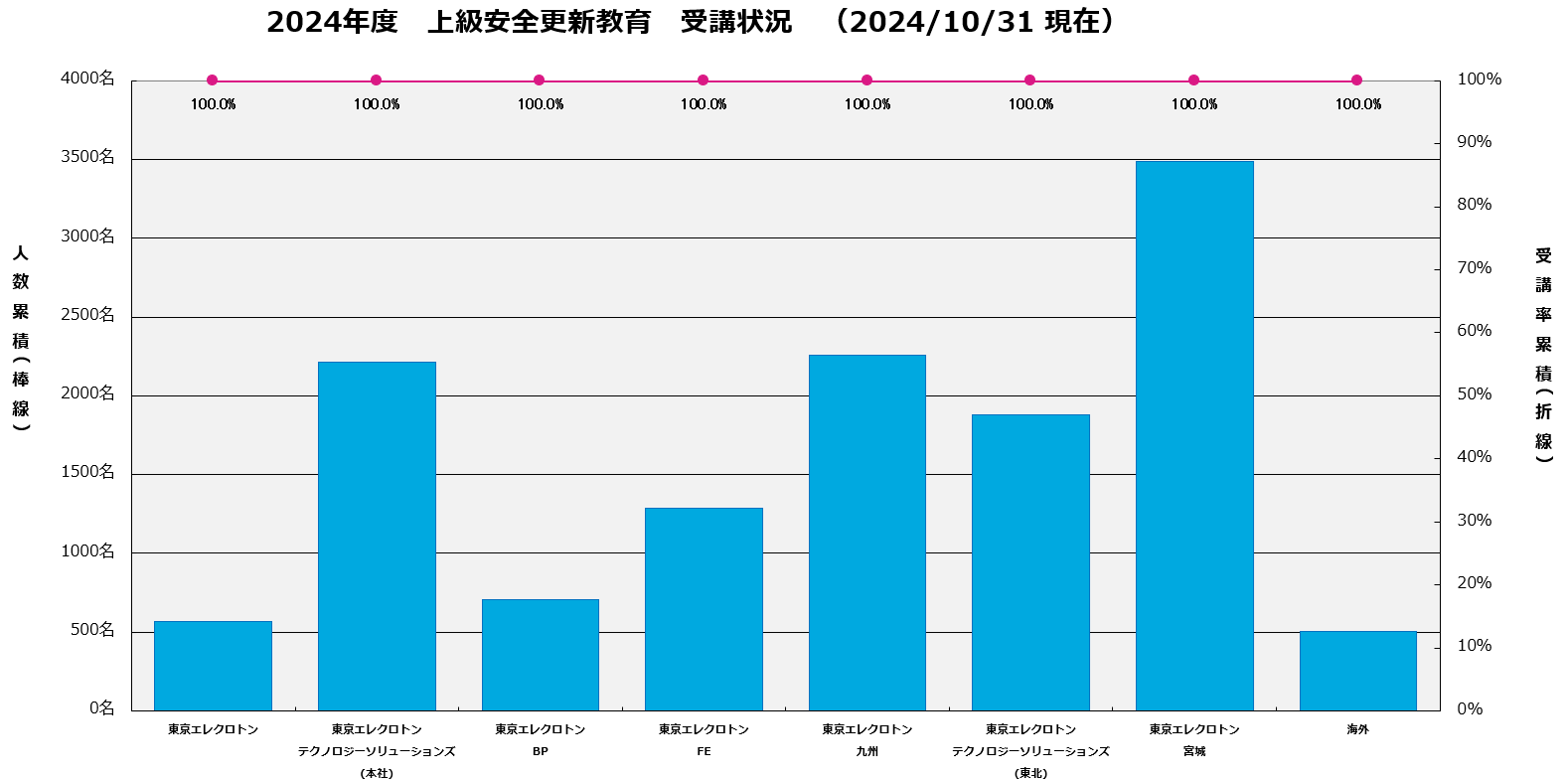

「上級安全教育」は、製造現場やクリーンルーム内で作業をおこなうエンジニアに対する専門性の高いプログラムであり、毎年内容を刷新し、更新教育を実施しています。

| 安全教育の受講率 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |

| 基礎安全教育受講率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 上級安全教育受講率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2024年度年度上級安全更新教育受講者数と受講率(小数点第1位は切り上げ)

海外転勤者の教育

海外転勤者に対しては、転勤元と転勤先の安全法規を比較の上、必要に応じて追加の安全教育を実施しています。加えて、各国や各地域の安全ルールや法令に関する教育をおこなっています。

教育施設の充実

Tokyo Electron Koreaでは、「見て、体験して、感じて、安全第一の体質化」をスローガンに、従業員に対して、より実践的な危険体験を通じて、安全意識の向上と事故防止のためのスキルを高めるためTEK Safety Academy(Tokyo Electron Korea 安全教育センター)を2023年度に設立しました。

また、Tokyo Electron Shanghai においても体感トレーニング(LOTO*シミュレーション、重量物の持ち上げなど)に注力した実技教育が可能な訓練センターを開設しました。

LOTO: Lock Out Tag Out。LOTOとは、設備や装置から意図しないエネルギーが放出されることによって引き起こされる可能性のある事故やケガを防ぐために使用される安全手順

TEK Safety Academy

安全教育に特化した施設で、体感教育用の設備や60人収容可能な大会議室を備えています。アカデミーでは、保護具の効果を確認できる教育なども実施しています。

VRやAIの活用

当社では、従来の重量物の持ち上げなどの体感教育に加え、高所からの転落事故や化学物質の被液事故などのVRを使用した教育も実施しています。また、新たな取り組みとして製造・評価エリアのみならず顧客構内で作業をおこなうエンジニアに対して特別教育を順次開始予定です。教育の最後には、学習した内容の理解度をより正確に判断するため、記述式の確認テストを実施しており、正誤判定にはAIを活用しています。

転落事故の体感イメージ

製品の安全

製品の安全設計

当社では、本質安全設計*¹の考え方に基づき製品の開発をおこなっています。製品の開発段階からリスクアセスメントを実施し、設計に反映することで製品が人に危害をおよぼすリスクの低減を図っています。また、国際的な安全規格やSEMI Standards*²に基づき、出荷する製品は第三者審査機関による適合確認をおこなっています。

さらに、厳格化が進む法規制をグローバルで調査し製品を納入する各国・各地域の安全規制に適切に対応するため、海外現地法人との連携と体制の強化を進めています。

本質安全設計: 機械の設計を工夫することにより、機械が人に危害をおよぼす原因そのものを取り除くこと。

SEMI Standard: 半導体製造装置、ディスプレイ製造装置、太陽光発電装置、材料メーカーなどに貢献する国際的な業界団体であるSEMIが、これらの国際工業規格の統一を目的に定めた規格

安全に関わる情報の提供

当社では、お客さまに製品を安全にご使用いただくため、製品の安全に関する十分な情報提供に努めており、製品の仕様に合わせた製品別マニュアルに加え、全製品共通の「TEL 安全と環境に関する指針」を提供しています。「TEL 安全と環境に関する指針」は世界中のお客さまに正しくご理解いただけるよう、12の言語*で制作されており、製品使用時に想定される危険事例とその回避方法、製品に施された安全対策や製品の廃棄方法などについて、化学的・電気的・機械的・人間工学的などのカテゴリー別に記載されています。

また製品の出荷後に安全に関する新たな注意事項が確認された場合には、対象となるお客さまに速やかに報告をおこないます。

特に危険性の高い化学物質や高電圧を使用する製品を導入されたお客さまに対しては、必要な情報を確実に伝えています。

12言語: 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、フィンランド語

装置安全仕様のフィードバック

お客さまから安全仕様に関わる変更要求を受けた場合や装置設計に起因した事故が発生した場合などに、それらの情報を設計部署へフィードバックし、速やかに検討を進められる組織体制を構築しています。

装置安全教育

装置安全教育

設計から製造、サービス業務に至るまで本質安全設計*の考え方が浸透するよう、国内製造拠点において装置安全設計の教育をおこなっています。お客さまやお取引先さまに対しても、安全に関する情報を適宜提供することなどにより、事故防止に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

装置の設計・開発段階から、国際的な安全規格やガイドラインに適合させることが近年ますます重要となっています。当社では、このような装置の安全設計に関わる知識をエンジニアが学べるよう、2007年度よりウェブ教育を展開してきました。この教育は、装置安全設計のためのリスクアセスメントや事故事例を通して、装置設計に必要とされる安全の基礎知識を習得することを目的としています。

本質安全設計: 機械の設計を工夫することにより、機械が人に危害をおよぼす原因そのものを取り除くこと

災害、重大事故への対応

地震、風水害などの自然災害や火災などの災害や重大事故が発生した場合、策定した事業継続計画(BCP)に基づき経営層の指揮のもと、人命の保護、救助を最優先し、損失の最小化、損害の復旧、再発防止に全従業員一丸となって、迅速かつ冷静に取り組みます。

また、事業環境や状況の変化に応じたBCP対策の定期的な見直しや更新をおこない、BCPの品質向上に努めています。

リスクマネジメント体制ならびにBCPについてはリスクマネジメントをご参照ください。

防災訓練の実施

当社では、災害発生時の被害や混乱を最小限に抑えるため、各拠点において定期的に防災訓練を実施しています。

府中テクノロジーセンターでは、2025年3月に昼間と夜間の2回に分けて防災訓練を実施しました。日中の訓練には653名の従業員が参加し、地震やそれに伴う火災を想定した119番通報訓練、全館避難訓練、そして初期消火対応に備えた消火器訓練を実施しました。また夜間の訓練では96名の従業員が参加し、火災を想定した避難訓練と点呼の実施、そして各拠点に設置されている自衛消防隊の定時間外における機能確認をおこないました。

このような活動に全社で取り組むことで、グループ全体の緊急事態への対応力向上に努めています。