クラウドを経由するリモート応用も

── 応用面でトラフィックが最も多くなってしまうのはビデオということになりますか?

ビデオは今でもトラフィックの中で大きな部分を占めていますが、5Gでもより高精細な映像やVR向けの映像でも大容量を求められますので、その傾向は続くかもしれません。あとは、セルラー端末側であまりデータ処理をせず、クラウドに上げて処理するリモート制御もトラフィックを占める要因になるとみています。

── 遅延(レイテンシ)の低いことも5Gでは重要ですね?

はい。5Gでは低遅延を利用したリモート制御は多くなるでしょうね。あとは触覚通信のように、触った感覚を通信で伝えようという動きもあります。たとえば、コップに入っている砂を揺らす感覚なども通信できるようになるはずです。将来的には、センサを使ってあらゆる感覚を通信で伝えられるようになるでしょう。

パートナー企業と開発している最新のロボットアームでは、センサのついた手袋をはめることで、人間の指の関節の動きをすべてロボットに伝えることができます。こういった応用は低遅延でなければ行なえません。

東京オリンピック/パラリンピックへの応用

── 5Gを東京オリンピック/パラリンピックに応用する場合にはどんなイメージをお持ちですか?

色々な可能性があると思いますが、先ほどのスタジアムでの応用のように、たくさんの観客がデータをアップロードすることがありうると想定しています。

── 5Gのロードマップはあるのでしょうか?

スケジュールは描いています。今年から来年にかけて、トライアルサイトを作り、実験を行いながらいろいろなサービスを開発していきます。2019年くらいから商用トライアルも行い、2020年にサービス開始というスケジュールです。そして2020年のサービス開始で終わりではなく、それからさらに改善していきます。

VRやARが本格化

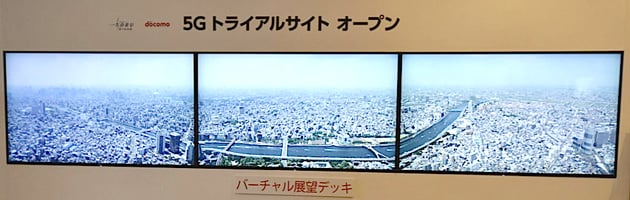

── 今、スカイツリーとお台場でどのような実験をやられているのでしょうか?

例えばスカイツリーでは、展望台からの景色を高解像度で別の会場に送り、まるでスカイツリーの上にいるようなイメージを提供するサービスのデモを行いました。2017年5月に行われた展示会では、スカイツリーから見える風景画像を会場で8Kや4Kで見られるようにしました。ほかにもスカイツリーならではのサービスをパートナーの皆様と一緒に考えていきたいと思っています。

|

お台場では、フジテレビとコラボレーションして、東京アイドルフェスティバルでの5Gデモを実施しました。また、お台場は広いので、走行するクルマに対しても5Gならではのサービスを提供する実験をしていきたいと考えています。コネクテッドカーは5Gにおける非常に重要なユースケースだと考えていますので、コネクテッドカーからの映像を遠隔地でモニタリングするのに必要な情報などを5Gで流す実験をしています。

NTTドコモでは、11月9日〜11日にお台場の日本科学未来館でR&Dオープンハウスというイベントを開催する予定ですが、5Gで可能となる様々なサービスを展示する予定です。昨年までは横須賀のYRP(横須賀リサーチパーク)で開催してきたのですが、今年はお台場での開催ということで、より多くの皆様にご覧になっていただきたいと考えています。

── 5GでのIoTはどのようなイメージですか?

多接続というか、チリも積もれば山となる、というようなイメージです。スタジアムでみんながIoTデバイスを持って通信したり、例えば一家に1台ロボットが置くことが当たり前になるような世界になると、IoTといえども大容量通信が必要になっていきます。今までのIoTとは視点が違うため、IoT+αと言えるでしょう。今のIoTは低消費電力がメインとなっていますが、IoTも進化するはずです。つながればいいという段階から、低遅延・高信頼などの付加価値を付けるという段階に移行することになるでしょう。

|

Wi-Fiとは共存

── 5G時代にはWi-Fiもスモールセルとして共存するという発表をWi-Fiアライアンス*5が行いました。セルラーネットワークのスモールセルとは、共存になるのか競合になるのか、いずれでしょうか?

基本的には共存できると思っています。今でもWi-Fiとセルラーは使い分けられていますから、5Gでも共存できるでしょう。例えば、電車やバスに乗るまではセルラーを使い、車内ではWi-Fiを使うというように。ただし歴史的には、競合してお互いの領域に入り込もうとしてきました。Wi-Fiはセルラーに近づこうと、セルラーはWi-Fiに近づこうとしてきましたが、どちらも大成功とはいえないのが実際だと思います。

── Wi-Fiでも60GHzのWiGig(Wireless Gigabit)というような規格がありますし、5Gと競合しそうに思えますが。

今のLTEで使われている周波数帯もWiFiと大きな違いはありませんし、セルラーで使われる5Gのミリ波規格であってもWiGigと共存できると思います。これは、市場の動向次第ともいえますが、5Gと親和性の高い超高速なWi-Fiがあってもよいのではないかと個人的には思います。共存することでいろいろなことができる可能性も出てきます。Wi-Fiとは持ちつ持たれつという関係が現実的ではないでしょうか。

── 周波数帯は、4.5GHzから28GHz、60GHzなどが候補に挙がっていますが、これらは併存するものなのですか?

併存していく方向だと思います。4.5GHzのような低い周波数と28GHz, 60GHzのような高い周波数をそれぞれ適切な環境に適用していくことになるかと思います。ただ、60GHzのような非常に高いミリ波の周波数が実用化レベルに達するのは、もう少し先になりそうな気がします。

周波数帯のライセンスの割り当てはこれからです。これらは現時点ではあくまで候補にすぎません。ミリ波が現実的に使えそうなレベルに近づきつつあるので、ミリ波が採用の候補に挙がってきているのだと思います。

[ 脚注 ]

- *5

- Wi-Fiアライアンス: 無線LAN製品の普及促進を図ることを目的とした世界的な業界団体。