ソフトウエアが膨大に

クルマがECUを多数搭載することで、コンピュータに書き込むソフトウエアの量(プログラム行数)は膨大になりつつある。高級車だと1億行を超えている。数年前は1000万行だったが、今やその10倍にも達した。この分量のソフトウエアを人間の手で書くとなると、カンマやスペースなどを忘れるといったミスは起きるのが当たり前になってくる。これが前述のソフトウエアの不具合につながっているのだ。

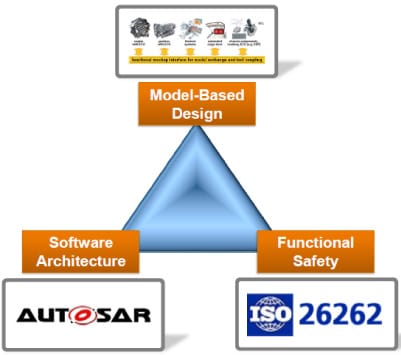

そこで、プログラム作業を軽減するため、自動車産業は可能な限り、ソフトウエアの世界的な標準化を図ると共に、ソフトウエアを階層化することで、1社が書かなければならないプログラム行数を軽減する試みを行っている。例えば、クルマの基本的な機能に関してはAUTOSARというOS相当のソフトウエアがあり、これに準じてクルマの機能を記述している。また安全機能にはISO26262という標準規格があり、これも同様に記述を加え、負担を減らす(図2)。

|

コンピュータはフレキシブル

なぜ、ソフトウエアが必要なのか。もちろん、ハードウエアだけで電子回路を構成する手もある。その方が高速に動作する。しかし、手順を少しでも変えるとなると、出来上がったハードウエアをもう一度、ゼロから作り直さなければならない。一方、ソフトウエアならプログラムを書き直すだけで済む。だから、コンピュータにはソフトウエアを伴うのである。

現在のコンピュータの原型を考えついた、英国の天才数学者アラン・チューリングは、当初暗号解読器を開発していた。これは専用機であったため、一つの暗号解読しかできなかった。そこで、彼は「ソフトウエアでプログラムするだけで、さまざまな暗号を解読できるマシンを作りたい」と叫んだ。これがコンピュータの原型となったのだ。1台のマシンのプログラムを書き換えて、さまざまな暗号解読に変更できるようにしたのである。

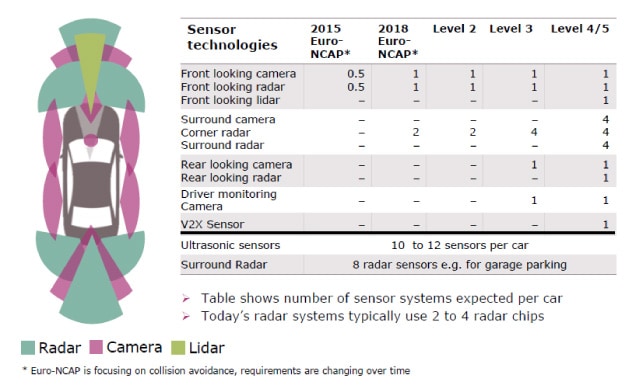

クルマのコンピュータ化はすすんでおり、さまざまな機能に対処できる仕組みができあがった。最近は、安全の仕組みにもコンピュータを使うようになっている(図3)。人間のミスを補う自動ブレーキ、死角で見えない場所を走るクルマの接近の検出、うまく駐車するのに使うサラウンドビューモニター、近くにある物体との距離を保ちながら走行する技術など、さまざまな安全技術がコンピュータで実現するようになっている。こういった最新技術について見ていこう。

|