100万円から作れる世界標準のファブ施設

次に訪れたのは、この10月に本格稼動した「ファブラボ関内」。3月にオープンしたシェアオフィス「さくらWORKS」の一画にあり、NPO横浜コミュニティデザイン・ラボが企画運営している。

8月下旬に開催された「第9回 世界ファブラボ会議FAB 9」*5の1週間は「連夜100人近くの人々で賑わった」(横浜コミュニティデザイン・ラボの杉浦裕樹代表)という。

|

4人のファブラボディレクター(管理人)がいるなかで、常駐しているのは1988年生まれの古川英幸氏。東京都市大学大学院に在学中で、身近な「場」やコミュニティを対象にフィールドワークをする文系の研究者だ。

|

「ものづくりを進めると、ただ形を作るだけでなく、次に機械を組み込んで制御することをしたくなると思います。インターネットが一般化して、コンピュータのリテラシーが普通の人のものとなったように、ものの仕組みが普通の知識になっていくのでは」

ちょうど切らしていた名刺が3分半ほどして、レーザーカッターからでき上がって来る。

|

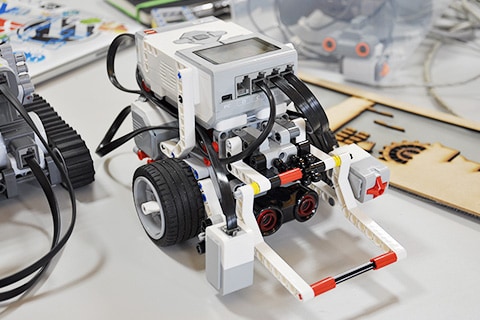

ファブラボ関内の立ち上げ時は、10回の勉強会でデジタルファブリケーションについて学んだ。抵抗の扱い方や論理回路などについて執筆した理系の本も熟読。写真はそのときに作ったLEGOの最新ロボットキット「マインドストーム EV3」。Linuxで制御される最新製品だ。

|

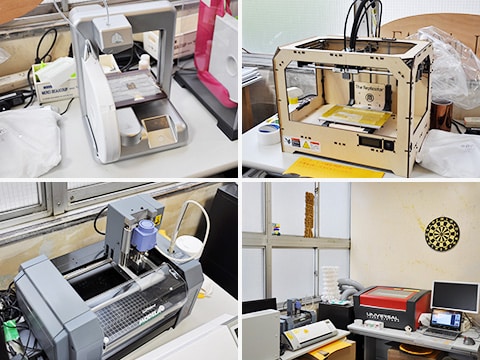

ファブラボ関内にある機材は、CNCミリングマシン*6、ペーパーカッター*7、第1世代と第2世代 のCube 3Dプリンター、メイカーボットの3Dプリンター「レプリケーター」、デルタ3Dプリンターなど。食材加工ができるフードカッター*8などのユニークな機材もある。

|

最近になって、市内の企業からユニバーサルレーザーシステムのレーザー加工機(120万円相当)の貸与を受けた。

10月から3カ月間、会費1万円で応募した30名が、土曜の12時〜18時に機械の使い方を学びながらファブラボを利用している。年齢は10代から60代までと幅広い。

「応募に際しては『変わった素材でカバンを作ってみたい』といった作りたいもののイメージを先に教えてもらいました。熱帯魚に自動的に餌を与える機械を作りたい大学生のほか、小学生の女の子はペーパークラフトで公園と3Dプリンターで公園のミニチュアを作りたいそうです。糸繰り人形を作る職人さんはデジタル工作機械で人形を作る目的で来ていますね」

全員がレーザーカッターを使うのには順番待ちが出る。3Dプリンターの出力時間もネック。ファブラボディレクターの講師はボランティアで、会費も材料費にほぼ消える。具体的なビジネスモデルを描くのはこれからだ。なお、ここにある機材は10万円台から20万円近辺のものが中心だ。

|

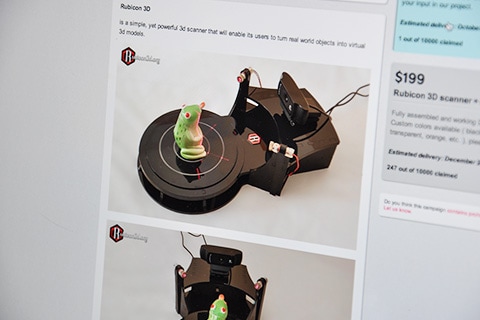

FAB9で提唱されたものに「miniFABLAB」(http://www.minifablab.nl)がある。従来のファブラボが1000万円近くの投資が必要だったのに対して、総額100万円ほどで拠点を立ち上げようというコンセプト。標準機材のあり方として「Small Fablab Suite」の名前で情報が更新されている。ものづくりの拠点を増やすのが目的で、選定される機材は途上国でも気軽にできるように考えられている。

|

工作機械の標準を設けることで、世界のあちこちと連携できるファブラボ。古川氏は大学院の卒業後、フィリピンでファブラボを設立する夢を持っている。