スマート農業で金融業界も変わる

スマート農業によって、金融業界にも変革が生まれる可能性がある。

米国のベンチャー企業であるクライメート・コーポレーションは、降雨量や土壌の質などのビッグデータを分析することで、農業生産者に向けた収入補償保険サービス「Total Weather Insurance」を提供した。米国立気象サービス(National Weather Service)および米農務省が公開しているデータを活用し、250万箇所の気象測定データと1500億箇所の土壌観察のデータを組み合わせることで、気象シミュレーションを実施。リアルタイムでデータを利用して農地ごとのリスクを算定し、個々の生産者に合理的な保険価格を提示する。

同社は、2013年に、農業ビジネスの巨大多国籍企業であるモンサントに11億米ドルで買収された。そして現在、同社の分析技術は、モンサントの農業ビジネスに利用されている。ちなみにモンサントもまた、2016年にドイツの製薬・農業化学品企業であるバイエルに660億米ドルで買収された。

農業は、気候や天気といった自然条件に左右され、大きなリスクを抱える産業であった。これは、農業を営む側だけではなく、農産物を利用する側にとっても同様だ。農産物の供給と商品の需要の変動という、不安定な組み合わせで起こる需給の不一致。これによって生じる暴騰や暴落のリスクを軽減するため、金融業界では先物市場が成立した。米国において農産物の集積地だったシカゴに世界有数の先物商品取引所が作られたのはこのためだ。

ここで留意すべきことは、スマート農業を言い換えると、農業の工業化であると言える点だ。つまり、気象や土壌、そしてスマート農業で得られる生産現場のビッグデータを活用し、同時に需要側のビッグデータを解析することで、これまでのような需給関係の不透明さは徐々に解消されていくことが予想される。先物商品市場に、何らかのイノベーションが起きることは明らかだ。

食料の安定調達は、人類の夢

スマート農業は、付加価値の高い作物やサービスを生み出すための新しい切り口になり得る。では、増え続ける地球の人口を支えるための食料を安定生産することにも、スマート農業は貢献できないだろうか。2050年、日本の人口は1億人を割り込むとみられている。ところが地球人口は、約99億人に達し、現在の食料増産レベルでは追いつかなくなる。農地を広げるための品種改良などとともに、スマート農業による生産性の向上も大きな貢献ができるのではないか。

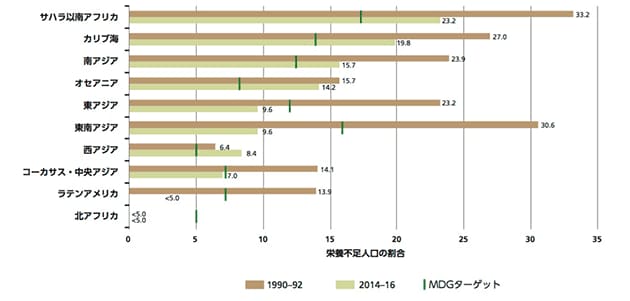

冒頭で紹介したように、現時点のスマート農業は、コストが高いため貧困に窮している人々を救う手段にはなりにくい。ただし、明るい兆しも出てきている。国連が毎年発表する飢餓の報告書「世界の食料不安の現状2015年報告」によると、2015年の世界の飢餓人口は7億9500万人となり、1990年~92年の期間より2億1600万人減少したという(図7)。飢餓が解消した地域でその原因を分析すると、経済成長と農業投資の増加によって、農業生産性が向上したことがその要因として挙がるという。

|

先進国や新興国の市場に向けて、スマート農業による高付加価値化した作物の市場が拡大すれば、必要な設備の大量生産も進むことだろう。そして、大量生産の原理と、サプライヤー間の競争原理から低コスト化が加速すると思われる。スマート農業による生産性向上の潮流が、貧困に窮する人たちの元にも届くほど大きくなることに期待したい。

Writer

伊藤 元昭(いとう もとあき)

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。