リスクマネジメント

リスクマネジメントについての考え方

当社グループでは、半導体を取り巻く地政学や市場変化などのさまざまなリスクに適切かつ迅速に対応するとともに、持続的な成長を実現すべくリスクマネジメント体制を構築しています。事業を遂行する上で直面し得るリスクについて、将来を見据えて十分に検討をおこない、その影響を最小化するだけでなく、それらを事業機会として捉え、適切に対応することが社会から信頼される企業であるために不可欠であると考えています。

リスクマネジメントの体制と実行

グループ全体としてより実効的な活動を推進するため、コーポレート企画&リスクマネジメント推進室 (CPRO) を本社の経営戦略本部に設置し、エンタープライズ・リスクマネジメント*のさらなる推進に努めています。

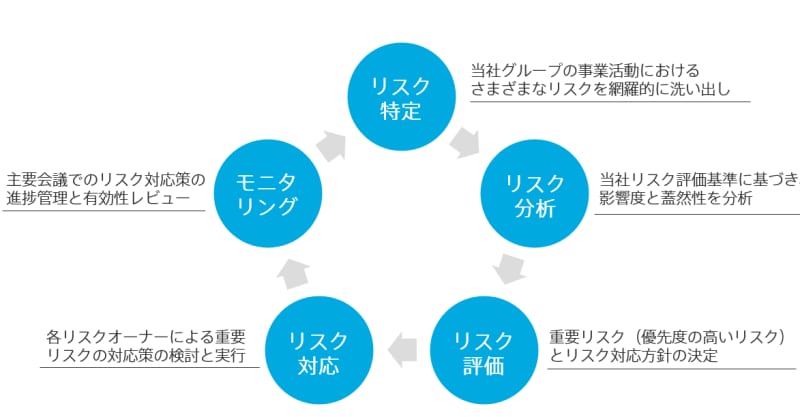

事業活動における重要なリスクについては、以下のようなPDCAサイクルを展開しています。

- CPROと各領域の担当所管部門が連携して事業活動におけるコンプライアンス、人事・労務、事業継続などに関するさまざまなリスクを当社グループへの影響度と蓋然性から網羅的に洗い出し、主要な16のリスク項目を特定するとともに各リスクオーナーを設置

- 特定された主要な16 のリスク項目については各リスクオーナーが参加するリスクマネジメント委員会において報告・議論を実施

- リスクへの対応は業績向上に直接つながる機会であるという認識のもと、CEOならびにコーポレートオフィサーやディビジョンオフィサーが参加する四半期レビュー会議では、主要な16のリスク項目のうち特に課題がある項目について取り組み状況の確認と改善策について討議

当社グループにおけるリスクマネジメントに関する活動については定期的に取締役会に報告しており、取締役会は各リスクオーナーを中心に実行されるさまざまな取り組みについての監督をおこなっています。リスクマネジメントの意識向上と基礎知識の習得を目的として、当社グループの社員を対象としたリスクマネジメントに関するウェブトレーニングや管理職向け研修などを定期的に実施しています。

加えて、グループ全社を対象としたBCPの見直しや運用改善にも引き続き注力しており、緊急時における事業継続対応をおこなうための実践的な能力の向上を図るため、定期的にBCP訓練や防災訓練などを実施しています。

さらに、リスクマネジメント活動においても積極的にDXの推進をおこなっており、デジタル技術を活用したダッシュボードを導入しています。これにより、グループ全社におけるリスク評価やリスク対応策の可視化、各オーナーと各担当所管部門間でのグローバルかつ横断的な情報連携を実現しています。

今後も、自律性および実効性の高いリスクマネジメントの実践を目指し、主要な16のリスク項目に対して各オーナーが主体となり、グループ全体のリスクマネジメントをより強化する活動を展開していきます。

エンタープライズ・リスクマネジメント: リスクマネジメント活動に関する全社的な仕組みやプロセス

リスクに対する取り組み

当社はリスクマネジメントの現状を把握し、当社を取り巻く将来の潜在的・顕在的なリスクのみならず、中長期視点での新興リスクについても特定と対策の検討を開始しています。

2024年度においては、経営成績や財政状態、またキャッシュ・フローの状況、また将来的な事業などに重大な影響を与える可能性の観点から、主要なリスクについてレビューと見直しをおこない、各リスクに対する取り組みをさらに進めました。

主要な16項目のリスク

| 項目 | 想定される主なリスク | リスクに対する主な取り組み |

|---|---|---|

| ⒈市場変動 |

|

|

| 2.研究開発 |

|

|

| 3.地政学 |

|

|

| 4.調達・生産・供給 |

|

|

| 5.安全 |

|

|

| 6.品質 |

|

|

| 7.環境対応 |

|

|

| 8.法令・規制 |

|

|

| 9.知的財産 |

|

|

| 10.情報セキュリティ |

|

|

| 11.人材 |

|

|

| 12.感染症・自然 災害など、その他 |

|

|

| 13.ファイナンス |

|

|

| 14.M&A |

|

|

| 15.IT&オペレーション |

|

|

| 16.拠点展開 |

|

|