第1回

火星に挑んだ無人探査機たち

- 2016.07.29

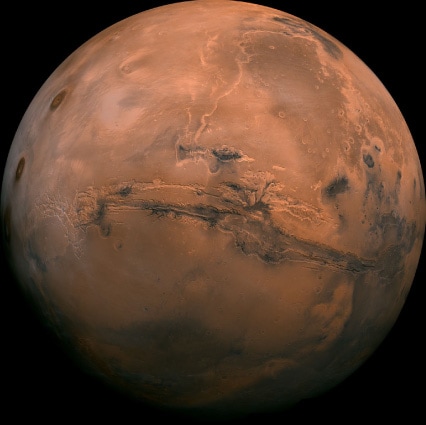

太陽系第4惑星の火星。夜空に赤く妖しく輝くこの惑星は、太古の昔から不吉な星として、人々から怖れられていた。しかし20世紀中ごろ、人類はロケットと探査機を使って、この赤い星を探検する力を手に入れ、今では7機もの探査機たちが火星で探査活動に従事している。そして、かつてはSF小説の中の夢物語にすぎなかった有人火星探査も、今やかつてないほど実現に近づきつつある。本連載では、第1回で無人探査機による火星探査の歴史と現在、将来を、第2回で実現に向けて動きはじめつつある有人火星探査について、そして第3回では、日本で検討が進む新たな火星探査計画について紹介したい。

火星を恐れた人類

|

火星は太陽系4番目、つまり太陽から4番目に遠いところをまわる惑星で、第3惑星である地球の"お隣さん"にあたる。何よりも目を惹くのは、その赤い姿であろう。火星が赤いのは、表面の岩石に多くの酸化鉄、つまり錆びた鉄が多く含まれているためである。直径は地球の約半分、質量は10分の1ほどと、地球より小ぶりな星で、表面の重力は地球の3分の2ほどしかないため、地球上と同じ感覚で歩こうとすると、少し体が浮くように感じるはずである。

また大気も地球とは違いかなり薄く、成分も95%以上が二酸化炭素で、酸素はほとんどなく、もちろん人間は生身では生きられない。

火星の1日は24時間37分26秒で、地球よりも少し長い程度だが、太陽からの平均距離は地球の1.5倍ほど離れているため、1年は約687日と地球の約2倍もある。つまり、火星は太陽のまわりを一周するのにかかる時間が地球より遅い。地球は火星を追い掛けるように回っており、追い付き、そして追い越し、また追い掛ける、ということを繰り返している。

その頻度はおおよそ2年2か月ごとで、それに合わせて地球と火星との距離が近付き、いつもより明るく輝く火星を地球から見ることができる。ただ、火星が太陽をまわる軌道は完全な真円ではないので、その接近時の距離は時期によって異なる。2016年5月31日に「スーパー・マーズ」という現象が世間を賑わせたが、これは地球が火星に最も近付いた瞬間であったことに加え、その接近時の距離がここ10年で最も近かったことから、例年より明るく見えたわけである。スーパー・マーズというのは正式な天文用語ではないものの、そのキャッチーな呼び名から、多くの人々が夜空を見上げるきっかけとなり、赤く輝く火星の姿はこの忙しない日常の中で一服の清涼剤となったようである。しかし、私たちは今でこそ、火星を眺め、その姿や動きを楽しむことができるが、かつての人類にとって、火星は忌むべき存在だった。

火星は英語で「マーズ(Mars)」と呼ぶが、これはラテン語の「マールス」から取られている。マールスはローマ神話に登場する戦いの神のことで、古代ローマでは夜空に赤く妖しく光る火星を見て、炎や血を想起し、戦いや災いといった事柄に結びつけたのである。

ギリシア神話でも火星は「アーレス」という戦いの神と同一視され、メソポタミア人は戦神「ネルガル」の名で呼んでいたとされる。日本でも、『日本書紀』の中で火星は「熒惑」(けいこく)と呼ばれ、災の前兆とされていた。

1500年代になり、天文学者ティコ・ブラーエ(1546~1601)が、16年間にもわたって火星を詳細に観測。その研究を受け継いだ天文学者ヨハネス・ケプラー(1571~1630)は、その火星の動きから、惑星の運動に関する「ケプラーの法則」を発見する。ケプラーの法則は現代でも、天体の動きや探査機の軌道を計算する際の基礎中の基礎の法則として広く使われている。

ちょうど同じころ、天体望遠鏡が実用化され、天文学者ガリレオ・ガリレイ(1564~1642)によって火星表面の模様がしたためられている。その後望遠鏡は改良が進み、多くの人々によって観測が行われ、火星も地球のように自転していること、南北の極域に「極冠」と呼ばれる氷の領域があること、さらに極冠の大きさが変化していることから四季があることなどが徐々に明らかになっていった。

その中でも多くの人々に影響を与えたのは、天文学者ジョヴァンニ・スキアパレッリ(1835~1910)が発見した、火星の表面に見える溝のような地形だった。彼はそれをイタリア語で溝や水路を意味する「canali」と名付けた。しかし、後に英訳された際、誤って人工的な運河を意味する「canal」と書かれたことで、火星に運河を造れるほどの知的生命体、つまり「火星人」がいる、という大きな誤解が生まれることになった。天文学者パーシヴァル・ローウェル(1855~1916)はそれに触発され、世の中に火星人の存在を触れ回り、さらには自ら天文台を設立して火星の観測に没頭するほど入れ込んだ。