自然エネルギーが原因ではありませんが、こうした連鎖停電事故は増えており、2011年9月にはカリフォルニア州南部やアリゾナ州の一部、メキシコ北部にかけての広い地域、そして韓国でも大停電が起こりました。基幹電力網というのはムカデ競争のようなもので、一人が転ぶと周囲の仲間も転んでしまうのです。連系力が強いほど転ぶ範囲が広大になります。

──発電所では、どうやって発電量と消費量を一致させているのでしょう?

それなのになぜ、発電と消費の大きさを合わせることができてきたのかといえば、周波数をリアルタイムで測定しているからです。先ほど述べたように、発電と消費にずれが生じると周波数が変動します。電気的に同系統であれば周波数はただ1つの値しか取りませんから、周波数の変化さえ見ていれば今電力が足りているか足りていないのかがわかるのです。それに応じて、発電機の出力を増減したり、足りない時は停止している発電機を追加起動したり、多すぎるときは停止したりして調整をしています。

スマートグリッドは、自然再生可能エネルギー導入の切り札になるか?

──周波数が下がってきたら、発電機を動かして電力の供給量を増やすと。そこに変動の激しい自然再生可能エネルギーが流れ込んでくると、調整が大変になるわけなんですね。

スペインでは、風力発電の占める割合がエネルギー量で20%を超えており、太陽光や水力を含む自然再生可能エネルギーは全体の半分に達しています。出力ベースでみると風力発電は全需要の50%を超えるときすらあります。発電調整には、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバインドサイクル発電の運転・停止を頻繁に行うことになります。コンバインドサイクル発電は発電効率がよいといわれていますが、この起動停止に伴うエネルギーのロスはかなりの量に上ります。

──変動の激しい自然再生可能エネルギーを活用できるよう、スマートグリッドの議論が高まっているのではないでしょうか? 例えば、各家庭や工場、オフィスにスマートメーターを導入することで、リアルタイムに電力の使用状況を測定して、電気代を気にする人が節電できるようにしたり、家電を直接制御したりできるようにする、デマンドレスポンスの考え方があります。

スマートメーターによる消費の調整の問題点の1つは、スピードです。太陽光発電や風力発電は数秒でも電力が大きく変動します。3万キロワット級風力発電所の発電が20分でゼロになってしまうことも珍しくありません。そのような変動時に、家庭や工場など需要家側の機器をコントロールして消費を減らすというのは無理があります。

政府の長期エネルギー需給見通しでは、2030年までの太陽光発電導入目標を53ギガワットとしており、これは日本の全電力の4分の1くらいです。これほどの大電力が天候によって、ついたり消えたりすると大変です。

電力会社は自然再生可能エネルギーの導入に対して消極的ですが、それは理のある話で、何もおかしなことを主張しているわけではないのです。

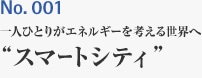

セル間で電力を融通し合う「デジタルグリッド」

──そうした課題を解決するために「デジタルグリッド」を提唱されたのですね。どのような構想なのか教えてください。

デジタルグリッドは、様々なサイズの「セル」から構成される電力網です。セルというのは、ある程度の大きさの蓄電池(それほど大容量である必要はありません)や、太陽電池パネルなどの分散電源を備えた最小の電力系統(グリッド)の単位で、この中だけで電圧や周波数を安定させた単独運転が可能です。これを自立運転といいます。従来の電力網だと、上流にトラブルがあったら下流は全滅ですが、自立したセルであればそれ自体で生き延びることができます。太陽電池パネル1枚といった最小単位から、都道府県、さらに東日本といった大きな地域レベルもセルになりえます。

|

![LAST ISSUE 001[創刊号] エネルギーはここから変わる。”スマートシティ”](/museum/magazine/environment/img/h1_issue001_01.jpg)