インフォグラフィックスの歴史と未来

──最近は、インタラクティブなものなど情報グラフィックスにも目新しいものがたくさん見られます。ビジュアル化の方法には、まだまだ開拓の余地が残っていると思いますか。

ソフトウェアのツールだけでなく、どう見せるかというテクニックの面でも、まだまだ発展はあるはずです。ツールで言えば、Plot.ly、Lyra、Graf.lyなど、オープンソースで使い方も簡単な情報グラフィックスのためのツールが出ています。ウェブ上で作成し、そのコードをコピーするだけで、自分のサイトでも表示できる。テクニックについても、18世紀末までは統計を見せるのは表しかなかったのを知っていますか。それを変えたのが、スコットランドのエンジニア・数学者であるウイリアム・プレイフェアです。彼は、地図とは緯度と経度からなる二次元の座標の連続に他ならないと見抜いた。そして、その座標のしくみを年度と収穫高など、他の要素にあてはまればいいのだと気づいた。この洞察力のおかげで棒グラフが生まれたのです。また、散布図のようなものも、長年新聞では使われないままでした。ですから、広く知られていないタイプの情報グラフィックスだったのです。初めて目にした時には、「何だ、これは」と思いましたが、一度読み方を習得すれば、もう驚きません。何であれ、新しいグラフィックスを習得するのは、新しい言語を学ぶことに通じます。文法と語彙があるのです。そして、語彙はどんどん拡張していくはずです。

|

──情報グラフィックスも美しく作るあまりに、客観性を失って、感情的な訴えになったりする危険性はありませんか。

感情はあくまでも副産物であるべきです。そもそも、すべての事柄が情報グラフィックスによって語られるものではありません。たとえば、災害に見舞われた地域についての報道があるとしましょう。そこで厳しい試練に合った人々の様子は、写真やビデオ、テキストでなければ伝わりません。一方、その災害がまた起こる可能性はどの程度あるのか、どこが襲われると何人の被害が出るのかといったような内容は、情報グラフィックスの方が効率的に伝えられます。グラフィックスの種類もさることながら、どんな組み合わせでそれを使うのかをうまく見極める必要があるでしょう。

──それに関連して、情報ビジュアル化における「注釈」「ナレーション」「物語」という概念を打ち出されています。

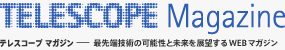

これは、情報グラフィックスとはただデータを見せるだけでは十分でない、ということを説明するために行き着いたものです。特に非専門家を対象とする場合は、テキストが同じくらい重要だと思うのです。たとえば、わかりやすくキャッチーなタイトルをつけ、グラフの中でも重要な数字をハイライトするような「注釈」が必要です。例を挙げれば、「ブラジルの人口が2000年から2010年までの間増加している」という情報をグラフィックス化するとしましょう。その中で、「人口は増えたが、実は出生率は予想以上に低く」、「その結果、20年後の人口は減少し」、「高齢化する」ということを、グラフィックス間の関係や流れの中で伝えるのは「ナレーション」です。さらに最後に、行動を喚起するような「物語」として締めくくることもできます。ブラジルならば、政治にどういった政策が必要かを訴えるといったものです。

|

|